土地要素市场化配置能否促进工业结构优化?

——基于微观土地交易数据的分析

张 琳, 黎小明, 刘冰洁, 钱金芳

(大连理工大学管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

1 引言

市场化配置是古典经济学的核心领域,也被认为是优化资源配置、提升要素利用效率的有效手段[1-3]。随着中国改革进入深水区,要素市场化配置的作用和意义愈发凸显,党的十九大报告中强调“经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点,……要加快要素价格市场化改革……”。而土地要素,作为传统的核心生产要素之一,其市场化配置对于经济发展具有重要意义。尤其是作为生产性用地的工业用地,通过市场化手段促进其合理配置更是产业发展和优化布局的重要途径。相较而言,中国工业用地的市场化改革起步较晚,至2006年才开始全面实行,但随着近年来改革的不断深入,也取得了显著成效。笔者前期研究表明,工业用地的市场化配置提升了土地利用集约度[4]。理论上讲,在中国前期的计划经济体制下,土地要素价格被严重低估,而市场化配置方式有助于要素价格回归其价值本身,正确反映市场供需关系,并通过抬升土地成本推进产业结构优化升级。并且,近年来以土地为龙头促进产业结构调整也是政府部门进行宏观调控的重要内容。那么,在当前产业结构亟待优化调整的背景下,土地市场化改革是否起到了应有的作用?即土地要素的市场化配置是否促进了产业结构的优化升级?是摆在面前的一个重要课题,也是下一步政策调整完善的基础。

从现有研究来看,关于土地市场化配置与产业结构之间的关系,前期多集中于商住用地[5-6],近年来开始有学者针对工业用地进行研究,但多为三次产业结构的变化分析[7]。而具体到工业结构方面,有研究认为土地要素价格的上涨可以优化工业部门要素结构[8],同时,也能够促进产业升级。虽然有可能形成“挡板”效应,但对外来企业的阻隔又在一定程度上实现了地区间的产业转移[9]。总体看来,现有文献表明,工业用地的市场化配置对于工业结构的优化升级是有一定程度的促进作用。但是目前研究大多基于宏观数据,基于微观数据的十分鲜见,仅在近年有个别学者进行了探索[10]。微观土地交易价格是最能直接反映市场信号的数据,也是能直接纳入企业成本函数和影响企业经营决策的变量,能够将研究进一步深化。基于此,本文通过对2008—2015年间大量土地交易数据的收集整理,结合产业结构的指标衡量,从盈利结构、资产结构、劳动力结构三方面研究工业用地市场化配置对工业结构优化升级的影响,并进一步分区域进行比较分析,探寻区域之间的差异规律,为深化要素市场化改革的政策优化提供研究基础。

2 理论分析与研究假设

由中国的土地市场化脉络发展可知,土地价格基本上经历了一个由低到高,逐步回归其本身价值的过程。时至今日,就工业用地而言,尚存在较为广泛的价格扭曲现象(主要是地价被压低,而这一现象也是由于市场化改革不彻底、不到位所致)[11]。这也是后文实证部分采用市场交易价格来衡量中国现阶段土地市场化水平的依据,即土地市场交易价格越高,通常说明当地的土地要素的市场化配置比例越高,土地市场越完善。

随着土地要素市场化配置的不断完善,理论上能够促进工业结构优化升级。土地无偿划拨阶段,其真实价格被严重低估,与其他要素的相对价格不能反映其稀缺程度,生产者可以凭借被压低的土地成本保障自己获得利润,从而缺乏提升生产效率的动力。而市场化的发展能够很好地调节土地要素供需关系,从而引导土地资源的高效配置和利用,推动产业结构优化升级。具体来说,随着土地要素相较于其他要素价格的不断攀升,在减少成本和增加利润的驱动下,生产者会不断调整要素投入比例,进行要素替代,并将促进企业的技术、组织形式、产品结构同步发展,进而推动行业内部升级[12]。而某些企业(行业)一旦跟不上这种变动将步入衰退并最终被淘汰,或是转而进入后发地区去寻找相对成本较低的土地要素。因而新兴主导行业将挤占衰退行业的资源和市场空间,最终使整体工业行业结构出现转型性调整,优化升级。

因此,本文认为土地市场发展通过使企业生产成本上升,对工业结构优化产生促进作用。在理论上应表现为以下两方面:

一是“优胜劣汰”机制。土地要素价格的升高,将使企业获取生产经营用地的成本大幅增加。在短期内,企业会调整要素投入比例,进行要素替代,然而随着土地价格的持续上升,要素替代作用到达瓶颈,倒逼机制形成。从长期看,将迫使企业进行技术革新,提高土地利用效率和生产效率。低附加值企业被淘汰,结构得以优化。

二是“门槛”效应。随着土地市场化的不断完善,进入行业的预期高成本将对效益较低的外来工业企业形成阻隔,盈利能力较弱的企业只能到土地价格相对较低的地区进行生产经营,而高附加值企业得以进入,并在成立初期就尽可能采取土地节约型生产方式减少初始投资成本,此消彼长带动整体工业行业的升级。

基于以上分析,本文提出:

假设1:中国工业用地的市场化发展对工业结构优化升级有影响且有促进作用,即工业用地市场越完善,工业结构优化度越高。

此外,从区域方面来考虑,东部沿海地区经济发达,土地市场化水平及工业结构水平都明显优于中、西部地区。那么工业用地市场发展对工业结构的影响是否会随地域的不同而存在差异?在经济发展水平更高的地区,土地市场对结构调整的影响是否也会更显著?因此,本文进一步提出:

假设2:中国工业用地市场化发展对工业结构调整的影响存在区域差异,经济越发达的地区,影响效果越明显。

3 研究设计

3.1 核心解释变量——工业用地市场化水平

关于工业用地市场化水平的衡量,现有研究中应用较多的是土地出让方式占比和工业地价与最低出让价的溢价率[13-15]。然而,本文在测算过程中发现,2013年及以后各省的招拍挂出让宗数占比大多已达到90%及以上,该方法评估的市场化水平可能整体偏高,且工业用地市场化改革至今,制定于2006年的最低价标准与实际情况存在较大差距,也不宜作为反映市场化程度的指标。基于此,本文在相关研究基础上选用工业用地的市场实际成交价作为核心变量——工业用地市场化水平的衡量指标。相较于上述指标,交易价格是市场中最为核心的信号,直接体现为企业成本,进入企业利润函数,从而影响企业决策。同时,实际成交价也是土地市场化倒逼产业升级理论推断中最为核心的驱动因素。

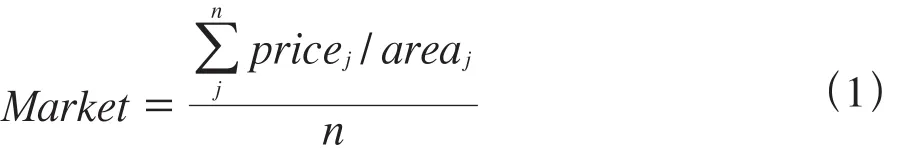

本文从中国土地市场网上收集了共计30余万条土地交易信息并进行相关计算。收集对象主要是2007—2015年工业用地交易信息,信息内容主要包含土地面积、级别、成交价等指标。本文剔除了信息不全及存在明显错误的条目,且由于2007年的数据土地等级信息缺失较多,剔除该年份数据,最后保留了252 930条宗地交易数据。筛选出出让方式为招标、拍卖、挂牌(具有市场属性的交易方式)的数据,分别汇总计算出除西藏及港澳台地区外的30个省、自治区及直辖市的实际成交价最终结果,用以测度各地工业用地市场水平,具体计算公式如下:

对每笔交易记录进行计算,求出单位面积地价,再对当年该省份的交易方式为招标、拍卖、挂牌的单位面积地价取均值,即为工业用地市场实际成交价格,表征工业用地市场化水平指标。

3.2 核心被解释变量——工业结构优化度

目前学术界对于工业结构优化升级的内涵尚无定论,测度方法也不一而足。因此本文采取较为普遍的观点,认为产业升级是指产业由低技术水平、低附加价值状态向高新技术、高附加价值状态的演变。且结合本文理论分析,土地市场发展影响工业结构是通过因市场日趋完善而得以回归价值本身的地价实现的。上涨的地价作为成本进入企业生产决策函数,形成“优胜劣汰”和“门槛”效应,使得高附加值企业得以进入,生产经营能力低的企业退出,进而带动整体行业结构优化升级。基于此,本文从盈利、资产以及劳动力结构三方面,构建工业结构优化度指标(Industrial),总指标为各单项指标的算术平均值[16-19]。

(1)盈利结构优化(Profit):高技术产业①高新技术产业指的是医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业等。主营业务占规模以上工业企业主营业务收入比例表示,该比例一定程度上反映了高技术产品的产出销售情况,数值越高表明盈利结构越合理,该指标体现了产业的高技术产业盈利潜能。

(2)资产结构优化(Asset):用高技术产业固定资产投资额占工业产业固定资产投资额的比重表示,该比重越高表明高技术产业总资产份额越大,即资产结构越优化。由于数据的可获得性,用第二产业固定资产投资额近似替代工业产业固定资产投资额。

(3)劳动力结构优化(Labor):用R&D人员全时当量占全部从业人员的比例表示,该比例体现工业企业对于科技研发的人员投入情况,数值越大表示劳动力结构越高级。

3.3 控制变量

影响整体产业结构升级的因素有很多,本文在相关研究的基础上,将产业结构变动的主要影响因素划分为经济发展水平、开放程度、劳动力素质、科技及政府干预等方面,筛选了一系列控制变量,并进行了前期的回归和剔除,最终保留以下5个指标[20-22]。具体解释及理论分析如下:

(1)经济发展水平(Rgdp),用人均地区生产总值来衡量。经济发展水平不同的地区,往往土地市场完善程度及产业结构发展水平也会有显著差异。如东部沿海经济发展水平高的地区,企业多、规模大,对资源的竞争也更加激烈,从而导致土地市场的发展与产业结构的优化程度都高于内陆欠发达地区。

(2)开放程度(Open),用进出口总额来衡量。进出口总额一定程度上反映了某地区对外贸易发展状况,通过与外界生产要素流动和配置以及产业的转移来实现产业结构升级。

(3)劳动力素质(Lab),用平均受教育年限来表示。劳动力本身是经济发展中最活跃、关键的要素,它的结构变化也会影响产业结构调整的速度和趋势。中国产业结构调整需要大力发展高新技术产业,离不开大量的高素质劳动力作为支撑。

(4)科技创新(Tec),用专利申请授权数来衡量。在中国现阶段,高新技术产业正处于快速成长时期。技术创新是高新技术产业的推动力,引致更多的产业要素和资源流入这些产业,并且技术的进步不仅能带来生产方式的变化,而且能促进组织模式和管理模式的提升。

(5)政府干预程度(Gov),用地方财政支出占GDP的比重来衡量。从理论上说,政府的政策和干预行为对产业结构升级的作用具有不确定性,科学合理的产业政策和适时适度的干预会促进产业结构升级。反之,产业政策制定、实施不当,过度保护本地区某些产业,限制市场竞争,则会延缓甚至阻碍产业结构的升级。

本文所用的其他工业产业统计数据与控制变量相关数据来自2008—2015年《中国工业企业统计年鉴》 《中国高技术产业统计年鉴》 《中国科技统计年鉴》及EPS数据库。相关数据均作了CPI平减处理。

4 实证分析

4.1 统计性分析

本文首先通过统计性方式,分析土地市场化改革以来中国工业用地要素市场化配置程度的变化情况,以及此期间内工业结构优化发展状况,从而初步分析中国土地市场化改革的产业结构优化效应。

由统计数据显示,2008—2015年间以招拍挂方式出让的土地宗数比例从73.2%上升到90.0%以上,中国土地市场化程序取得显著提升。本文根据前文解释变量的测算方法,计算出2008—2015年全国及东、中、西部及东北地区①东部包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。工业用地市场化水平(图1)。

根据图1,中国工业用地市场化水平呈现出东高西低的状态,其中东部地区市场化水平大幅度高于全国平均水平,东北地区工业用地市场化水平基本与全国平均水平一致,中、西部市场化水平明显偏低。从增长趋势来看,工业用地市场化改革以来,中国工业用地市场化水平整体呈明显上升趋势。其中,东部地区增长幅度接近50%,发展最为迅速;中、西部次之,也呈现出持续上升的态势。

图1 工业用地市场化水平(2008—2015年)Fig. 1 Market level of industrial land (2008-2015)

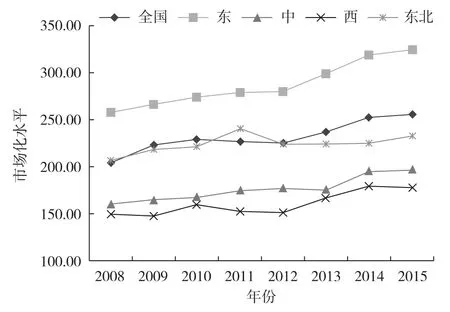

另一方面,本文测算了工业结构优化度(图2),统计分析表明在研究时段内工业结构优化水平整体呈上升态势。并且,各个地区的工业结构优化度与土地市场化程度基本呈现同高同低的状态。与市场化程度分布状况类似,东部地区工业结构优化度最高,远高于全国水平,并且保持着持续快速的上升趋势;中部地区次之;西部地区的工业结构优化度变动也较为显著;而东北地区的变动则较小,这也与东北地区作为老工业基地以重工业为主的工业结构有关系。

图2 工业结构优化度(2008—2015年)Fig. 2 Optimization of industrial structure (2008-2015)

4.2 计量分析

4.2.1 计量模型设定

由统计分析可知,2008—2015年间中国的工业结构优化度和工业用地市场化水平都有明显的提升。进一步通过计量分析检验这种同向的变化趋势,针对假设1本文构建模型如下:

式(2)中:Yit表示在第t年城市i的工业结构;Marketit表示前文设定的实际成交价表征的工业用地市场化水平;Controlsit为前文设定的一系列控制变量,包括经济发展水平(Rgdp)、开放程度(Open)、劳动力素质(Lab)、科技创新(Tec)及政府干预程度(Gov)。本文借助Hausman检验来判断所采用的模型以及用Wald检验判断是否控制时间效应,并对存在的异方差、序列相关和截面相关等问题,采用Driscoll和Kraay等人的方法进行修正[23]。

此外,考虑土地市场化发展对于产业结构调整的影响存在一定的时滞效应,加入滞后项如下:

Marketit-m(m= 0,1,2)分别表示城市i的同期、滞后一期、滞后两期的工业用地市场化水平。针对假设2,引入区域虚拟变量与工业用地市场化水平的交叉项,建立如下模型:

式(4)中:Placen为区域虚拟变量;Marketit×Placen为区域虚拟变量与工业用地市场化水平的交叉项。

4.2.2 工业用地市场化的结构优化效应检验

表1第1列报告了工业用地市场化对工业结构优化度总指标的影响,第2—4列则是结构优化度的各分项指标回归结果。由回归结果可知,工业结构总指标系数虽为正但不显著,盈利结构和资产结构也不显著,而劳动力结构已经出现了显著正相关的结果,且在1%水平上显著。由此说明,中国现阶段随着土地市场化发展,劳动力的结构优化程度提升最为明显,结合后文的滞后项分析可知,劳动力结构相较于盈利和资产结构调整要更为迅速。

表1 工业用地市场化水平影响工业结构优化度的回归结果Tab.1 Regression result of the impact of industrial land marketization level on the optimization of industrial land use structure

由于工业用地市场化配置对于工业结构调整效果的产生存在一定时滞,本文进一步检验工业用地市场化配置的滞后效应。对工业结构优化度及各单项指标分别逐步引入工业用地市场化水平的三期滞后项进行回归,结果如表2所示。

工业结构总指标的工业用地市场化水平同期项系数随着滞后项的引入发生变化,而滞后项系数整体显著,尤其滞后二期的拟合优度最大且均在1%水平显著为正。说明土地出让当期,工业用地市场化水平对工业结构调整的影响不明显,但存在显著的滞后效应。一定程度上,地价上升挤占了企业持有的资金,成本的增加影响了企业在技术、研发等方面的资金投入,阻碍了工业结构升级,但一定时间后工业用地市场化发展对工业结构升级存在明显的促进作用,地价上升会促使企业进行要素替代,并激励企业研发以及使用节约型技术,进而提升行业整体投入产出能力,促进工业结构优化升级。

三个分项指标的回归结果存在一定差异。资产结构优化度单项指标的回归结果与工业结构优化度基本一致,而盈利、劳动力结构优化度的结果存在差别,盈利结构市场化水平滞后一期项的系数显著为正,劳动力结构的同期项系数均在1%显著性水平下显著。总体看来,资产和盈利结构两项指标的滞后期要比劳动力结构长。从而说明,工业用地市场化发展,最先促进的是劳动力结构优化,随之是盈利结构和资产结构的调整。

4.2.3 工业结构优化效应的区域性差异检验

为了验证假设2,检验工业用地市场化配置的区域性差异,本文引入区域虚拟变量与工业用地市场化水平的交叉项进行回归,以东部地区为参照组的回归结果如表3所示。

从表3的结果可以看出,以东部地区为参照组的东、中、西工业用地市场化水平对工业结构优化水平的回归系数均为正,并且均在5%的显著性水平下显著,东北地区的结果为负且不显著。由此说明东、中、西部地区的工业用地市场化发展对工业结构优化均有正向作用,且中西部地区的影响程度明显优于东部地区。相较而言,东北地区地价上涨对工业结构变动的影响不明显,这与东北地区样本量偏少,东北老工业基地产业转型困难等因素有一定关系。

上述结果表明,工业用地的市场化发展对工业结构调整的影响存在显著的区域差异,这与假说2的前半部分相吻合,但与其后半部分不吻合的是:并不是经济越发达地区的影响作用越明显。回归结果显示,经济最为发达的东部地区,其拟合系数低于中、西部地区。结合现实分析,一方面,东部地价上涨迅速,工业企业生产成本大幅上升,而高新产业的发展尚未跟上地价水平的涨幅,因此一些盈利能力较差的工业企业退出的同时,新进入的企业也较少,导致了工业空心化;加之很多东部城市近年来实行“退二进三”等产业结构调整政策,进一步加剧了工业空心化,使得工业用地市场化发展对工业结构优化没能发挥其应有的作用。相较而言,工业用地价格攀升更容易导致工业的外迁而非要素替代、技术升级及产业优化,东部地区的土地市场化发展对于产业结构升级的推动效果并不如理论预期那样明显。而正处在承接产业转移期的中、西部地区,逐步完善的土地市场化改革带动地价平稳上涨,一定程度上抑制了政府低价供地的行为,有效地提升了工业结构优化度。

表2 工业用地市场化水平影响工业结构优化度的回归结果(滞后项)Tab.2 Regression result of the impact of industrial land marketization level on the optimization of industrial land use structure(inc. lag effects)

表3 工业用地市场化水平影响工业结构优化度的回归结果(分区域)Tab.3 Regression result of the impact of industrial land marketization level on the optimization of industrial land use structure(in regions)

4.2.4 稳健性检验

工业用地交易价格一方面能反映土地市场化完善程度,但另一方面又受供需的影响。为了进一步验证结论的稳健性,本文借鉴现有研究中应用较多的方法,用不同方式出让的土地面积占比加权对工业用地市场化水平进行测度[14-15]。具体指标构建如下,回归结果见表4。

式(5)中:Zi分别为土地市场5种交易方式(划拨、协议、招标、拍卖、挂牌)出让的工业用地数量;fi为招拍挂交易方式对应的市场化修正系数,用三种交易方式的工业地价比值来表示(笔者统计时发现,各市均以挂牌交易为工业用地出让的主要方式,因此挂牌的权重为1,招标拍卖的权重为其地价与挂牌出让的地价比值)。

可以看出,通过出让方式面积占比加权分别与工业结构、盈利结构、资产结构以及劳动力结构进行回归,得到的回归结果与之前估计结果基本一致,工业用地市场化发展有利于工业结构升级,同时也存在着滞后效应。

表4 稳健性检验Tab.4 Robustness test

5 主要结论与政策建议

5.1 主要结论

本文基于2008—2015年的微观土地交易数据以及全国30个省份(港澳台及西藏地区除外)的面板数据,从盈利、资产以及劳动力结构三方面,构建工业结构优化度指标,在控制了经济发展水平等因素影响下,研究了工业用地市场化水平对于工业结构优化影响。整体看来,本文通过实证研究,证明了自2007年土地市场化改革以来,工业土地要素市场化价格的升高对工业结构升级的倒逼作用开始显现,具体结果如下:

(1)全国工业用地市场化水平与工业结构优化度整体上呈正相关关系,验证了理论假说1:土地市场越完善,工业结构优化度越高。具体到分项指标,现阶段随着土地市场化发展,劳动力的结构优化程度提升最为显著。

(2)引入滞后项分析,且系数基本显著,表明工业用地市场化水平对工业结构优化度的影响确实存在滞后性。各分项指标结果则存在显著差异,总体看来,资产和盈利结构两项指标的滞后期要比劳动力结构长,因此说明,工业用地市场化发展,最先促进的是劳动力要素结构优化,随之是盈利结构和资产结构。

(3)引入区域虚拟变量与市场化水平的交叉项进行分析,结果表明不同区域的工业用地市场化配置对工业结构调整的影响程度存在明显差异。东、中、西部地区回归系数均显著为正,中部地区的系数最大,假设2得以验证。

5.2 政策建议

根据本文理论分析与主要结果,提出以下政策建议:应当继续深化土地市场改革,且应根据各地区工业产业具体情况,施行差异化的工业用地市场发展政策。如东南沿海发达城市进一步完善工业用地交易市场的同时,也应防止工业用地价格上涨过快而对工业产业结构调整产生的不利影响。而中、西部地区应保持其土地价格缓步上涨的趋势,继续发挥资源优势,承接好东、中部地区的产业转移。另外,也应加大高新技术产业发展力度,防止因地价大幅提升而造成的产业“空心化”现象。

5.3 结果讨论

虽然本文实证结果与假说2的后半部分“经济越发达的地区,土地市场化对于产业结构优化度影响越明显”不相吻合,但并不影响对假说1“中国工业用地市场化发展对工业产业结构优化升级有影响且有促进作用,即土地市场越完善,工业结构优化度越高”的验证。这是因为假说1是基于中国整体分析,从中国现阶段来看,即使存在区域间的产业转移,工业用地市场化水平提高对产业结构优化升级的整体促进效果是清晰而显著的。如杨亚平等人认为中国要素成本特别是土地成本的快速攀升导致区域间和行业间成本差距加大,这种比较优势的动态变化,促使资本在区域间和产业间流动,诱发了区域间产业转移和区域内结构升级,从而推动了全国层面的结构升级[5]。而假说2是针对各区域进行分析,具体到东部地区,由于地价攀升较快,加之“退二进三”等产业政策导向,容易导致工业的外迁而非要素替代、技术升级及产业优化。因此其土地市场化程度对产业结构优化度的影响并非预想中的第一名,而承接了产业转移的中部地区,影响程度则是各区域间最高的。两个假说的验证彼此不相矛盾,而是相互补充。

由于中国工业用地市场化进程较晚,2007年之后才开始逐步完善土地市场交易数据,且2007年数据信息缺漏较多,因此本文的数据可获取序列仅为2008—2015年。时间序列较短,未能充分体现工业用地市场及工业结构在时间上的变化趋势,对于回归结果的准确性有一定影响,但不影响主要结论,并且从有限的数据分析也已经可以看出土地市场化对于产业结构升级的显著滞后影响。后续研究可以进一步延长数据的时间序列,并区分不同行业进行研究,以期更为全面地揭示工业用地市场化对工业结构的影响作用。