萧娴书法作品中蕴藏的“隐逸”气息

肖先声

〔摘 要〕萧娴是中国近代书法史上最具特色的代表书家之一。她师法康有为,从魏碑中汲取影响,加上自己的学识修养,让她的书法极具鲜明的个性,也引起了很多学者的研究兴趣。

〔关键词〕萧娴;女书家;隐逸

萧娴的书法至今备受推崇,萧娴与林散之、胡小石、高二适等人谈书论艺 ,交往甚密,被称为“金陵四家”,代表了当时中国书坛的高度。此外,萧娴与刘海粟、陈大羽、章太炎、于右任、启功、武中奇、董寿平等名家都有交往,互相切磋书艺,开阔眼界,成就了一代萧娴。很多学者在研究了中国近代书坛著名书家的作品后,皆认为萧娴虽是女子,但是胸襟很大,所以写的字格局也大,气象万千,蕴藏着浓郁的隐逸气息,值得学书者认真研究。

一、对隐逸气息的认识

翻开灿烂的中国文化,隐逸文化占据了重要的比例。这是与中国社会发展的现实相一致的。辞海对隐逸的解释是,隐居不仕,遁匿山林,也指隐居的人。在封建社会里,有些人不愿意跟统治者同流合污,隐居避世。如杜甫诗“青囊仍隐逸,章甫尚西东”;周敦颐“菊,花之隐逸者也”。可见,隐逸是一种气节,一种对生活的态度。古代的文人雅士在自己的才华抱负得不到社会的承认时,往往就会选择遁入山林,从此隐逸。

在书法作品中,众多的书法风格令人目不暇接。评书者认为萧娴的书法中透出浓郁的隐逸气息,是在对萧娴书法全面研究的基础上,从结字、布局、谋篇等诸多的外向因素中进行分析得出的结论。

二、萧娴作品中蕴藏的隐逸气息

书法贵在气势和格局,这与人的胸襟有关。古人云:书如其人。萧娴出生于清朝后期,正是清政府腐败无能的时候,一生历经民国、新中国成立等历史时期。目睹了“山河破碎风飘絮”的凄凉,体验了“身世浮沉雨打萍”的无奈。她父亲萧铁珊是当时的名士,曾经做过广东三水县的知县,小小年纪的萧娴随父亲出入南社,耳闻目睹了名家创作的场景,受到了良好的艺术熏陶,后来又蒙康有为亲自传授书艺。可谓书名日盛 ,一身抱负。然而她空有满腹经纶,却面对满目疮痍的祖国而无能为力。而与她交流的很多社会名士,在经过无路报效国家的迷茫后,纷紛选择了隐居,这给萧娴带来了很大的影响。她不肯与社会的污秽同流合污,于是就将满腔的情怀寄托于书作中,最终让她的书法磅礴大气又温文儒雅,隐隐然有飘逸的气息,受到人们的喜爱。

(一)贵在气势 萧娴的书法,根植于博大精深的魏碑传统,具有极强的气势感和冲击力。从她的作品看,萧娴主张“有气则活,有势则峻,气势相连,神采奕奕”,从她创作的大量榜书作品可以看出,这些作品造型生动,气势磅礴,以温厚为体、恣肆为神采,形成了气势磅礴、雄深苍浑、沉雄高古的独特风格,让人发“巾帼不让须眉”的赞叹。

左图是萧娴九十五岁时候创作的“铁马秋风”。已至耄耋之年的萧娴拥有常人难以想象的精力。此刻,距萧娴离世还有两年的时光,但是从作品中,我们丝毫看不到落寞的影子。相反,这幅作品与萧娴的其他作品一样,大开大合,充满了所向披靡的气势,给人以强烈的冲击感和震撼力,真难相信这是出自90多岁老人的手中。“铁”字干净利索,斩钉截铁,“钩”画强劲有力,神完气足,奠定了本篇的格局;“秋”的左边“禾”部行云流水,似顺手拈来,却充满匠心。右边的“火”体态轻盈,灵动有致,给人以生动活泼的感觉;“风”字稳定大局,整个字结体内敛,似不露锋芒的铁剑,挥洒之间却感受到寒光凛冽,杀气袭人,让人顿起“铁马秋风、万骑奔腾”的豪情。这就是萧娴的大手笔。

(二)赢在儒雅 萧娴并不一味以展示气势为能事,纵观她的作品,在强烈的气势感下,我们能感受到儒雅的气息。其实,这也是中国书法的精髓所在。萧娴具有丰富的人生阅历,经历过战火,忍受过贫穷,也曾经被强压着中断了艺术创造,但无论身处怎样的逆境,她始终对未来充满了希望,从没有丧失生活的信心。正是这样乐观豁达的心态,让她与世无争,将名利视为浮云,才养成了浩然正气,儒雅之风。很多人评价她的作品,虽然以气势见长,但是她从来不恃强斗狠,这是一种舒服的意境。

(三)奇在格局 宋代米芾曾经说:“草书若不入晋人格。辄徒成下品。”他所说的“格”就是格局、格调。书家若眼界不开,格调不高,纵然有娴熟的技艺,也只能假乱真地临摹古人的作品,也终究是东施效颦,生硬模仿。

从萧娴的作品看,无论是巨幅榜书,还是方寸小品,无一不超凡脱俗,令人神往。这是与萧娴的艺术修养和人生追求息息相关的。她虽是女子,却胸襟开阔,生性豪爽。萧娴曾经说:“学书者务必胱略名利。名利之贪心萌发,艺术之真趣顿失。没有殉于艺术的操守,艺术断无成就,艺术需要痴情,名利场窒息一切艺术。”

萧娴一生追求光明和进步,她与世无争,对别人上门求书来者不拒,很多时候她自己还要搭上笔墨。她曾经挑选了自己的精品捐赠给家乡,充分展示了她的博大情怀。反映到她的作品中,也体现出一种潇洒的气度,展示出一种动人的魅力。透过作品,人们可以看见萧娴的气度,这是一种蕴藏在骨子里的、中国传统文人所具有的隐逸情怀。萧娴用自己的精湛书艺,将隐逸气息融合在作品中,遂成一代佳作。

三、萧娴书法的隐逸气息给学书者的启示

(一)书家要向人间烟火讨生活 书法家不可能不食人间烟火,佛家提倡“生活即修行”。对书法家来说,生活本身就是最好的老师。从中国书法大家的成功之路看,他们并不是躲进书房死读书的人。单单从萧娴的学书经历中,我们也可以得到有益的启发。萧娴从小就跟随父亲参加当时的名士活动,眼界既高,胸襟也随之开阔。后来,萧娴跟随康有为学书,受到康有为思想的熏陶。居住南京后,萧娴与吴湖帆等“金陵四友”同样关心中华民族的发展,因此她的书法作品虽然品格高逸,但是依然充满了烟火气息。

相传,王羲之在早年学书的时候,苦练书法却没有成效,心里非常苦闷,就走出书房去散心。结果在路上的时候,他遇见一位老婆婆正在摊煎饼,只见老婆婆在一个房间里摊好煎饼,看也不看,随手一扔,煎饼就落到另外一个房间里。王羲之很奇怪,来到这个房间一看,只见煎饼整整齐齐地堆成一摞。王羲之深受启发,领悟到“熟能生巧”的真理,于是他回到家中,日夜观察白鹅的习性动作,终于创造出出神入化的书法作品,成为一代书圣。

(二)书家要不断提升个人的修养 书法家胸襟有气象万千,腕

底才能纵横如意。有研究者认为,书法家的作品体现了作者的学识修养。古代的名士大儒,饱读诗书,他们出手自有不凡之处。相反,有很多学书之人穷极一生苦练技艺,最终却还是一名书匠,其中最根本的原因就是“肚子里没有墨水”。眼界不高,落笔俗气,一辈子也难有成就。

萧娴出生在诗书之家,家里藏书万卷,她从小就接受正规的教育,打下了深厚的文化基础。她曾经多次对学书人说:“认真读书,读得越多越广越好,不读书就没有内含神韵的书卷气,不能脱俗,难免匠气。”萧娴的诗作与其书法作品一样,也同样有馥郁的隐逸气。如《咏竹》:“我爱青青草,飘然异卉木,数杆窗前植,隔廉漾新绿。闲取月下影,摹作画中读,忻然此生机,意可医吾俗。”

后世学书者,要想在书法艺术上达到一定的高度,除了要进行刻苦地锻炼外,还要通过读书提高自己的素养,学习古代高人逸士的胸怀气度,淡泊名利,追求高雅的情操,让自己脱离低级趣味,并具有潇洒飘逸的气质,才有可能渗透和体现在自己的作品中。

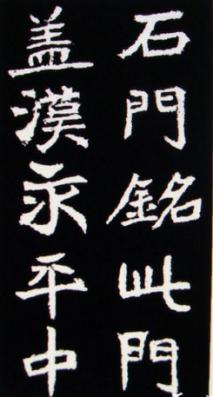

(三)学书者要善于创新 书法贵在推陈出新,走别人的路永远不会成功。萧娴学书主要师从康有为、刘海粟等大家,并以《石门颂》《石门铭》(上图)等作为主攻的范本。经过自己的融会贯通,最终形成自己的书法语言,带有鲜明的个人特色。倘若萧娴没有强烈的创新意识,一味亦步亦趋的话,绝对没有今天的成就。因此,学习书法要在根植传统的基础上,既要汲取传统的深厚营养,又要果断、大胆进行创新,探索新的艺术途径,最终才能形成自己的特点,这才是正确的学书之路。

无数成功的大家,无不是善于创新的人。不走寻常路,拥有比别人更加敏感的观察力和创新力,才有可能窥见艺术的门径,登上艺术的大堂。因此,从萧娴的成功中,学书者可以领悟到书道的真谛。在探索艺术奥秘的路上,善于创新的人永远拥有比别人更多的机会。

汉代杨雄说:“书者,心画也。”正因為书法用具简单,却在简单的线条中蕴藏着丰富的情感;只有透出作者的丰富信息,才让无数的人为之痴迷。萧娴用一生的时光走进了艺术的殿堂,并且卓有成就,受人敬仰。她作品中展现的“隐逸”气息,正是她一生追求的内涵。这是一种看透生命的状态,更是一种云淡风轻的从容。

(责任编辑:鲁冰倩)

参考文献:

[1]孙洵.巾帼英豪大家手笔萧娴及其书法艺术.[J].中国书画.2015(1).

[2]杨锁强.萧娴的书法智慧.[J].中国书法.2015(3).

[3]戴明贤.萧娴·女书家第一人.[J].贵阳文史.2007(8).

本文系湖南艺术职业学院院级课题《试论萧娴书法作品中蕴藏的“隐逸”气息》(课题编号:HY1705040301)的阶段性成果。