中古四等韵介音问题刍议

杨 婉 婷

中古四等韵介音问题刍议

杨 婉 婷

(南京大学 文学院,南京 210023)

四等韵是否有介音,学术界对这一问题的看法一直存在着分歧。本文结合诸家看法,从域外对音、韵文用韵、《切韵》内部证据等方面逐一进行讨论分析,发现中古四等韵很有可能存在介音:诗文用韵中三四等同用远比独用多;韵图中四等韵全在主元音低的外转摄;梵汉对音体现出主元音对选择对音字的影响大,介音对选择对音字的影响小,且四等字不仅对e,也对i和y;日语汉音三四等同音,萧韵存在准拗音;其他对音材料也并不支持四等字没有[i]介音的结论。

中古汉语;四等韵;介音;切韵

中古三等韵存在介音,这在学术界已经达成共识。但是中古的四等韵是否有介音?学者对这一问题的回答还存在着分歧。高本汉(1925)在构拟中古音时,认为四等韵和三等韵一样有[i]介音,而三等韵区别于其他等的特点是声母的j化。高本汉的这一观点一经提出,就遭到不少学者(陆志韦1947、李荣1956、邵荣芬1982、李新魁1984、李如龙1984、潘悟云2000、唐作藩2002等)的反对。他们根据《切韵》的内部证据、域外对音和方言材料来证明四等韵应当没有介音。李荣(1956)根据反切上字分组趋势跟切韵的声韵配合情形,以及梵汉对音中四等韵一向对“e”不对“i”,认为在《切韵》音系中四等没有[i]介音,主要元音是[e]。邵荣芬(1982)补充了更多梵汉对音的资料来论证梵汉对音中四等韵对“e”。李如龙(1984)和潘悟云(2000)分别从闽语和汉越语论证中古四等韵没有介音。梁亚东(2006)则通过观察日语汉音来证明中古四等韵没有介音。李、邵之后,学界多认同四等韵无介音。但近年来有学者根据新的材料重新提出,四等韵应当有介音。比如郑张尚芳(1987)、Michel Ferlus(2014)从上古音到中古音的演变过程中推论四等韵应当有介音。刘广和(2002)则根据梵汉对音材料,指出从后汉三国到唐朝,四等字一直存在着对译梵语有介音的音节的现象,且这种现象呈扩散趋势,说明四等字的[i]介音在后汉三国到唐朝期间实现了从无到有的过程。尉迟治平(2002)根据隋初唐诗文用韵中同用的关系推论一等无介音,二三四等应都有介音。丁邦新(2007)从四等韵合口音演变的音变规律、汉越语中重纽四等字的读音、梵汉对音的四等字以及魏晋南北朝四等字押韵的趋势等方面,提出《切韵》四等韵当有[i]介音。张玉来(2009)在分析等韵图内外转时,提及四等韵有介音能更好地解释等韵图内外转的含义。

本文拟对四等韵有无[i]介音问题进行补证,以期为这一问题的解决添砖加瓦。

一 韵文韵与《切韵》

文学创作对于押韵的需求是促使韵书产生的因素之一。虽然相比诗文用韵,韵书对音韵的剖析更为精细,所谓“欲广文路,自可清浊皆通;若赏知音,即须轻重有异”,但若想解决《切韵》中的问题,我们也不能够脱离诗文用韵的材料。

根据王力(1936)、周祖谟(1987)、尉迟治平(2002)等学者对中古时期诗文押韵的研究,三四等都是同用的多。邵荣芬先生虽然认为四等韵无介音,却也不能不承认三四等韵在诗文用韵中的紧密关系。邵先生曾统计隋代韵文押韵的情况,现抄录如下:

祭 5 仙 11 宵 16 清 26 盐 2

霁 5 先 9 萧 1 青 3 添 0

祭霁 19 仙先 120 宵萧 20 清青 30 盐添 2

可见三四等韵通押的次数比独用的多。

往前追溯,统计南北朝的三四等独用及通押次数,可以看出三四等通押现象相当普遍,以至周祖谟先生、王力先生归纳诗文韵部时,都将三四等并为一部:。

统计南北朝三四等独用和通押的次数如下所示①:

祭 9 仙 74 宵 43 清 328 盐 2

霁 10 先 46 萧 2 青 32 添 1

祭霁 36 仙先 354 宵萧 62 清青 121 盐添 3

由统计数据可以看出,三四等在韵文中关系十分密切。邵荣芬先生看到了这一点,指出“从隋代韵文押韵的情况看,和四等相配的三等韵的主元音似乎和四等的相同”。但是他认为四等韵没有介音,因此将四等的主元音拟为[ɛ],将和它相配的三等韵的主元音写作[æ]。邵荣芬先生用“押韵不够严格”和“有些方言里三、四等也许已经合并”来解释三四等通押的问题,但这样的解释有些勉强。

首先,南北朝诗文用韵分部已经与《切韵》相近,分韵不可谓不细。王力先生指出,用韵的宽严,“似乎是一时的风尚”,汉魏晋宋用韵宽,齐梁陈隋用韵严。当时风气讲究用韵严,按照邵荣芬先生的拟音,豪[ɑu]肴[au]、肴[au]宵[iæu],都是细微的差别,而当时的诗人都可区分,同样是主要元音的差别,宵[iæu]、萧[ɛu]难道就无一人可分辨其差别,乃至在诗文用韵中皆通押吗?

其次,诗文押韵都在一摄之中,那么同摄的韵主元音和韵尾都相同或相近。邵荣芬先生的《切韵》韵母音值表,无四等韵的十一摄中,各韵的主要元音都相近,通押也可以得到合理的解释。但是综合分析邵先生对有四等韵的五摄的拟音,似乎四等和一二等字很难押韵:“齐[ɛi]”“咍[ɑi]”、“先[ɛn]”“寒[ɑn]”、“青[ɛŋ]”“庚[aŋ]”、“豪[ɑu]”“萧[ɛu]”、“谈[ɑm]”“添[ɛm]”。实际上在诗文押韵中,四等韵与一二等韵押韵的例子不少,所以邵先生对这五摄的拟音可能不够准确。

至于“有些方言里三、四等也许已经合并”一说,首先,从韵谱上看,三四等的通押并不受地域的限制,因此可能它反映的并非是方言中三四等合并的现象。此外,我们从历时的角度来看,远溯至两汉、魏晋,三四等通押的现象都一直存在。根据诗文用韵,如果三四等主元音不同,就很难解释上述我们描述的通押现象。因此,邵先生的这一观点是值得商榷的。

李荣先生将四等韵主元音拟为[e],邵荣芬先生改为[ɛ]的原因,正是看到了诗文押韵的情况,在不给四等韵加上介音的情况下进行的调节。但[ɛ]并不是很好的解释办法。

在诗文韵中不能区分而在韵书中得以区分的三、四等韵,区分的关键究竟是什么呢?考虑到诗文韵讲究主要元音和韵尾相同,对介音没有要求,因此最合适的解释应当是:三四等韵的差别就是介音的差别。尉迟治平(2002:46)指出韵文韵和《切韵》韵书韵的差异,就是看到了二者对于介音态度的区别:

《切韵》的性质,并不完全是后代意义上的韵书,它的目的,是分析韵类韵,根据介音的不同分立韵文韵。《切韵》的结构,跟现代方言学家制定的同音字表如出一辙,同一真韵下按介音分列韵类韵,再按声母列出同音字。韵类韵的分立,是出于一种音韵学上的兴趣,即所谓“若赏知音,即须轻重有异”,介音不同的韵类韵,诗文写作是可以押韵的,即所谓“欲广文路,自可清浊皆通”。

清代江永《音学辨微》说:“音韵有四等。一等洪大、二等次大,三四皆细,而四尤细。”如果三等和四等主元音相同,而三等有介音、四等无介音,那么四等就不应该排在三等之后,而应当在三等之前了。如果三等韵和四等韵都有介音的话,既可以解释诗文韵的通押,也可以解释四等为何排在三等之后了:因为四等韵的介音开口度比三等韵的介音开口度更小。

就《切韵》在韵图上的排列而言,还有一个值得关注的问题。《切韵》排韵,有一三兼等的韵,如东韵、戈韵;也有二三兼等的韵,如麻韵、庚韵;却无一二兼等的韵,也无三四兼等的韵。兼等,说明该韵的一等和三等主要元音和韵尾完全相同,只有介音有区别,这是毫无疑问的。那么为什么没有一二兼等的韵也没有三四兼等的韵呢?一等与二等的问题在此不提,只提为什么没有三四兼等的韵。这里可以有两种解释:一是四等无介音,主要元音和三等有区别;二是四等有介音,三等也有介音,同有介音的情况下不好兼等,因此没有三四兼等的韵。根据我们在上面提到的诗文韵和韵图排等来看,第二种解释更为合理。

综上可知,中古四等韵应当有介音。

二 《切韵》与韵图

陆志韦先生和李荣先生根据反切上字三等和一二四等有分组的趋势,以及四等韵的声韵配合关系和三等不同而和一等相同的事实,认为四等韵没有介音。

尉迟治平(2002)指出,《切韵》反切上字三等一类、一二四等一类,但是在诗文用韵和五家韵书中,一等是一类,二三四等是一类。尉迟先生认为这是介音的区别,一等韵没有介音,同时,三等韵有[j]介音,一、二、四等没有[j]或者不是[j]介音,这同样可以解释反切上字系联的分组趋势,也可以解释二三四等在韵文韵中为什么是一类。丁邦新(2007)则认为反切上字主要管声母,分两类只是一个趋势,介音通常由下字区别,但是上字的介音也无可避免的混入其中。

《切韵》与韵文的关系密切,都是依据当时的实际语音,我们不能只看到《切韵》反切上字的分组趋势,而忽略了诗文韵的情况。《切韵》反切上字的分组趋势可以用三等韵介音特殊来解释:因为三等韵的介音比较特殊,与声母的连读比较紧密,因此导致三等和一二四等有分组的趋势。

等韵图是在韵书大量行世的情况下出现的,是韵书的辅助读物。因此,等韵图也有助于了解《切韵》的分组趋势。韵图是为《切韵》系韵书而作,与《切韵》的音韵体系是一脉相承的。即使韵图时代的实际语音与《切韵》时代有区别,但早期韵图的作者肯定是非常熟悉《切韵》的语音体系的,否则难以解释,为何无论是重纽还是四等都和《切韵》一致。

在韵图中有内外转之分,而早期韵图如《韵镜》中,四等韵都出现在外转图中。罗常培(1933)提出内外转是主要元音高低的区别,之后许多学者(赵元任1936,周法高1968,高明1971,高福生1983,俞光中1986,严学宭1990,余迺永1993,张玉来1988、2009)赞同这一观点,并列举许多证据。

张玉来(2009)指出,四等韵都在外转摄中,如将四等韵拟为较高的元音,则与外转摄都是低元音的看法就产生了矛盾。但若确认四等字有介音,就不必为四等韵系构拟高元音,可印证外转三等韵系与四等韵系相配的韵图结构。四等字有介音可很好地解释韵图内外转的意义:那就是主要元音高低的区别。

梵汉对音可印证外转摄都是低元音的说法。玄奘对音②中,仙先和盐添对译的梵文主元音都是低元音:

仙韵:乾gran;galya 键ghan;kan 乹galya

犍ghan 揵ghan;gan 旃can

先韵:颠dyan 田dhyan

盐韵:瞻 cam 苫 chav 盐yam

添韵:点(忝韵)tyam

比如:练四等霰韵ran/健三等願韵gan;kan;g-/禅三等線韵jan。这说明这些韵的主元音都是低元音,那么就很难说四等韵是高元音[e]。邵荣芬先生的[ɛ]可以解释,但用介音[i]加上一个位置低的主元音来解释可以节约元音系统,也可以印证诗文用韵三四等通押的情况。

三 域外对音

(一)梵汉对音

除了《切韵》内部的证据,反对四等韵有介音的学者的一个重要依据是梵汉对音中四等字一般对e不对i。李荣(1956)指出,从法显(417)到地婆诃罗(683)二百六十多年中,译梵文字母的人一直用四等字对e。邵荣芬(1982)补充佛教密宗翻译陀罗尼的材料,指出当时四等字差不多全用来对译梵文的e。根据四等字大多数对e不对i的情况,李先生和邵先生认为四等字没有i介音。

但是三等字不对i的例子同样不在少数。例如不空的对音③:

东三:oṅ,aṅ,um 钟韵:aṃ,um 鱼韵:u,ṛ,ḷ 虞韵:u,o

祭韵:e(少数ai,y) 废韵:e 谆韵:un 文韵:un,uṇ,uñ,an,aṃ

元韵:an,aṇ 仙韵:an,aṇ,añ 宵韵:o,yo,au 戈三:a,ā

麻三:a(少数ā) 庚三:aṅ 尤韵:u,o 严韵:am 凡韵:am

汉译《法华经》陀罗尼中的对音④也有这样的特点:

祭韵:裔ye、爾nye、曳ye 废韵:废ve 仙韵:羶śān、旃caṇ、便bhyan

宵韵:憍kau 麻三:伽kāgha、遮ca、夜ya 尤韵:究ku、牟mu、求ku

盐韵:闪sam

以上都是梵汉对音三等韵不对译i的情况,但是我们不能据此认为三等韵不存在介音。这一点说明了在梵汉对音中,译音者选择对音字的时候以考虑主要元音为主,介音常常不体现出来。既然三等字有不对i的情况,类推可知四等韵对e不对i也不能得出四等韵没有i介音。

在讨论四等韵介音时,必须与相配的三等韵一起讨论,才能在比较异同中寻找各自的特点。四等字主要对e不对i,那么相应的三等字呢?如果相应的三等字也是对e不对i,我们不能说三等韵无介音,自然也不能说四等韵无介音了。不空的对音材料印证了这一点。不空的对音四等韵和相配的三等韵都主要对e或a,少数有y介音,总的来说三四等韵表现相当一致⑤:

齐:e(少数ai,i) 先:en,ain,yan 青:e,i(少数ai)

祭:e(少数ai,i) 仙:an,aṇ,añ(少数en,yan,ān) 清:i

添:yam

盐:am,yam(少数aṅ),im,in,iñ

帖:ip 錫:ik,iḥ 屑:e,ir,yad

葉:ap,aṣ,yav 昔:ik,ek 薛:at,ar,as,aṣ

更重要的是,三等韵有对译i的例子,但四等韵对译i的例子并不比三等韵少。清韵对i,青韵除对e外,同样对i;盐韵有im,in,iñ,添韵的对音则存在y介音;帖韵就直接对i,相应的葉韵反而对a。

四等字并不完全对译梵文的e,也对i,这一点早就有学者指出。Coblin(1991)研究义净(635-713)的资料发现,纯四等字的对音除齐韵开口字可以对e、i、ai,难以说定它的音值外,其他所有四等韵的开口字不是对i,就是对y,很明显地表示有一个[i]、[y]之类的介音。刘广和(2002)整理了从三国到唐代梵文介音[y]对应的汉字表,发现早在后汉三国时期就用四等字来对应[y],且随着时代推移,这种现象不断增加。到了《切韵》所处的南北朝隋唐时期,用四等字对[y]和用三等字对[y]的比例已经不相上下。

从梵汉对音可以看出:首先,三等字有很多不对i的情况,这是受主要元音影响,说明介音在对音时有可能被忽略;其次,四等字不对e的时候,相配的三等字同样不对e,因此四等字主要对e不对i并不能说明四等字无介音;最后,四等字同样有对i或y的例证,且不比相配的三等字的例证少,从这个角度判断,四等字应当有介音。

(二)其他域外对音

域外对音材料以日语、朝鲜语、越南语与中古汉语接触最多,影响最深。高本汉在构拟中古音时就参考了日语汉音与吴音、朝鲜语、以及越南语材料。讨论中古四等介音问题时,这些材料也都值得重视。

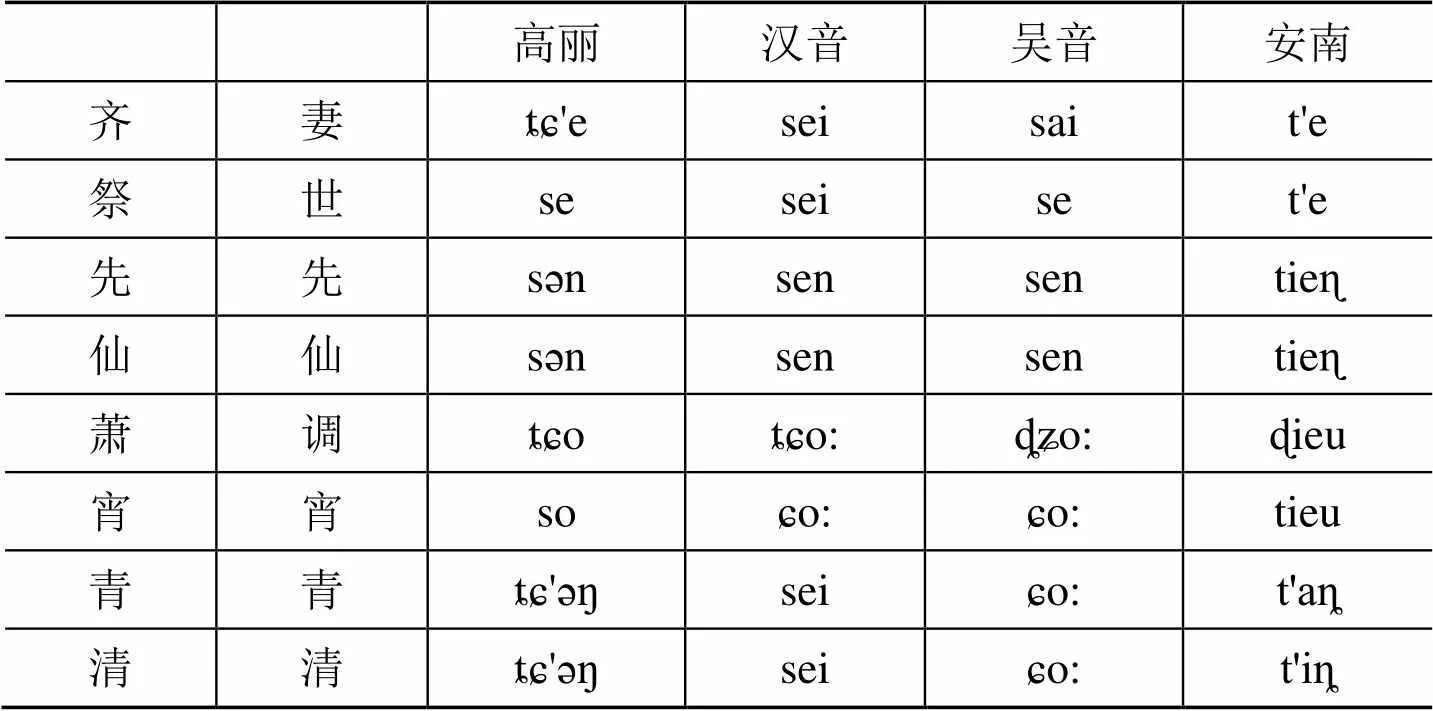

在高本汉《中国音韵学研究》后附的方言字汇中,纯四等韵和与之相配的三等韵韵母都一致:在朝鲜语中有无介音的,也有存在介音的;在汉音和吴音中大多数不带介音;在越南语中除蟹摄无介音外,其余四摄的三四等韵都有介音:

高丽汉音吴音安南 齐妻ȶɕ'eseisait'e 祭世seseiset'e 先先sənsensentieɳ 仙仙sənsensentieɳ 萧调ȶɕoȶɕo:ȡʑo:ɖieu 宵宵soɕo:ɕo:tieu 青青ȶɕ'əŋseiɕo:t'aȵ 清清ȶɕ'əŋseiɕo:t'iȵ

朝鲜语有介音的如:

齐韵闭p'ie 先韵肩kiən 萧韵叫 kio 青韵经kiəŋ 添韵兼 kiəm

祭韵例ie 仙韵篇p'iən 宵韵飘p'io 清韵轻kiəŋ 盐韵盐 iəm

日语有吴音和汉音。汉音形成于隋到唐代中期,是长安汴洛一带的语音反映,正与《切韵》所代表的中古音时代相近。梁亚东(2006)将日语历史假名用法与现代假名用法进行对照,认为在日语音韵系统中,存在着一种“准拗音”。这种“准拗音”是由イ段假名、エ段假名加上“ウ”或“フ”构成的。他考察藤堂明保《汉和大字典》中カ行和ガ行两行汉音系统中作拗音、准拗音读的字,发现这些字都是《广韵》中的三等字。梁亚东先生发现日语拗音与《广韵》三等字有较严整对应规律,而不对应四等。他据此认为在汉音传入日本的隋到唐代中期,《广韵》音系开口四等韵的[i]介音尚未出现。

但藤堂明保《汉和大字典》中,纯四等字和与之相配的三等字在日语汉音中的读音一致:齐、先、青、添四组无介音,萧韵与宵韵则存在着准拗音,在平安朝演变为拗音:

齐韵:低tei 先韵:千sen 青韵:丁tei 添韵:添ten(历史假名:teme)

祭韵:世sei 仙韵:仙sen 清韵:名mei 盐韵:钳ken(历史假名:keme)

萧韵:叫kio:(历史假名:keu)

宵韵:超 kio:(历史假名:keu)

从日语汉音的情况来看,中古四等韵和与之相配的三等韵在汉音中的表现一致。这些三等字在汉音中无介音,我们不会说中古汉语的三等字无介音;相应的,四等字在汉音中无介音,也不能说明四等字在中古汉语中无介音。

此外,萧韵存在着准拗音:エ段假名加上“ウ”,反而是萧韵有介音的证据。

高本汉(1925)认为,民族要迁就自己语言的读音习惯,对于外来的借字都有曲改读音的倾向,因此使用域外对音材料时需要慎之又慎。在使用日本汉音材料时,也必须看到日语与汉语是不同的语言,日语在吸收汉语时肯定也有曲改。

据赵世海(2012:30)对日语早期材料的分析:

实际上,拗长音基本都经历了直音表记的过程,最后演变为现代拗音的表记方式。……带介音的汉字传入日本有时间的先后,有的带介音的汉字传入时间较早,由于那时还没有产生与现代拗音表记类似的表记方式;或是由于古代日本人对中国古代汉字音了解不足……认为其可有可无,就把它去掉了,才产生了直音表记。

一种语言吸收外语中,肯定首先考虑纳入自己的语言体系。在分析日语拗音与中古介音的关系上时,不仅要看到拗音与三等字的对应关系,也要看到同时有部分直音对应着三等字。此外,日语拗音同样存在于中古四等字之中。拗音当然与介音有关,但是也与日语本身的音系有关,同时也和对译汉语的不同层次有关。日语汉音中的拗音并非整整齐齐地对应着三等字,也说明不了中古汉语的四等韵无介音。

高本汉先生的越南语材料中显示除齐韵外,另外四韵在越南语中都有介音。潘悟云(1987c)举越南语中的汉语借词材料证明四等韵没有[i]介音。潘悟云先生认为,汉越语反映《切韵》以后的历史层次,古汉越语反映《切韵》以前的历史层次。四等字在汉越语中带[i]介音,但是在古汉越语中却不带[i]介音。这证明了中古汉语四等韵没有介音。

王力先生结合汉越关系史把传入越南的汉语分为三类。其中古汉越语“是汉字零星输入时期就有了的……这种一般人不认为是汉语而实际上是古代汉语的残留的字,我们称为古汉越语”“这个时代,大约是在中唐以前”。王力先生将古汉越语的时代定于中唐以前,但这个“以前”,究竟前溯到多远,还是个问题。潘悟云先生也指出古汉越语“实际上其中还包括好多个历史层次,时间从切韵时代一直到秦汉以前”。在根据古汉越语得出中古四等韵没有介音之前,恐怕先得理清古汉越语的层次问题。潘先生用古汉越语的四等字不带[i]介音来证明中古汉语四等韵没有介音,但同时,他又用古汉越语来证明上古来母、喻母、歌部、元部等上古音的读音。同一份材料,自然不可能同时对应上古音和中古音。

古汉越语的四等字是否对应的是中古音的四等字,这一点是有疑问的。因此,用古汉越语来证明四等字没有介音,恐怕还需要先对古汉越语自身的时代层次进行全面分析,才能得出结论。

此外,丁邦新(2007)利用汉越语的重纽四等韵的变读来证明四等字有介音。丁邦新先生指出,在汉越语中,重纽三等唇音字读[p]、[m]等重唇音,而重纽四等唇音字则变读[t]、[t‘]、[z]等舌尖音。丁先生推测是重纽四等有介音[i],使得这些本来读[p]、[p‘]、[m]的音读成[t]、[t‘]、[z],正好纯四等韵的字本来读[p]、[p‘]的也发生同样的变读。他认为重纽四等字跟纯四等字既然都有介音[i],他们的差异就在于主要元音。但是汉越语的时期大约在晚唐之时,与《切韵》时代的读音相比已经发生了一些变化。

从朝鲜语、日语汉音、日语吴音及汉越语的表现来看,三四等韵读音相同,正好与韵文韵三四等通押的现象一致。并且四等韵在这些语言中没有介音,那么相配的三等韵在这些语言中也同样没有介音。相配的三等韵若有介音,那么四等韵也同样存在介音。如果三等韵与四等韵一个是[iæ],一个是[ɛ],那么怎么可能在三种语言的对音中都没有反映呢?有介音与无介音,本身就是极好的区分条件,却无一种语言能够区分三四等,这一点当如何解释呢?

假设三等和四等主元音和韵尾相同,只是介音有区别,那么这几种语言的三四等同音现象就能够得到解释:这几种语言中的介音体系没有汉语丰富,因此在吸纳中古汉语进入自身的语音体系之时,便合二为一,合并为同一种介音了。

四 闽方言

李如龙(1996)指出,闽方音有文白异读,凡四等韵无[i]介音的属于白读,带[i]介音的属于文读,文读是照韵书的反切,从中古以后的系统而来,白读的系统保持较古的音读。因此,李如龙先生认为《切韵》的纯四等韵没有[i]介音,[i]介音是后起的。

李如龙的这一观点被吴瑞文(2002)加以订正。吴瑞文发现闽语白读音还有两个层次:一是秦汉时期的第一层次,“这一层次的音韵特征是普遍缺乏介音[i],表现出上古韵部的特征”。一是六朝时期的第二层次,“这一层次的音韵特征是有介音[i],而且仙先有别。”闽语材料正好证明了中古四等韵存在介音。

诗文用韵中三四等同用远比独用多,因此周祖谟先生、王力先生等学者分析诗文韵时都将三四等韵归为同一部,“三四等主要元音是相近而非相同”的解释不如“三四等韵同主元音不同介音”的解释有力。《切韵》反切上字分组现象可能是因为三等韵的介音与声母联系密切,不好离析。而《切韵》无三四兼等的现象也可从介音上得到解释。

从梵汉对音看,首先,三等字有很多不对i的情况,这是受主要元音影响,说明介音在对音时有可能被忽略;其次,四等字不对e时,相配的三等字同样不对e,因此四等字主要对e不对i并不能说明四等字无介音;最后,四等字同样有对i或y的例证,且不比相配的三等字的例证少,从这个角度判断,四等字应当有介音。日本汉音、闽语、汉越语材料都不足以强有力的支撑四等韵无介音这一观点。反之,在朝鲜语、汉音、吴音、汉越语中,纯四等韵和与之相配的三等韵读音一致,为韵文韵的通押提供了材料。假设三四等主元音和韵尾相同,只是介音有区别,则这几种语言的三四等同音现象就能得到解释。

有学者认为,当时的北方方言中四等韵也许产生了[i]介音,而《切韵》音系中四等韵并没有[i]介音。就《切韵》内部来说,韵图内外转的不同也为四等韵的构拟提供了参考,外转摄是低元音已经被许多学者认可,因此四等韵不宜拟成较高的元音,若四等韵有[i]介音,那么外转摄是低元音就没有问题了。在《切韵》“论南北是非、古今通塞”时提到“仙先”不分的问题,许多学者认为这是四等无[i]介音的证据,但是若看作是三等[j]介音和四等[i]介音在当时有些方言中已经混淆也未尝不可。

但是还有一个问题有待解决:既然四等韵有介音,那么四等的介音和三等的介音音值分别是什么呢?而重纽的介音音值又是什么呢?高本汉将四等介音拟为[i],三等介音拟为[j]。但是[j]在现代方言和域外对音材料中都没有痕迹,这也是许多学者怀疑这一拟音的原因之一。这个问题恐怕一时还不能解决,只能期待有新的证据出现。

戴黎刚 2005 《闽语的历史层次及其演变》,复旦大学博士学位论文。

丁邦新 2008 论《切韵》四等韵介音有无的问题,《中国语言学论文集》。

高本汉 1925 《中国音韵学研究》,商务印书馆。

李荣 1956 《〈切韵〉音系》,科学出版社。

李如龙 1996 自闽方言证四等无[i]说,《方言与音韵论集》,香港中文大学中国文化研究所。

李新魁 2008 《汉语音韵学》,中华书局。

梁慧婧 2014 《汉译〈法华经〉陀罗尼所反映的中古汉语语音.汉译佛典语言研究》,语文出版社。

梁亚东 2003 汉音与《广韵》四等韵之介音,《长春师范学院学报》第3期。

梁亚东 2006 拗音与《广韵》三四等韵,《古汉语研究》第2期。

刘广和 2002a 不空译咒梵汉对音研究,《音韵比较研究》,中国广播电视出版社。

刘广和 2002b 介音问题的梵汉对音研究,《古汉语研究》第2期。

陆志韦 2003 三四等与所谓“喻化”,《陆志韦集》,中国社会科学出版社。

罗常培 1933 释内外转,《中央研究院历史语言研究所历史语言研究所集刊》第四本第二分。

潘悟云 2000 《汉语历史音韵学》,上海教育出版社。

潘悟云 1987 越南语中的上古汉语借词层,《温州师范学院学报》(社会科学版)第3期。

邵荣芬 1982 《〈切韵〉研究》,中华书局。

施向东 1983 玄奘译著中的梵汉对音和唐初中原方音,《语言研究》第1期。

唐作藩 2013 《音韵学教程》第四版,北京大学出版社。

藤堂明保 1980 《学研汉和大字典》,学习研究社。

尉迟治平 2002 论中古的四等韵,《语言研究》第4期。

王力 2015 魏晋南北朝诗人用韵考,《近代名家散佚学术著作丛刊》,山西人民出版社。

吴瑞文 2002 论闽方言四等韵的三个层次,《语言暨语言学》。

张玉来 2009 再释内外转并论及早期韵图的性质,《语言研究》第3期。

赵世海 2012 《日语拗、长、拨、促音与中古汉语音韵对应规律研究》,吉林大学博士学位论文。

郑张尚芳 1987 上古韵母系统和四等、介音、声调的发源问题,《温州师范学院学报》(社科版)第4期。

周祖谟 1996 《魏晋南北朝韵部之演变》,东大图书股份有限公司。

Michel Ferlus、沈瑞清、焦磊、李德超、何怡 2014 中古汉语四等的来龙去脉,《语言学论丛》第1期。

①统计根据周祖谟《魏晋南北朝韵部之演变》。

②玄奘对音材料整理自施向东《玄奘译著中的梵汉对音和唐初中原方音》后附玄奘对音表。

③不空对音材料整理自施向东《不空译咒梵汉对音研究》中的不空梵汉对音字谱。

④汉译《法华经》陀罗尼材料据梁慧静整理的资料。

⑤效摄萧韵没有对应不空译咒对音,只有宵韵:o,yo,au

Discussion on the Medial of Division Ⅳ in Ancient Chinese

YANG Wan-ting

(College of Liberal Arts, Nanjing University,Nanjing Jiangsu 210023, China)

On the question of if division Ⅳ have a medial, scholars still have different opinions. View it from transliterations、rhyme and(切韵), division Ⅳ should have a medial in ancient Chinese. In the poems division Ⅳ always uses with division Ⅲ. Division Ⅳ in rhyme groups with low vowels. In Sanskrit Chinese translations, characters of division Ⅳ are not only translated to ‘e’, also translate to ‘i’ and ‘y’. Division Ⅳ in Canon of Japanese is the same as division Ⅲ.

Ancient Chinese; Division Ⅳ; Medial;(切韵)

H113

A

1000-1263(2018)03-0071-07

杨婉婷,女,1989 年生,湖南常德人,博士生,研究方向为汉语音韵学、历史语言学。