维特根斯坦与韩礼德的语境观:联系与区别∗

杨燕荣

(广东工业大学,广州510006;广东外语外贸大学,广州510420)

提 要:维特根斯坦从哲学的角度阐述语境和意义的关系。韩礼德从语言的社会属性出发,提出语境理论。虽然二者的出发点不同,但都强调语境对意义理解的影响。本文梳理维特根斯坦和韩礼德语境观的发展脉络,以求更明晰地理解二者的语言思想。通过比较我们发现,尽管维特根斯坦和韩礼德的研究对象不同,二者的语境观也存在差异,但他们都重视语境对语言意义的影响,其实质是一样的。他们的哲学和语言思想对其它相关学科的发展产生巨大的推动作用。

1 引言

语境,简单而言,就是语言赖以存在的环境。语境有狭义和广义之分。狭义的语境就是语言的上下文,而广义上的语境则几乎涵盖所有对意义的生成和理解产生影响的各种因素,如主观与客观、语言与非语言、言内与言外、社会与文化、历史与现实等方面的因素。

从哲学家们研究语词的意义开始,语境问题就引起他们的关注。但早期古希腊学者并没有将语境问题作为一个专门的问题展开研究。直到19世纪末20世纪初,随着现代逻辑学的建立和发展,哲学界出现语言转向,语境与意义的关系才渐渐受到哲学家们和语言学家们的关注。

本文拟梳理哲学界和语言学界的两位大家维特根斯坦(L.Wittgenstein)和韩礼德(M.A.K.Halliday)语境观的发展脉络,分别阐释二者的语境观对语用学和社会语言学等学科的影响,以求更明晰地理解二者的语言思想。不管是从哲学的角度探讨语言问题,还是在语言层面展开哲学研究,维特根斯坦和韩礼德在各自的领域都取得巨大的成就。本文认为,尽管维特根斯坦和韩礼德的研究目的不同,二者的语境观也存在差异,但他们都重视语境对语言意义的影响,其实质是一样的。他们的哲学和语言思想对其它相关学科,尤其是语用学和社会语言学的发展产生重要影响。

2 维特根斯坦的语境观

作为20世纪最具颠覆性的哲学家,维特根斯坦的思想独特新颖,在西方哲学史上别具一格。陈嘉映认为,维特根斯坦是系统地从语言来思考世界的第一人,是语言哲学的奠基人(陈嘉映2006:140)。维特根斯坦早期注重逻辑经验主义,后期转向日常语言哲学,分别代表实证主义哲学中的两个不同流派。

虽然维特根斯坦的思想经历前后不同的发展阶段,但他的语境观始终贯穿于他思想的全过程。总体而言,维特根斯坦的语境观包括3个方面:语言语境、情景语境和社会语境,它们在不同阶段的侧重不同。语言语境在图像论和私人语言的论证中比较明显;情景语境则体现在他的“不可说”思想中;而社会语境主要表现在“意义即使用”和生活形式方面,强调使用语言的前提是“交际双方共有的背景知识”,即一种社会环境(杜彤2011:11)。

2.1 前期维特根斯坦的语境观

前期维特根斯坦的思想主要体现在他生前出版的唯一著作《逻辑哲学论》中。在这本著作中,维特根斯坦深受弗雷格(G.Frege)语境原则的影响,正如他在这本书的序言中所写:“对我思想的激励大都得之于弗雷格的伟著和我的朋友罗素先生的著作”(维特根斯坦2003:187)。

在《逻辑哲学论》中,维特根斯坦指出,世界是事实的总和,而非事物的总和;惟独命题具有意义,惟独在命题的关联中,一个名字才有意谓(同上:189,198)。从这些格言式的命题可以看出,维特根斯坦对环境(即所发生的一切事实)的重视,而这正是维特根斯坦语境论的基础。

早期维特根斯坦提出逻辑图象论,表达他对世界的看法。他认为,通过图象,语言与世界产生同构关系,而这正是图象产生的语境。早期维特根斯坦的语境观因为深受弗雷格的影响,对语境问题的研究依然停留在命题,即语句层面,存在着较大的局限性。经过在乡村小学当教员的经历后,他对自己的思想产生怀疑,并重新投入哲学研究中,进一步修正和发展自己的语境观。

2.2 后期维特根斯坦的语境观

后期维特根斯坦提出“语言游戏”和生活形式的概念,从对逻辑语言的关注转向对日常语言的关注(刘辉2010:27)。后期他更重视语境,认为我们应该在宽松、自由的方式中了解事物,学习语言和规则。

维特根斯坦的语言游戏说根植于社会环境,在这种思想中语言与现实是同一的。针对语词的意义而言,我们必须将其放置在特定语境中进行研究,只有环境确定,语词的意义才能确定,而意义的确定又是根据使用而言的。在《哲学研究》第21节中,维特根斯坦就用“语言游戏”的实例证明,同样是“5块板石”,只是由于环境不同,就被赋予不同的意义(维特根斯坦2012:13-14)。

维特根斯坦还列举出15种例子说明语言游戏的多样性。他认为,语言的说出是一种活动的组成部分,或者是一种生活形式的组成部分。想象一种语言就意味着想象一种生活形式。语言游戏的多样性也就表明生活形式的多样性(谢群2017:60)。然而游戏并非是完全自由自在的,它需要规则来指导。规则的使用必须在一定的环境中,环境是规则存在的必备条件。

总的来说,维特根斯坦认为,理解离不开特定的语境,离不开人们所处的“游戏”和“生活形式”。如果人们要深入理解意义,就必须参与其中,参与到“游戏”中,熟悉其规则,只有这样才能更好地理解其意义。

维特根斯坦后期提出的“语言游戏说”“生活形式”和“意义即使用”等概念和论断,是从现实、使用角度来探讨语言(胡雯2017:25)。正是由于他对现实的理解和对环境的重视较前期有所加深,在后期形成的语境观才更加鲜活。他不仅突破语句层面的限制,也打破语言本体的牢笼,走向三维的立体世界。

3 韩礼德的语境观

韩礼德是英国伦敦学派的接班人,也是系统功能语言学的创始人和代表性人物。他运用自己创立的语法理论模型和框架分析、解释纷繁复杂的语言现象,意在理清语言和社会的关系。韩礼德认为,语言符号和它代表的意义不可分,研究语言的目标就是要揭示意义产生的社会根源。在韩礼德看来,语言的根本属性在于其社会性,所以他提倡从社会学立场出发探讨语言在建构和维系社会关系结构过程中的核心作用(严世清2002:7)。他本人的语言学理论以及与之相关的批评话语分析理论等也都以语言的社会属性为研究指南。

3.1 思想渊源

西方语言学界对语境问题的研究发端于英国人类学家马林诺夫斯基(B.Malinowsky)。1923年,他首次提出“语境”思想,开创出一个西方现代语言学研究的新领域,并引申塑造了语境的意义。马林诺夫斯基认为话语的意义并不来自于构成话语的词的意义,而是来自于话语与其所在情景之间的关系。话语常常与情景语境紧密地联系在一起,而且情景语境对于理解话语是必不可少的。仅仅依靠语言的内部因素无法描写分析话语的意义。口头话语的意义总是由情景语境决定的(胡壮麟 2007:292)。

伦敦学派创始人弗斯(J.Firth)在马林诺夫斯基的影响下,吸收并提出自己的见解,语境理论才得到实质性的发展。弗斯首次比较完善地阐述了说话人、语言形式和语言环境等因素之间的关系,开创语言学研究中的“语境学说”(theory of context of situation)(同上:160)。 弗斯扩展情景语境的定义,将整个话语的文化背景和参与者的个人历史都纳入其中。弗斯的语境理论解释了为什么一定的话语在一定的场合出现,这样也就把“使用”等同于“意义”,与维特根斯坦的“意义即使用”的观点极为相似。

3.2 韩礼德的语境观

韩礼德继承马林诺夫斯基和弗斯重视语境问题的传统,进一步发展伦敦语言学派的语言功能理论,创立系统功能语法。作为弗斯的学生,韩礼德在语境思想上更多地继承弗斯的语境学说,注重语境的社会性和功能性,但他放弃了弗斯对语言意义的关注,转而关注语言的形式。

在继承和发展前人的理论基础上,从20世纪60年代中期开始,韩礼德将研究重点转移到语境变量的分类以及这些变量与语义结构之间的关系上。他认为语言学家的任务之一就是把情景语境类型化,把情景语境中的种种因素抽象化,归纳出为数很少的、独立于具体语境又为所有语境共有的变量,并研究这些变量支配语义结构选择和使用的方式。在吸收社会语言学家拉波夫(W.Labov)从城市方言学发展而来的变异理论之后,他提出“语域”这个概念。方言是语言使用者的特性,不同于方言,语域是语言使用的特性。韩礼德将语域定义为“通常与情景语境相联系的某一文化成员的意义资源配置,是一种已存社会语境中的意义潜势”(Halliday 2001:111)。 语域的使用,如书面的或口语的,正式的或非正式的,技术的或非技术的等,取决于说话人当时从事的工作,或者说当时他所处的语境。语域理论揭示出影响语言使用变化的一般原则。

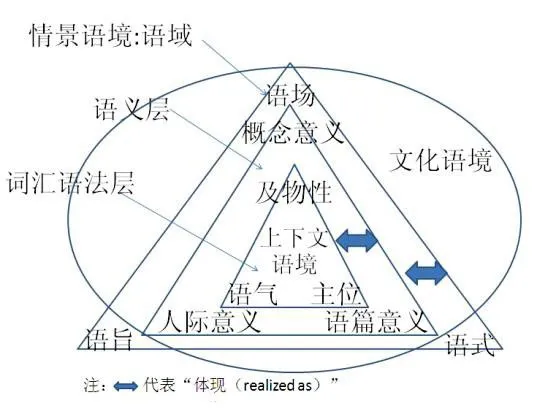

韩礼德将语境分为上下文语境、情景语境和文化语境。上下文语境对应于语言表达形式,情景语境对应于语域,文化语境对应于语篇体裁。根据语域理论,情景语境包含语场(field)、语旨(tenor)和语式(mode)3个变量。语场指语言使用时要表达的话题内容和活动,即话语参与者正在从事的一切活动。语旨是语言使用者的社会角色、相互关系及交际意图。语式指进行交际所采用的渠道、语篇的符号构成和修辞方式(同上:33)。韩礼德认为这3个变量至关重要,它们分别影响和制约语言的意义,即语言元功能的3方面意义,分别是概念意义、人际意义和语篇意义。这3种意义同时又在词汇语法层与语言的3种结构一一对应,影响说话者对及物性系统、语气和情态系统和主位、信息系统的选择。3个层次由内至外,互相影响制约,形成一个统一的整体,如图1所示。

图1 语境模型

从语境模型可以看出,正如词汇语法层是对语义层的体现一样,语义层是语言内部系统对语境,即语言外部系统的体现。文化语境是情景语境的抽象系统,情景语境是文化语境的具体实例。语言的选择要依赖语境,相应的,语境也会影响语篇的语言特点。韩礼德将语境分为3个变量,实际上是在语境、语篇和语义3者之间建立一种对应关系。因此,了解其中之一,就能预测另外一方。

韩礼德的语境理论向我们揭示社会文化语境与语言之间相互作用的机制。他认为语言是一种“行为潜势”(behavioral potential),这种潜势为我们使用语言提供无数的可能性,意义就在对不同的可能性的选择中产生。但是这种选择不是任意的,它要受到文化语境和情景语境的制约。因此,韩礼德十分重视语言的文化语境和语义表达之间的关系,强调文化语境对语言的支配和影响(徐杰 2011:141)。

韩礼德以社会环境下的语言形式为出发点,以语词乃至语篇的“语域”为切入点,在研究中重视相同“语域”条件下语言系统共性的语言形式和不同“语域”条件下语言形式的功能差异。因此韩礼德对语言形式的标记性更为重视,他正是从语言的形式层面来研究语言和关注语境问题的。

4 联系和区别

作为各自领域的大家,维特根斯坦和韩礼德对语境都提出自己的看法。他们的观点既有联系,又有区别。联系体现在:第一,维特根斯坦和韩礼德都充分认识到语境对意义理解的重要性。维特根斯坦提倡关注日常生活中语言的具体使用情况,韩礼德也将语言看作一种社会行为,意在揭示意义产生的社会根源。第二,维特根斯坦的语境思想引发哲学界的语言转向,使语言研究取代认识论成为哲学研究的中心课题,将语言提升为哲学研究的基本问题。维特根斯坦的语境论对语言学的影响主要表现为从人工语言到日常语言的过渡,为后来日常语言学派的发展奠定基础。他的语言思想为韩礼德的语境观及语言研究提供哲学依据。第三,二者的语言观都受到现代语言学之父索绪尔的语言观的影响。尽管在现有的文献中没有证据表明维特根斯坦曾明确表示受到索绪尔的影响,但后者的结构主义思想却经常体现在后期维特根斯坦的著作中(刘辉2009:23)。而韩礼德则明确承认他继承了索绪尔的语言观(Halliday 2001)。

至于二者的区别,则主要体现在二者的研究目的上。维特根斯坦把语言作为研究工具来探讨语言之外的人及人的世界,以及哲学的根本命题——意义问题。他认为哲学不是一种学说或理论,而是一种活动;哲学的目的是对思想的逻辑澄清,即对这些不加以澄清就模糊的思想给出明确的界限。维特根斯坦通过建立自己的语境论,为哲学界研究意义问题提供新的方向。韩礼德则希望通过分析各种语言变体,揭示人们如何在现实生活中通过使用话语来实现自己的交际目的,因而他提出的语域理论重视分析不同的语言形式。韩礼德创立的功能语法研究的目的不是世界,而是人的世界和人本身。

此外,维特根斯坦和韩礼德提出的语境观对其它相关学科,尤其是语用学和社会语言学的影响十分深远。

4.1 语用学

维特根斯坦的研究标志着语言哲学从语义层面向语用层面的过渡(霍永寿2012:56)。他的哲学思想对日常语言学派有着不可忽视的影响。尽管从赖尔(G.Ryle)和奥斯汀(J.Austin)等日常语言学派的主要代表人物的著作中很难找到后期维特根斯坦思想的痕迹,但维特根斯坦对语言用法的强调、对语言游戏的分析、对语言意向的考察,都对日常语言哲学的发展产生潜移默化的作用(江怡2009:162)。继维特根斯坦之后,日常语言学派的哲学家们都以不同的方式提出“语词的意义在于语词的使用”这一基本观点,奠定语用学的理论基础,形成哲学从纯粹的逻辑学向语言学,进而向语用学的转向。语用学关注意义与语言使用的具体语境的关系,对意义的解读更多地取决于语境,意义会随着语境的变化而发生变化。

当代语用学的研究已超出指示语、言语行为和会话含义等传统议题,日渐体现出对语言使用研究的语用综观论(冉永平2005:403)。不管研究议题如何变化,语境对于意义研究的基础性地位始终未变。更重要的是,随着当代语用学、认知科学和文学等其他学科的相互渗透、交叉,形成多议题、多视角、多学科融汇的研究格局,语言的使用主体——人的地位不断提高,在世界、语言和人3者之间建立一个相通的现实基础,使得我们对意义的探索更具有现实意义。

4.2 社会语言学

胡壮麟(2008)认为,系统功能语言学和社会语言学从学科发展来看基本是同步的。这两门学科具有共享的特征:确认语言与社会文化的关系。胡壮麟通过梳理系统功能语言学的发展脉络,认为它具有社会语言学的思想渊源。笔者认为,社会语言学的形成和发展除受到美国语言学家博厄斯(F.Boas)和萨丕尔(E.Sapir)的人类学派的影响外,其实在很大程度上要得益于伦敦功能学派的促进作用。作为一门应用型边缘学科,社会语言学从理论的借鉴到方法的选用方面,都与系统功能语言学分不开。社会语言学家将韩礼德的功能语法和语域理论作为分析工具,关注语言形式的标记语和功能,揭示语言、语言使用者和社会的关系。二者相互促进、共同发展。

韩礼德十分推崇社会语言学家拉波夫的语言变异理论,尤其对他把语言的社会性引入语言学研究的做法给予高度评价。但是拉波夫的社会语言学并没有构建语境或社会关系模型,也没有对社会进行深入探讨,而系统功能语言学则较好地发展关于语言使用者及语言使用的理论模型,提出语域理论,为研究语言和社会的关系提供分析的工具,促进社会语言学的发展。

在这两门学科互相渗透影响的发展过程中,二者对语境都一样重视。韩礼德和社会语言学家的共同点在于,他们都是研究不同语域条件下语言结构形式的差异和语言的使用与功能的共性的社会与语言形式。

维特根斯坦和韩礼德从不同的视角出发,对语境和意义的关系进行详细深入的阐述。虽然二者处于不同的年代,生活经历也大相径庭,但二者最终形成的语境观却都明确语境对意义生成和理解的影响和制约作用,并对其它相关学科产生深远的影响。

5 结束语

本文从历时的角度梳理维特根斯坦和韩礼德语境观的发展脉络,从中我们可以看出两位大家对语境和意义关系的重视。虽然二者的出发点和研究目的不同,但都不约而同地把语境作为意义产生和解释的重要参照因素。通过上文的比较和梳理,我们发现,尽管维特根斯坦和韩礼德从不同的角度阐述自己的语境思想,二者的语境观存在差异,但他们都重视语境对语言意义的影响,其实质是一样的。他们的哲学和语言思想对其它相关学科,尤其是语用学和社会语言学的发展起到重要的促进作用,也为语言学的研究提供新的思路和方向。