客家为客 若即若离

——培田“田间弈”乡土建造实录

卢 伟

陈 力*

许丽艳

1 接纳与包容:客家为客

隐秘于闽西的培田古村是此次高校师生建造团队远行的目的地。货车满载着预先加工的杉木,经过连夜奔波,驶入培田。田间造屋①是本次培田之行的目的。虽已抵达培田,但无法即刻体验名声在外的培田自然美景与人文名胜。夜色中,田间建造场地近在咫尺却无法见到,建造团队先入为主的田间想象即便不是“风吹麦浪”般的壮观②,也该带点大自然的野趣。然而,培田古村既有的自然与人工二元对立并不见得那么突显。

培田“春耕节”举办的竞赛方案征集是促成此次乡土建造的动因。经过数次村民集会激烈讨论与最终票选,在乡土环境适合度和建造可能性的基础上遴选出“田间弈”方案进行落地建造。培田古村虽然地处闽西山区,但有着开放与包容的精神状态[1]。师生设计与建造团队有幸与培田结缘,获得建造机会后随即展开在地乡土建造的前期准备,这也是基于历年对乡土研究的成果积累。

培田古村作为客家民系的传统聚落,无论是日常习俗,还是传统建筑文化遗产,都被精心地保护着。在客家文化中,“客家”二字很容易从字面上的意思解读出该民系迁徙的历史。客家民系源自中原战乱而南迁的汉民族,在迁徙结束而定居的土地上,由于生存空间的争夺,客家民系以“客”的群体身份为标志,与当地原有的居民隔离,逐渐形成自身封闭但独具特色的客家文化,客家土楼即为其独特的居住文化代表。高校师生团队作为乡土建造者,再次以“客”的身份对培田的风物进行营造,而对于世世代代生活在此的客家村民将会如何看待,并非信心十足。建造团队以“客”的身份置身于培田客家文化圈中,产生的不仅是身份上的差异,而且即将用建造这一包含着技术与文化的人类活动方式与其接触、交往,最后以物质形态的方式呈现在大地景观之中,这个过程中会有怎样的思想与文化的碰撞,建造团队无法预设。

此地而彼时,“客”来培田的时间有先后,先到为“主”,后来为“客”。作为后来者该如何应对这个问题,答案将会投射在“田间弈”乡土建造的过程与结果上。此前,师生团队的期望也蕴含在方案取名之中,“田间弈”中“弈”一字之意即取平衡之意,在“主”“客”双方中找到契合点。此外,面对人造物与大地景致的关系,亦可理解为用在地建造的方式来探讨“田”(大地景致)与“间”(房子、亭阁)的关系“弈”。

2 “田间弈”基本单元的抽象与物化

2.1 物化的抽象

艺术家皮埃尔·塞内(Pierre Sernet)曾发起过名为“ONE”的移动茶室系列③(图1),使用细木棍组成一个抽象的立方体空间,融合进遵循传统的日本茶道,并将其移植到不同的人文与自然景观当中。艺术家想要以这样的方式向世人传达这样的信息:抽象化的立方体放置在不同的环境中,表面上丰富多样的世界本质上是以类似的普世价值为基础,即使是文化背景差异巨大的人们也能够和谐共处。立方体作为“柏拉图体”④中最适合人体庇护场所的种类,将并置于新环境所产生的冲突降低至最小。

2.2 抽象的物化

抽象立方体的多样文化的适应性,需要物化成培田田间的木构框架。“田间弈”的主体为最基本与纯粹的框架结构,底部另用4根缩进的立柱进行力的传递。它将在4天时间内完成异地搭建,其选材、备料、抛光、切割、定位和钻孔都已在百公里外的校园里完成。在极短的时间内,需要依靠师生建造团队和培田当地村民通力协作,在培田的田间乡野实现“田间弈”的落地生根。能够短时间内异地搭建是基于“田间弈”原型的简明清晰和预制装配的便利性,并呈现出普适性建筑的特点。

作为有影响力的建筑起源学说,法国长老洛吉埃(Marc-Antoine Laugier)的原始棚屋勾画了建筑初始到无法再删减的状态——“承重的立柱、横梁”以及“表现斜屋顶的山花”[2]。原始棚屋(框架+山花)也可以说是“田间弈”的基本原型,是提供“庇护所”的最基本物质条件。快速建造的要求和不大的规模使得“田间弈”回归到人类原初的建造[3],用最基本的结构来表达和最直接的环境关系来回应原有的聚落背景、技术移植等基本问题。

图1 “ONE”移动茶室系列(引自http://worldteagathering.com/pierre-sernet/)

图2 培田古村基本格局及“田间弈”位置(卓子摄)

建造团队所搭建亭的木框架结构尺度及节点参照以下做法⑤[4]:四柱落地的基本单元框架,通过螺栓连接正交的梁和组合柱⑥。并且在尺度上作了限定,建造空间尺度在2.4m×2.4m×2.4m~2.8m×2.8m×2.8m之间,约束在成年人建造尺度极限的范围内,以适应不借助大型专业施工设备而只依靠人工搭建的施工方式。

本次“田间弈”的乡土建造,虽然在木料的取材上尊重了当地惯用杉木的事实,但是在材料加工模式、梁柱组合逻辑、节点螺栓连接和建造尺度上与培田传统木作建筑相比较,是一个新的系统,产生了一定的疏离感。对于带着“客”的标签的师生建造团队而言,并非有意而为之。

3 “若离”的大地景观:场所与场地的选择

无论是选择建造场所,还是处理“田间弈”与场地关系,“离”是其操作的关键词。

3.1 场所的距离

培田古村是一个典型的客家乡土社会,在未开发之前已是一个自成系统、自给自足、相对隔绝的世界。“客”来客家村落,应本着先来后到、尊重本土文化、不做画蛇添足的事情,以表达敬意。

千百年来,培田先民对场所与环境有着自己的理解并精心布局和营造。其基本格局为背于山、面朝溪,由北向南为自然山丘、人工营造的聚落、半自然农田、自然溪流与山脉。村落格局呈现出泾渭分明的特征。受制于山地和溪流不利于营造的自然条件,半自然状态的农田相对于高密度的培田聚落而言,亦可以视作“留白”的部分,而“留白”并不是留给后人填充,而是点缀这处留白,最大程度上保持原有半自然景致,还不影响正常的农业生产。基于这些考虑,带有人工性和物质性的“田间弈”介于“留白”之中(图2),既保持应有的地理距离,又不脱离客家传统聚落环境,在人工与自然之间找到平衡。

3.2 场地的脱离

“田间弈”的框架主体以脱离大地的姿态呈现于农田之上(图3)。田中油菜花的种植已经在先,如何不被油菜花所湮没成为建筑形态考量的主要原因。其次是基于对农田生态环境破坏最小的原则[5],对土地保有敬畏之心。首层结合攀爬功能设计成撑脚,尽量减少占用农田的面积。最后,框架主体从场地分离出去以避免底部水平维护面受到各种力量的挑战[4],尤其是处在时常开闸进水的农田。

对农业生态环境干预最小化是“田间弈”设计与建造的核心考虑因素。基座作为森佩尔(Gottfried Semper)所认为的“建筑四要素”之一,在这块特定的场地上与建筑主体框架分离,适当埋深以做到视觉上的消隐,从斜撑还能找出“基座”的线索。通过4根缩进的立柱,形成撑脚⑦[6],维持着荷载传递给基座,锚固于广袤农田。在鸟瞰的视角上(图4),“田间弈”如同大头针一般钉入大地,即便是拔除也不会留下太多痕迹。

因此,形态上从亭演变到了亭阁。基本的框架单元在功能上形成了亭的格局。基于场地的回应,需要做出脱离大地和四周悬挑的设计处理,向高度上发展,从1层变成了2层,有了登高的需求,便由亭演化成了亭阁。力的传递路径从框架的4根立柱收缩到了2层平台九宫格梁的4个交点上,并向下传递,使得空间与结构有了新的发展。撑脚继而在农田中埋深并放大基础,保证了结构稳定性。同时对材料的数量进行了删减,框架的组合柱由原有的4根单柱减少至2根,在保证结构安全性的同时减少二层材料的自重。

4 “若即”在乡土建造中的呈现

建造团队作为“客”者所带来的“田间弈”能否瓦解技术移植所带来的陌生感,成为培田村民所熟悉的事物,这要从合力建造发端。

从建造层面研究,“田间弈”是在基本单元框架基础上进行的发展。首先,在层数上由单层发展为2层;其次,对着地层进行平面收缩形成撑脚。在施工高度和重心稳定性上增加了建造难度。建造步骤由基础地梁开始到顶端的“山花”结束。虽然“田间弈”从基本单元框架发展而来,但田间建造并非易事。

4.1 建造作为一项田间实验

图3 “田间弈”的“若离”姿态(作者摄)

图4 “田间弈”的鸟瞰视角(卓子摄)

“田间弈”的建造难度主要来自于“浮”与“隐”的诉求。农田泥土表层松软的土质可能会使地基沉降不均,加上上端亭阁重心偏高,极有可能导致重心偏移以致亭阁倾覆。建造团队对于能否搭建成功并没有十足的信心,事先准备了钢索,预备了在4个端角增加斜拉以增强稳定性的妥协方案。建造伴随着各种问题的现场处理,整个建造过程亦是实验。建造首日完成撑脚和平台的搭建,建造者用自身身体重量去感受结构的稳定性,已经超乎了先前的预想。乃至项目完工,每位建造者逐一登临亭阁,荷载达到8名成年人重量,且集中一侧而坐,并未出现倾斜的状况,更加超出了建造团队的预计,这归功于撑脚在基础中的适当放大和地基的得当处理。

预制化的木构亭阁竖立于作物繁茂生长的农田之上,人工与自然的二元界限已在消逝。建造者的体验在于建造过程中的信心陡增,恰如这撑脚和平台的稳固与牢靠。

4.2 合力建造,介入乡土社会

在地建造的开展需要当地村民人力和技术上的支持(图5),尤其是对于缺乏田间劳作经验的大学生“客”们。培田客家村里的工匠师傅们踊跃地加入了建造团队,并迅速地进入角色,将自己视作“田间弈”的主人。

田间建造实验并非是不经过思考的蛮干硬上,培田当地工匠师傅的田间地头劳作经验给予了强大的技术支持,保证了项目开展的进度。培田古村的村民依然保持着聘请工匠,甚至是亲手修造老屋的传统,泥瓦工、木工皆来自村民当中,田间农活与屋宇修建之间不存在巨大的鸿沟,皆视作体力劳作的一部分。建造团队带来的电钻、夹具与传统的锄头、墨斗等工具共同面对农田半自然化的建造环境,发挥各自所长。吴载春师傅主施木工部分,确保了建造进度。吴春梅师傅对于基础埋深的准确判断,消解了“浮”与“隐”的技术问题,地梁之下的砖基础使用三合土黏合,依靠木料本身的自重稳固地钉入农田,从而避免了使用会对农田土壤产生生态污染的混凝土。

高校设计专业人才的培养往往会闭门造车,培养“纸上”设计师,无法接触到社会的复杂性,而专业的实践性特点,则要求服务于社会,利用社会人力、物力资源,营造出美好的人居环境。在乡土建造中通过“做”来学习,即learning by doing,这其中包含着包豪斯教育的精神⑧。培田的乡土建造回归到田间地头,与村民结下深厚的友谊,为“田间弈”的建造提供诸多帮助,回到乡土建造的动机本源。

图5 合力建造(5-1 陈伟祥摄,5-2 作者摄)

图6 景致的照应(朱启雁摄)

4.3 融入日常生活

在短暂的4天建造时间里,随着“田间弈”的架构雏形逐渐呈现,围观的培田村民越来越多,从好奇到关注,乃至提出建议、进入建造现场协助搭建。“田间弈”的建造,不再只是培田工匠的事情。田间合力建造的进行,通过村民之间的互相传播,已经成为培田这段时期的一个事件,“田间弈”的建造或多或少融入了培田客家村民们的日常生活。

4.4 “精确”与“野趣”

乡土营造与城市建设不同,后者着重于施工的精度和最终建造的完成度所呈现出的品质,而乡土环境容纳这种“精度”有限,过于精度的建造反而会在大环境中显得格格不入,因此需要在二者之间找到平衡。摇摆于预制装配的“确定”与田间户外作业的“不确定”之间,“田间弈”的建造力图在“写实”与“写意”中寻找平衡点。在面对传统环境的价值取向上,其设计的形式语言通常会陷入以下2个极端:一是夸大且沉迷于当代技术的表现与表达上;二是着力强调作品的原发性,始终流连在工业化以前,主要以手工劳作为主的怀旧情绪当中[7]。

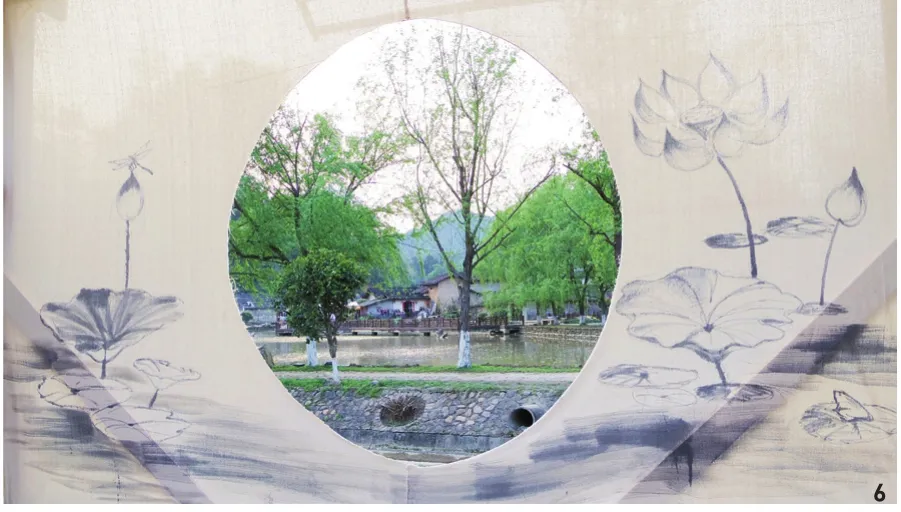

培田古村当地原产的木料是杉木,但杉树原木无法直接使用在快速建造体系当中,其材料加工耗时甚至大于建造时间,因此经过加工的型材成为首选,此外金属连接件在五金市场中也唾手可得。借助于工业化的建材体系保障了预制建造的高效和施工精准度,同时这种精准度亦是相对的,根据特定的建造环境而有所差别。恶劣的天气条件,泥泞的施工现场,相对简单的施工工具,这些因素带来“田间弈”建造的误差(在可接受的范围内)是无法避免的。手工操作的划痕、泥土的印迹亦是随性、质朴的野趣。此外,原色亚麻布裁剪成立面围护,开了圆洞形成“月洞窗”,并绘有“梅”“荷”“竹”等代表传统文化的植物,除了应景外也存留了手工操作的印迹。“精确”与“野趣”共筑一物,在一定程度上消磨了“精确”带来的陌生感,建造出一座属于培田的新景(图6)。

5 瞬时与持久

5.1 瞬时:时间与空间的角力

相对于培田传统聚落千百年的历史积淀,“田间弈”充当的只是匆匆过客。其本身的临时属性(设计和建造时间短、使用寿命不长、维护资金有限)和临时感的呈现使得“田间弈”以一种不得拖泥带水的方式呈现基本空间单元与结构,并成为连接自然、半自然场所及人工的物质媒介。“田间弈”在极短的时间内从无到有,积极介入到历史感的场所中去,瞬时性的“田间弈”与历史性的培田传统聚落共处一处,成为历史轨迹中的一个片段,当下培田村民日常生活状态的一段记忆,时间与空间重叠。瞬时之于永恒,多样空间上的“若即”愈发突显时间上的“若离”。

“田间弈”恰如大头钉,在凋零和衰败之后便可拔离这片土地,而不留下过多的人工痕迹。农田会被重新耕犁和抹平,新生的农作物终将这块“秃斑”覆盖。拆解下来的杉木构建可循环利用,最终消逝回归到自然,力求对环境的影响降到最小。时间将会让位于所选定的空间。

5.2 持续性:后续的反馈

“田间弈”的快速落成并不意味着构筑物、建造事件与建造者、乡村社会关系的终结,相关后续正在持续发生。村子里的孩童将其视为探险空间,吴春梅师傅引以为豪地邀请好友共享劳动成果。这也正是建造团队所希望看到的,“田间弈”成为一处敞开胸襟、功能适应性多样的场所,回应了真实的生活诉求。

项目落成不久恰逢清明时节,培田客家村民借着此地此物举办了春耕仪式,“田间弈”作为新的布景参与了这项传统节庆。春耕仪式传递着一个朴素的道理:遵循着自然界的规则,生命从新生到繁盛,再到可预见性的衰颓,此时此地又开始了新的轮回。在这片古老的土地上,“田间弈”同样作为新的生命体,融入这片土地,并已然勃发。

6 结语

“田间弈”在培田古村的建造不仅是向着乡土与地域文化学习,同时也是建造方式的移植,恰如历史上“客家”移民将中原先进技术移植到南方的过程。现实中不同乡村的经济水平,村民对外界信息的接收程度以及存有的传统建筑资源也有所不同。面对已经被保护和修缮得十分完善的培田古村,高校师生乡土建造团队以“田间弈”作为实践的起点,面对特定场地和可凭借的资源,借助村民的乡土建造智慧,以达到技术与思想对撞融合之目的。从建造的过程和结果当中去解答建造团队的困惑,印证预先的设想和修正过于保守的设定,乃至建造过程与结果最终走入培田村民的日常生活中去。客家为客,若即若离,期望培田“田间弈”的建造实践能够以点及面,在类似的环境和条件下具有借鉴意义。

“田间弈”乡土建造的完成并不意味着研究与教学的结束。师生团队重视村民们使用后的反馈意见,采纳其建议,知村民之所需,优化和改善乡土营造的方法和目标。并且参与乡土教学的学生群体还应扩展受众面,进一步考虑将培田作为推动乡土教育的基地,开展乡土建设的“试验田”,采取联合设计教学的方式[8],有二期、三期的后续,使得乡土研究与教学得以延续,期待再次开花结果。

注释:

① 建造地点:福建省龙岩市连城县宣和乡培田古村;占地面积:1m2;使用面积:1m2;高度:4.5m。

② 在2015年米兰世博会中国馆的设计中,设计方Studio Link-Arc对世博主题的诠释:营造出希望的田野上“麦浪”般的大地景观,“浸”入一望无垠的“麦田”。

③ 一项世界范围的艺术活动,由多名艺术家各自创作,目的是用艺术的方式探究当代与传统的关系。

④ 正多面体。

⑤ 2004—2005年南京大学建筑研究所(GSA)建构设计教学内容,基于材料与尺度可操作性的考虑,进行木构专门化训练,达到局部模拟实际建造或“准”建造的标准。在培田“田间弈”的建造中参照了单元基本尺度和构造节点,将室外工程常用的防腐木替换成更易获取的本地杉木,相较于材料的价格和重量,耐久性并非本次项目首要考虑因素。

⑥ “田间弈”所用木料(杉木)清单如下表所示。

木料(杉木)清单木料规格 数量 杆件主要功用90mm×90mm×4 000mm 26 大木作(柱)40mm×120mm×4 000mm 2 大木作(梁)40mm×100mm×4 000mm 24 大木作(梁)40mm×60mm×4 000mm 2 大木作(檩)、小木作30mm×40mm×4 000mm 12 小木作

⑦ 作为基础设计的方式:撑脚与基座。相比较而言,撑脚能够实现“田间弈”与场地的脱离。

⑧ 包豪斯学校的创立者沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)抱有这样一个理想:建立一所崭新的建筑与设计学校(包豪斯学校),发扬手工艺传统训练,通过动手操作来学习,倡导艺术家、建筑师与工匠的合作。