黄浦江中心段滨江公共绿地休憩设施评价与优化策略

廖嘉元

汤晓敏*

伴随着上海市黄浦江两岸综合开发计划的实施,“让绿色重返浦江,让市民回归自然”成为黄浦江两岸由传统工业型转换为现代服务型功能重塑的目标。外滩综合改造、世博公园、徐汇滨江、南园公园等开放空间相继建成开放,通过生活、工作、休闲、旅游等多元化的融合,激发了滨水区的活力,也为滨江绿地带来更多的人气,而公共绿地中的休憩设施是决定游人体验的重要因素[1]。本文所定义的休憩设施是指公共绿地中具备让游客就座、休息、交谈、观景等功能的设施,包括座椅、坐凳、亭廊等设施,也包括树池、台阶、花坛等同样具备上述功能的辅助性设施[2]。

为进一步提升滨江公共绿地休憩设施的品质与游憩满意度,从规模、布局、形态、游客满意度等方面对黄浦江中心段11处滨江公共绿地的休憩设施进行调查,基于设施与空间环境的协调性、设施的功能性与艺术文化性3个层面[3],运用层次分析法构建滨江公共绿地休憩设施评价体系,对黄浦江中心段滨江公共绿地休憩设施的综合质量进行评价研究,并对其存在的问题提出了优化策略,以期对滨江公共绿地休憩设施的规划设计及公园设计规范的完善提供有益的借鉴。

目前,关于休憩设施的研究主要集中于以设施为主视角的规划设计研究和以使用者为视角的人性化设计研究2个方向[4]。总体而言,对于设施的规划设计研究还尚未成熟,一方面从研究方法来看,多以访谈、问卷等形式对休憩设施进行定性描述,缺乏科学的评价指标和系统的评价体系,具有较强的主观性;另一方面从研究结果来看,由于缺乏合理的调研和分析方法以及数据的支持,使得研究结论大都泛泛而谈,结论的相似性也比较高,真正能够对休憩设施的规划设计起到帮助的寥寥无几[5-7]。本研究尝试构建休憩设施质量评价体系,并选取黄浦江中心段的滨江公共绿地作为研究范畴,以更科学和严谨的方式,对绿地内的休憩设施进行评价,并在评价结果的基础上提出优化建议,为城市绿地设施的更新与建设提供一定的支持。

1 评价对象与内容

1.1 评价对象

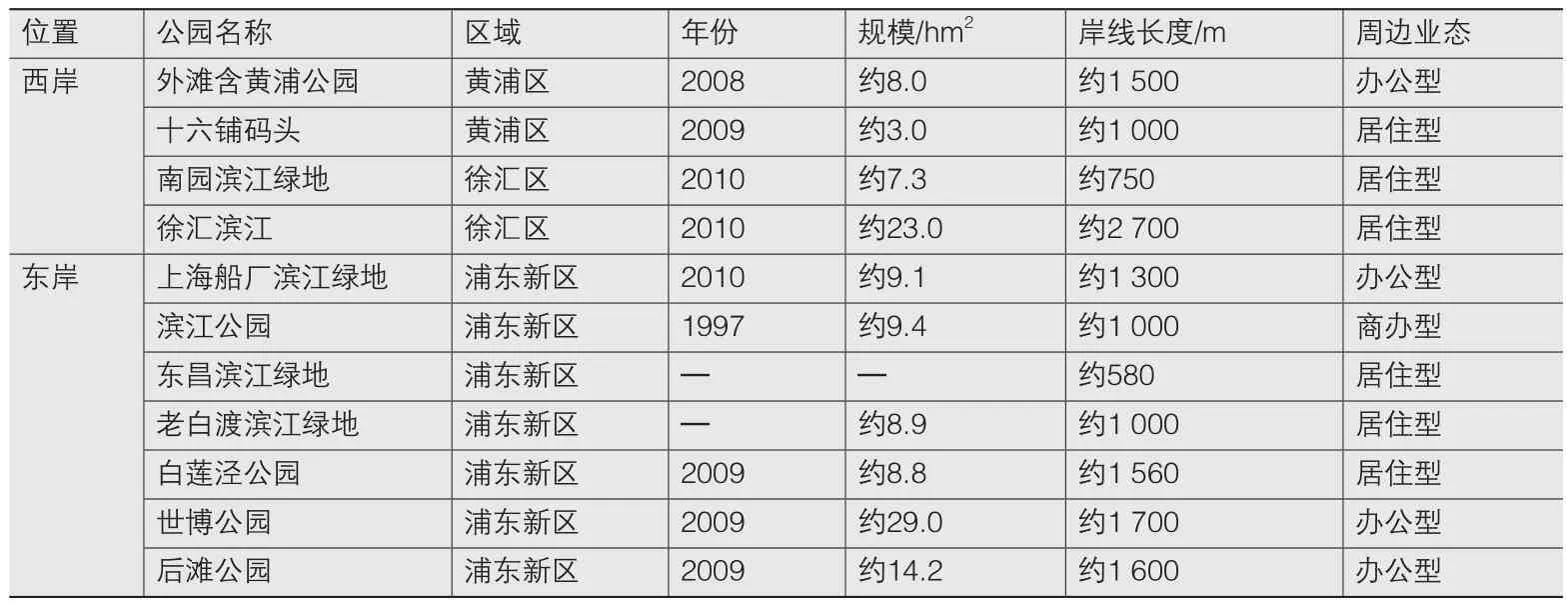

本文所指的黄浦江中心段是黄浦江两岸综合开发规划控制范围的中心段,北起杨浦大桥、南至龙耀路隧道[8]。本次调研和评价的绿地包括中心段范围内的11处已建成的滨江公共绿地(表1)。

1.2 评价的内容与层次

休憩设施作为景观设施中的一类,具有功能价值取向、艺术价值取向、社会文化价值取向、生态环保价值取向等多方面价值取向。基于前人相关研究的成果以及休憩设施在滨江公共绿地内的独特属性,把影响休憩设施质量的评价指标归纳为3个层面,即休憩设施与空间环境协调性层面、休憩设施的功能性层面、休憩设施的艺术性与文化性层面[9-11]。

2 评价方法与体系构建

2.1 评价方法确立

景观设施的评价需要兼具客观性和主观认知性,具有多属性、多目标的特征,是一个复杂的问题,评价过程中确定各评价因素在评价体系中的权重也是关键问题之一,目前尚未形成一套科学的、系统的评价体系,为此本文采用层次分析法建立休憩设施质量的评价模型,并以此对黄浦江中心段11处已建成的滨江公共绿地进行质量等级的评价。

2.2 评价模型的构建

运用层次分析法对3个准则层,16个方案层指标进行权重计算,最终得到评价模型(表2)。

2.3 评价等级的确定

根据设施质量评价的依据以及李克特量表的运用,将评价因子分值由高到低划分为5个等级:分别为Ⅰ级(优)、Ⅱ级(良)、Ⅲ级(中)、Ⅳ级(差)和Ⅴ级(极差)(表3)。

通过上述16个单因子评价等级以及评分标准的制定,可对黄浦江沿岸公共绿地内的休憩设施进行综合质量的评分,将休憩设施综合质量按以下等级进行划分(表4)。

2.4 综合质量评价模型

根据上文中所建立的层次结构评价模型以及指标权重的确定,并基于多因子指数分析法,将黄浦江中心段沿岸公共绿地休憩设施综合质量指数设为Y,影响综合质量指数Y的各项因子得分设为Xi,则对于单个公共绿地而言,单因子质量评价符合以下计算公式:

表1 黄浦江中心段沿岸公共绿地一览

表2 休憩设施综合质量权重

表3 休憩设施质量因子评分标准

表4 休憩设施综合质量等级划分标准

式中,n代表所发放休憩设施质量调查问卷中有效问卷的个数。

而单个公共绿地内休憩设施综合质量为Y,在确定指标权重的基础上,可定义其计算公式为:

其中,Wi表示各个评价因子相对应的权重值。

3 黄浦江中心段滨江公共绿地休憩设施质量分析

3.1 指标值获取

以建立的质量评价模型为基础,事先设计好质量评价调查问卷,再到绿地现场,随机向绿地中的游客发放问卷,并对每项指标进行适当解释,以期问卷结果能真实反映游客的想法。考虑到时间成本、人力、经费等的限制,对中心段的11处滨江公共绿地每处发放30份左右问卷,共计350份左右的问卷,确保每份问卷的每项指标值真实有效,并结合游客满意度调查、访谈等形式,了解游客对于各个绿地休憩设施的看法和建议。

通过上文中建立的评价体系以及质量等级计算公式,对黄浦江中心段11处滨江公共绿地进行休憩设施质量的评价,并根据评价结果从因子层、准则层和绿地设施综合质量3个角度进行分析。

3.2 因子层质量分析

图1展示了16项单因子在各个绿地内的得分情况。从图1折线图的分布情况来看,各项指标的得分分布基本处于2~4之间,即质量等级处于IV级(差)和V级(中)之间。16个因子中处于Ⅳ级(差)的因子数最多,共有9项占比56.25%,包括A2、B5、B6、B7、B8、C1、C2、C4、C5,其次是处于Ⅲ级(中)的因子,共有6项占比37.5%,包括A1、A3、B1、B2、B4、C3,处于Ⅱ级(良)的有1项,即B3(休憩设施安全性),没有因子的平均得分处于Ⅰ级(优)和Ⅴ级(极差)。图2则为各方案层指标的平均得分情况。结合单因子质量的评价结果以及现场调研的实际情况来看,滨江公共绿地的休憩设施主要存在以下问题:1)设施数量整体偏少;2)设施舒适度普遍较差;3)设施风格的识别度很低;4)设施缺乏地域特色。

图1 单因子得分情况折线图

图2 各方案层指标平均得分柱状图

3.3 准则层质量分析

从各准则层的得分情况来看滨江地区休憩设施存在的问题。3个准则层的因子平均得分分别为3.1、3.0和2.8,其中C层(设施艺术性与文化性)得分最低,表明滨江地区的休憩设施在该层面还具有较大的提升空间,同时缺乏设施风格的识别度以及地域特色是该层的最大问题。而对于B层(设施的功能性)而言,虽然整体上平均得分略高于C层因子,但8项因子之间的得分具有较大浮动。其中B2、B3、B4得分略高于其他5项因子,表明设施在安全性、可达性、耐久性方面表现良好,基本能够满足一般的休憩需求;而B1、B5、B6、B7、B8的得分则要明显低于上述3项因子,表明设施还未能提供较好的休憩体验,具体表现在设施舒适度、观景性差,林荫率不足等方面。对于A层(休息设施与空间环境的协调性)而言,因子的平均得分略高于其他2个准则层,表明滨江地区的设施基本能与周边环境相契合,但要注意设施布局与空间功能之间的耦合度。

3.4 休憩设施综合质量分析

依据公式(1)(2)可计算出11个绿地的休憩设施综合质量,按照质量等级划分标准可将绿地的设施质量划分为5个等级:Ⅰ级说明绿地内设施不仅能满足基本的休憩需求,并且能带来很好的休憩体验;Ⅱ级代表设施基本满足一般的休憩需求,同时能带来较好的休憩体验;Ⅲ级代表设施能满足一般的休憩需求,但休憩体验一般;Ⅳ级反映出设施偶尔不能满足休憩需求(如数量不足、可达性差等),休憩体验也较差;Ⅴ级代表绿地内设施很难满足一般的休憩需求,休憩体验也极差。

图3显示了11个滨江公共绿地的休憩设施综合质量得分情况,11个绿地的得分基本在2.5~4.0之间,其中3个绿地的得分处于Ⅳ级(差),分别为南园滨江、东昌绿地以及世博片区;另外8处绿地的综合质量得分处于Ⅲ级(中),占比72.7%。11个绿地休憩设施的综合质量平均得分为3.34,同样处于Ⅲ级。从数据结果来看,黄浦江中心段的滨江公共绿地休憩设施综合质量普遍处于中等偏下的水平,并且11个绿地之间的区分度较小。11个绿地中徐汇滨江、外滩和世博公园的得分位列前3,结合各个绿地的单因子得分情况来看,它们基本能满足游客日常的休憩需求,并且设施与环境的协调性也相对较好,只是在设施的艺术性和文化传达方面有提升空间;其次,船厂绿地、白莲泾绿地、老白渡码头和滨江公园作为综合质量得分的第二梯队,它们也基本能满足游客的一般休憩需求,但是在设施的舒适度、林荫率、与空间环境的协调感方面还存在明显的提升空间,同时设施艺术性与文化性的缺失也是共性;东昌绿地、南园滨江绿地和世博片区作为综合质量的第三梯队,除了上述共性问题以外,还存在设施数量偏少、可达性差等影响设施正常使用的问题。

4 滨江公共绿地休憩设施优化策略

结合上文中设施质量的评价结果,以及对滨江地区休憩设施问题的总结,从3个层面对休憩设施提出优化建议。

4.1 空间协调性优化建议

1)增加休憩空间的领域感。

休憩设施能否带来好的休憩体验主要取决于两方面因素,一方面在于休憩设施本身,包括设施的尺度、材质、形式等因素;另一方面体现在休憩空间的营造层面,其中休憩空间的领域感是影响休憩环境好坏的重要因素。结合对滨江地区休憩空间的分析,以及相关文献中对空间营造的研究,认为主要可以通过以下几种手段对滨江地区的休憩空间领域感进行提升:(1)运用铺装的变化对场地空间进行有效划分,营造出具有领域感的休憩空间;(2)对场地形状、设施之间的组合布局方式进行改进,使之具有整体感,突出休憩氛围;(3)改进设施本身的形式,突出休憩设施在场地中的作用。

图3 休憩设施综合质量评分折线图

2)增添设施与建筑、铺装风格的统一感。

在判断休憩设施与周边环境协调程度高低的过程中,最直观的影响因素就是设施风格与建筑、铺装风格的统一感。倘若公共环境中各类设施的材质、色彩能够与铺装、建筑形成较为统一的风格,那么基本能确保空间环境的协调感,再加上合理的布局就能形成极具场所感的公共空间。

在所调研的11个绿地中,外滩地区的设施在材质、色彩方面基本能与周边的铺装、建筑形成较为统一的风格,在色彩上基本以灰色作为基调色,与周边较为悠久的历史建筑交相呼应;材质上,浅色花岗岩与深灰色防腐木的搭配基本贯穿在所有类型的休憩设施中,并且与花岗岩铺装也能较好地融合。因此从整体上看,外滩地区的休憩设施给人简洁、舒服的感觉,并且相较于其他几个绿地的设施,识别度更高,更具有外滩地区的特色,这些都得益于协调统一的场地风格。

4.2 功能性优化建议

1)适当增加设施的数量。

通过对黄浦江滨江公共绿地休憩设施数量的研究和分析,认为滨江地区的公共绿地普遍存在设施数量偏少的状况,针对研究和分析结果,认为应当从以下方面对设施数量进行优化提升:(1)绿地休憩设施的总体密度可适当提高,建议总密度不小于20个/hm2,滨水结合带设施密度不小于30个/hm2;(2)适当提高器具型设施在绿地内的比例,尽可能使器具型设施与兼用型设施比例保持在1:1~1:2;(3)提高休憩设施的使用率,对设施的分布进行优化。设施数量以场地功能作为核心,适当提高滨水结合带设施数量的比例,减少中央绿带以及其他闲置空间的设施数量。

2)选择合适的材质。

(1)木质设施尽量选用硬质木材,并且做好防潮、防腐等处理以延长其使用寿命。木质座椅虽然相较于石材坐感更舒适,生态性也更好,但也更需要定时的维护和保养,如果木材选择不当,并未使用适当的保护措施,则很容易出现破败现象;(2)以石材为主的兼用型设施,应对坐面进行一定的处理以提升其坐感;(3)可适当选用塑料或其他高强度、耐磨性强、坐感舒适的合成材料。目前滨江绿地中大部分设施的材质还是以木材和石材为主,是最常见也是最传统的设施材料,2种材质的优劣势也都很明显,木质设施坐感更佳,但耐久性不高,易潮易腐;石材设施耐久性高,但坐感一般,不适合久坐,且造价更高。其实设施的材质也体现了绿地和城市建设的前沿性、科学性,对于滨江地区的设施而言,大可采用耐久性、生态性更好的材料,如一些复合型材料、高分子材料等。

3)增加设施所处环境的林荫率。

休憩设施应当尽量设置在有高大乔木的场地空间,或结合树穴设置休憩设施。针对现状缺乏林荫的休憩场地,宜补植具有林荫效果的高大乔木。

4)提升设施的观景性。

观景性虽然不是衡量休憩设施综合质量的最重要指标,但是对于滨江公共绿地而言,市民游客来到这里最主要的目的还是能够得到亲水、近水、看水以及领略滨江两岸风貌的机会,因此在这个层面上,休憩设施是否能提供较好的观景视野和赏景空间显得更加重要。分析滨江地区休憩设施在观景性方面存在的问题,结合相关文献中景观空间营造的方法,本文认为滨江地区可以从以下几方面对设施的观景性进行优化:(1)明确观景视线和方向,在此基础上对设施的朝向和布局进行优化;(2)增加休憩空间的观景氛围感和领域感,突出设施观景的功能和作用;(3)尽量使设施处在可以“倚靠”的环境中,优化就座舒适度。

4.3 艺术、文化性优化建议

1)提升滨江地区设施风格的识别度。

(1)设施的形式应当具有创新性。如后滩公园中的休憩设施,无论在色彩、材质还是整体形式上都具有较好的创新性,在满足休憩功能的同时,也是公园里的另一道风景。又如东昌绿地中小品式的设施,不管它是否真的符合大众审美,但在形式上还是具有一定的创新性,容易给人留下印象。(2)设施应该具备前沿性和时代感。滨江绿地的品质标志着城市建设的发展水平,高品质的绿地应当具备一定的前沿性和时代感,对于休憩设施而言,同样应该具备这样的特点。具有前沿性和时代感的设施体现在时尚的造型、科学的材质、设施的多功能化等方面。造型上一方面要体现出滨江地区具有流动感的特点,另一方面要保持简洁大方,与一般城市公园的设施有所区别;材质上,以黄浦江滨江地区为例,不局限于木材和石材,可以多采用新型材料,如玻璃钢、塑料等,同时结合老码头工业元素的背景,引入金属材质作为设施的点缀或修饰;另外多功能的设施也是前沿性的体现,如休憩设施结合简单的照明、广播功能,甚至加上wifi、充电等功能。

2)提升设施与建筑风格、场地风格的协调度。

滨江地区的景观设施之所以缺乏识别度和地域特色,很大一方面原因是因为设施风格与周边的建筑场地风格不相协调,从而给人以生硬的感觉,景观设施不能与环境融为一体。以黄浦江滨江公共绿地为例,除了后滩公园和外滩地区的设施与周边建筑、场地风格匹配度较高之外,其余各个绿地的整体协调感都较一般。

如何提高设施与场地风格、建筑风格的协调度,利用场地原有的优势和条件是一个重要的方面。以徐汇滨江为例,徐汇滨江中有一段空间识别度特别高,场地中有原有的铁轨、火车站等元素,在绿地建设中也保留了下来,但从实际调研情况来看,这些元素和现有景观设施之间的协调性不是很好,整体景观给人以杂乱无章的感觉,设施的利用率也很低,导致这一段绿地人流量较低。对比国外一个类似的经典景观案例——美国高线公园,同样是以废旧的铁路作为主要元素,周边也同样是工业厂房的遗存,在对其进行改造的过程中,充分利用了场地和周边元素,在色彩、材质、形式上都能与周边的建筑和氛围相融合,值得我们在今后的设施建设中借鉴。

5 总结与展望

本文以滨江公共绿地内的休憩设施为对象,运用层次分析法建立评价模型,结合实地调研对休憩设施进行评价研究,并在此基础上提出了3个层面共8点优化建议,以期对今后休憩设施以及其他景观设施的研究提供数据支持和参考依据。景观设施的评价是一个复杂且多角度的问题,后续的研究可以从更多学科的角度进行考虑,建立一个更加完善的评价体系,这样才能在理论研究的基础上,使我国的景观设施建设产生质的飞跃。

注:文中图片均由作者绘制。

——以天津市和平区为例