依据ASLA获奖项目的城市雨水景观规划思路分析

于东飞

乔 木

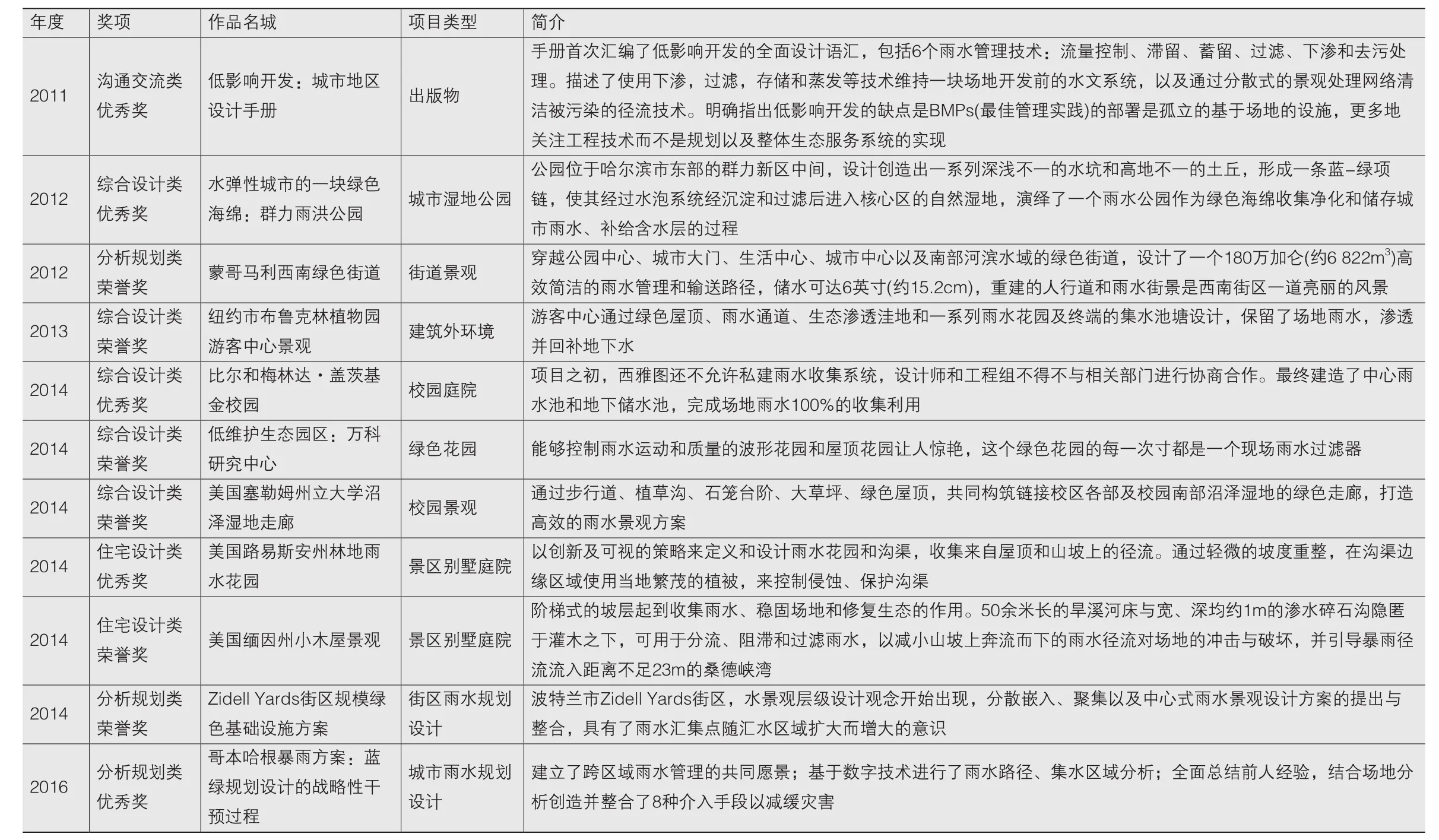

1 ASLA雨水景观项目由局部到整体的演进分析

自2005年“12 000人工厂的生态停车场设计”(12 000 Factory Workers Meet Ecology in the Parking Lot)获奖以来,ASLA(美国风景园林师协会American Society of Landscape Architects的简称)雨水景观获奖项目逐年增多,根据洪泉、唐慧超的统计,2005—2010年的5年间与雨水景观相关的ASLA获奖项目为8项[1]。此后,2011—2016年的6年间增长为26项,其中,主要为解决雨水利用和雨洪问题的11项(表1),完成主要设计目标后兼顾雨水景观的15项。分析可见,城市雨水景观设计经历了由“局部雨水景观设计与分流管理”向 “整体性雨水景观规划”发展的历程,反映出人们对城市雨水生态化管理的认识趋向。

1.1 局部雨水景观设计与分流管理意识

1.1.1 疏导分流类设计案例

第12大道绿色街道(SW 12thAvenue Green Street Project)、西斯基尤绿色大道(NE Siskiyou Green Street)、蒙哥马利绿色街道(SW Montgomery Green Street Connecting the West Hills to the Willamette River)等ASLA雨水景观获奖项目表明,通过景观设计对雨水径流进行疏导分流的做法,已在欧美城市街道景观设计中得到广泛应用。流量测试表明,第12大道这一雨水景观系统,管理了街道740多m2上几乎所有的年径流量,约680多m3,能够有效减少25年一遇暴雨径流量的70%[2],减少了城市暴雨的危害。

波士顿雨水管理项目同时兼顾了景观和实用效果,其设计或借助自然地势,或利用建筑场地建造植物种植池、种植带和景观洼地,截留雨水径流面上一定比例的雨水,减小城市排水管道的压力[3]。这些雨水景观案例的细节把控都已十分到位,很多实际案例甚至给出了详细的设计尺寸和构造做法,并且取得了一定的雨水量化管理评价成果。

1.1.2 滞留回补类设计案例

ASLA雨水景观获奖项目中的滞留回补类案例,常见于营造景色优美的小型庭院或建筑外环境,设计往往建有可汇集雨水的池塘或集水池,不但用于滞留暴雨造成的雨水径流,也用来应对干旱少雨季节或地区的补水灌溉,美国布鲁克林绿洲花园、比尔和梅林达·盖茨基金校园庭院、科罗拉多州DBX农庄设计、加利福尼亚州卡梅尔节水诗意住宅等,都可归属于此类设计。

纽约市布鲁克林植物园游客中心(Brooklyn Botanic Garden Visitors Center),作为城市与自然之间的过渡区域,通过绿色屋顶、雨水通道、生态渗透洼地和特色雨水花园及终端花园池塘组成的系列雨水景观体系,在1.21hm2(3英亩)的场地上形成了一个雨水滞留和渗透回补地下水的生态网络,并最终将场地多余的雨水引导收集在花园池塘中(图1)。这不仅为城市营造了一片惬意的视觉景观,更构筑了一处了解生态设计的绝佳场所[4]。

1.1.3 重现生态循环类设计案例

与12 000人工厂生态停车场一样,2014年的美国塞勒姆州立大学沼泽湿地走廊(Salem State University-Marsh Hall)也是通过雨水景观设计,引导场地多余雨水径流参与到周边河湖、沼泽等自然循环系统的案例。

塞勒姆州立大学沼泽湿地走廊项目,通过长约55m的直线型生态植草沟,以及2个庭院3 800m2的倾斜草坪和平台广场设计,解决了场地作为工业用地而被破坏了的土壤生态质量和生态排水问题(图2)。场地暴雨测试表明,就算水面高过倾斜草坪50cm,1h后也可以完全消退到生态植草沟中,并在这里过滤掉淤泥和污染物后渗入地面,无法渗透的部分则缓慢流入校园南部的沼泽湿地,参与到自然水系的循环过程之中[5]。

1.2 整体性雨水景观规划设计思想

1.2.1 区域雨水景观层级设施观念的出现

2014年获得ASLA奖项的俄勒冈州波特兰市Zidell Yards 街区规模绿色基础设施方案(Zidell Yards District-Scale Green Infrastructure Scenarios),提出了3个场景方案(图3)。

图1 布鲁克林植物园游客中心雨水管理示意(引自ASLA官网)

图2 塞勒姆州立大学沼泽湿地走廊(引自ASLA官网)

1)弥散+嵌入的方案(Diffuse+Embedded),通过场地平均分布的绿色基础设施和网络式整合技术将暴雨雨水管理最大化。这些设施包括生态屋顶、渗透性铺面和“弥散+嵌入”式小型绿植网络系统,各小型绿植设计占地约2英亩(0.81hm2),深约6英寸(15.24cm),这一绿色基础设施的分散运用,将确保未来每栋建筑都能与原有系统布局相融合,营造统一的定位和场所感。并催生出许多次级分散效益,如丰富的绿植洼地、更大容量的存储面积、水体二次利用等[6]。

2)聚集+突显的方案(Clustered+Distinct),通过暴雨雨水次级区域或者住区范围的管理,对集中式和分布式的系统进行整合。方案采用的暴雨雨水种植池设计占地约1.9英亩(0.77hm2),深约12英寸(30.48cm)。这一管理技术针对建筑群落特别定制,进而营造了与众不同的管理区域[6]。

3)中心+集中的方案(Central+Focused),暴雨雨水通过开放的沟渠网络导入区域规模的大型集中式设施。建筑物和路面区域的暴雨雨水在进入大型集中式设施处理和过滤之前,先在次级集水区进行收集。大型雨水设施占地约1.5英亩(0.61hm2),深约24英寸(60.96cm),采用几何种植池形式整合进附近的广场空间。较大暴雨发生时,泛滥的雨水通过一系列水堰进行径流排放,从陆地流入威拉米特河[6]。

表1 ASLA雨水景观规划设计获奖项目(2011—2016年)

1.2.2 城市整体雨水景观规划设计的构想[7]

2011年7月2日的一场暴雨,使哥本哈根城区的大部分地区被1m深的洪水淹没,因此造成的经济损失高达10亿美元。2014年暴雨再次袭击哥本哈根,名为哥本哈根暴雨方案(The Copenhagen Cloudburst Formula:A Strategic Process for Planning and Designing Blue-Green Interventions)的城市雨水景观规划项目因此启动。

规划选择了市中心一块占地10km2,具有极大潜在洪水风险的流域,研究建设低技术含量、高效率的雨水景观示范区,从整个城市尺度上综合考虑了防洪、雨水利用、交通乃至经济要素。其规划的具体创造性措施包括以下5个层面。

1)剖析城市雨水管理的严重问题。

由于大量设备已经占据了地下空间,诸如地下水库一类古老的排水措施已不可能在城市中实现,而传统的管道系统又无法承受难以预测的极端天气带来的排水压力。即使不采取任何措施,哥本哈根市每年应对暴雨灾害的花费也将高达6 000万~9 000万美元。而公园则能让相邻的房产增值10%~15%,既能增加经济收入,又能减缓暴雨灾害。

2)建立整体生态愿景。

由于洪水往往不会波及河流的上游地区,因而暴雨解决措施也往往被其居民所忽视。然而,河流的上下游之间其实并没有边界,人们必须放下管辖区域的行政概念,整体考虑自然、城市与休闲娱乐空间,建立跨区域的共同愿景。

3)建立大型水文模型。

各行政区将其领域划分为不同的暴雨集水区,通过建立包括地理信息系统、地表水、污水系统、地貌特征、风险评估在内的大型水文模型来确定出脆弱区域(图4)。评估不同暴雨影响区域的经济、土地开发影响情况。

4)建立重点示范区。

针对街道、公园和广场等城市常见空间模式,基于全面场地分析及前人经验总结,针对街道、公园和广场等常见空间模式,规划方案给出了被称为暴雨工具箱(Cloudburst Tool Box)的8种介入手段,整合水利工程(灰色)和城市生态工程(蓝绿),以减缓灾害,将策略性的规划方案转化为以人为尺度的体验空间,并为其他城市区域提供范例。

5)与传统设计相辅相成。

所有的设计都考虑以当地具体情况为依据,与现存地下基础设施融为一体,综合利用。

2 基于ASLA获奖项目的雨水景观规划目标与作用分析

2.1 从局部雨水生态优化走向整体性生态服务系统构建

梳理历年获奖作品,清晰可见城市雨水景观的研究,经历了由“一个建筑项目、一条绿色街道或一处城市公园”的雨水生态优化考虑,到跨越几条街道、几个街区的区域性雨水生态循环系统构建的发展过程,并在新技术以及城市新的发展需求和生态要求等因素影响下,展开了雨水景观的整体性规划研究。

2.2 从关注工程技术走向雨水景观规划

根据表1的分析,自2005年ASLA首次评选出雨水景观获奖项目以来的八九年间,相关研究与实践一直徘徊在分散式雨水景观设计及技术处理层面。虽然早在2011年,获得ASLA沟通交流类奖项的《低影响开发:城市地区设计手册》(Low Impact Development: A Design Manual for Urban Areas)已经明确指出:低影响开发的缺点是BMPs(最佳管理实践)的部署基于场地的设施是孤立的,更多关注的是工程技术而不是规划以及整体生态服务系统。然而,却没能推动相关实践与研究的发展。

直到2014年,俄勒冈州波特兰市Zidell Yards街区规模绿色基础设施方案,才在街区的层面上,提出了根据汇水区域的大小进行雨水分层管理的“3个场景方案”,并最终都被整合进场地绿色基础设施开发设计方案之中。规划方案表明:雨水景观层级设计观念开始出现,其分散嵌入、聚集以及中心式雨水景观设计方案的提出与整合,具有了雨水汇集点随汇水区域扩大而增大的意识。

特别值得关注的是,2016年哥本哈根暴雨方案的整体性生态雨水规划管理思路。方案详细的成本效益分析报告表明,以高比例蓝绿策略和低比例市政管道改造组合而成的规划方案,相较于传统管道系统节省近50%的花费。由此形成的弹性城市生态水景观,将为打造活力十足的公共空间提供平台,对城市经济持久发展、生活质量提高,以及城市健康繁荣等产生社会和文化两方面的巨大影响,投资价值更高。

2.3 从传统景观设计走向信息技术的集成运用与探索

分析可见,波特兰Zidell Yards街区绿色基础设施的雨水景观设计方案,已经突破了“一个建筑、一条街道或一处公园”等局部优化的局面,开始整体考虑建筑群落或住区范围的雨水管理。并探索了街区之间建设较大规模城市公园、绿地的基本依据和尺度。那些超大面积和尺度的绿色基础设施规划,目标不仅在于提升视觉效果,还被期望用于强化雨水景观价值,突出城市空间的生态功能和人性化体验。

图3 波特兰市Zidell Yards街区3个雨水管理场景方案(引自ASLA官网)

哥本哈根城市雨水景观规划已经将地理信息系统、大型水文模型等新技术、新手段应用于实际规划项目中,推动了整体性雨水景观规划管理的新实践。这一方案或将成为城市雨水景观整体性规划设计研究及实践的标志。但该项目中大型集中式雨水基础设施及各次级集水区的设立,并非依据精确合理的计算而给出其具体的建设位置及尺度面积,整体城市雨水景观规划设计的探索仍在路上。

3 我国整体性城市雨水景观规划方向的探索

我国海绵城市建设,从国家层面通过制定纲领性和指导性文件,编制规范和标准等措施,给予了良好的政策支持。但在实际工程建设层面,更多以借鉴和学习国外取得良好效益的建成项目为主,尚未注意到极端暴雨天气及城市排水系统更新滞后带来的雨水景观发展新动向;在学术研究层面,分析可见,遵循自然水纹过程的整体性雨水景观规划设计思考,与ASLA获奖项目基本同步展开,目前也处在初步探索过程中。

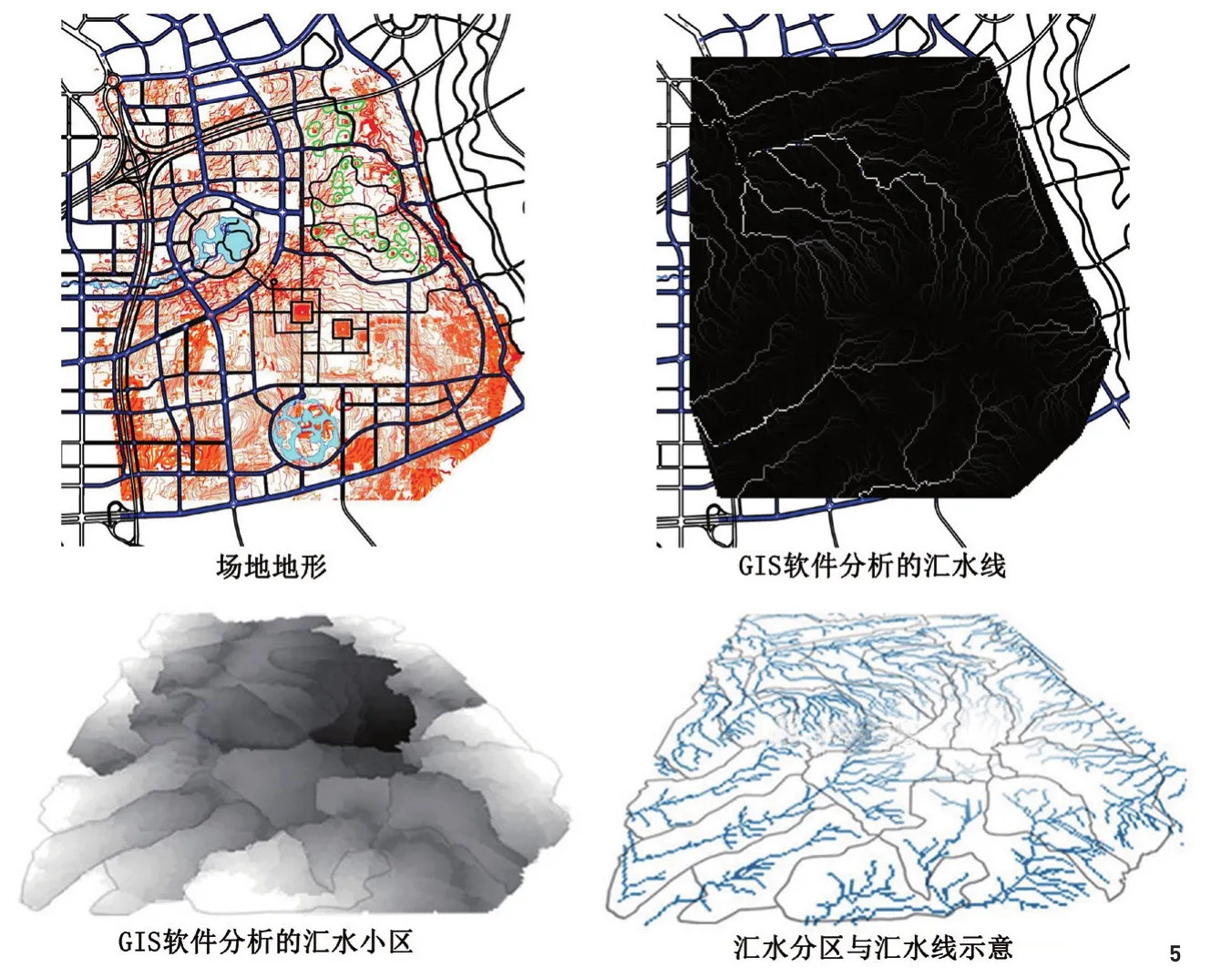

3.1 基于GIS技术的完整“雨水链”构建方法

事实上,无论对哪一个国家来说,近年由气候变化引起的极端天气状况,都已不再是一个可以逃避和忽视的话题,因此整体城市雨水景观规划设计的探索不可避免。

我国古人“疆理土地,必遗川泽之分”“弃其地以为水委”等颇具智慧的理水思想,至今仍不无可取之处。但现代城市却不能放任也无处放任雨水的运动轨迹,这似乎已令跨区域雨水管理的愿景陷入困局。

然而,大数据时代的来临,使大量数据的快速分析变得真实可行,其分析过程的可视化更有助于相关研究做出预测性分析。对此,基于GIS技术的西安城市雨水景观规划设计已经进行了初步探索[8]。

研究表明,整体城市雨水景观体系的建设,可利用GIS技术对城市地形数据进行分析,根据高程分布形成可视化的汇水路径图、汇水分区图,而后,可在此基础上,依据降水量将城市划分成若干“汇水小区”(图5)。进而根据降水量和汇水小区的面积,研究构建藉由“汇水路线”联系沟通各汇水小区中的“汇水点”“汇水面”,引导雨水径流在城市表面由高到低完成滞留、渗透、汇聚的过程,并最终流入河湖水系,形成完整的城市“雨水链”景观。从而使城市雨水景观设计突破行政辖区的约束,构建跨区域管理模式和愿景。

图4 基于数字技术的哥本哈根雨水路径、集水区域分析(引自ASLA官网)

图5 西安杜陵湖地区部分区域GIS汇水路线分析[8]

3.2 基于参数化设计的“雨足迹”模拟方法

对城市地形进行大数据分析,不仅可以使汇水路径、汇水地点和汇水分区清晰可视,还可进一步做出有效的预测性分析。而参数化设计思想的出现,将会使这种可视化和预测性分析更加真实可靠。

利用Rhino参数化设计软件可以模拟城市地形上的水文过程,较为直观地重现雨水承接面和落雨过程,还原自然雨水轨迹。2015年许乙青等以建始县城市总体规划为例,运用Rhino的插件Grasshopper建模,参数化模拟了丘陵地形下呈树枝状分布的“雨足迹网络”,主支分明、分支不规则、汇合形态与自然状态相似。之后运用Grasshopper下的MCX运算器找到雨水线与雨水承接面的交点,即落水点,从而得到较为准确的雨水轨迹及其汇水量数据[9]。实际操作上就是把自然降水过程和矢量雨水承接面用参数化的方式模拟出来(图6),从而达到较为直观的指导实践的目的。

4 结论与展望

随着现代城市的发展,排水系统更新的滞后,城市内涝在世界各地都是很普遍的现象。通过ASLA雨水景观获奖项目分析可见,针对城市发展与气候变化的新情况,城市雨水景观研究已经突破了绿色街道、雨水花园、雨水公园或广场等局部优化的局面,建立了更加宏观而整体的雨水景观建设愿景。地理信息系统、大型水文模型等新技术、新手段在城市雨水景观规划设计中得到应用。然而,其整体构建的思路仍在探索之中,整体城市雨水景观规划设计的方法仍需探索。

2012年4月我国提出海绵城市概念,以提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生,整体性雨水景观规划设计已经成为我国城市绿色基础设施建设的主要课题。目前,我国城市雨水景观规划研究通过大数据分析和参数水文模型模拟的方法,都发现了雨水路径和汇水面的存在,并可绘制淹水区域地图,较直观地展示城市中存在洪涝风险的地方,从而为合理采取规避和预防措施提供了客观依据。当然,由于数据量巨大、计算机运行性能不足等因素,造成研究结果可能存在一定的误差,但这些问题只要控制在一定范围,仍会对实际案例研究产生重要参考价值。

图6 建始县参数化模拟分析[9]

随着科技的发展、计算机性能的加强,未来的研究借助数字化和虚拟现实的可视化设计手段,模拟并检测现实场地中雨水径流的实际管理情况和景观效果,必能精确模拟和计算城市雨水汇水路径、汇水面积及其汇水量,指导整体性城市雨水景观系统真正精确高效的建构起来,为我国海绵城市建设构想提供切实可行的科学依据和更为经济可行的宏观思路与方法,从根源上杜绝城市水患。

——以长春市天安第一城海绵城市专项为例

——以武汉港西汇水系统为例