诗情画意 情景交融

——中国传统园林的水镜造境研究

康红涛

陈 宇

在中国造园中,水不仅可以从闻声、观形、赏影、鉴光、察波等多角度欣赏,而且还有清新净洁、提升性灵、澄怀观道等精神意义。水,远观“轻澜渺如带”“潮平似不流”,近观则“游鳞戏澜涛”“圆波处处生”;水静“片水无痕浸碧天”“船在青山顶上行”;水动则“水光潋滟晴方好”“万顷波光摇月碎”;而静中有动则“有浪仰高山”“白浪浴峰头”。再加上四时变换,其景致更为丰富多样。因此,水作为中国人最亲近的自然要素和最富变化的造园要素[1],在我国园林中始终起着重要作用。

我国造园以文学为基础,依托诗意展示“景面文心”[2]。古人不仅把水归为江、河、湖、海、池、沼、溪、涧、泉、瀑等形式,而且把水的审

美特性总结为“镜如溦如”①“洁、虚、动、文”②。水无定形,因岸成之;水本无色,而色最丰[3]。在“一勺则江湖万顷”的写意手法及“立象以尽意、得意而忘象”的美学思想中,对水影、波光、清净方面的欣赏更符合水之情景交融的诗意本质。因此,借用“水镜”之成影、反光、明净特性,探讨水在我国造园中的艺术特色。

1 “水镜”释义

“镜”与水有重要渊源:古人最初以盆盛水照容。因此,最早的镜子即为“水镜”[4]。盛水的盆为“监(甲骨文:)”,大约战国末期出现了“镜”字[5]。“镜”既能成影而照容,还能反射光线。而在中国传统美学中,“水镜”既有形容明澈如水之照映,也有崇尚清净境界和涤除工夫的审美倾向[6]。

景面文心的传统园林中,水镜成影、反光以及明澈清净等特性既能造景又能满足精神需求。因此,除了以镜喻水或以水为镜来命名的景名或园名外,还有一些以欣赏水影、水体为主的园林及景名[7-8](表1)。在以镜命名的园林或景名中,既有静水如镜,也有动水之明净如镜。事实上,水不论动静,在远观、近观中都可产生明净、成影、反光等“镜”的特点。以意象为核心的传统美学强调“似像非像”“贵在似与不似之间”[9],“水镜”在我国园林中既有静水、动水,也有用之来形容水的明净、清澈。我国造园以诗意自然为起点,情景交融的水镜赋予了水更深的文化内涵。

2 水镜造境在“诗情”“画意”影响下的演变与发展

“水镜”的产生表明至迟商代的先人已经关注水影,但是先秦古人对水的提察多为观澜、赏鱼跃。秦汉时期,人们除了欣赏水的动态场景及声貌外[10],还创造了铜龙吐水的喷泉[11],汉武帝凿影娥池以乘舟弄月影[12]。东汉永和五年(140年),会稽郡太守马臻兴修水利而成镜湖。镜湖不仅开创了我国城市湖泊文化先河,而且可能是中国历史上最早以镜命名的水体。

魏晋以来,山水园与山水诗、画相继产生并相互影响。除大量描述水影的诗句外,在山水诗中以水为镜、以镜喻水③的描写多有出现。“境”,从东汉产生时的“边境”之义发展到魏晋南北朝的“境界”“意境”及后来逐步产生了“佳境”“胜境”“情境”等“非物境”,经历了从客观到主观再到客观,从实到虚再到实的循环发展、深刻演化过程[13]。在此过程中,水镜不仅愈来愈受到人们关注并上升至艺术、文学、美学的审美高度,而且与“境”发生了愈来愈密切的联系。

2.1 唐代诗论、园林诗影响下的文人园对水镜造境的热衷

唐代的山水诗不仅比山水画发展快、影响大,而且此时士大夫构园还是诗人的天下[14]。唐代诗人酷爱园林,既亲手造园又不断吟咏而形成以诗论园、以园论诗的互动互融关系。

“境”在唐代诗作与诗论中不仅被频繁地运用[15],而且释皎然(704—785)首次提出“造境”④。晚唐司空图的《诗品》中经常以园境比喻诗境,把园与诗融合起来并结合不同的艺术风格进行感性的描述,令后人颇有启悟。由于对境的重视和探讨,唐代的园林审美也随之提高,并以境作为园林的审美特征。在《先秦汉魏晋南北朝诗》中,用境来评价园林仅有一例,而唐代用“境”评价园林不仅在用例数量上有所增多,而且出现了“佳境”“胜境”“绝境”“奇境”等具体称谓。此外,唐人在构园中强调感情色彩并渐渐形成了“幽境”“闲境”“静境”等对“境”的追求[16]。

唐代私人造园规模空前,水不可或缺并占据着重要地位。在庭院里挖小池的做法大受人们的青眛,甚至发展出一种盆池⑤的园林景观。凿小池的目的是以池为镜,不仅可以映照天象和池周景物而获得双倍空间,而且水中红鱼、碧藻、绿荷等也可增添无限生趣[17]。中唐时期的文人园中以水造境逐渐增多,如《白居易集》中不仅写“池”约350余次,亦有《池上夜境》《池上幽境》直接描写水镜所营造的“晴空星月落池塘”“老身闲独步”之境。至9世纪的后半期,以水为镜成为园林诗里常见的焦点。从园林的池塘到盆池再到水镜,以水镜反照和框照自然的形式不仅在造园日趋小巧、逐渐走向壶中天地的写意趋势中发挥着重要作用[18],而且水镜之寓情于景、情景交融的诗意特性更能表现出物境、艺境、道境等多重的造境美学。

表1 与镜相关的园林或园景

2.2 晚明造园中“画意”原则的确立对水镜造境的深化

唐宋时期大多的文人如王维、司马光等虽然都能诗善画,但是他们主要还以“诗情”作为造园的指导思想。随着元代文人画阵容的进一步扩大,画士造园不仅逐臻极盛,而且对后世的造园影响深远:如黄公望的矶头和倪云林的水口成了后世造园中叠山理水经常参考的粉本[14]。明中期以后,以画入园的自觉日益明显;至晚明,这种自觉性不仅完全确立,而且以“画意”造园已经成为江南文人造园的普遍认识、追求目标和营造原则[19]。与此同时,中国风景园林经历了模拟自然的“形”、顺应自然的“情”、师法自然的“理”及反映自然的“神”4个阶段后,至明清最终形成了创造自然、以书写胸中块垒的“意”的阶段[10]。而山水画论经历了唐代张彦远在南朝齐梁画家谢赫的“创意”“明意”说基础上提出“立意”说;宋代郭熙提出艺术创作应当“意造”的“重意”说;元代倪瓒和钱选的“以情构境”“托物言志”并促进了意境理论和实践发展的“逸气”和“士气”说;到了清代笪重光在《画筌》中分析了意与境的内涵和关系并使用了意境的概念[20]。山水画写意阶段的到来、画论中意境的逐渐形成以及画意原则在造园中的确立,使水镜造境不仅更加具有诗情画意、情景交融的艺术特色,而且在明清的大量造园实践中有着明显且丰富多样的体现:以水为绘的水绘园⑥与山影、水影、柳影相映成趣的影园⑦均以四面环水的格局强调了对水影的欣赏。尤其是水绘园“楼台映水,以水绘园,若绘画然”,极其强调水镜造境的诗情画意。此时期甚至出现利用倒影形成的水温差异,创造不同的景观特色[21]。明清时期的皇家园林占地辽阔水面颇巨,对“镜涵霁影浮斜日”的奇妙景色颇为关注,尤其是康雍乾三帝对水镜映像均有非常深入的理解和体味。如乾隆在《圆明园四十景诗》中明确点出的“水镜”达8处以上,其中不仅有“上下天光”、亦有“空明共我”,以水、天、山、林、我等诸景融为一体[22]。

3 水镜造境的相关论述及实践

唐代文人心中水的重要性不但超过山石,而且对水的欣赏侧重于倒映来增加垂直方向的空间感;波浪推动以扩展水平方向的空间感;水波跃动、水镜反照的断碎光影及反射在景物上形成的虚幻迷离[23]。经过唐宋诗人造园、元明画士造园以及诗论、画论对园林的不断影响,至晚明系统、完整的造园理论著作《园冶》面世。《园冶》除了“卜筑贵从水面,立基先究源头”“疏源之去由,察水之来历”等理法分散于各个章节,还以“动涵半轮秋水”“曲曲一湾柳月,濯魄清波”“境仿瀛壶,天然图画”“池塘倒影,拟入鲛宫” “俯流玩月,坐石品泉”“水面粼粼,爽气觉来欹枕”“湖平无际之浮光”等诗意画面呈现“境”之美妙。

境,是主体在一个空间内部对其的感受,也是“围绕主体并与主体互动的有明显特性的多维空间”[24]。造园“有法无式”,水体虽有动静、聚分,但水镜之成影、反光、明净更符合水之诗意本质。通过梳理《园冶》《园综》等造园文献并结合我国园林理景实例,水镜造境有3种方式:一是侧重于倒影的“虚实互映”,二是侧重于反光的“浮光朗照”,三则是综合前两者并借助山石、建筑等造园要素的“漏月招云”。

3.1 虚实互映

水面不拘大小、深浅均能以影之虚境与物之实境相映。园林中常见的桥洞与水影互映为圆,如镜似月。清漪园的望蟾阁西望玉带桥时,桥与其倒影神似月亮,故名之望“蟾”,取月亮蟾宫之意。拙政园西部水心岛上的塔影亭,它周围虽无塔可观,但因其与倒影结合如同宝塔而得名⑧,有含蓄表达驱邪、祈福之义。水中月乃虚之典范,其与天上明月相映成趣。如三潭印月的三石塔中燃灯,灯光映于水中,与天上明月倒影相映成趣。此外,根据新亚书院创办人钱穆先生的“天人合一论”⑨设计的香港中文大学合一亭更是水镜造境及巧妙运用借景的典范:在新亚书院宿舍间平台上立一亭,亭前池面清澈如镜,不仅倒映着天光云影、碧树佳人,而且与波澜壮阔的海面遥相呼应。人立池边,融入近水远海、水天一色乃至天人合一之境(图1)。

3.2 浮光朗照

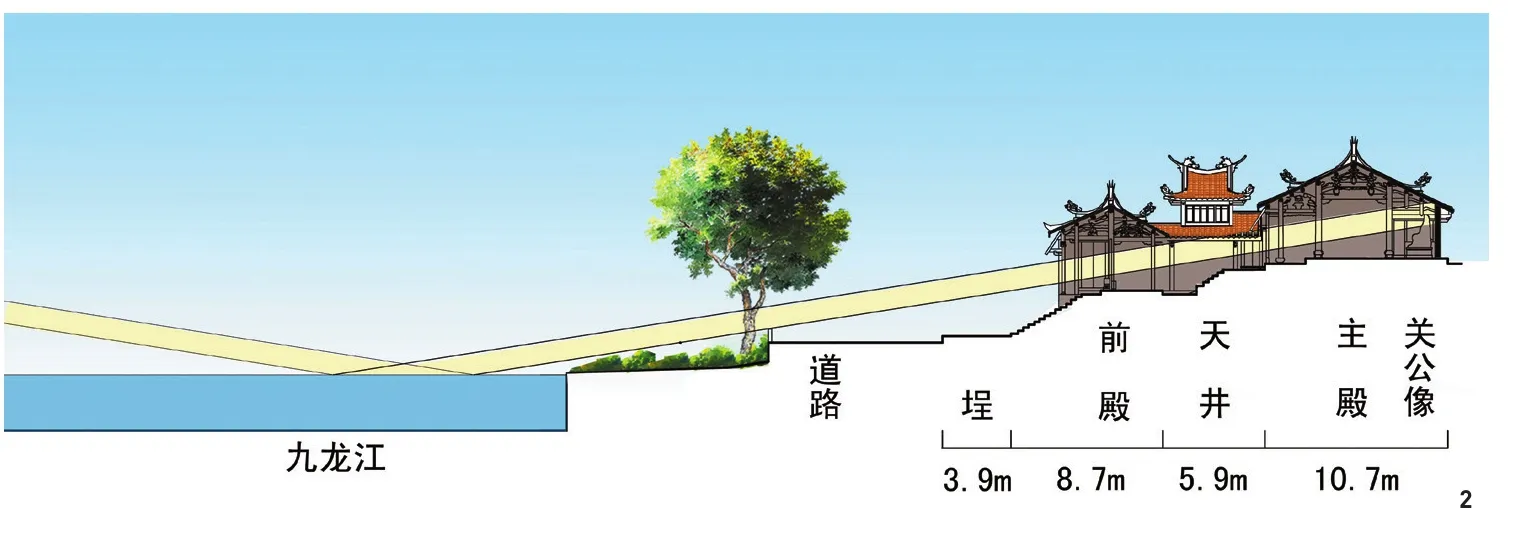

“浮光跃金,静影沉璧”“一片水光飞入户”“壁上湖光自动摇”,这些诗句早已成为描写水光之美的经典画面。颐和园中就有多处描写水面浮光的对联:如玉澜堂“台榭参差金碧里”,绣漪桥“鳞纹千叠,璧月漾金波”,澹碧亭“户外岚光带水浮”,知鱼桥“月波潋滟金为色”等。扬州瘦西湖五亭桥洞在月满时“每洞各衔一月,金色滉漾”。古人除了广泛地欣赏浮光之美外,也有利用浮光朗照而形成的奇特景观。如闽南的云洞岩月峡,中秋夜月光倾照在峡谷中的清泉上,又返照于石壁,遂成天上月、水中月、壁上月“三月交辉”的绮丽景观。此外,福建省漳浦县海月岩寺内利用天然石壁雕刻一尊如来佛,旭日朗照,谓之“日出窥禅”。中秋夜,月光经岩下“羊角潭”水面反射于佛胸,谓之“月照禅心”,正如大雄宝殿对联所云:“月光相水水光返照菩提心”。漳州扶摇关帝庙的“夕阳照关帝”则是由于关帝庙坐落于九龙江畔,依地势而建形成前后高差近2m的布局。每年五、十两月中旬的下午四、五时左右,阳光经江面返照关帝像,使得关帝圣像显得更为威武端庄(图2)。

图1 香港中文大学天人合一景(引自http://pp.163.com/chenyu89/pp/12492068.html)

图2 扶摇关帝庙夕阳照关帝(作者绘)

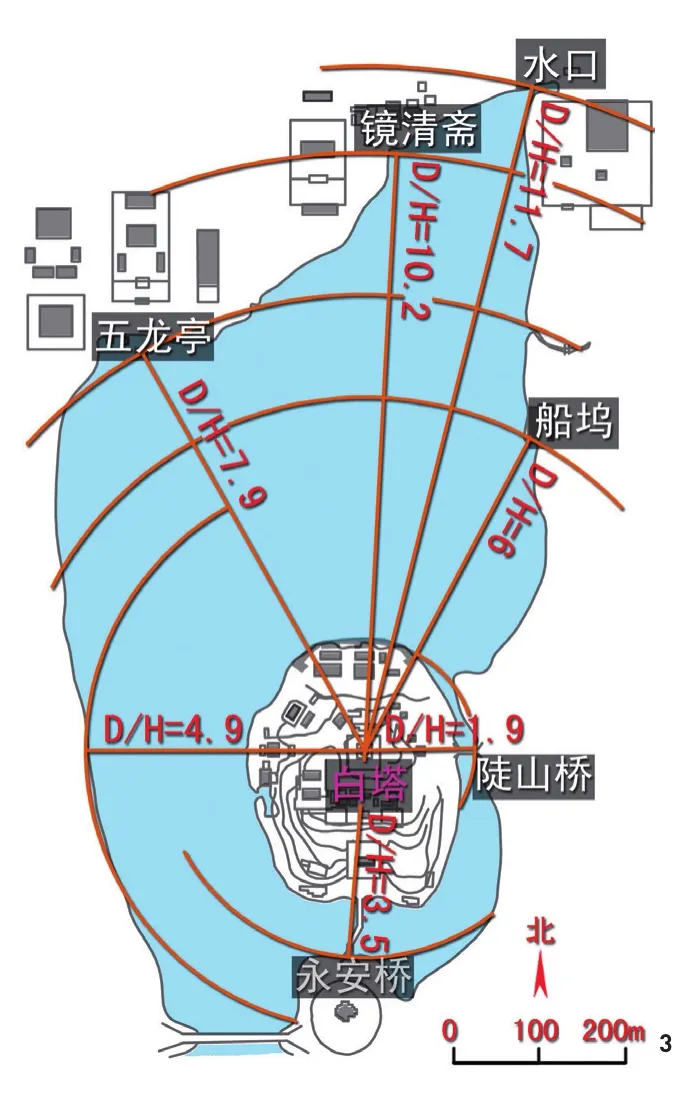

图3 北海白塔对水域的控制尺度(改绘自《中国古典园林史》)

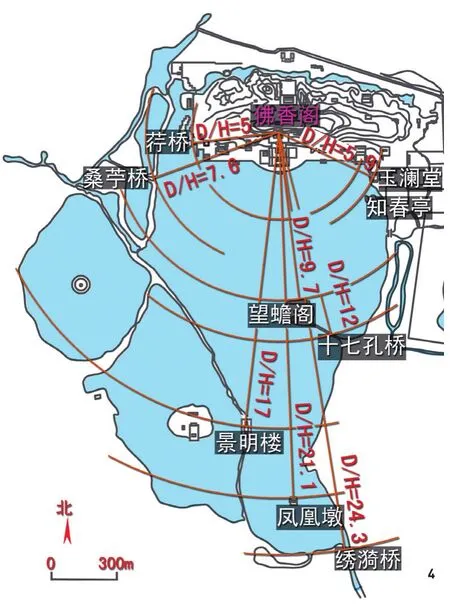

图4 清漪园佛香阁对水域的控制尺度(改绘自《中国古典园林史》)

3.3 漏月招云

《园冶》称池山为“园中第一胜也”,可以通过“峰峦缥缈,漏月招云”营造瀛壶仙境。我国造园不仅在叠山中通过水洞营造别有洞天、深不可测的空间,亦有用建筑、置石、草木等形成水面上漏月招云的别样景致。天然而成的景观如玉女潭山居“上有微窍,日正中,流影穿漏,下射潭心,光景澄澈”⑩。明代勺园在屋中造濯月池,“池形与窗楞形,皆如偃月然”⑪。留园池旁立“印月峰”⑫,峰石中心有涡孔映水。人们可以天天欣赏水中圆月。寄啸山庄的片石山房,日光透过叠石缝隙在水面形成了大小恰似月影的光斑。随着视点的移动,此“月”还会发生圆缺变化。避暑山庄文津阁假山在水中的光影与晴空丽日相映成趣,形成“日月同辉”之景。

4 水镜造境的虚实空间尺度

尽管我国理水文献多以文学描写和意境诉求的方式论述,但是水镜造境需要适宜的水面方能呈现其妙。明清时期,融诗情、画意为一体的造园家不仅使园林空间尺度更加严谨、精确,而且加强了园林建筑对水域及整个园林空间的控制作用,如北海之白塔、颐和园之佛香阁取得前所未有的整体效果[25],拙政园的理水也一直受到公众追捧。因此,以上述三园为例探讨水镜造境的虚实空间尺度规律。

空间尺度用D/H比值表示:D即建筑中心点至水岸的最近距离,H则是建筑顶点至水面的垂直距离。北海白塔高68.7m[26],佛香阁高80m[27]。白塔、佛香阁与周围水域形成的空间尺度(图3、4)具有一定规律:D/H在5、6、8、10、12附近时,均为欣赏主体建筑节点。此外,瘦西湖吹台至五亭桥的D/H为11.7,北寺塔至拙政园水池东岸的D/H为12.2。D/H为12时,应是建筑与较大水面所形成的宜人尺度。拙政园中较长水面存在D/H为6或10的空间尺度,较小水面多为D/H为3的空间尺度(图5);临水建筑则多以D/H为3、6、10作为对相邻水面的控制尺度(图6)。

图5 拙政园水池周围建筑与水面形成的空间尺度(改绘自《苏州古典园林》)

图6 拙政园临水建筑对水面的控制尺度(改绘自《苏州古典园林》)

5 结语

中国3 000余年的造园理水既有模拟“一池三山”的仙境,亦有以水为绘的画境,更重要的是表达出情景交融、天人合一的善境。水镜造画境、映心境,包含着真景与真情的交融互动。水镜既能“如实照形”“虚幻照神”,也能以自然之实映射天光云影之虚,再赋以相应的人文之虚,体现了我国传统园林理水的独特智慧和独创精神。

致谢:本文撰写及修改过程中先后请教于周向频、吴硕贤二位先生,在此由衷感谢。

注释:

① (清)沈德潜《清华园记》:镜如溦如,藻荇风牵,云天倒映,鱼游行空。

② (清)尤侗《水哉轩记》:若夫当暑而澄,凝冰而洌,排沙驱尘,盖取诸洁:上浮天际,水隐灵居,窈冥恍惚,盖取诸虚:屑雨奔云,穿山越洞,铿訇有声,盖取诸动;潮回汐转,澜合沦分,光彩愰漾,盖取诸文。

③ 如谢灵运《山居赋》中:镜澜、清川如镜、俯镜浚壑。

④ 释皎然《奉应颜尚书真卿观玄真子置酒张乐舞破阵画洞庭三山歌》:眄睐方知造境难,象忘神遇非笔端!

⑤ 汉宝德认为盆池既能在缺水的北方保存可贵的水源,又因其水面如镜可以反映天光而具有禅宗意味。

⑥ (清)陈维崧《水绘园记》:绘者,会也。其中林峦葩卉,块虬掩映,若绘画然。

⑦ 影园由计成设计施工。其地之胜在于山影、水影、柳影,故名影园。

⑧ 鸳鸯厅处原为河埠,忠王府曾在此处决罪犯。

⑨ 钱穆认为天人合一的天是自然,人是人文。其本质是一种富有精神性与道德性的,人文与自然相调和统一的宇宙观、人生观。

⑩ (明)文徵明《玉女潭山居记》。

⑪(明)孙国光《游勺园记》。

⑫(清)刘恕《印月》:一隙仅容鉴,空明洞碧天。凌虚忽倒影,恍若月临川。