论书院志编纂体例转换与学术思潮的演进

王胜军, 杨 灿

(1.贵州大学 中国文化书院, 贵州 贵阳 550025; 2.贵州大学 历史与民族文化学院, 贵州 贵阳 550025)

对书院志编纂体例包括其内涵和外延及因时代变迁而产生的变化等问题,学术界目前尚未展开专门讨论。一般而言,凡记载书院沿革、功能、制度等内容或由其直接产生的各种文献,均可视作书院志;然而在诸书院志中,其编纂体例的差别却很大。究其原因,书院志文献的生成及其编纂体例的转换实是不同时期或同一时期不同学术思潮与书院交互作用的产物。笔者认为,现有书院志依其与学术思潮之间的关系可以分为三种类型:一是理学形态的书院志,二是汉学形态的书院志,三是近现代史学形态的书院志。本文主要通过对比分析,对书院志编纂体例与学术思潮演进之间的关系进行说明,抛砖引玉,以求正于方家。

一、建构“心传”:理学型书院志编纂体例的特征

理学强调内在心性修养对外在文本诠释的先决意义,主张以先代圣王彼此授受的“十六字心传”来取代汉儒依托文本诠释所讲求的“家法”(或“师法”)。理学“心传”作为儒学新的道统形式,凸显了个人道德生命与学术文化的历史性结合,建构了从尧舜禹汤到孔孟再到程朱陆王的人物谱系。书院以其所具有的讲学、祭祀、藏书等功能为程朱陆王等理学家在现实中的道统传播实践活动提供了物质载体,而志书纂修则是光大其心传之学的重要途径,正如清儒窦克勤所讲:“学之所系者重,则书院不得轻;书院之所需者亟,则志书院不容缓。故曰:志书院,志学统也。”[1]2理学形态的书院志由此形成了以“人”和“事”为中心的编纂体例。

(一)以理学人物的生平、思想和形象建构为重心

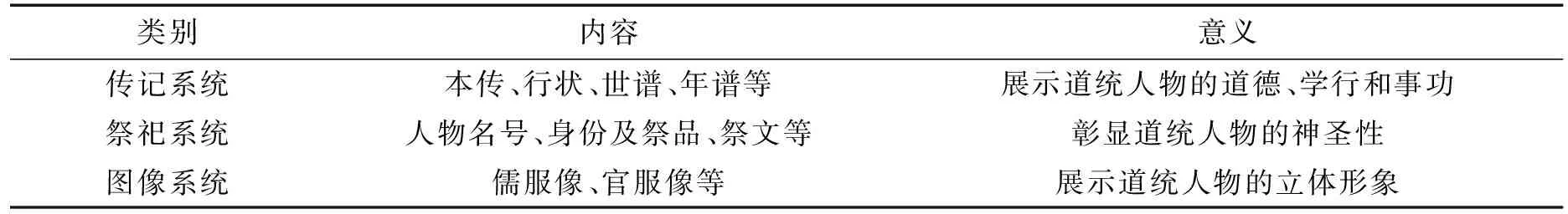

书院志人物谱系之所以要被建构起来,是因为理学道统人格化必须在道德实践包括书院讲学中去展示自身。在书院志中,具体表现为三种主要形式,其概如下表:

表1 理学人物谱系在书院志中的展开形式

传记系统是理学人物谱系的核心部分,典型者如施璜《紫阳书院志》、董桂敷《紫阳书院志略》等,都以朱熹为传记资料搜集和编纂的中心。祭祀系统是理学人物谱系的神圣化,尽管没有长篇生平详录,如吕永辉纂《明道书院志》共载书院所祀洛学人物109人(在正殿、后殿与东西两庑中),仅注其姓名、籍贯、官职而已。[2]317-320然其符号指向意义鲜明,是河南洛学地位和规模的展示。图像系统则鲜明、生动、利于观瞻,多采用书院在现实讲学活动中既有的人物绘像。

为进一步突出理学人物在书院志编纂中的中心地位,理学形态的书院志还在显性的人物谱系之外采取了许多较为隐性的表现方式:一是以序跋、凡例将道统人物突出来,如毛德琦、周兆兰《白鹿书院志》即收有14篇表赞朱熹的序文;二是通过设卷(是否单独设卷、抑或合卷及各种材料放入何卷)用以表现史料与理学道统人物之间的紧密程度,如毛德琦、周兆兰《白鹿书院志》即将朱熹所著学规、讲义从《文翰》中抽离出来单独立卷;纂志者还会在文字、本文诠释等方面对既有材料加以增汰删改,由之进一步完善其志书形式和内容,以表现其主旨。[3]如此等等,以理学人物为中心的体例是一以贯之的。

(二)多角度再现书院人物传播理学、传扬道统的活动

理学人物的活动在书院志中的展开不是描述性的,而是以讲义、学规、藏书、诗章、记文、图说等为篇目从文献角度间接进行说明的,列于志首的序言也一定程度会起到相关作用。以清代康熙间学者耿介所纂《嵩阳书院志》为例(见表2):

表2 耿介《嵩阳书院志》主要篇目及其意图

以《文翰》为例,共收录有书院记23篇,作者多为当时的学者名流和朝廷重臣,如王日藻、阎兴邦、汤斌、徐乾学、吴子云等。其中,吴子云《嵩阳书院讲学记》就描述了自己在康熙十八年(1679年)在任河南提学时过访嵩阳书院、聆听山长耿介讲课的情形,如其所述:“先生方坐皋比,列生徒质疑问难于其前,余亦得微聆其绪论,不禁耸然异之。”[1]88书院人物在传道实践活动中所产生的文献是理学型书院志编纂的前提和基础。耿介所纂《嵩阳书院志》即是对当时中州名儒,如耿介、窦克勤、李来章、张沐、冉觐祖等,在嵩阳书院联袂讲学、复兴洛学文化的表赞和记录。

理学形态的书院志还会对历史人物的讲学活动进行追溯,使当下书院的各种活动与前代既有道统人物形成代代相传的谱系性衔接。比如,《嵩阳书院志》所收史料往往将耿介等人的讲学向上比附于北宋的二程。还如毛德琦、周兆兰《白鹿书院志》为了表赞朱熹,就不惜篇幅收录宋明时期,尤其是宋代朱熹书院讲学的史料,卷二《兴复》即仅以朱熹兴复书院的史料而构成,虽属沿革,却不与卷三《沿革》同卷;卷十七《艺文》所收录诗歌114首,其中清代以前诗歌就有67首,所占比重达58.8%之多,赞述前贤、衔接道统的意图一目了然。从朱熹到胡居仁、再到毛德琦等人形成了一个专属白鹿洞书院的人物谱系。

总体来看,“人、事相维”是理学型书院志的主要特征,是理学家内在道德理想向外寻求实现的产物。然而,当心传理想褪去其色彩之后,理学书院倒向科举,就蜕变为考课式书院,其志书编纂体例也在发生相应变化。比如,安徽祁门东山书院以考课为主,其志书《东山书院志略》就仅载有劝捐启、襄事名氏、新立条规、乐输名数、输项开支、新置产契、递年额收息钱租金、递年额用款项等九项内容。并且只有一篇短序,开首就讲“祁门东山书院与课生童旧常百数十人”[4]499,再现书院历史、以人物谱系为中心进而表达理学心传的义例在此都被抛弃了。考课式书院修志因为没有足够的信仰和使命感在编纂者背后去驱使,所以尽管其数量曾为数甚巨,教育内容也和理学书院类似,修志却百不一见。当然,理学在清代还有传衍和复兴,是以终清之世,理学形态的志书纂修仍是不绝如缕。

二、申明“家法”:汉学型书院志内涵和外延的变化

到清代中期,汉学作为新的儒学形态崛起之后,又与书院结合起来,最终蓬勃发展为一种社会文化思潮,并取代了理学的学术主流地位,在乾隆、嘉庆间达到极盛之势。与理学的“心传”建构不同,汉学力图恢复传统经学的文本诠释方式,通过申明“家法”,确立自身在整个儒学系统中的合法性乃至独尊地位。汉学的这种理念和逻辑表现在书院志编纂上,主要有如下两个特点:

(一)注重课艺编纂和刊刻超过书院历史本身

就汉学本身而言,由于没有明确的道统谱系,其合法性不是建立在道德生命的实践之上,而是建立在儒学文本的诠释之上,与理学的信仰体系相比,它更表现为一种价值的阐释和推许。同时,书院与汉学的结合也并不紧密,汉学家主要师承不在书院,而是更为依赖于家学和乡邦文化的熏陶。因此,汉学虽然推动了书院向前发展,但是其专经学习、分斋教学也为书院的最终没落埋下了伏笔。[5]这种情形导致很多汉学书院根本没有历史性记录的志书,甚至包括诂经精舍、南菁书院、尊经书院等著名书院在内;即便修志,其编纂体例或者很简略,或者内在的逻辑性较弱。比如,《校经书院志略》的具体篇目为图、记、奏折、文牍、经费、章程,全志仅有20页。《学海堂志》较之虽多,却不分卷,体例松散,既不以人物为中心,亦无任何历史追溯,只是对当时书院制度及其运营的简单记录。这与汉学在当时社会学术思潮中的强势地位相比,颇不相称。

相反,课艺作为一种可以考据、议论的体裁,对阐发儒学文本的价值、张扬其“家法”更为便利。具体表现在:一、可以摆脱理学的《四书》诠释体系,而代之以《五经》及其传注疏解;二、言说内容和方式在新文本中可以按照汉学的维度展开;三、在宗尚对象上可以摆脱程朱陆王而代之以汉代经学家。所以,汉学书院往往集中精力出版课艺。举凡著名汉学书院,几乎均有课艺集出版,如学海堂、诂经精舍、南菁书院、尊经书院、钟山书院、经训书院等,这一普遍现象说明,汉学书院对课艺集的重视远远超过了书院本身。以雍正年间所建钟山书院为例,当时清廷独尊程朱理学,故其书院规制完全仿照朱熹《白鹿洞条规》和程端礼《程氏家塾读书分年日程》的要求,稍加变通以教士子。[6]654-669是时,肄业廪生汤椿年编纂并刊刻了共有16卷的《钟山书院志》,志书体例与嵩阳、白鹿洞等传统理学书院志接近。而到乾隆年间汉学大盛,卢文弨、钱大昕等出任山长,书院风气为之一变,到光绪年间汉学学者梁鼎芬掌教书院时即出版《乙未课艺》,这一变化说明,汉学对书院志编纂体例转换的影响是有迹可循的。

(二)利用课艺文字间接展示其学术宗尚、以争正统

在密密麻麻的考据、议论文字中,课艺对汉学一派人物实际上也有其隐性的表现方式。以《学海堂集》为例,其卷三、卷四《诗毛郑异同辨》一文,作者曾钊即完全抛开了朱熹《诗集传》的诠释维度,而以汉儒的解经逻辑展开考证。又比如《易之彖解》一文,作者郑灏若就指出:“魏晋而下说《易》者,皆训‘彖’为‘断’,谓断一卦之义。以声音为训诂,而于彖字之义终未明晰。”[7]14并认为清儒段玉裁“假借”说最准确,事实上朱熹即是主张训“彖”为“断”的。[8]1664由郑灏若之推崇段玉裁可见,汉学人物虽无比较集中的传记,却在课艺论说中以权威面目出现,郑玄、马融等汉儒之外,清儒是其中的主要角色。谨以《学海堂集》前六卷为例,列表以见其概(见表3):

表3 《学海堂集》前六卷清代汉学家举要

汉学家以清儒顾炎武、钱大昕等代替程朱陆王,通过课艺出版,隐秘地张扬了自身的“家法”。由于课艺集表达思想观点更为明确、直接,遂成为超迈诸体而上的一种强势体裁。但是其学派人物仍然散乱,彼此之间没有建构像程朱陆王那样的道统式的谱系性联系。

(三)摒弃建构道统人物谱系的编纂原则、突出经世精神

汉学书院既对当下讲学人物关注不足,对历史人物的追溯也缺乏兴趣,性命道德的实践远不如经邦济世更能吸引其注意力。比如,《学海堂志》虽有图说、文檄、建置、事宜、经费、题名、课业、经板、藏书、石刻、雅集、草木、典守、文澜阁等14个部分之多,却未设立人物系统的专章。用以表现人物谱系的各种方式亦被弃置不用,比如图像符号,尽管《学海堂志》中已然提到“阮元石像”,却只有数行文字,且并未将其影像绘入志书中。阮元是学海堂的灵魂人物,地位尚且如此,其书院志之不重视人物道统建构可知。再如,学海堂虽祭祀汉儒郑玄,而其书院志中却几无涉及,而对同样宗师级别的人物,如朱熹、紫阳、南溪、诗山等,理学型书院志都是集中运用各种传记史料、极尽表赞之能事。

汉学另有其经邦济世的追求,这表现在其志书对科举有一种比较强烈的崇尚心态,极重“题名”。这在传统理学书院志中均未之见,因为理学讲求反约、反对功利,与科举有内在的逻辑张力。汉学书院志却将科举突出出来,以其激励生徒,《学海堂志》就专设“题名”“课业”两章。其中,“题名”共列有赵均、吴应逵、林伯桐、吴兰修、曾钊、马福安等41人,并一一标明其功名及为官,如:

黄子高,番禺人,道光己丑科优行贡生,道光十年三月补。

沈世良,番禺人,附贡生,韶州府学训导,咸丰八年十一月补。[9]292-293

“课业”前后共列有20人,具体如“李能定,番禺附生,已于乡试中式”、“杜文炽,广州府学增生,习《史记》”、“周果,顺德学廪生,候选训导,习《仪礼》”[9]295-296,均特意强调其身份等级,因为在清代,廪生、增生、附生在政治、经济双重意义上都高于一般民众。洪亮吉《毓文书院志》与之类似,所设“人物”一卷仅著录山长和弟子的姓名、籍贯等,尤其突出其“功名”信息。这均与理学书院志形同而实异。可以断言,汉学书院在批判了性与天道的理想主义之后,积极向现实社会靠拢,其中主要的就是汉学出仕经邦、弘扬儒学价值的内在冲动支撑,而书院志编纂体例的变化则是进一步逻辑的必然。

三、“整理国故”:近现代史学与民国书院志的新形态

清末民初,随着新式学校大规模引进,君主政体退出历史舞台,进化观念借助“新史学”等理论狂飙突进,而儒学作为一种信仰和价值体系在士人心目中却发生彻底动摇。在胡适“整理国故”的逻辑和“批判那些先导的理论和方法”的呼吁下,儒学的信仰和价值体系与书院志编纂的关系被迅速解除,书院文献只能作为一种佐证以往历史的“材料”而存在,书院志编纂从总体上也已经蜕变为一种实证研究。具体表现为以下三个特点:

(一)注重区域史料整理和专题研究

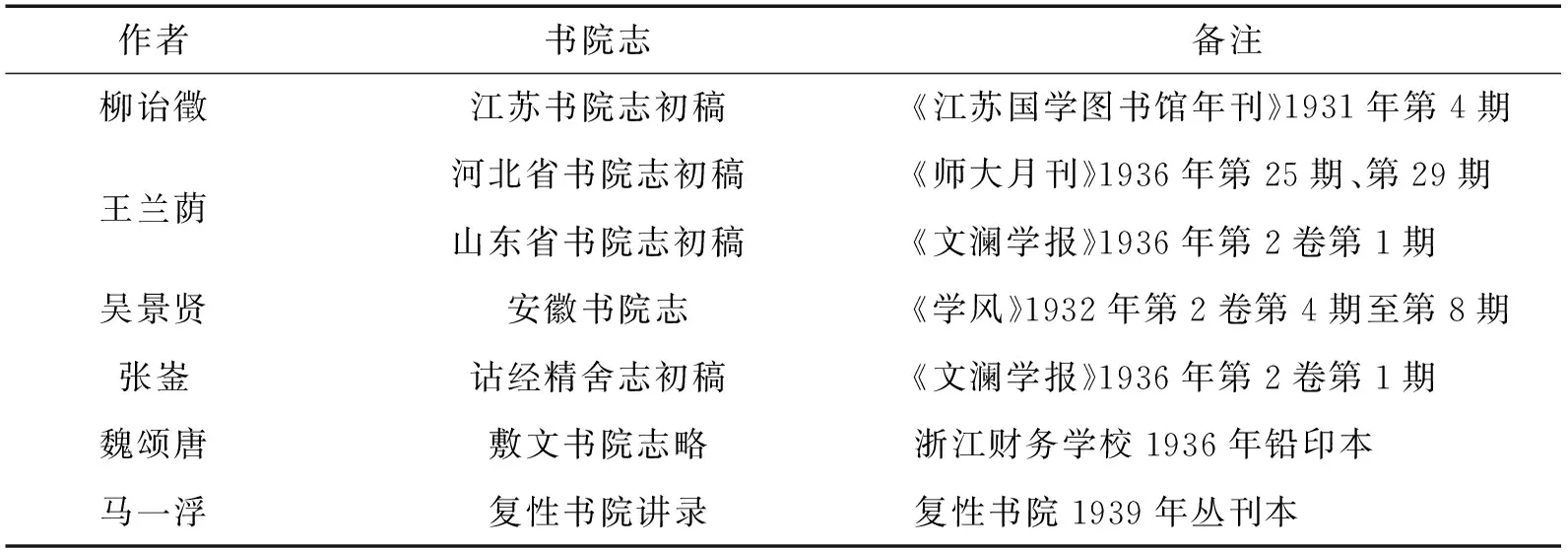

兹将赵所生、薛正兴《中国历代书院志》所收录之民国书院志罗列如下(见表4),以备说明:

表4 《中国历代书院志》收录民国时期书院志一览

以上7部书院志,除《复性书院讲录》之外,均与胡适“整理国故”的思路接近。作者中既有闻名学界的大师,也有名不见经传的一般学人,这种不约而同的取向,足以说明书院志内涵和外延在时代思潮中的巨变。明清书院志基本是一院一志,或一院数次修志,两院合志的情形虽有而极少。尤其是理学书院纂修志书,书院是作为儒学道场而出现的,当时书院虽然多达数千所,但是并非每所书院都有这样的传统和实践,因此纂修志书的书院只是极少数,合志的意义也不大。唯有清人王昶《天下书院总志》与专题研究稍为接近。《天下书院总志》共20卷,乃集各省府州县方志中史料而成,包括“各书院历史沿革、历代有关书院之诗文,间收学规、章程”[10]596。王昶身为汉学家,究心典章制度,留意书院亦在情理之中。这也说明,民国时期书院整理与研究与清代汉学在逻辑、方法上有承接关系。

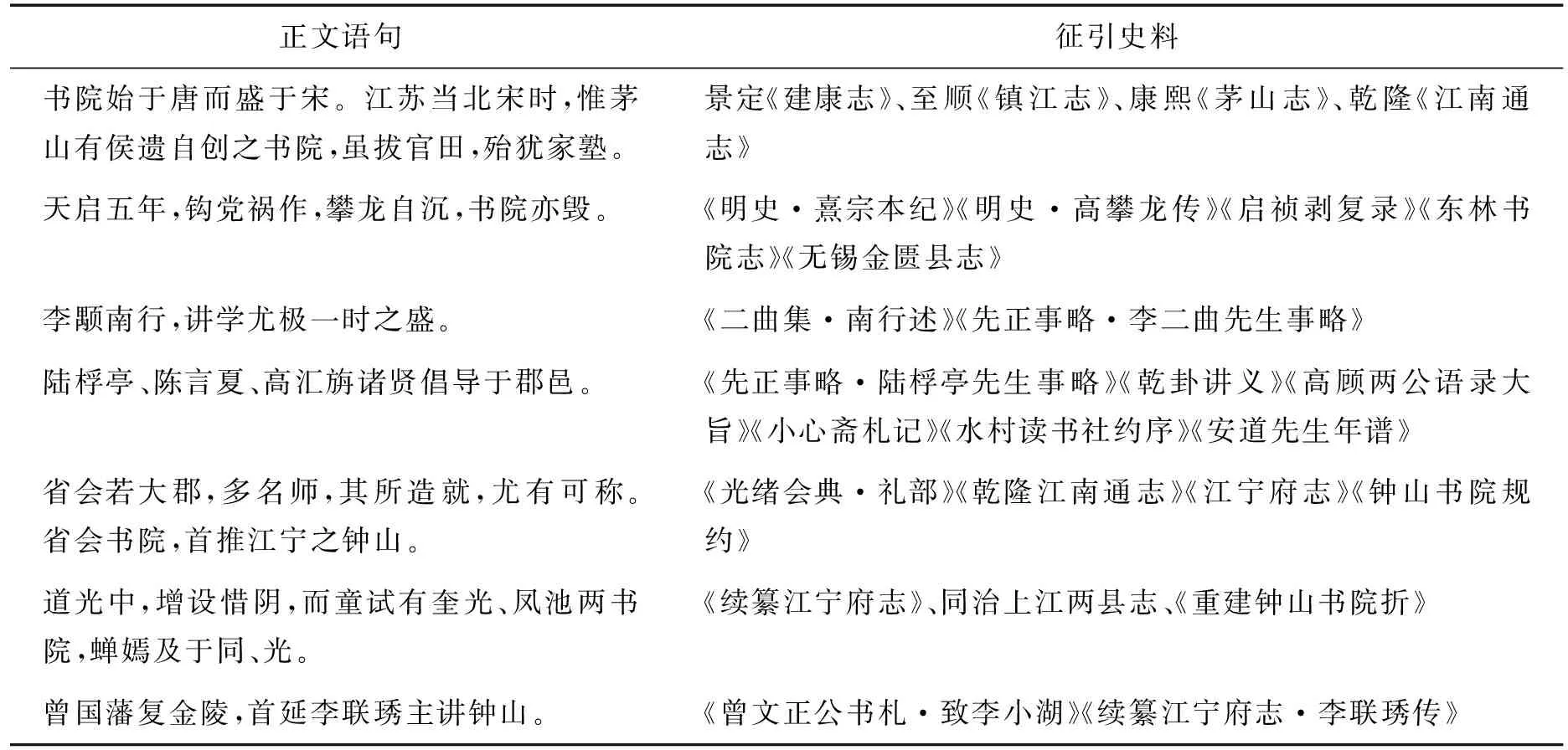

(二)排比材料、采用实证方法进行研究

以柳诒徵《江苏书院志初稿》为例。该志的特点一是大量引用方志、书院志、正史、政书、年谱、文集、书札、笔记等各种史料,二是对各种散见的书院如茅山、晏殊、金渊、龟山、城南、遂初、北府、明道等都尽量加以收录,力图勾勒江苏一省书院全貌。写作方式是排比材料对正文语句进行佐证,列举数条如下:

表5 柳诒徵《江苏书院志初稿》征引史料举例

纵览全志,从明代以来如《东林书院志》《钟山书院志》《宝晋书院志》《虞山书院志》等都有引用。该志重点突出明代东林书院、清代钟山书院,以彰显书院和学术的变迁关系。王兰荫所撰河北、山东两省书院志则完全是以一省诸州县为界域进行资料排比,论述文字几乎没有,实属资料汇编。魏颂唐《敷文书院志略》不分卷,内容有纪述、碑文、题咏等,从形式上看,略接近于传统书院志,然而其主要意图亦只是搜集文献,如“纪述”部分即排比诸方志史料。

(三)剥离儒学义例与书院志之间的关系、引入西方教育学理论

主要表现为对儒学的信仰体系(理学)和价值体系(汉学)进行批判、解构,大力削减可资彰显儒学“道统”和“家法”的史料。比如,书院志中的祭祀、人物传记之类无论史料之有无,尽皆不录,即如碑记往往申述道统,是理学型书院志收录的重点,王兰荫《河北省书院志初稿》却仅存其目而“不录全文”[11]154。这一时期的志书编纂将重点放到了书院沿革和制度上,着力突出经费、学田等经济要素。比如保定莲池书院,王兰荫所运用的史料有雍正《畿辅通志》、光绪《畿辅通志》、光绪《保定府志》等,介绍了书院地址、修建情况、万卷楼藏书情形,而汉学家黄彭年编《莲池书院肄业日记》等都不提及。再如深县文瑞书院,对其书院钱息及各盐当承使钱文之数目共29条,极为详细地进行罗列,书院记两篇则仅其存目。[11]310-312又如安平县武定书院,一一详列其新旧地亩数及生息款项,并且用括号进行长篇文字说明,虽有记五篇,却仅存其目。[11]316-318吴景贤《安徽书院志》亦采用这一思路,比如对于明代讲学甚盛的复初书院,仅以数行文字述其沿革而已。对于明清两代以讲学而著称的紫阳、还古两书院亦仅述其沿革,其他方面则不加提及。对比施璜《紫阳书院志》《还古书院志》对理学道统的大力表彰,两者意趣差别之大,可得而见。与胡适等西化派不同,对于新儒家而言,传统书院志的原则和精神还在被继承着。是故马一浮《复性书院讲录》仍然与明清时代书院志的传统体例基本相同,然而新儒家的这种努力对于当时整个时代思想趋向而言,已然是最后的绝唱。

与此同时,书院被作为一种可以脱离儒学的教育组织进行诠释,以便进入到近现代学术体系中去寻找其存在位置。比如胡适《书院制史略》即以西学为参照系将书院教学方式与道尔顿制对比,将课艺集与博士论文对比。邓之诚《清季书院述略》也有“英国导师制度,正由吾国书院脱化而成”[12]13之说。吴景贤《安徽书院志》则明确指出“当中国未举办新式学校之时,书院就是我们的学校”,表示纂修该志即是“意在祖述文献,用校新猷”[13]113。即便是新儒家,就其观念而言,也往往将书院作教育机构来看。[14]2598这样,当书院在近现代学术体系中找到其位置时,与西方文化的冲突进一步消减了。也正是这样,以历史学,尤其是教育史为切入点,文献的搜集、编排、判定、阐述也成了书院学研究的中心。书院志的内涵、外延由之表现出强烈的史学特征,其编纂体例发生着又一次重要变迁。

四、余论:关于本论题意义的进一步说明

以上探讨了理学、汉学和近现代史学三种社会文化思潮下书院志编纂体例及其内涵、外延的变化。书院编纂体例是深受不同学术形态和时代思潮影响或决定的。从时间上看,这三种学术形态和社会思潮伴随着书院的兴起、发展、变异和终结而发生变化,尤其是明清到民国五六百年中,书院志因之呈现出不同类型和风貌。

这三种学术形态分别展示了儒学的信仰体系、价值体系和知识体系。信仰体系是理学建构起来的,充满着使命感和创造力,在书院和书院志最初产生的时代,将儒学与其紧密地结合在一起,呼唤着士人内心最深处的道德勇气和实践精神,书院志堪称一部传道书。价值体系是汉学家以儒学经典文本为话语前提,以之重构一切外在典章制度和价值准则的宣言书,更多被赋予发表其学说、政见的任务和功能。知识体系是近现代史学将儒学作为研究对象的产物,这时儒学的信仰、价值被剥离,只剩下纯粹的文献意义,书院志编纂更多也只是为说明古代社会发展情形提供佐证或资治于现代某问题。当然,这三个体系是彼此联系、不可分割的。信仰体系处于最深的层次,价值体系与社会制度的关系最为紧密,离开了信仰和价值,书院志只能作为既定的史料不断被各种理论“翻炒”。知识体系又可以为信仰和价值体系提供学理养分。不同的学术形态同时具有这三个方向,只是深浅各异。

长期以来,在众多学人的努力下,知识体系的书院学逐步走向深入、完备,并不断开拓出新的方向。近年来,儒学的价值体系在中国大陆新儒家的制度建构中被大力鼓吹和传播,波及社会的各个角落。而在书院中,信仰体系这一方面却发展得最具活力,这说明,书院从本质上仍是儒者道德生命实践的场所,因为儒学需要给予信徒以精神安顿的现实空间。同时,书院不断发展,其志书编纂必然提上日程,编纂体例的探讨、义例的思考、效果的判断等,都是亟待解决的问题。书院学的发展,也有待于更多理论的探索,包括对书院文献整理和编纂理论的探索。