劳动成本、国际税收竞争与外资选址

刘 超 郑忱阳

(对外经济贸易大学 国际经济贸易学院,北京 100029)

一、引言

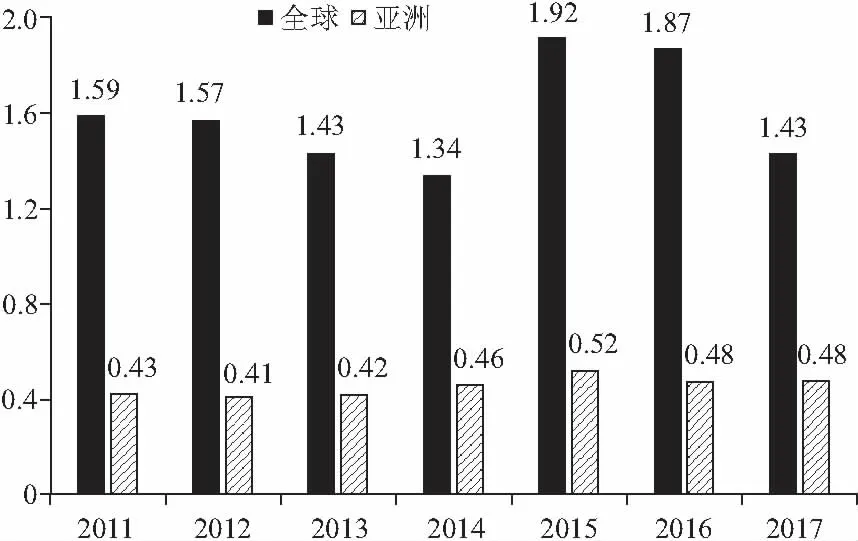

在过去三十多年里,世界各国为获得外商直接投资(FDI)开展的国际税收竞争十分普遍并愈演愈烈,其背后不外乎有两方面的因素驱动:一方面,由于FDI能够创造就业岗位,提供技术溢出效应,消除垄断优化产业结构,具有进口替代效应进而提高消费者福利等,促使地区或国家之间纷纷争取FDI;另一方面,跨国公司受市场导向驱使,愿意在海外投资设厂以获得廉价的生产要素、宽松的生态环境法规①、优惠的税收减免以及当地的专业人才和技术等。作为全球化的基本动力之一,如图1所示,2017年全球FDI流入额达到1.43万亿美元,同比下降23%。与2015年以来全球FDI持续萎靡的情况相反,亚洲FDI流入额依然稳健地达到4760亿美元,亚洲依旧作为全世界最大的FDI接收地并保持对全球外资足够的吸引力②。

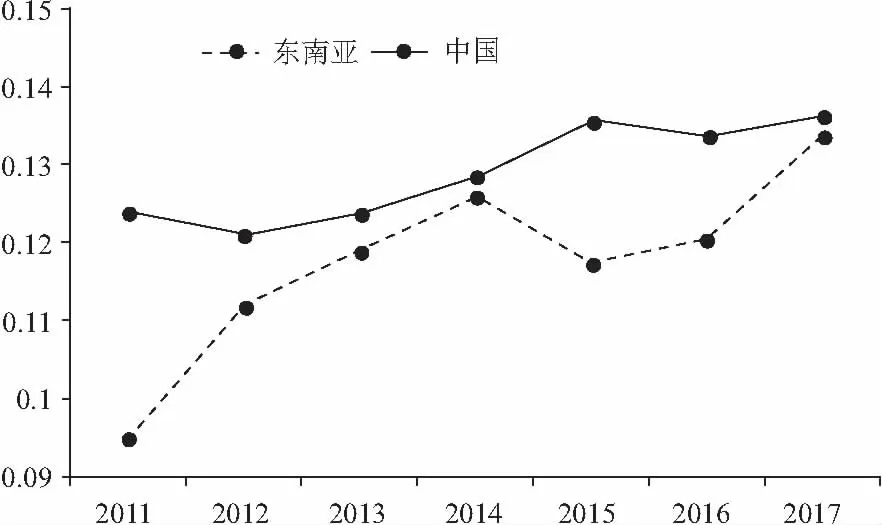

然而通过对亚洲内部的FDI分布进行分析(见图2),我们发现了值得关注的现象:此前很受外资青睐的中国近年来颇为“失宠”,2015~2017年间,外商对华直接投资平均增长率只有0.6%,而东南亚地区成为跨国公司眼中新的宠儿,2017年末,流入东南亚的FDI达1338亿美元,几乎追平流入中国的1363亿美元②。无独有偶,近来媒体争相报道有越来越多的外资企业撤离中国,其中不乏知名国际企业,如松下、诺基亚、楼氏集团(Knowles)、仙童公司(Fairchild)等。2018年4月底,韩国三星正式关闭在中国大陆唯一一家网络设备生产企业——深圳三星电子通信公司,过去几年中三星在中国的用工人数大幅跌落,其工厂也逐渐由中国转移至东南亚。截至2018年5月,三星在中国的用工人数不足3000人,而在东南亚地区的用工人数却达到了14万,这比当年在中国的最高用工人数还多出4万,除此之外,三星2017年在越南投资100亿美金,更是占到了当年越南工业总产值的15%左右③。纵观金融危机后的十年,我们发现外资工厂从中国撤离已经变成了一种常见现象,改革开放后,外资之所以大量涌入得益于中国积极的招商引资政策:以优惠的土地税收政策与廉价劳动力吸引国际公司,促使他们将工厂搬至中国。而自金融危机以来中国土地价格和劳动成本正在逐渐攀升,产业结构也从劳动密集型逐渐转向资本和技术密集型,外资企业出现向其他低生产成本国家转移的趋势[1]。

图1 全球和亚洲FDI流入额(单位:万亿美元)

图2 亚洲FDI流入分布(单位:万亿美元)

已有大量国内外实证研究指出,劳动成本是影响FDI选址决策的重要因素之一[2][3][4],但这些研究忽略了其他国家为吸引FDI制定的优惠政策对跨国公司选址的影响,此外,既有文献对劳动成本或最低工资率影响FDI区位选择机制的研究还不多见。综上所述,本文提出的问题是:考虑非对称国家之间的政策竞争时,如中国和其他东南亚国家,跨国公司如何在存在劳动成本差异时做出选址决策?各国对FDI的补贴或税收是怎样确定的?除此之外,本文还提出两个规范问题:第一,两国间的FDI竞争能够改善参与国的国家福利吗?第二,从全球总福利水平看,FDI竞争是有效的吗?

针对上述问题,现有数据和计量模型很难支撑考虑两个国家间博弈行为的实证研究,因此本文基于Haufler和Wooton(1999)的理论框架,引入非对称的劳动成本和非自愿失业,建立基于完全信息下非合作动态博弈模型回答上述问题。具体而言,来自区域外的一家跨国公司打算在该区域投资建厂,由于自身资金约束或固定进入成本非常高昂,所以只能选择一个国家进行FDI。该区域由市场规模不同的两个国家组成,拥有较大市场规模的国家(此后定义为大国)的劳动成本较高,与之相对的,小国的劳动成本较低,两国政府可以同时且非合作地对FDI进行补贴来吸引跨国公司在本国投资。如果跨国公司选择大国,那么它将在大国销售更多的产品以获得较高的利润,但由于较高的劳动力价格需要承担较高的生产成本,相反若选择小国,跨国公司只需支付较低的劳动成本,但由于贸易成本的存在,跨国公司不得不支付较高的贸易总成本以将产品销售至大国。因此,跨国公司在选择东道国时,面临着如何权衡市场规模和节约成本的问题,此外,两个国家的激励政策也会显著地影响跨国公司的选择。

通过比较不存在竞争政策时的基准情况和存在FDI竞争时的均衡结果,研究发现:跨国公司的选址决策取决于两国劳动成本的相对大小、大国的市场规模以及贸易成本三者之间的交互作用,任一国家均有可能赢得FDI竞争;FDI竞争可能帕累托弱改进参与国的福利,也可能帕累托弱恶化参与国的福利,因此FDI竞争对参与国福利的影响是不确定的;但是从全球福利来看,FDI竞争并不影响配置效率(allocative efficiency),依然能够最大化全球总福利;如果小国存在非自愿失业或者允许跨国公司以低于现行工资的价格雇佣劳动,那么小国有更强的动机争取FDI,这将提高跨国公司选择小国的可能性,并会在FDI竞争中使大国需要支付更高的补贴以吸引跨国公司投资。

相比以往研究,本文可能的边际贡献主要体现在:第一,以往经验文献多研究一国内部的FDI区位选择,忽略了其他国家策略博弈的影响,本文讨论了国际间存在政策竞争时跨国公司的选址决策;第二,在经典模型中引入新的非对称性——差异化的劳动成本,并同时考察了就业创造效应(job-creation effect)对FDI竞争的均衡结果的影响;第三,对于国内外学界争论已久的“FDI竞争是否有利”这一热点问题,我们给出了针对不同情况具有不同结果的回答。

本文剩余部分结构安排如下:第二部分是相关文献回顾,第三部分是模型设定,第四部分讨论不考虑政策竞争的模型,第五部分讨论存在政策竞争的模型,第六部分引入非自愿失业,讨论就业创造效应对FDI区位选择的影响,最后是本文结论以及针对中国FDI政策改革提出的建议。

二、文献回顾

本文与企业竞拍战(bidding for firms)的文献密切联系,Haufler和Wooton(1999)分析了两个市场规模不同的国家竞争一家跨国公司的情况,并建立模型框架,由于市场规模效应(market-size effect)跨国公司总会选择大国[5]。后续学者在保留市场规模差异的基础上,引入了可能改变竞争结果的其他非对称性:Barros和Cabral(2000)考虑了小国存在失业的情况,跨国公司在小国有潜在的雇佣福利,政策竞争使得小国有机会赢得FDI[6]。Fumagalli(2003)引入水平市场结构,假设两国均存在本土在位企业且具有不同的生产技术水平,其中大国企业拥有较高的技术水平,由于技术溢出效应,小国愿意支付更高的补贴使跨国公司选择本国[7]。同样考虑大国存在本国企业的情况,Bjorvatn和Eckel(2006)创造了另一种非对称性,即小国没有本国企业,竞争效应使小国也可能在FDI竞争中获胜,但如果双方均考虑失业,由于就业创造效应,那么小国获胜的可能性有所降低[8]。张晏(2007)在多地方政府竞争FDI时引入了中央政府,中央政府的调节行为能够缓解政策竞争造成的福利扭曲[9]。Haulfer和Mittermaier(2011)则将上游要素供应商以劳动者工会的形式纳入该类文献,分析了工会的存在如何影响以追求国家福利最大化为目标的本国政府的竞争政策[10]。谢申祥和王孝松(2011)在Bjorvatn文章的基础上研究了市场规模和技术获取的交互作用对FDI区位选择的影响[11]。上述研究考虑的是针对一家单产品跨国公司的竞争,而马捷等(2012)将该领域扩展到针对一家多产品跨国公司展开政策竞争[12]。以上研究均基于水平市场结构进行分析,Ma(2013)首次将垂直市场结构引入该领域,小国提供企业生产所必需的中间产品,这一非对称性有利于小国赢得跨国公司[13]。Ma和Wooton(2017)还讨论了对一家生产两种垂直差异化产品的跨国公司进行政策竞争的情况,其中一种产品已经在该区域的大国进行生产并在两国的产品市场流通[14]。在Bjorvatn和Eckel的分析框架上,Amerighi和Feo(2017)引入了混合寡头市场,认为FDI竞争的福利效应依赖既有企业的所有权性质[15]。本文与这些研究的主要不同在于,上述文献普遍假设跨国公司在两国的生产成本相同且FDI进入不会影响生产成本,而本文放松了这一假定的前半部分,因此本文对该领域的主要贡献是讨论不同的边际生产成本对FDI区位选择的影响,并在此基础上检验了就业创造效应的作用。

另一类与本文相关的文献是在传统的公共财政领域中关于“流动资本”的税收竞争。在这类文献中,通常假定一个完全竞争的市场环境,通过引入其他非对称性研究不同税收工具的相互作用,如Zodrow和Mieszkowski(1986)、Wilson(1991)以及Kanbur和Keen(1993)等[16][17][18]。但正如Fumagalli(2003)指出,以利润最大化为目标的企业不同于流动资本,所以该类文献的模型更适合用来讨论政府间对证券投资而非对FDI的竞争。

此外本文基于观察事实构建理论模型,因此也与若干实证研究有所联系。Cleeve(2008)指出需求增加和市场规模对外商投资有正向作用[19]。张亮(2013)系统地研究了不完全的劳动力市场与外商直接投资的关系,他指出劳动密集程度较高行业的外资更倾向于在劳动力成本较低地区进行投资,外资更偏向于对市场潜力较大地区的市场需求度较大的行业进行投资,此外在劳动保护较少的地区FDI明显较多[20](P213)。刘凯等(2016)考察了劳动力异质性(劳动力规模、劳动力质量、劳动力成本和劳动力结构)对FDI区位选择的影响,研究发现东道国较低的工资水平有利于吸引 FDI的流入,另外,劳动力异质性对发展中国家的FDI区位选择有着较大影响,而对发达国家的影响不显著[2]。刘晨等的研究(2018)则表明FDI进入与东道国劳动力工资存在双向因果关系,跨国公司对东道国工资上升有显著正向作用[21]。本文不仅讨论了劳动成本,还讨论了劳动成本与其他因素的交互作用影响FDI选址的机制,并认为FDI进入依赖成本节约效应,如果节约生产成本效应占据主导地位,跨国公司选择小国的可能性大;如果节约贸易成本效应占优,则跨国公司倾向在大国进行投资。

三、模型设定

(一)需求和生产

一家位于两国所在地区以外的跨国公司,需要在该地区投资建厂进行生产以满足两国消费者的需求,跨国公司之所以选择FDI而不是从本国向该地区出口的原因可能是出口成本过于高昂。为了排除本土企业与跨国企业存在竞争对均衡结果的影响,本文假设A、B两个国家均不存在生产商品Q的本土企业④,因此跨国企业在两个国家均可以成为垄断厂商。

在决定产品的产量和价格之前,跨国公司首先要选择在哪个国家进行投资。假设无论选择哪个国家进行FDI,跨国公司都需要支付一个相同的固定进入成本,为方便表达本文将其标准化为0⑤。跨国公司一旦选定在一国进行FDI,则需要出口至另一国家,出口面临的单位贸易成本(trade cost)为t。

假设跨国公司需要使用1单位劳动生产1单位产品,因此跨国公司在i国生产的边际成本等于该国的保留工资wi,跨国企业不可能以低于wi雇佣劳动,这是因为市场上仍有大量企业愿意以保留工资提供就业,同时跨国企业也没必要以高于wi雇佣劳动,因为给定保留工资,劳动市场能够提供充足的劳动力,所以FDI进入不会影响wi。因此在本文模型中国家间存在两个非对称性:不同的市场规模和边际成本,其中非对称的边际成本是本文模型有别于该领域之前研究的主要之处。

(二)政府行为

对于任何一个国家,由于进口替代效应和就业创造效应,FDI都可能提高东道国福利。于是在本文模型中,假设任何一个国家都有动机参与到FDI竞争中,可以对跨国公司在本国境内的FDI给予补贴,以此来影响跨国公司的FDI决策。如果FDI发生在i国,那么该国对FDI的一次性总付补贴(a lump-sum subsidy)为si,|si|=|nSi|,n≥1,因此该补贴不会影响跨国公司的边际成本。由于政府必须实现预算平衡,这一补贴完全来自向本国代表性家庭征税,所以会影响消费者福利。如果si<0,这代表i国政府对跨国公司的FDI征税,而这时税收收入全部返还给本国代表性家庭。

(三)行动时序

接下来本文考虑两国政府和跨国公司的三阶段完全信息动态博弈:第一阶段,政策竞争环节。两国政府GA和GB同时且非合作地提出各自的补贴政策sA和sB,相当于一次静态纳什博弈。第二阶段,跨国公司选址决策环节。在观测到两国政府的补贴政策后,跨国公司M做出FDI选址决策,选择A国或B国。第三阶段,生产决策环节。确定东道国后,跨国公司决定其产品的价格和产量。下面本文使用逆向归纳法求解均衡。

四、不存在政策竞争时跨国公司的选址决策

为了便于与后续分析比较,本文首先考虑一个不存在FDI竞争的基准模型,即sA=sB=0,该情况也可以认为两国政府采取同样的引资优惠政策。

(一)均衡分析

1.生产决策阶段

本文要保证两国的市场不是相互割裂的,跨国公司总是可以选择在一国生产,并能够出口至另一国获取利润,这意味着无论跨国公司在哪个国家进行FDI,两国市场上同时存在该产品的销售:

于是引入本文的第一个重要假设:

假设1:2-wA-wB-t>0。

假设1保证了跨国公司总能够同时满足两国市场对跨国公司生产的产品需求。

2.FDI选址决策阶段

跨国公司在利润最大化的目标下,选择B国进行FDI的充分必要条件是:πB-πA>0;否则将会选择A国进行FDI。

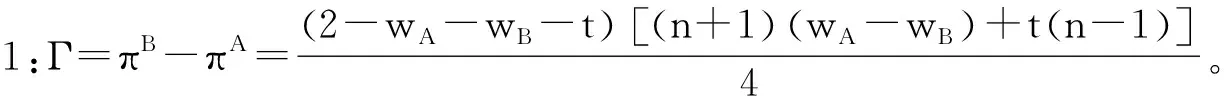

Γ表示跨国公司选择B国进行FDI时的投资溢价(investment premium)。易知当Γ=0时,跨国公司在A和B两国之间的选择是无差异的;当Γ>0时,跨国公司在B国的利润高于A国;当Γ<0时,跨国公司在A国的利润高于B国。由此我们可得到第一个命题⑥:

推论1:在不考虑政策竞争时,给定其他条件相同,两国的劳动力价格差异越小,或两国之间的贸易成本越高,或大国的相对市场规模越大,跨国公司选择大国进行FDI的可能性越大,反之在小国进行FDI的可能性越大。

(二)福利分析

我们想知道,在不存在政府干预的情况下,均衡时跨国公司的FDI选址决策是否实现了配置效率?这里所谓的FDI的选址决策实现了配置效率指的是该选址能够使跨国公司利润与两国福利之和最大,即从全球总福利水平看,FDI的选址是有效率的。

命题2:当不考虑政策竞争时,均衡时跨国公司的FDI选址是具有配置效率的。

该命题意味着不存在政府干预时,跨国公司追求利润最大化的动机使得FDI选址决策总是具有配置效率。在分析后续问题时,本文需要比较一个国家在获得FDI后的福利变化,因此给出如下定义:

本文有别于其他同类文献的一点是,本文想要研究在两国均有动机争取FDI时政策竞争的福利问题,要保证两国有动机参与FDI竞争需要满足vA>0且vB>0,因此引入本文第二个重要假设:

假设2:t>wB-wA>0。

为了排除劳动力流动对跨国公司选址决策和国家税基的影响,我们假定两国间劳动人口无法自由流动。该假设意味着大国的劳动力价格高于小国且劳动力不能从小国流向大国,因为跨国公司没有动机选择在大国建厂反而雇佣小国的劳动人口(t+wA>wB)。

命题3:在不考虑政策竞争时,FDI给本国带来的福利改进随他国劳动力价格、贸易成本以及本国市场规模的增加而增加,随本国劳动力价格的增加而减少。

当他国劳动力价格或者贸易成本增加时,会提高产品在他国生产的价格,若本国没有得到FDI,较高的产品进口价格导致国家福利减少,所以会使本国从FDI中得到的福利改进增加,提高本国对FDI的评价,这意味着增加了本国追逐FDI的动机。当本国的劳动力价格增加时,会使得本国从FDI中获得的国家福利减少,降低了本国对FDI的评价。此外,B国的市场规模越大,B国在获得FDI时的福利改进也越大。

在本文模型中,进口替代效应是指每个国家的消费者都倾向于购买在国内生产的产品而不是从国外进口的产品,这是因为前者比后者更便宜。在本文中进口替代效应的存在使得每个国家都有动机参与到FDI的政策竞争中。

五、考虑政策竞争下的FDI区位选择

现在我们考虑两国进行FDI竞争的模型,由于第三阶段结果和上述模型相同,所以直接从第二阶段——选址决策阶段入手。

(一)均衡分析

1.FDI选址决策阶段

在该阶段,在观察到两国的一次性总付补贴sA和sB后,跨国公司会选择使自己利益最大(πi+si)的FDI选址决策。因此,跨国公司选择在A国进行FDI的充分必要条件是πA+sA>πB+sB,否则跨国公司将选择在B国进行FDI。与基准模型相比,跨国公司的FDI决策除了受到两国劳动力价格和贸易成本的影响以外,还会受到两国补贴政策的影响。

2.政策竞争阶段

第一阶段的补贴博弈类似于完全信息下的密封式一级价格拍卖[5][13],但在本模型中有一点不同,对FDI评价最高的国家也许无法赢得FDI竞争,原因是当投资溢价严格为正时,竞争对手愿意支付给跨国公司的补贴加上它的投资溢价会大于该国对FDI的评价。考虑到以上情况,本文刻画如下第一阶段的均衡:

A国赢得FDI竞争的充分必要条件为式(1):

vA>vB+πB-πA

(1)

A国补贴跨国公司sA=vB+πB-πA。B国赢得FDI的充分必要条件是:vB>vA+πA-πB,并补贴跨国公司sB=vA-(πB-πA)。

由条件(1)可知,当A国赢得FDI时,有vA-(vB+πB-πA)>0,于是我们得到命题4:

命题4:当考虑政策竞争时,跨国公司选择A国进行FDI的充分必要条件是:

(2)

否则,跨国公司选择B国进行FDI。

可以看到由命题4和命题1所得到的跨国公司的FDI决策条件相同,由命题4可知在考虑政策竞争的情况下推论1也同样成立。接下来,我们想要知道在均衡中,赢得FDI竞争的国家是否有动机对跨国公司征税。我们首先考虑B国的补贴政策,由命题5给出。

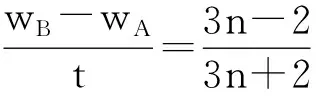

命题5:当B国赢得FDI竞争时,对跨国公司补贴的充分必要条件是:

(3)

否则,B国可以对跨国公司征税。

命题6:当A国赢得FDI时,向跨国公司支付补贴的充分必要条件是:

(4)

否则,A国可以对跨国公司征税。

(二)福利分析

本文接下来分析两国关于FDI竞争的福利含义,在此回答两个问题:(1)均衡时跨国公司的FDI选址决策是否实现了配置效率?(2)与不存在政府干预的基准模型相比,参与FDI竞争是否提高了参与国的福利?

在不考虑政策竞争的模型中,实际上已经回答了第一个问题,这是因为即使存在FDI竞争,对跨国公司的补贴或者征税实质上是一种转移支付,并且两国对跨国公司的评价完全可以被FDI带来的福利改进内部化,因此不影响配置效率,所以在存在政府干预的情况下,跨国公司的FDI决策依然可以实现配置效率。下面的命题回答了第二个问题:

图3 FDI竞争的福利与税收分布

六、失业与劳动法豁免权

在FDI竞争中,处于劣势国家的政府为吸引跨国公司在本国境内投资,给予跨国公司劳动法豁免权的优惠政策十分常见。为模拟这一情况,本文在考虑两国政府进行政策竞争的基础上引入最低工资率和非自愿失业,分析FDI的就业创造效应对均衡的影响。在这类文献中,Barros和Cabral(2000)与Bjorvatn和Eckel(2006)同样考虑了非自愿失业[6][8],不同的是前者假设小国存在非自愿失业而后者假设两国都存在非自愿失业。由于大国通常具有比较完整的产业体系,能够吸收更多的劳动人口,而小国的产业结构往往十分单一,本文为贴近现实情况,假设只有小国存在非自愿失业。

(一)环境设定

本文用μ表示A国劳动力的影子价格,即A国劳动力愿意接受的工资水平,并有μ (5) 通过对比命题4和命题8中小国成功吸引FDI的条件不难发现,命题8中小国赢得FDI的值域被放大了,其背后的经济学含义比较直观,即因FDI能够提供就业岗位,故小国政府更有动机争取FDI。 命题9:若A国存在非自愿失业,FDI竞争会提高B国成功吸引跨国公司的成本。 由于小国存在非自愿失业或小国政府能够给予跨国企业劳动法豁免权,当跨国公司在小国投资生产时,一方面能够以更低廉的劳动成本进行生产,由此产生的成本节约效应增加了跨国公司选择小国的可能性;另一方面跨国公司能够解决小国一部分的失业问题,由于就业创造效应使小国争取FDI的动机强于小国充分就业时的情况,从而增加了大国赢得FDI时的花费。事实上,由于小国制度与大国相比还不健全,小国工资弹性往往高于大国,因此小国有更多的政策空间与大国进行企业竞拍战,本文第五和第六部分对这种现象提供了机制上的一种解释。 回到引言中描述的案例和问题:在考虑国家之间的FDI竞争时,劳动成本如何影响跨国公司的选址?企业竞拍战对参与国的福利影响是怎样的?本文在一个完全信息动态博弈的框架中回答了这些问题。 研究结论表明,FDI竞争的结果取决于成本节约效应和市场规模效应的交互作用。如果市场规模效应无法弥补大国劳动力价格过高的劣势,那么跨国公司会选择小国进行FDI;如果小国具有的廉价劳动力成本的优势不明显,那么跨国公司依然会选择市场规模较大的国家;国际间较高的贸易成本也使大国更容易赢得FDI竞争,若贸易成本很低,大国容易失去市场规模优势,从而使小国有机会获得跨国公司投资。本文还发现,FDI竞争对参与国福利的影响是不确定的,但总能最大化全球福利。此外,如果小国存在失业问题或者允许跨国公司以低于法定工资的劳动力成本雇佣工人,那么在FDI竞争中跨国公司更倾向于选择小国,在这种情况下大国若想继续吸引FDI,则不得不提高对FDI的补贴。 在“一带一路”倡议和全球FDI萎靡的局面下,保持对华直接投资的持续增长应是政府较为关注的目标,但像过去简单地依靠以激励为主的地方财政补贴和区别内外资企业的优惠政策并不可取,一是由于这些政策多被地方政府所控制,缺乏透明度和游戏规则,容易引起地方政府间的逐底竞争从而扭曲市场价格;二是该做法实际上是直接牺牲本土企业和消费者的利益以间接地换取GDP增加,导致资源配置无效率。基于本文模型得到的结果,可从市场规模、企业成本、贸易成本三方面着手直接或间接地提高中国对FDI的吸引力: 第一,充分利用地区间FDI的空间关联效应,持续扩大内需,刺激居民消费,挖掘市场潜力。上文已指出在其他条件给定时,一国的市场需求规模越大、居民消费能力越强,则该国内生的区位优势愈发明显。跨国公司多以市场导向为目标,增加其在本国获得的利润是最为直接有效的方法。相关部门可利用我国已有的庞大市场规模和产业群特征,整合FDI相关产业结构以形成集聚优势,促进外资企业与本土企业形成双向溢出效应,巩固并扩大市场规模效应对既有跨国公司的影响。FDI的空间关联效应是指一个城市利用本地特征吸引FDI的同时,也受益于邻域城市FDI的流入,因此国内各相邻地区应摒弃零和博弈的FDI竞争观念,加强合作交流,通过增强彼此间的产业关联、市场互通等方式从整体上增加中国对外资的吸引力。我国拥有巨大的市场潜力,政府可以通过大力促进居民消费和民间投资,优化消费结构,降低生活成本,重视科技创新,形成以消费为主导的有效需求,但同时要杜绝无节制的放松货币、对过剩产能“大水漫灌”等强刺激的做法。 第二,搭配使用财政政策、金融政策、收入政策,提高劳动者素质和生产效率从而从多个维度降低企业成本。根据本文分析,跨国公司转移到东南亚地区的事实正是在面临劳动成本差异时“用脚投票”的结果,本文模型中“劳动力价格”参数具有很强的一般性,可以解释为企业各方面的综合成本,并不单指劳动者工资水平。由于我国生活成本增加,工资水平比较缺乏弹性,直接降低劳动力成本无法解决企业成本过高的结构性问题,反而会压缩居民消费空间,不利于维持中国的内生优势,因此需要依靠一揽子改革来实现:政府可通过行政手段降低企业的法律性成本,减免企业不合理的税费;利用金融政策给予企业融资便利,降低企业的融资成本;继续利用市场的资源配置作用促进各领域的公平竞争,把定价权交还市场,要特别重视要素市场中价格机制的有效性,完善要素市场化配置;地区政府可将财政支出向服务于跨国公司的基础设施建设倾斜,降低企业在中国境内的物流成本。此外,虽然工资水平上涨影响了我国的人口红利,但可以通过增加教育投入、不断加强技能教育和职业培训来提高劳动者的知识技能和生产效率,以劳动效率提高实现雇佣数量下降,降低跨国公司在我国的用工成本。 第三,在进口端和出口端实施有针对性的双向外资和贸易政策,突出我国市场地位。如上文分析所示,外生参数“贸易成本”是分割两国市场的重要条件,给定区域内的总需求,如果贸易成本越高,跨国公司越倾向选择在大国生产,仅需出口小部分商品满足小国的市场需求,从而节省巨额的出口成本,大国的市场规模效应得以体现。鉴于上述讨论,可从两个方面入手以影响贸易成本:一方面,灵活运用新重商主义政策,通过对FDI相关的产业和商品征收差别化的进口关税,给予本国生产与之竞争商品合理的出口补贴,以增加跨国公司从中国撤资的机会成本;加强产权保护,适当采用技术贸易壁垒和蓝色贸易壁垒,提高跨国公司出口至中国的贸易成本。另一方面,因地制宜地鼓励在中西部地区设立经济开发区,鼓励绿地投资流向欠发达和劳动成本较低的地区,实现产业转移的承接;相关部门可考虑在开发区内提供更好的政策环境如税费减免、土地与审批方面的优惠政策等,有效促进企业间形成集聚效应,增加跨国公司对我国市场的依赖程度,间接地提高其离开中国的机会成本。 (致谢:本文感谢对外经济贸易大学马捷老师的指导和建议,感谢匿名审稿人的宝贵意见。文责自负。) 注释: ①大量实证文献指出,污染避难所已成为影响跨国公司选址的重要因素之一,如Kellenberg(2009)。 ②数据来源:《World Investment Report(2018)》。 ③详细阅读可见“吴晓波:外资迅速撤离中国,到底发生了什么”,搜狐财经,2018年5月6日,http://www.sohu.com/a/230645468_654590。 ④在检验其他非对称性对FDI竞争均衡的影响时,通常的做法会排除掉其他可能的影响因素。例如在本文中为了研究非对称的劳动成本,会假设两个参与国均不存在本土企业,实际上在大部分该类文献(只要不研究“本土企业对均衡的影响”)中也通用此做法,比如Haufler和Wooton(1999)、Barros和Cabral(2000)、谢申祥和王孝松(2011)、马捷等(2012)、Ma(2013)、Ma和Wooton(2017)都假设两个参与国均不存在本土企业与跨国企业竞争。现实中,一家拥有技术垄断的跨国企业,比如英特尔公司,在海外任意国家建造芯片工厂时,所面临的市场环境基本可以视为没有竞争的市场。 ⑤进入成本的确是影响跨国公司进入的重要因素之一,但本文讨论的重点不在此,为了控制其对均衡结果的影响,本文假定进入成本是一个固定常数,对其标准化不影响任何计算结果。 ⑥限于篇幅,所有命题证明未列出,有意者可向作者索取。

(二)均衡分析

七、结论与政策启示