清初常州府田赋的起运与存留

——基于康熙三十二年数据的分析

雷炳炎 侯 捷

(1.湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081;2.湘潭大学 历史系,湖南 湘潭 411105)

中国古代社会长期以农业立国,以一家一户为生产单位的小农经济,是历代王朝财政收入的主要来源。历代王朝为了确保国家财政收入和社会秩序的稳定,对田制和田赋体系进行过多次完善和改革。虽然中国传统社会的农业体系经历了漫长的制度变迁,但其背后所蕴含的“以农为本”理念始终没有改变,而随着商品经济的发展和白银货币化的逐步深入,到明清时期,田赋制度更是发生着重大的变革,赋役折银赋予田赋体系以新的内涵。清军入关以后,为了尽快完成国家统一和实现朝廷对地方的有效管控,清朝统治者在中央财政和地方财政的起运与存留中一直采用“八二占比”的模式,康熙年间,江苏常州府田赋起运与存留的严重失衡正是这种模式的缩影。本文拟以康熙三十二年(1693年)常州府田赋征项数据为依据,分析清初田赋起存占比及存留支出问题,主要是基于以下几点考虑:

其一,江苏是清初最富庶的地区之一,也是田赋的主要承担者,正所谓“天下财富大半出东南,而苏常诸郡又财富之甲也。”[注]光绪《靖江县志》卷4《田赋》,台湾成文出版社1983年版, 第83页。仅以常州府为例,康熙三十二年该府田赋项下起科本色米麦达363317石,起科银共600347两。[注]康熙《常州府志》卷8《田赋》, 江苏古籍出版社1991年版,第153页。而康熙《常州府志》的田赋收支项下,对于“起运”与“存留”两项都有具体的记录,这为探讨清初收支和起运存留占比的发展过程提供了有力的史料依据。其二,康熙三十二年处于清王朝赋税定型之际,是“复存留”后新型起存体系框架建立的重要时期。清承明制,“田赋悉照万历年间则例,尽革明末无艺之征……顺治初年,钱粮起存相半,考成之例尚宽厚。后因兵饷急迫,起解数多。”[注]汤斌: 《逋赋难清,乞减定赋额并令立赋税重地州县考成例疏》, 乾隆《江南通志》卷68,《景印文渊阁四库全书》第509册,台湾商务印书馆1983年版,第 9页。清初,朝廷因军费浩繁、中央财政承负过重而削减存留的举措,在地方州县陆续实行,以至“钱粮尽裁存为起,所条万事复一时取办于民”[注]郝浴:《请统筹国用全局疏》(康熙十五年), 《皇清奏议》卷20,台湾文海出版社1967年版, 第1866页。,故而有“存留钱粮,尽裁充兵饷”之说。三藩之乱平定以后,“用是荡涤烦苛,维新庶政,大沛宽和之泽,冀臻熙皞之风”[注]《削平群逆恩诏》,《明清史料》丁编第十本,国家图书馆出版社 2008年版, 第789页。,对战时严苛的筹饷措施进行纠正,并陆续调整中央与地方财政的起存比率,十余年间,战时裁撤款项陆续归复地方。虽然所谓的“复存留”款项和钱粮数额远不及裁撤之数,且起运存留之数,每岁不齐,但此后中央与地方财政比例相对稳定且日趋固定化。其三,清代田赋征收始终受到朝廷的重视,学术界关于清初田赋的研究成果也颇为丰富[注]相关研究成果:梁方仲: 《中国历代户口、田地、田赋统计》, 收入《梁方仲文集》, 中华书局2008年版;彭雨新: 《清代田赋起运存留制度的演进》,《中国经济史研究》,1992年第4期;陈锋: 《清代中央财政与地方财政的调整》,《历史研究》 1997年第5期。,但以往的研究大多属于概述性的制度分析,对地方府县具体收支列项和财政数据的统计似乎涉及较少,本文拟采用量化统计的方法,对常州府财政收支具体项目进行结构性分析,继而对其存在的问题进行探讨,以弥补该研究之不足。

一、清初常州府田赋的起征

田赋征收是我国古老的赋税征收形式,清初田赋多在前朝田制的基础上删减补缺,以达到稳固统治的目的。顺治元年(1644年),“因明季变革,版籍多亡,田赋无准,首著御史卫周祚巡行畿甸,见正定府荒地十之六七,请行清丈编审之法,使地丁钱粮悉符实数。”[注]《清朝通志》卷81《食货略一》,上海商务印书馆1935年版,第7233页。又下令废除明季加派的三饷,“时赋税图籍多为流寇所毁。顺治三年,谕户部稽核钱粮原额,汇为《赋役全书》,悉复明万历之旧。”[注]《清史稿》卷121《食货志》,中华书局1977年版, 第3527页。《赋役全书》因循历代治土安邦的治国理念,解决了财政收支亟待立制的问题,成为清政府恢复农业生产和稳定社会经济的总纲。

清初常州府辖江阴、无锡、武进、宜兴和靖江五县,康熙三十二年“实在当差人丁六十三万四千六百五十一丁”[注]康熙《常州府志》卷8《田赋》,第120、128页。,约占全国人丁总额的3%。常州府土地肥沃,劳动力旺盛,夏税秋粮数额以百万石计,田亩数额、本色米麦以及折色银两总量在江南地区仅次于苏松二府。

清初江南地区的田赋征收条目繁多且内容删减不定,但按起征类别则可分为两种:以米麦纳赋的“本色起征”,折金银贝漆等物纳赋的“折色起征”。顺治十年(1653年)上谕户部:“即如民间充解物料,款项烦多,以致佥点解户赔累难堪,向曾量折几项,但折少解多,民不沾惠,户部等衙门作速查明,有应解本色易于买办者,永远改折。”[注]《清世祖实录》卷74, 顺治十年四月甲寅, 《清实录》第3册,中华书局1985年版,第585页。同年六月,“户兵工三部遵谕改折各直省本色钱粮,归于一条鞭法,总收分解,请永为例。”[注]《清世祖实录》卷76, 顺治十年六月辛亥,第598页。经过顺治年间的赋役改折,除漕粮、兵米等必要款目仍征本色外,其余一概征银,这不但表现在清代财政收支俱以银为单位上,也体现在田赋实物起征向改征折色的过渡上。顺治四年(1647年),靖江县“将新旧在册水滩八万一千亩改每滩百亩改折沙粮三十亩,共计派银2187两。”[注]康熙《常州府志》卷8《田赋》,第120、128页。顺治十六年,常州府除科平米外,另折兵饷正扛解费银409898两,九厘地亩正扛解费银59796两。至康熙三十二年,折实平田共计征银565464两。

清朝鼎定之初,统治者就借鉴前朝田制,推动着原本带有游牧性质的耕作形式向中原地区传统的土地所有制转变。入关以后,清王朝颁行《丈量律制》以统一田亩标准,“凡丈地,五尺为弓,二百四十弓为亩,百亩为顷。”[注]《光绪会典》卷17《户部》, 《续修四库全书》第794册, 上海古籍出版社2002年版,第167页。二百四十弓为一亩即是钦定的标准亩制,但江南地区地形和土地肥瘠程度不同,仅常州府内的民田就包括平田、沙田、水田、高低田、圩田、极高低山竹地等类型。据王业键统计,“江苏省存在有二百余种土地等级,该省税率结构在各省中是最为复杂的。”[注]王业键: 《清代田赋刍论(1750—1911年)》,人民出版社2008年版, 第41页。由于一府乃至同县之中,田、地、山、塘等不同类别的土地都有不同的科则,而同类田土田赋起科时又往往细分为上田、中田、次田和次下田等品级,故在田亩实际计量和征收中,会出现繁多冗杂的征收准则,正如《康熙会典》所言:“凡科则,田有肥跷,赋有轻重,三壤九等,历著成规,第科则太烦,易于混淆。”[注]《康熙会典》卷20《户部·科则》,《近代中国史料丛刊》三辑第72辑, 台湾文海出版社1966年版, 第828页。康熙二十六年(1687年),户科给事中刘国黻上疏反映:“臣办事户垣,见各省起科则例有大地、小地、上、中、下地之殊,有一二等至六七等、三四则至数十则之别。不但各省不同,即一省之中,各府各州各县亦多互异,盖地形有高下平坡,土地有沙卤肥瘠……乞敕下纂修新书,诸臣将大小等则逐一注明。”[注]刘国黼: 《乞各省田地赋役大小等则逐一注明疏》, 乾隆《江南通志》卷68《田赋二》, 第10页。因此,清王朝在沿循明末田赋起科旧例的基础上实行 “折亩”政策,就是将计量田亩折为纳税田亩,使得繁杂的赋税科则得以简化,以避免出现“乡里小民家不蓄制令,眼不睹版籍,里书告之曰汝田若干,其科则唯命之从尔。”[注]光绪《江阴县志》卷25《艺文》,江苏古籍出版社1991年版, 第672页。

常州府平田、沙地和滩地等田亩涨坍无常,赋税也因此增减不定。明时将常州地区田地分为五等,至清初,又将常州田地定为“平沙滩”三则,平田十年一清丈,滨江临湖及近海之水田五年一清丈,以明其涨坍情形,沿海沙地俱照水田起科。依照明末田赋起科旧例,“本折色起存钱粮,各县俱于平米上各则验派,今俱在折实平田上一则起科。”[注]康熙《常州府志》卷8《户口》,第129页。顺治十八年(1661年),“覆准江南苏松等府地粮荒熟混淆,令州县官踏勘分析造报查核。”[注]乾隆《钦定大清会典则例》卷34《户部·田赋一》, 《景印文渊阁四库全书》第621册,第80页。康熙二年(1662年)又命“田地俱照顺治十五年平沙二则亩数科粮。”[注]光绪《靖江县志》卷4《赋役》,第85页。依照同年土地清查记载:“本府所属五县田亩各科不等,共折实平田5631029亩,科各类米麦1049972石。”[注]康熙《常州府志》卷8《户口》,第129页。按《赋役全书》旧例,本折色起运和存留的钱粮基于各县平米上各则验派,自康熙五年经定新制,“俱在折实平田上一则起科,其法极简而可久,又按时征科。”[注]嘉庆《重刊宜兴县旧志》卷3《田赋》,台湾成文出版社1971年版, 第89页。按新制验派数据整理得知:康熙三十二年常州府共计各类平沙田、高低田、圩田山滩塘荡等田地6216489亩,折实平田5641754亩,实应于田亩上征收银565464两,共科本色米麦363317石,府属五县田赋起科情况如表1。

表1 康熙三十二年常州府五县田赋起科情况表

说明:1.本文表格内小数点一位以后的数字采用四舍五入处理,特殊情况另行标注。2.资料来源:康熙《常州府志》卷8, 江苏古籍出版社1991年版。本文所有表格数据来源出处相同者不再单独注明,特殊情况会另行指出。

二、常州府的田赋款目与起存

清王朝对田赋中起运与存留之制的规定较之明代更为详密,清初“省直银粮,名色虽不一,大约田赋、均徭二项,不离起解、存留两款。”[注]孙承泽: 《春明梦余录》卷35《户部》, 北京古籍出版社1992年版, 第581页。“起运以充国足边之需,存留以备支销振乏之用。”[注]万历《怀远县志》卷5, 转引自《梁方仲文集》,第253页。关于清王朝的起运事项与名目,《雍正会典》曾“举其梗概,并将起解批廻等例列于后。”[注]《雍正会典》卷32《赋役二·起运》,《近代中国史料丛刊》三辑第77辑,第1641页。大体可分为起运漕粮、供给在京府衙、支给卫所和协济孤贫的本色起运;起运户工等部折色银、协济银和随漕银等折色起运两类。康熙三十二年间,常州府的田赋起运项目种类繁多,兹依照《雍正会典》起运体例分本色、折色两类加以讨论:

明清称赋税中原定征收的实物为“本色”。洪武十七年(1384年),“云南以金、银、贝、布、漆、丹砂、水银代秋租。于是谓米麦为本色,而诸折纳税粮者谓之折色。”[注]《明史》卷78《食货二·赋役》,中华书局1999年版, 第1264页。明清时期,南方各省本色米麦的起运方式主要为漕运,漕粮被视为国家命脉,“国家建都燕京,廪官饷兵,一切仰给漕粮,是漕粮者,京师之命也。”[注]陆燿: 《切问斋文钞》卷17, 清乾隆四十年吴江陆氏家刻本。清王朝设置河道总督、漕运总督、仓场总督等专门管理漕运,他们与漕船、漕军和漕丁等相互配合,形成了一套完整的漕运体系,漕运提供的物质支撑,维持着王朝各项体制的运转,“其郡国水利,应行详述,江河海漕关系国家命脉”。[注]徐乾学: 《憺园文集》卷35《杂著》, 《清代诗文集汇编》第124册, 上海古籍出版社2010年版,第719页。

康熙三十二年,常州府漕运数额为正米175000石、耗米70000石,共计245000石,占同年常州府米麦起科总额的70.6%。由于漕运沿途需要大量人力物力,往返经年,延误农时,且草料运输中需估算粮食在储存、运输过程中损耗的数额,此类漕粮耗米亦由起运地的百姓承担,给地方所带来的负担甚重。正所谓“州县一年支用在此,通省摊捐亦在此。又奏明弥补津贴各款,漕米一石,协济银三四钱不等,合计已及数万,此在官之累也。”[注]徐珂: 《清稗类钞》卷3《屯漕类·漕弊》,中华书局1984年版, 第546页。

清代田赋的起运除漕运正米以外,还有众多的本色起运款目。起运田粮除仓储贮存外,又需供给京师衙门日常所用米麦,此项亦属于“京运”部分,包含供应户部、工部等官署的官运库用米、府库衙门米、解送耗米及水脚米等细目。康熙三十二年,常州府解运京府衙门白粮正米40239石、耗米11543石,舂办米19653石,加上水手运船所需正米2897石,四项共计起运白粮正米74132石。

地方州县还需支给转运及边运项下所需本色米麦。转运又名腹里运、协济,是指本府县田粮转运至内地其他府县的部分,即“尽一县之入用之而犹不足,然后以他县之赋益之。”[注]顾炎武:《亭林文集》卷2《郡县论》, 中华书局2008年版, 第16页。康熙三十二年,常州府协济淮、寿、镇等仓本色麦共计6647石,支给养济院孤贫口粮本色米9919石,遇闰加编2545石。此外,常州府还需起运部分省仓贮存所需田粮。同年,常州府支给江苏省仓本色正米980石,耗米118石,舂办米227石,夫船米346石,合计1671石。

“边运”系运往各边镇卫所的部分。清前期的常态军饷主要是指兵饷马乾的正常支销,此外,分驻地方军队的军事工程及营房修缮等项开支亦由驻地州县承担。由于各省军队的分布是从王朝统治的整体着眼的,驻军多寡与各地的实际财政收入并不平衡,在军费难以保证的状况下,就需要依赖相邻府县或他省的协济。康熙三十二年间,常州府“边运”本色米麦共计13573石,其中镇标兵饷并运军行月两项起运本色米麦为11000石;南各卫仓水兑糙正米1716石,耗米257石,另计输运夫船米600石。州县对于地方驻军常态田粮的起运有别于国家层面兵饷马乾的开支,这固然减轻了中央财政的压力,使得中央财政保有盈余,但也加重了地方财政的负担,使得拮据的地方财政更加捉襟见肘,而所谓的“耗羡无存,遂致动用地丁正项”,即是这种状况的反映。

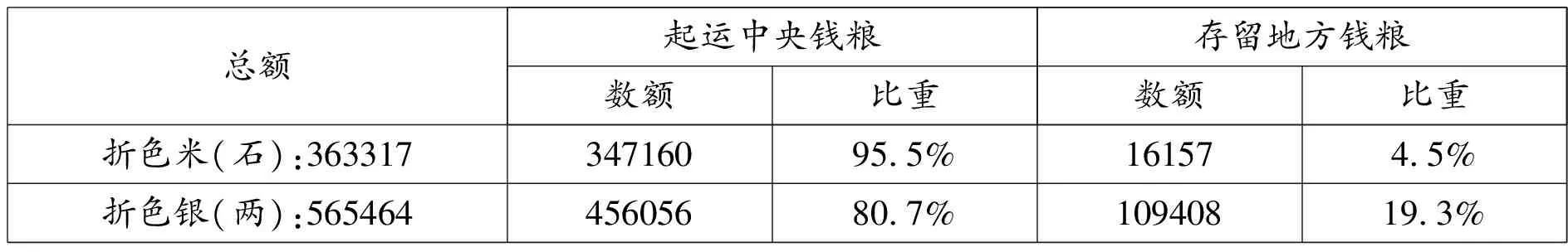

综上可知,常州府田赋总征额为本色米麦363317石,起运347160石,占本色田粮起科总额的95.5%,存留仅余13157石,占本色起科总额的4.5%,田赋起运与存留的失衡由此可见一斑。

传统的田赋征收都是建立在实物财政基础之上的,明代迁都北京以后,每年数百万石的税粮及物资需要通过漕运或陆运等方式解送至京师,运输过程中的人力和财力也均由纳税地区承担,“直隶苏松等府州去北京甚远,又河道有洪闸坝及浅冻之阻,往复逾岁,所费数倍正粮,上逋公租,下妨农务,皆由于此。”[注]《明仁宗实录》卷2下, 永乐二十二年九月庚寅,《明实录》第9册,上海书店1982年版,第71页。从宣德五年(1430年)周忱的赋役改革开始,至万历初年“一条鞭法”在全国推行,历经一个半世纪,明朝最终在制度层面确立了白银货币下的赋役折银,赋役折银加速了实物税制向货币税制的转变,也标志着折色项在赋税体系中逐渐取得了主要地位。顺治以降,赋税征收及起运的改折征银已成为主流,常州府田赋的折色起运正是这种赋税白银货币化潮流的体现,康熙三十二年常州田赋的折色起存款目如下:

其一,京运银。户部项下夏税折色起运19款,折银28852两;秋粮折色起运22款,折银218127两;运夫及募船银52402两,另计本色起运物资按府志注解折银1334两,户部项下合计折银300715两。工部项下折色起运12款,合计折银26449两。此外,礼部项下有牲口料银和箓笋银两款,折银2264两。以上“京运”折色银共计329428两。

其二,随漕解银。随漕解银是漕粮运输过程中所征收的额外附加税。清代正兑漕粮运输过程所需的加耗费用折银征收,即随漕轻赍银。“轻赍银者,始于有明中叶。以诸仓兑运,须给路费,征耗米,征耗米一平一锐,其锐米量取随船作耗,余皆折银,名曰轻赍。”[注]《清史稿》卷122《食货三》,第3572、3567页。清随漕解银细则主要依照《钦定户部则例》中“漕运”下的“轻赍带解”项。[注]《钦定户部则例》卷33《漕运》, 海南出版社2000年版, 第263—265页。顺治十八年,“以苏、松、常、镇四府差繁赋重,漕米每石折银一两,其随漕轻赍席木赠截等银,仍征之耗米,及给军行月赠耗等米,亦按时价折征。”[注]《清史稿》卷122《食货三》,第3572、3567页。由于起运钱粮皆输送至远方,就不可避免存在舟车转运、虫鼠啮蚀之耗。加上车船人力、芦板竹席及水脚银等种种费用,又另需预估盗贼窃取、风雨舟沉等情况所耗费用。这些漕运预征的费用亦由起运地的百姓承担。康熙三十二年间,常州府随漕起解本色三分芦席、楞木、松板、水脚银四项折银5692两,除坍荒连升实征轻赍米折银22750两,折色七分芦席、毛竹、松板折银2620两,江北河工米折银1750两,以上随漕解银项共计折银32816两。

其三,协济银。包含协济外府仓粮折银和协济驿站银两方面。康熙三十二年,常州府协济凤阳、寿州、亳州、淮安、镇江及扬州等仓折色米麦52154石,折银22544两。协济外府驿站银用于为朝廷使臣、朝觐进贡者和传送公文奏章的信差提供马匹和食物住宿。康熙三十二年间,常州府共协济外府驿站13个,协济银7426两,协济驿站银及协济外府仓粮银两项共计起运银29970两。

其四,兵粮马草折银。清代以兵饷马乾为主要内容的常额军费支出约占中央财政总支出的70%,但“饷乾之款”外的军事费用,则主要动用地方的钱粮。地方州县除对地方驻军常态军粮的支给外,仍需支给其兵丁月饷,但这类军费的支给更多的是在原有框架内的一种明取或暗派。康熙三十二年,常州府支给江南省会镇标兵饷银55600两,箭支银2000两,操江兵饷5118两,镇江仓折色草折银609两,镇江卫浅船料银515两,共计支银63842两。

表2 康熙三十二年间常州府田赋本折色起运、存留数额及占比情况表

从表2可以看出,常州府田赋起运与存留的数额差距悬殊,本色米麦起运占全府起科田赋总额的95.5%,地方的本色存留仅余4.5%,折色银两起运占比80.7%。清廷在田赋起征和钱粮输送中的“掠夺性”获取,使得地方百姓苦不堪言。作为血缘和地缘共同体的士绅大户是土地的主要占有者,也是田税和漕运的直接承担者,“起运多派于大户,存留则派贫难小户”。[注]梁方仲:《田赋输纳的方式与道路远近的关系》, 《梁方仲文集》, 第255页。他们除承担田粮税赋以外,还需额外出资以弥补州府的亏空,“大户赔累不堪,仍遭严逼,破产倾家,缕指难数。”普通人户“田止数亩以至数十亩,终岁勤动,本不足供八口一年之食,折漕既无现钱,势必举其日食之米贱售之。恐此辈完漕之后,小则号寒啼饥,大则卖男鬻女,有不可问者矣。”[注]光绪《无锡、金匮县志》卷38《艺文》, 江苏古籍出版社1991年版, 第645页。

三、常州府存留的支出问题

传统社会的田赋征项始终是国家财政征收的最重要部分,起运的田赋主要用于区域之间的协济和国家军费的开支,存留钱粮则直接影响到州县的日常开支和聘用衙役的经费支出等。康熙三十二年常州府存留米麦16157石,银109408两。存留项下的支出,按其内容大致可分为薪俸银、办公开支银、文教银、支给孤贫银和邮驿运银共五类。

薪俸银即本府财政需支给府县官员和差吏的银两。康熙三十二年间,常州府共有官吏差役1833人,应支出薪俸银计13185两。其中府级官员14名,薪俸银985两,县级官员29名,薪俸银1271两。皂隶、门子及马快等吏役共计1789人,食银10929两。办公开支银包括庆贺表笺银、朝庙祭祀银、乡饮酒席银、新官到任公宴银四项,合计支银1315两。文教银则分为考贡生盘缠银、举人进士牌坊酒席银、学院廪饩银、誊录银、科场席舍及武场公费银等名目,合计支银1348两。常州府属五县养济院支给孤贫的柴布银共计2048两。邮驿银支出项目用于为朝廷使臣和传送公文奏章的信差提供马匹和食物住宿,同时也要负担钱粮运输的驿船、马匹草料和水旱夫搬运等开支,康熙三十二年,常州府支给邮驿银31395两,另有遇闰加编银1075两,合计支银32470两。康熙三十二年常州府财政各类支出银项所占比例见表3。

表3 康熙三十二年常州府财政支出各项及其所占比重表

常州府的财政收入还有丁银、盐税、杂税和关税等项。其中盐税、关税由专设的政府机构征收,全部起运中央,不涉及地方的存留开支。因此,除田赋外可供地方征派的仅余丁银和杂税两项。据《常州府志》记载,康熙三十二年,折入人丁部分起征的丁银为12364两,杂税项下十款,合计征银21990两,这两大类除起运外,存留项仅余银3840两,两项存留数额极少,远不足以改变州县财政经费紧缺的状况。

类似田赋起运存留关系紧张的情况并非只出现在常州府,与其相邻的松江府及下属州县也存在钱粮紧缺甚至亏空的问题。据统计,康熙元年“松江府起科本色米432165石,征银599318两,起运本色米413293两,占本色起科总额的95.6%,起运折色银491634两,占折色银总额的82%。上海县起科本色米139686石,征银197489两,其中起运本色米133002石,占本色起科总额的95.2%,起运折色银159478两,占折色项总额的80.8%。”[注]龚浩: 《清初江苏省地方财政收支分析》,《财政史研究》第8辑, 2015年10月。据《雍正会典》记载:“康熙二十四年,直省地丁钱粮总计起运银21938628两,总计存留银6289155两……雍正二年,直省地丁钱粮总计起运银23253005两,总计存留银7028124两。”[注]《雍正会典》卷32《赋役二·起运》, 第1647—1658页。结合上述数据可知,清前期四个时间点地丁钱粮起存占比情形见表4。

表4 清前期地丁钱粮起存所占比例统计表

说明:1.由于晚清中央财政出现运作失灵,朝廷对地方财政失去控制力,与清前期地丁钱粮的起存性质大为不同,故不对其做整理分析。2.资料来源:《雍正会典》卷32,《近代中国史料丛刊》三辑第77辑,第1647—1658页;梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,《梁方仲文集》,第586—588页。

表4可见,清代中央及地方州县起运银两与财政收入占比始终保持在80%左右,存留银两占比仅有20%,且占比数额不断递减,这亦是清代赋税史上一个特殊的现象。

诚然,清代中央与地方财政的起存比例几经调整,从顺治初年规定的起存参半,历经清初的统一战争和三藩之乱,王朝对地方存留进行了大规模的缩减。如顺治九年四月,“户部以钱粮不敷,遵旨会议”,将“州县修宅家伙银”等项依次裁扣以应军需。[注]《清世祖实录》卷64, 顺治九年四月丁未,《清实录》第3册,第499页。顺治十一年,“户部奏国家所赖者赋税,官兵所倚者俸饷,关系匪轻……将所裁银两于紧要处养赡满洲兵丁,似可有裨于国计矣。”[注]《清世祖实录》卷85, 顺治十一年六月癸未,第666页。到康熙七年,各地存留银只剩338.7万两,与该年田赋起运银2583.9万两相比,存留比例仅为13.1%。这与原先起存参半的财政体制已截然不同。

三藩之乱以后,各地存留再度削减,史载,“逆贼吴三桂背恩煽惑,各处用兵,禁旅征剿,供应浩繁……裁减驿站、官俸工食及存留各项钱粮。”[注]《清圣祖实录》卷72, 康熙十七年三月壬午,《清实录》第4册,第921页。以常州府为例,“本府知府项下,薪银经制原编七十二两,顺治十三年,准部文会议将薪银四十二两添入俸内,余银扣裁克饷……县知县每员心红纸札银续于康熙十四年酌议全裁克饷;每县吏书十二名,每工食银六两,今全裁克饷。”[注]康熙《常州府志》卷8《户口》,第158—165页。迫于军需紧急,清王朝在裁减地方存留的同时,也严禁征收、采办和起运的延期。康熙十四年议准:“解官中途乾没,交纳短少者,照侵欺例治罪。若解部稍迟,一月以内免议,一月以外者罚俸一年。……若本年本色物料不能完全者,督催督抚、布政使俱降俸一级。”[注]《雍正会典》卷32《赋役二·起运》,第1690、1672页。康熙十七年,复准领解官役,经行州县驿路,将领拨兵护送,“各省供应大兵俸饷米豆,承放官重支,不行扣抵,查出将承放官降三级调用。”[注]《清圣祖实录》卷72, 康熙十七年三月辛巳,第921页。这类权宜之计不失为度过特殊时期的重要手段,却也成为中央和地方起存比例失衡的根由。

平定三藩之乱后,裁撤款项又陆续复归地方,中央和地方财政的起存比例有所好转。康熙二十年,清廷颁布的《削平群逆恩诏》说:“朕悯恤民艰,不忍辄加额赋,间施权宜之令,用济征缮之需……在外文官俸银着照旧支给,衙役工食自康熙二十二年照旧支给。”[注]《削平群逆恩诏》,《明清史料》丁编第十本,第789页。康熙二十七年,“题定嗣后江南省各州县解淮钱粮,照湖广、江西等省之例停其解淮。”二十八年,复准“从前军兴之际,遇有急需,间令该督抚设法。今海宇升平,圣恩溥被,嗣后设法二字永行停止。”[注]《雍正会典》卷32《赋役二·起运》,第1690、1672页。虽然所谓的“复存留”款项和钱粮数额远不及裁撤之数,且存留之数岁亦不齐,但此后中央与地方财政比例相对稳定且日趋固定,康乾之世的中央与地方财政并未调整到清初强调的起存参半的比例,“八二占比”成为清代中央与地方财政分配的大体模式。

清初地方存留银两数额不断下降,造成地方支用不足,不仅导致地方官场贪腐问题突出,也促进了赋税制度的变革。由于清初国家财政主要用于军费支出,繁重的赋税收入除供给军队外难有其他作为,导致社会经济的发展相对缓慢甚至停滞。顺治九年,清廷首次大规模议定裁减地方存留时,户部尚书车克就上疏指出:“起运以供军旅之需,即有不给,尚可拨济于他藩;存留以供本地之用,一或不敷,万难乞贷于别省。且细查存留各款,不及枚举,其万万不容已者,如经制之有俸薪以养廉也,俸无所出,何以惩官之贪,食无所资,何以禁吏之蠹……朝觐、表笺、乡饮、科贡诸费,俱所必须。其由上关民脉,下系民生,自难节省。”[注]车克: 《为遵旨议奏事》(顺治九年七月二十八日), 中国第一历史档案馆藏,转引自陈锋:《清代军费研究》(第二版),武汉大学出版社2013年版,第353页。康熙年间的刑部尚书朱之弼也曾强调:“生民疾苦大事莫过于康熙七年酌省存留钱粮一案,夫存留钱粮原留为地方之用,裁一分则少一分,地方官事不容己,不得不又派之于民间,且不肖有司因以为利,是又重增无限之苦累矣。”[注]蒋良骐: 《东华录》卷9,中华书局1980年版, 第153页。尽管如此,清廷还是屡屡以“迫不得已”之故裁减存留。地方存留的缩减直接造成州县经费的减少,继而导致州县官员的薪俸裁减,甚至基层官僚体制中一些差吏的裁汰。

从传统的官僚体制角度论,清朝统治者或许是为了避免出现冗官和冗员情形而精简政府机构的,也可能出于“度民之力”,而裁汰部分不必要的府县衙役人员。但从赋税的角度论,清代拮据而又僵死的起存制度没有留给州县机动的财力是不争的事实,朝廷起运银两过多,存留于地方的经费过少才是症结所在。地方官吏为了维系州县的正常运作,少不了请聘幕友、私吏等编外人员。常州府是东南财赋重地,人丁众多,州县刑名钱谷、城池库狱之事必然繁重,州县官也势必会私聘幕宾以协助办理庶务。鄂尔泰曾指出:“苏松常镇所属之二十州县,俱系财富重地,事务殷烦。任斯职者即使才具优长,亦只能免尽职守。若委以他篆,恐即有兼人之才亦分身乏术,势必以本地之事私委衙门。”[注]鄂尔泰:《敬陈江苏四事》(雍正二年),《皇清奏议》卷26, 第2371页。

为了维持州县经费及本身生活所需,地方官员迫不得已采取非法手段谋求新的收入途径。康熙时循吏陆陇其指出,“自兵兴之际,将存留款项尽行裁减,由是州县掣肘,私派公行,不可救止,百弊皆起于此。”[注]钱仪吉: 《碑传集》卷16《陆陇其行状》, 《近代中国史料丛刊》第921册, 台湾文海出版社1966年版, 第953页。康熙帝也认为,导致州县亏空的根源是地方存留款项太少,“从前各省钱粮除地丁正项外,杂项钱粮不解京者尚多。自三逆变乱以后,军费浩繁,遂将一切存留项款尽数解部,其留地方者,惟俸工等项必不可省之经费,又经节次裁减,为数甚少。此外则一丝一粒,无不陆续解送京师,虽有尾欠,部中亦必令起解。州县有司无纤毫余剩可以动支,因而挪移正项之事,此乃亏空之大根原也。”[注]《清圣祖实录》卷240, 康熙四十八年十一月丙子,《清实录》第6册,第389页。常州府无锡知县徐日炯“任内有垫兑康熙六十年糙米,挪动五十九、六十、六十一年地丁共银三千一百二十二两。”[注]《署江宁巡抚何天培题为江苏前任无锡县知县挪垫漕米银两请革职本》(雍正元年十月初十),《雍正朝内阁六科史书·吏科》第5册, 广西师范大学出版社2002年版,第530页。雍正二年,查得常州府知府包庇武进县知县陈绅亏空钱粮一案,“陈绅署任内亏空钱粮二万七千六百余两,知府张汝愫既不尽数揭报,陈绅只将参出银两完补而未参各项,张汝愫并不查明反敢捏结清楚,混请开复通共徇隐最实难辞。”[注]《两江总督查弼纳题江苏常州知府张汝愫捏结同知陈绅亏空银两按本》(雍正元年十月初十),《雍正朝内阁六科史书·吏科》第10册,第567页。正如康熙年间刑部尚书赵申乔奏言:“州县或有亏空,知府不难徇庇以盘。后旋借为辞,假捏借领谎造花户册籍便可掩饰。”[注]赵申乔:《请发粜以便民》(康熙四十年),《皇清奏议》卷24,第2244页。康熙帝并非不知地方存留数额的奇缺以及州县官吏的贪腐,但迫于浩繁的军费等各类开支需要,这种起运和存留严重失衡和州县官员贪腐的现象始终没有得到有效的解决。虽然康熙帝晚年也曾采取一些措施来整顿吏治,终因政纪宽驰、年逾花甲而无所成效。

在江南繁华表象的背后,处处呈现的是州县钱粮入不敷出的窘境。由于田赋的过度起运致使府县存留钱粮很少,而府县存留的缩减则造成地方经费的难以为继,从而导致地方衙役等部分“编制人员”的裁汰。府县官吏在银两紧缺、差吏缺少的情况下,迫于办公所需,不得已铤而走险谋取非法的收入,这亦是清代地方官员贪腐的一个重要成因。无论是起运存留比例的变动,还是官员对于经费和私利的谋求,最终承担赋税的都是地方百姓,统治者只是在征收赋税的额度和衡量百姓的生计之间谋取平衡。在康乾盛世之时,清廷尚有不间断的“蠲免”减赋之举,但在国力走向衰败之际,由于吏治日趋腐败和社会矛盾日益激化,政府必然逐渐丧失对于田地和赋税的有效控制,主客观因素迫使统治者在赋税和百姓生计之间逐渐倾向于前者,当平衡被打破,百姓的离心倾向便越来越严重。随之而来的如天地会和白莲教等农民起义,便成为一种王朝盛世之下的不稳定因素。