超微血流成像评价颈动脉斑块新生血管与缺血性脑卒中的关系

杨德斌,姚晓华,王静,孟盈,王迎春

上海健康医学院附属嘉定区中心医院超声科,上海 201800;

颈动脉粥样硬化斑块是缺血性脑卒中的独立危险因素[1-2]。除斑块引起管腔狭窄外,斑块的性质在脑卒中的发病机制中发挥着更重要的作用[3]。既往研究表明,与动脉狭窄程度相比,评估斑块性质对判断卒中具有更高的临床价值[4]。评估斑块易损性一直是临床研究的热点,有学者指出检测斑块内新生血管生成可作为诊断易损斑块的标志物[5-6]。超微血流成像(superb micro-vascular imaging,SMI)是一种新型血流成像技术,在不使用造影剂的情况下具有较强的检测低速血流的能力[7]。本研究采用SMI检测斑块内的新生血管并分级,探讨 SMI技术诊断缺血性脑卒中发病风险的价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2015年10月-2017年9月上海市嘉定区中心医院神经内科确诊的急性缺血性脑卒中伴有颈动脉粥样硬化斑块患者101例的临床资料,并纳入卒中组。所有患者经超声证实至少一侧存在颈动脉粥样硬化斑块,急性缺血性脑卒中均符合2014中国急性缺血性脑卒中诊治指南中的诊断标准,其中男 58例,女 43例;年龄 40~82岁,平均(76.04±10.82)岁。同期选择近12个月内无短暂性脑缺血发作,头颅CT或MR检查证实未发生脑梗死,超声提示存在颈动脉粥样硬化斑块患者48例纳入无症状组,其中男27例,女21例;年龄39~80岁,平均(67.06±8.59)岁。所有研究对象均排除超声造影禁忌证、近期患有感染性疾病以及有免疫性疾病、肿瘤、外周血管闭塞性疾病、肝肾功能不全、心力衰竭等病史。收集患者的血脂指标(胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白α)及超敏C-反应蛋白水平;记录受检者的吸烟史、糖尿病史及高血压史。

两组研究对象性别、斑块厚度、脂蛋白α、高密度脂蛋白水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);而年龄、超敏C-反应蛋白、胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白、吸烟史、高血压史、糖尿病史差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

1.2 仪器与方法 SMI检查采用Toshiba Aplio500超声成像仪,PLT-1005BT线阵探头,频率5~10 MHz,配备 SMI成像软件。超声造影(contrast-enhanced ultrasound,CEUS)采用GE Logiq E8超声成像仪,为9L4线阵探头,频率4~9 MHz。

选取最厚的低回声或以等回声为主的混合回声斑块作为SMI的观察对象,并记录目标斑块的位置、厚度。二维超声清晰显示斑块图像后,嘱患者平静呼吸,切换到mSMI成像模式,分别采用横切面及纵切面观察斑块,并录像留图。回放动态图像,观察斑块内有无新生血管并分级,新生血管的定义为横切面或纵切面可见线状强回声,分级标准为,0级:斑块内无强回声;I级:斑块内可见1个或数个点状强回声;II级:斑块内可见点状及1~2处短线样强回声;III级:斑块内可见多处线状强回声,并贯穿或大部分贯穿斑块[8]。

CEUS造影剂采用SonoVue(声诺维,意大利博莱科公司)微泡,选择同期SMI检测的斑块行造影检查。经肘正中静脉团注造影剂2.0 ml,注入造影剂后立即推注5 ml生理盐水,同时启动造影模式,固定探头,避免人为移动,观察斑块的增强情况,并录像留图以备后续分析。采用造影分析软件分析图像,人工描绘与斑块大小、形态及位置一致的感兴趣区(ROI)。根据函数Y(t)=At·e-kt+B自动生成颈动脉斑块时间-强度曲线,其中Y代表时间-信号强度,k代表造影剂渡越时间斜率,A代表峰值强度(peak intensity,PI),B代表曲线原点截距处基础强度(basal intensity,BI)[9]。获得达峰时间(time-to-peak,TTP),根据公式(1)计算斑块的增强强度(enhancement intensity,EI)[6]。

1.3 统计学方法 采用SPSS 17.0软件,计量资料以±s表示,组间比较采用成组资料t检验;分类变量组间比较采用χ2检验;不符合参数统计条件的数据及等级资料采用非参数检验;SMI等级与EI的相关性采用Spearman相关性分析。多因素分析采用Logistic回归,将单因素分析P<0.1的变量作为候选变量放入Logistic回归方程,Logistic回归变量筛选采用条件向前法,变量纳入标准为 0.05,剔除标准为 0.1。应用MedCalc软件绘制受试者工作特性(ROC)曲线评价SMI分级和EI诊断缺血性脑卒中的价值。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

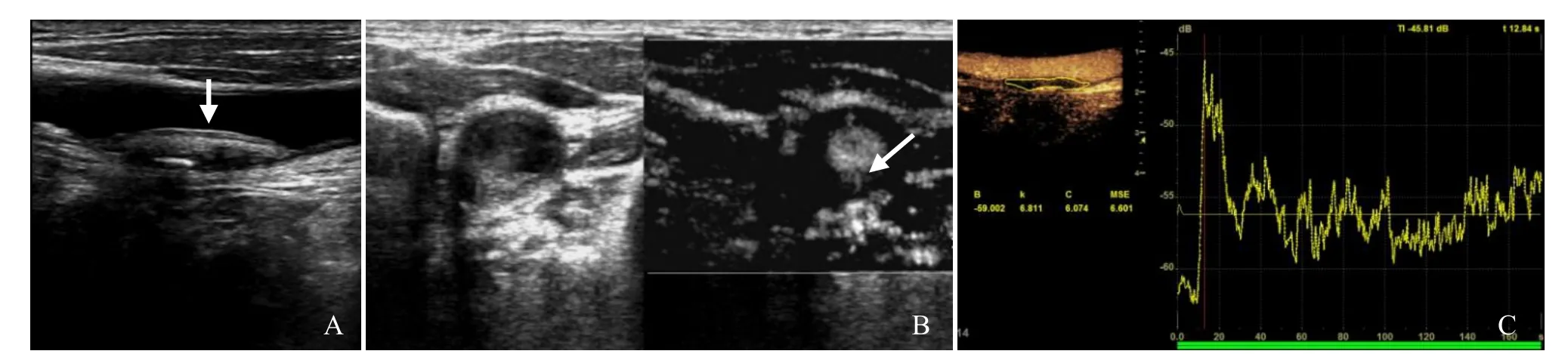

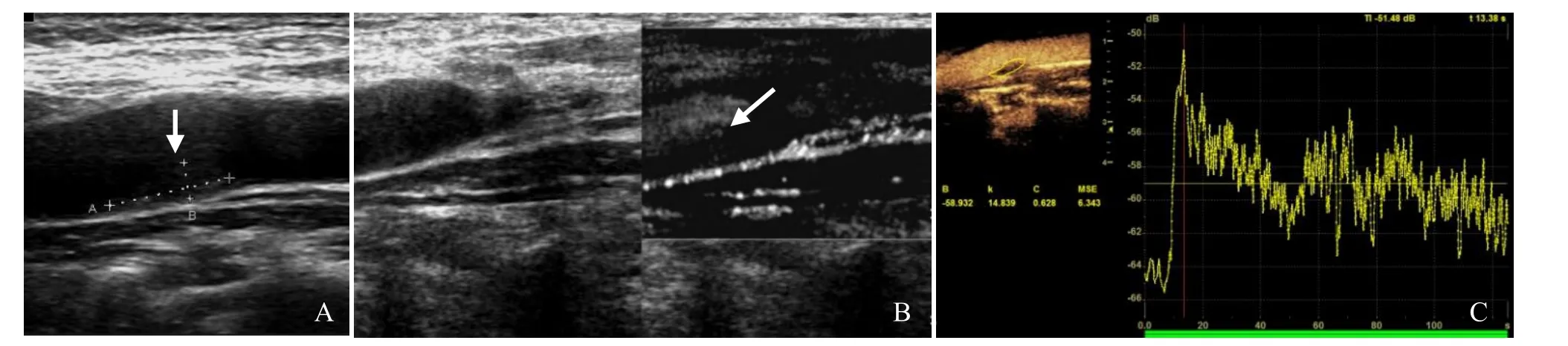

2.1 卒中组与无症状组SMI血管分级比较 卒中组与无症状组0级分别有2例、10例,I级14例、28例,II级40例、8例,III级45例、2例。卒中组主要以II级、III级为主(图1B),无症状组主要以0级、I级为主(图2B),卒中组SMI分级明显高于无症状组,差异有统计学意义(Z=-8.098,P<0.001)。见表1。

2.2 超声造影图像 卒中组与无症状组斑块TTP差异无统计学意义(t=-1.618,P=0.108),EI差异有统计学意义(t=7.526,P<0.001)。见表1、图1C及图2C。

2.3 SMI分级与EI的相关性 SMI分级与EI呈显著正相关(rs=0.802,P<0.001),见图3。

表1 两组受检者临床资料比较

图1 男,77岁,脑卒中。常规二维图像纵切面示混合性斑块(箭,A);SMI图像横切面示多处短线状强回声(箭),SMI II级(B);超声造影定量分析曲线示TTP=12.84 s、PI=-45.81 db、BI=-59.00 db、EI=13.19 db(C)

图2 男,72岁,无症状患者。二维图像纵切面示低回声斑块(箭,A);SMI图像纵切面示点线状强回声(箭),SMI I级(B);超声造影定量分析曲线示TTP=13.38 s、PI=-51.48 db、BI=-58.93 db、EI=7.45 db(C)

图3 颈动脉硬化斑块SMI分级与EI的相关性

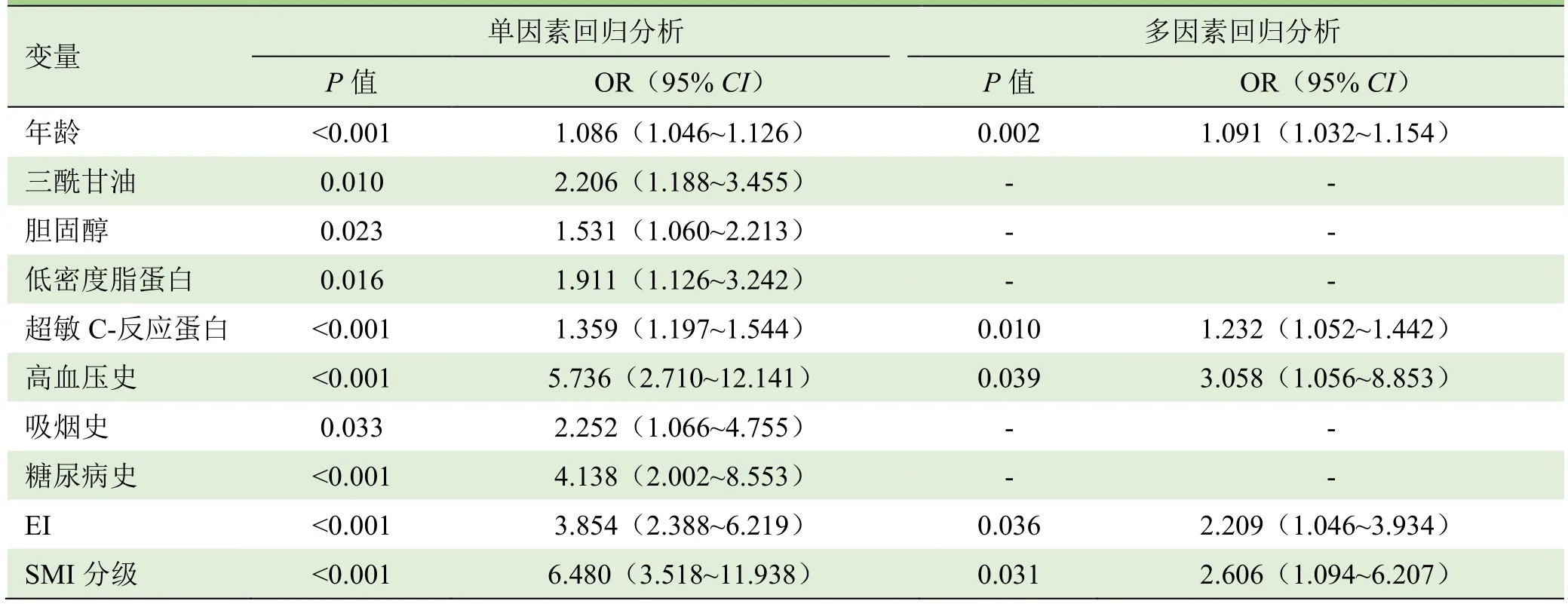

2.4 Logistic回归分析 年龄、超敏C-反应蛋白、高血压史、EI、SMI分级均为发生缺血性脑卒中的独立危险因素,见表2。

2.5 SMI分级和EI诊断缺血性脑卒中的ROC曲线分析 ROC曲线分析发现,SMI分级诊断斑块患者发生缺血性脑卒中的曲线下面积(AUC)为 0.851(95%CI0.787~0.907),最佳诊断点为≥II级,其敏感度为84.2%、特异度为79.2%;EI诊断斑块患者发生缺血性脑卒中的 AUC为 0.869(95%CI0.804~0.918),最佳诊断点为 9.56 db,其敏感度为76.2%、特异度为85.4%,两者效能差异无统计学意义(Z=0.495,P=0.6203)。见图4。

表2 脑梗死危险因素的Logistic回归分析结果

图4 SMI分级和EI诊断缺血性脑卒中的ROC曲线

3 讨论

超声是检测颈动脉斑块的首选方法,可根据斑块形态、回声、纤维帽厚度及完整性评价斑块的稳定性。然而常规超声对操作者经验要求高,易受主观因素影响,有时不能显示部分溃疡斑块和斑块内出血,对于评价斑块的易损性具有一定的局限性[10]。斑块内新生血管生成是斑块易损性的重要特征。新生血管易诱发斑块内出血、炎症细胞聚集导致破裂[11]。斑块内新生血管丰富则更易发生脑血管意外[1,8]。因此,尽早了解斑块内新生血管丰富程度对评估患者缺血性脑卒中具有重要价值。CEUS可以敏感地检测出斑块内的新生血管,半定量或定量分析新生血管密度,判断斑块的稳定性,有助于预测缺血性脑卒中的发生[1,6,8,12-15]。然而CEUS具有一定的局限性,造影剂存在过敏的风险,检查费时费力,且费用昂贵[10,16]。因此,寻求一种便捷、无风险的评估技术更为迫切。

SMI技术具有较强的检查斑块内新生血管低速血流的能力[8,17-18],但其能否用于评价颈动脉斑块患者发生缺血性脑卒中尚无定论。本研究通过 SMI技术检测颈动脉斑块内的新生血管,分析其在评估斑块患者发生缺血性卒中的价值,结果显示 SMI分级与EI呈显著正相关,表明SMI等级越高,斑块内的新生血管越丰富,提示SMI分级能客观、准确地评价新生血管密度。两组患者的 SMI分级差异有统计学意义,缺血性脑卒中组SMI分级主要以II级、III级为主,无症状组主要以0级、I级为主,表明斑块SMI等级越高,与缺血性脑卒中的发生关系越密切,提示临床可将 SMI等级指标作为评估脑卒中发生的潜在指标。多因素Logistic回归分析发现,EI、超敏C-反应蛋白及 SMI等级均为患者发生缺血性脑卒中的独立危险因素,一方面EI和超敏C-反应蛋白的风险与其他研究相符,提示研究的可靠性[6,19-20];另一方面SMI等级可以作为缺血性脑卒中发生的风险指标,SMI等级越高,缺血性脑卒中发生的风险越高。上述研究结果提示可将斑块内新生血管 SMI等级作为缺血性脑卒中发生的评价指标。血脂、吸烟史、糖尿病等传统危险因素未进入回归方程,可能与本研究样本选择仅局限于颈动脉硬化斑块患者有关。

通过ROC曲线对比分析EI和SMI等级诊断缺血性脑卒中的效能,AUC分别为0.869、0.851,两者效能相当,均可以作为诊断脑卒中的有效指标,其中SMI的最佳诊断点是II级,推测SMI为II级、III级患者更易发生缺血性脑卒中,应指导临床积极干预。与CEUS相比,SMI技术更便捷、易于推广,故提示临床可运用SMI对斑块进行早期筛查。

本研究存在一定的局限性:①SMI对微血管的检查结果为半定量分析,具有一定的主观性,与操作者的熟练程度有关,且结果易受斑块内钙化的影响[15];②研究人员的配比相差较大,无症状组人员较少;③本研究仅选择最厚的斑块作为研究对象,并不一定是造成发病的责任斑块,造成结果的假阳性。为进一步明确研究结果,后续研究计划建立颈动脉斑块动物模型,以病理结果作为斑块破裂的标准,从而准确比较SMI和CEUS的诊断效能。

总之,SMI技术能够客观、准确地评价斑块内新生血管密度,并可作为缺血性脑卒中发生的评价指标,为早期诊治缺血性脑卒中提供依据。