职业召唤对建言行为的影响机制研究

张跃 杨旭华 陈娜

(首都经济贸易大学劳动经济学院, 北京 100070)

1 引言

习近平总书记在十九大中提出“人民有信仰, 国家有力量, 民族有希望”, 强调理想信念对家国的重要性, 同样,员工的理想与信念对企业也至关重要。职业召唤(Calling for Work)作为工作领域中个人对工作在他生活中所起作用的一种信念反映(王默凡, 孙健敏, 2016), 不仅强调了对个人的重要性, 认为具有职业召唤的个体在职业选择过程中趋向自我实现(Dobrow & Tosti-Kharas, 2011), 追求工作的内在意义; 而且还强调了对社会的重要性, 认为职业召唤是以他人导向的价值观和目标作为基本动机来源去践行特定生命角色(Dik & Duffy, 2009), 具有强烈的利他倾向。职业召唤概念自16世纪被提出以来(谢宝国, 辛迅,周文霞, 2016), 历经多年发展已被证明对个人及组织具有诸多积极影响。随着人们的生理需求不断得到满足, 物质与金钱的外在激励效应边际递减, 逐渐成为一种保健因素。为实现持续有效地激励, 满足员工日益高涨的个人实现需求, 组织必须充分挖掘员工内在驱动力, 激发员工的责任感与使命感, 实现由外向内主动奉献地转变, 而职业召唤恰恰具备了这些属性。因此, 对组织中职业召唤的探讨就成为一种必然(赵海霞, 郑晓明, 2013)。有研究已证明职业召唤与员工幸福感(张春雨, 2015; Hall & Chandler,2005)、工作满意度(Duffy, Bott, & Allan, 2012; 裴宇晶, 赵曙明, 2015)以及工作中的积极感受(如: 自信、工作激情、职业控制感等)正相关(Hirschi & Herrmann, 2013)。但绝大多数的职业召唤结果变量研究集中于主观态度变量, 而主观感受变量的测量往往带有一定的主观性和难以规避的共同方差变异问题, 缺少与企业密切相关的行为变量研究。

在众多行为结果变量中, 建言行为对企业具有重要的价值, 但鲜有研究探讨职业召唤与建言的关系, 二者之间的作用机制与边界条件也尚未得到明确解决。在知识经济与共享经济的时代背景下, 知识型员工付出复杂劳动所创造的知识资本价值已不单限于完成固定的岗位职责, 而更多的表现为无时无刻的创意与意见的分享, 被企业视为生存发展的核心。一方面, 企业面临着高频率、快节奏、短周期的外部环境变化, 需要不断拓展信息来源渠道, 尤其需要员工自下而上的建言行为, 为企业提供及时有效的创新想法、观点及建议, 弥补管理者认识的不足, 在问题恶化前修正偏差(Morrison, 2011); 另一方面, 知识型员工在职业的选择和发展上, 已不再简单追求经济上的奖励或职位上的提升, 除了外部激励之外, 人们还强调个人核心价值、意义感和目标感、自我表达以及社会贡献性等(Berg,Grant, & Johnson, 2010)。职业召唤使个体将工作视为人生不可分割的一部分, 成为影响员工内在激励的重要因素以及追求职业成功的核心动力。工作不完全为了经济收入和职务提升, 更多的是为了实现个人的主观成就(裴宇晶,赵曙明, 2015)。因此, 如何将员工日益鲜明的职业召唤特点与企业的建言需要结合起来, 在满足员工职业召唤需求的同时, 又能积极引导员工产生建言行为, 探讨职业召唤与建言行为之间的影响关系既可丰富职业召唤对具体行为变量的研究, 又对企业实践具有重要意义。

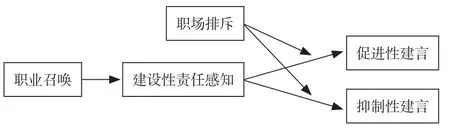

由于职业召唤与建言行为之间的研究尚处于初始阶段, 对中介机制的研究十分必要, 因此, 引入建设性责任感知(Felt Obligation for Constructive Change)作为中介变量,揭示二者之间的“黑箱”, 展现员工如何在理想信念的支撑下, 同心同德与企业共同前进, 做到知无不言, 言无不尽; 除此之外, 为进一步考虑变量之间的边界条件, 引入职场排斥(Workplace Ostracism)作为调节变量, 建立带中介与调节的研究模型, 阐明职业召唤对员工建言行为的作用机理, 明确二者之间的作用规律, 引导企业重视情境建设, 为营造和谐的建言环境做到有的放矢。

2 理论回顾与研究假设

2.1 职业召唤与建言

职业召唤概念的提出源于修道士被描述为“感召式职业”, 概念初期的解读具有浓重的宗教色彩(赵小云, 郭成,2011)。随着感召概念的不断扩展, 职业召唤逐渐被世俗化(Secularized)。职业召唤是个体看待工作在他生活中所起作用的一种信念反映(王默凡, 孙健敏, 2016)。世俗化的职业召唤受到了心理学及组织行为学领域的广泛关注, 对职业召唤的定义以及职业召唤的价值等方面的研究均积累了丰硕的成果。国外学者对职业召唤的争论主要集中于职业召唤是源于内在的(Dobrow, 2004; Bunderson & Thompson,2009; French & Domene, 2010)、或是外在的(Dik & Duffy,2009; Hunter, Dik, & Banning, 2010), 还是内外结合的(Berg et al., 2010; Dobrow & Tosti-Kharas, 2011), 其共同点可概括为:(1)职业召唤可能源于内心的信念, 也可能源于外部社会需要; (2)职业召唤包含了强烈的目标感和意义感, 与个体人生价值的实现紧密相连; (3)具有职业召唤的个体具有利他或亲社会倾向(赵海霞, 郑晓明, 2013)。拥有职业召唤的个体, 将工作看成是一种实现自我价值的信念, 将自身发展与组织发展紧密相连, 在利他和亲社会倾向的激发下, 个体往往会萌生强烈的为组织积极奉献的工作态度与责任意识。近年来学者逐渐重视职业召唤对员工行为表现的研究, 包括员工绩效(Lobene & Meade, 2013)和组织公民行为(谢宝国, 2015)等, 但目前关于职业召唤的行为结果变量的研究仍十分有限, 远远不能涵盖多样化的员工行为, 尤其缺乏有关具有亲社会性的建言行为研究。

计划行为理论(The Theory of Planned Behavior)为建言行为的产生提供了重要依据, 是人们理解行为信念如何影响计划行为的成熟理论框架(Ajzen, 1991), 揭示了个体行为信念与计划行为之间的影响机制。计划行为理论认为突显信念是行为态度的认知与情感基础, 可积极影响计划性行为(段文婷, 江光荣, 2008)。职业召唤作为一种信念反应(王默凡, 孙健敏, 2016), 具有将工作看成个人价值实现的特点, 是现代职场在满足物质需求后的突显信念。具有职业召唤特征的员工既对主动实施建言行为抱有强烈的欲望, 又对建言结果持有积极的心理预期。由于职业召唤具有强烈的利他倾向(赵海霞, 郑晓明, 2013), 更容易产生与组织荣辱与共的认知、与同事之间充满信任、相互促进等积极情感。工作中的积极情感会激发个体更倾向于采取主动性行为(刘小禹, 刘军, 许浚, 吴蓉蓉, 2015),不仅可以促进个体建立更有挑战性的目标, 引导个体主动投入问题解决和责任承担的行为中(Fritz & Sonnentag,2009), 如主动提出改善组织运作情况的新想法或新建议,提升组织运行效率, 即积极影响促进性建言行为的产生; 并且由积极的行为信念所激发的相互信任、相互配合、相互促进等积极情感降低了开展工作的难度, 影响个体更多地关注行为的积极结果, 产生正向的结果预期和较高的自我效能感, 从而愿意承担主动性行为可能带来的风险(刘小禹等, 2015), 如大胆指出工作实践中存在的问题, 及时纠正组织的低效率行为, 即积极影响抑制性建言的产生。建言作为组织公民行为的一个重要维度(陈建, 时勘, 2017),已有研究证明了职业召唤程度高的员工更愿意付出组织公民行为(王默凡, 孙健敏, 2016), 基于以上分析提出假设:

H1a: 职业召唤对促进性建言有正向预测作用。H1b: 职业召唤对抑制性建言有正向预测作用。

2.2 建设性责任感知的中介作用

建设性责任感知反映了责任感知中更具“主动性”的成分(杨浩, 杨百寅, 韩翼, 毛畅果, 2016), 不仅体现了个体为承担义务而付出更多努力的意愿, 还体现了个体为提升现状而主动改进方法, 设定更高工作目标的意愿(Luthans & Avolio, 2003), 包括愿意为组织提高经营效率贡献新想法与新观点, 为降低阻碍组织发展的现存问题提出意见与建议, 属于行为意愿范畴。具有职业召唤特征的员工将创造工作价值看成是个人价值的实现, 具有亲社会性与利他性, 对组织公民行为的发生有着积极的行为信念。根据计划行为理论, 个体行为意愿受行为信念的影响, 包括信念强度和行为结果评估(Ajzen & Fishbein,2005)。一方面, 具有职业召唤的员工对职业具有强烈的热情, 且体验到强烈的意义感和目标感(Dobrow & Tosti-Kharas, 2011), 为组织尽职尽责的信念强度较大。建设性责任知觉是员工积极主动对自身工作结果负责的心理状态, 体现了员工“主动性内在动机”(杨浩等, 2016), 在高强度的尽责信念作用下, 员工会更愿意设定明确的目标为完善组织运营贡献力量, 促进员工主动实施提高组织经营的建言意向; 另一方面, 具有职业召唤的员工一般不会将个人努力和行为局限在组织正式要求和给定目标上, 而是常常会致力于那些超越给定目标、期待和报酬的活动上(Elangovan, Pinder, & Mclean, 2010), 具有亲社会倾向的特点。职业召唤程度较高的员工会产生更为积极的组织结果, 并在职业上具有更强的信心(Hirschi, 2011), 自我效能感增强, 对维系组织健康与高效运作而产生的努力行为的结果评估就会更加积极, 提升了建设性责任感知的“主动性”成分, 激发个体实施建设性行为的意愿, 进而提高员工的建设性责任感知。因此, 具有职业召唤的员工会萌生为组织尽职尽责的行为意愿, 正向影响建设性责任感知的产生。基于以上分析提出假设:

H2: 职业召唤对建设性责任感知有正向影响。

建言的影响因素众多, 已有研究从个人心理特征、组织情境、领导特征等角度探讨对建言的影响。而建言作为一种具有自愿性质的角色外行为, 企业无法通过外在的行政手段强迫员工提出高质量的合理化建议(Dyne, 1995),需要员工由内产生强烈的行为意愿, 才会产生持久有效的建言行为, 因此探讨检建言产生的内在心理决策过程至关重要。计划行为理论认为行为意愿是影响计划行为的直接因素。责任感知是员工产生各种主动性行为的一项重要心理驱动力(Fuller et al., 2006; Morrison & Phelps, 1999), 而建设性责任感知作为员工积极主动对自身工作结果负责的心理状态, 这种心理认知体现了员工的“主动性内在动机”(杨浩等, 2016), 是建言行为产生的直接动力。当员工具备这种责任感时, 预期他们不仅局限于完成份内工作, 而且积极主动地通过各种方法和途径改进工作效率, 提高组织经营绩效, 维护组织的良好形象(梁建, 2014)。除此之外,尽管建言行为属于角色外行为, 并蕴含着一定的风险以及挑战了组织的现有规范, 但建设性责任感知蕴含着组织成员的主观价值信念, 影响着员工为组织纠偏的承诺(Fuller et al., 2006), 高建设性变革责任感的员工会更加重视组织的健康发展, 通过矫正组织错误来发挥“主人翁”精神(刘生敏, 廖建桥, 2015)。因此, 员工建设性责任感知既可以影响促进性建言行为又可以影响抑制性建言行为。已有研究证实了责任感知会积极影响员工建言行为(Liang et al.,2012; 梁建, 2014), 且建设性责任感知会积极影响员工的抑制性建言行为(刘生敏, 廖建桥, 2015)。

建设性责任感知不仅能够直接影响员工的建言水平,而且是由内在的职业召唤产生外在的建言行为之间重要的中介途径。当员工具有利他的职业召唤时, 往往会将个人的自我实现与组织的健康发展紧密结合, 不再是简单追求经济上的奖励或职位上的提升, 更加强调个人核心价值、意义感和目标感、自我表达, 产生强烈的“共同体”的建设性责任感知。建设性责任感知往往会促使员工采取他们认为能够对他人或组织有利的“亲社会性”(或“建设性”)行为(Fuller et al., 2006), 且建设性责任知觉高的员工, 更倾向将创新等具有挑战性的行为视为提升工作成果质量的机会, 也更容易看到采取行动的可行性(Graham, 1986)。根据计划行为理论, 行为信念影响行为意愿, 进而驱动个体行为。因此, 建设性责任感知作为具有主动性的行为意愿变量, 它不仅会受到具有强行为信念的职业召唤的影响,也能进一步影响员工的建言行为。在强烈的建设性责任感知下, 员工更有可能为组织提出促进性建言, 也会更加从容的为组织纠偏献言献策。职业召唤水平越高越容易产生建设性责任感知, 从而更显著地影响促进性和抑制性建言水平。基于以上分析提出假设:

H3a: 建设性责任感知在职业召唤与促进性建言之间起中介作用。

H3b: 建设性责任感知在职业召唤与抑制性建言之间起中介作用。

因此在驾驶时实现调整智能自动化技术能够加强车辆控制和机车运转状态的监控与调整,让驾驶人员更容易的能够及时知道机车及时的运转状态,预防危险状况的出现。结合科学技术调控系统,设定对车辆水箱内的降温水温度范围的严格调控,如果超过或少于设定的调控范围,便将会发起自我保护信号并及时进行系统调控,与此同时还会有警报来提醒驾驶员注意。至于刹车问题的解决方案,对不同的路面状况,计算机系统将运转信息回馈至中心调控处理体系,体系通过对状况的精准判定作出精确的预算。在人工智能的协助下,还可能给司机行驶意见,规划更为安全的路径。

2.3 职场排斥的调节作用

职场排斥指员工在工作场所中所感受到的被其他人忽视或孤立的现象(Ferris, Brown, & Berry, 2008), 会威胁个体的归属感、自尊、控制感等基本的心理需求, 并会导致个体只注重眼前利益而忽略长远目标, 损害个体的逻辑推理、自我调节和延迟满足能力(Williams, 2007)。因此,员工会基于受到的职场排斥程度对建设性责任感知进行重新解读并对具有自愿性的建言行为做出相应反应, 职场排斥可能会影响建设性责任感知对建言行为的促进作用。计划行为理论消除了理性行为理论假定个体受到意志控制的前提限制, 拓展了理论应用的广泛性, 认为非个人意志完全控制的行为不仅受行为意向的影响, 还受执行行为的个人能力、机会以及资源等实际控制, 条件的制约(段文婷,江光荣, 2008)。由于实施建言行为具有潜在的风险, 因此建言属于非意志完全控制的行为。员工决定是否采取建言行为时, 不仅需要个体自身由内产生行为意愿, 还需要考虑个体所处的组织因素带给自己的内外部控制信念。计划行为理论中的知觉行为控制意在解释非意志完全控制的行为, 认为其与两个因素有关: 完成行为能力的信心和行为控制, 前一因素反映的是内部控制信念, 后一因素反映的是外部控制信念(Ajzen & Fishbein, 2005)。 职场排斥作为重要的情境变量, 有研究已证实了其对亲社会行为(王荣, 张雯, 蒋奖, 2013)以及对建言行为(方志斌, 林志扬,2011)的抑制作用。处于职场排斥组织情景中的员工会削弱自身的自我效能及控制感(Williams, 2007), 继而影响对建言行为控制的知觉。

基于计划行为理论, 当员工感知到自己受到较高的职场排斥时, 会抑制自身积极的心理状态, 降低产生角色外行为的可能性。一方面, 较高的职场排斥会削弱员工由责任感产生的为组织献言献策的内部控制信念。被排斥者会处于认知解体状态, 智力活动和自我控制能力下降(Twenge,Baumeister, & Dewall, 2007), 并且, 由职场排斥带来的压力感往往会造成信息超载, 从而使得员工在认知上容易忽略与角色外行为有关的信息和线索(谢俊, 严鸣, 2016), 因此,员工在动态的工作环境中难以产生对组织有突出作用的创造性想法, 也会削弱察觉组织现存问题的敏感性, 对促进性建言和抑制性建言行为的产生存在诸多阻碍性因素; 另一方面, 较高的职场排斥会使员工觉得自己被排挤在圈子之外(刘小禹等, 2015), 在组织内丧失群体地位和话语权,使员工处于缺乏安全感与可控感的消极环境中(Williams,2007), 降低由责任感产生的为组织出谋划策的外部控制信念。高职场排斥感知的员工会体会到更强的被人排斥和遗忘感觉, 会挫败员工的归属感并减低其职场贡献(O'Reilly& Robinson, 2009), 出于趋利避害的生物体本能选择, 员工更可能在怀有建设性意见时三缄其口, 面对组织出现问题时讳莫如深, 表现出消极的促进性建言和抑制性建言。相反, 当员工感知到的职场排斥程度很低时, 融洽的组织氛围带给员工较高的精神愉悦感, 其归属感, 控制感和存在意义等方面的需求都受到了极大地激励, 使得员工的认知状态、智力活动以及自我控制能力保持在较高的水平(Twenge,Baumeister, Dewall, Ciarocco, & Bartels, 2007), 提高了员工对非完全意志控制行为的信心以及控制力。具有高建设性责任感知的个体会更强烈体会到组织给自身带来的正向内部控制信念以及外部控制信念, 员工更可能对采取的角色外行为“胸有成竹”, “胜券在握”, 既包括提出有益于组织发展, 提高组织运行效率的正向建议, 也包括对现存问题的直言不讳。基于以上分析提出假设:

H4a: 职场排斥负向调节建设性责任感知对促进性建言的关系, 即职场排斥程度越高, 建设性责任感知对促进性建言的促进作用越弱。

H4b: 职场排斥负向调节建设性责任感知对抑制性建言的关系, 即职场排斥程度越高, 建设性责任感知对抑制性建言的促进作用越弱。

本研究的理论模型如图1所示:

图1 职业召唤与建言之间的中介调节模型

3 研究方法

3.1 样本与数据

调查样本主要来源于北京、上海、山东、杭州、天津、河北的7家企业, 涉及通讯、制造以及IT行业等。为了减少同源偏差对研究造成的影响, 分别在两个时点收集数据(周浩, 龙立荣, 2004), 并通过上下级配对的方式收集数据。调查正式开始前, 先由领导从下属中选出较为熟悉且目前在职的员工, 并从中随机选取一名员工作为调查对象。第一次调查对象为员工, 主要收集职业召唤、建设性责任感知、职场排斥以及背景信息等内容; 间隔两周后开展第二次调查, 调查对象为领导, 将员工与领导进行一一匹配,由领导对其促进性建言和抑制性建言行为做出评价。每次填答完成后由填答者封入信封, 由人力资源部专人回收,全部收回后统一交给研究人员。

第一次调查中共发放350份员工问卷, 删除填答不完整的样本数据, 剩余300份有效问卷; 第二次调查针对第一次填答有效的300名员工的直接领导发放问卷, 经员工与领导匹配后回收286份有效问卷, 样本回收率为81.71%。配对成功的数据中含男性192人, 占比67.13%;含女性94人, 占比32.87%。平均年龄为33.43岁(SD=1.34)。平均工作年限为6.68年(SD= 0.85)。

3.2 测量工具

变量的测量均采用公开发表在国际权威期刊上的成熟量表。为确保中英版本的一致性, 采用翻译——回译的方法, 由具有英语专业背景的管理学博士翻译而成, 并由英文专业的博士生回译以确保测量问题的准确性。

职业召唤的测量采用Dobrow等人 (2011) 开发的量表,共12个测量条目, 通过李克特7点记分, 从1 (非常不符合)到7(非常符合)进行评价。典型条目为“从事现在的工作给予我一种极大的个人满足感”。该量表各项CITC值均大于0.5, 一致性系数α为0.93, 具有较好的信效度。

建设性责任感知变量的测量引用Liang等(2012)开发的量表, 共5个测量条目, 通过李克特7点记分, 从1 (非常不符合)到7(非常符合)回答相关问题。典型条目如“我觉得我有义务为了实现团队目标而尽可能地出谋划策”。该量表各项CITC值均大于0.5, 一致性系数α为0.97,具有较好的信效度。

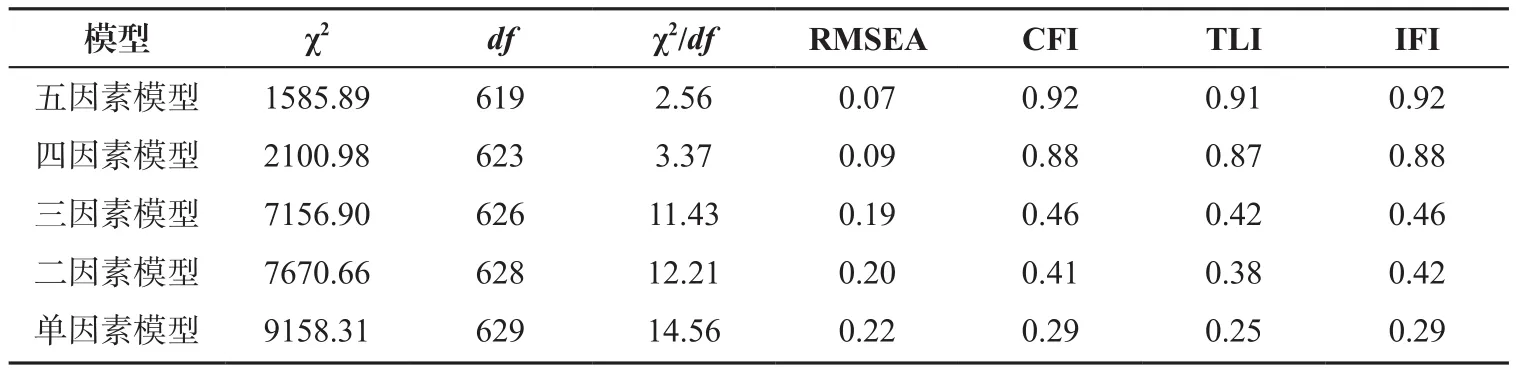

表1 各变量的区分效度检验

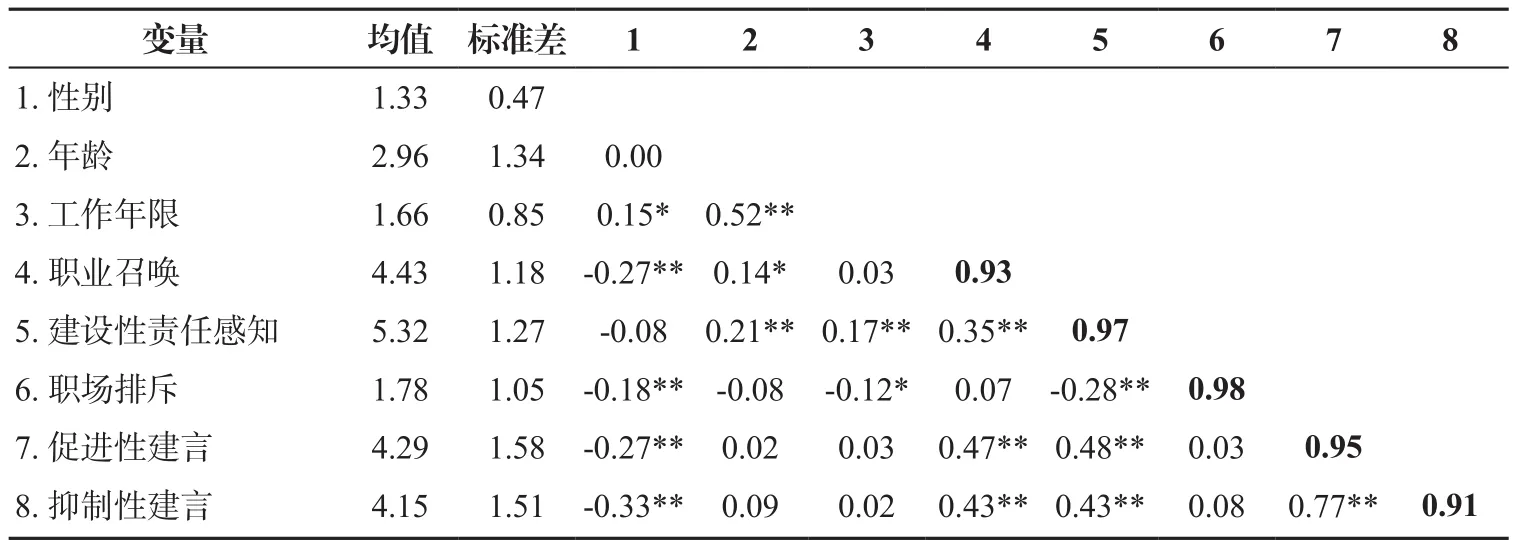

表2 变量的均值、标准差、相关系数(N=286)

职场排斥变量的测量采用Ferris等(2008)开发的量表, 共10个测量条目, 通过李克特7点记分, 从1(非常不符合)到7(非常符合)回答相关问题。典型条目如“别人把我排除在交谈之外”。该量表各项CITC值均大于0.5,一致性系数α为0.98, 具有较好的信效度。

建言的测量采用Liang等(2012)开发的量表, 共10个测量条目, 分两个维度: 促进性建言, 典型条目如“该员工可以主动建议开发有利于组织的新项目”; 和抑制性建言, 典型条目如“即使有人反对, 该员工也能诚实指出可能引起严重损失的问题”。通过李克特7点记分, 从1(非常不符合)到7(非常符合)回答相关问题。促进性建言和抑制性建言量表的各项CITC值均大于0.5, 一致性系数α分别为0.95和0.91, 具有较好的信效度。

控制变量。本研究将调查对象的性别、年龄、工作年限等人口统计学变量列为控制变量。性别分为男性和女性;工作年限按年份分成 3 个等级, 其中在公司工作五年以下占58.39%, 工作5年至10年占17.13%, 工作10年以上占24.48%。

4 数据分析结果

4.1 验证性因子分析

为了进一步检验各变量之间的区分效度以及模型的整体拟合度, 运用AMOS 21.0对包含5 个研究变量(职业召唤、建设性责任感知、职场排斥、促进性建言和抑制性建言)的因子模型进行验证性因子分析。通过对χ2/df、RMSEA、CFI、TLI、IFI等指标的比较以检验各量表的区分效度。如表1所示, 五因子的测量模型的拟合效果较好(χ2/df=2.56, RMSEA = 0.07, CFI = 0.92, TLI = 0.91, IFI = 0.92), 而其他嵌套模型的拟合效果较差。因此可说明本研究中的 5个变量之间具有良好的区分效度。

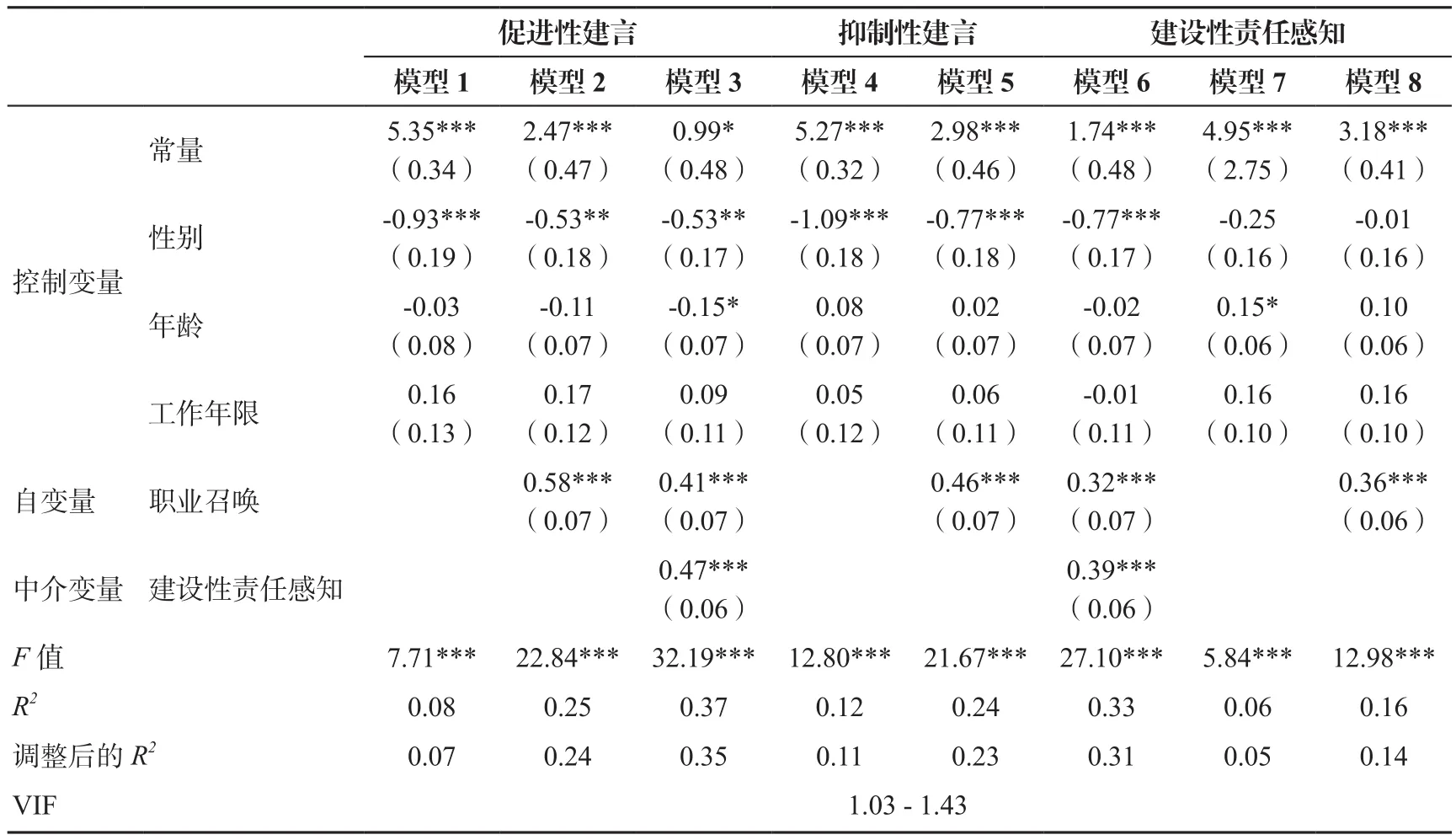

表3 主效应和中介效应检验结果

4.2 描述性统计与相关分析

所有变量的均值、标准差及相关系数如表2所示, 从中可见, 自变量职业召唤与因变量促进性建言、抑制性建言显著正相关(r= 0.47,p< 0.01;r= 0.43,p< 0.01); 与中介变量建设性责任感知(r= 0.35,p< 0.01)显著正相关;与调节变量职场排斥无显著关系; 建设性责任感知与职场排斥显著负相关(r= -0.28,p< 0.01), 建设性责任感知分别与促进性建言(r= 0.48,p< 0.01)、抑制性建言(r= 0.43,p< 0.01)显著正相关, 职场排斥与促进性建言和抑制性建言无显著关系。

4.3 主效应与中介效应检验

采用逐步回归法验证主效应和中介效应, 依次检验建设性责任感知在职业召唤和促进性建言与抑制性建言之间的中介作用, 如表3所示。第一步, 以促进性建言为结果变量, 依次进入控制变量、自变量职业召唤和中介变量建设性责任感知, 分别得到模型1、模型2、模型3。由模型2所得数据可知主效应显著成立(b= 0.58,p< 0.001), 即职业召唤对促进性建言有正向影响, 假设H1a得到支持。第二步, 以抑制性建言为结果变量, 依次进入控制变量、自变量、中介变量, 分别得到模型4、模型5、模型6。由模型5的数据可知主效应显著成立(b= 0.46,p< 0.001),即职业召唤对抑制性建言有显著的正向影响, 假设H1b得到支持。第三步, 以建设性责任感知为结果变量, 依次进入控制变量和自变量, 分别得到模型7和模型8。由模型8所得数据可知, 职业召唤对建设性责任感知有显著的正向影响(b= 0.36,p< 0.001), 即假设H2得到支持。根据Baron和Kenny(1986)的建议, 中介效应存在须满足以下几个条件:(1)自变量对因变量存在显著影响;(2)自变量对中介变量存在显著影响;(3)中介变量对因变量存在显著影响;(4)自变量与中介变量同时代入回归方程解释因变量时, 中介变量的效应显著而自变量的效应消失(完全中介效应)或者减弱(部分中介效应)。由模型3和模型6所得数据可知, 建设性责任感知对促进性建言(b=0.47,p< 0.001)和抑制性建言(b= 0.39,p< 0.001)均具有显著的正向影响, 职业召唤对促进性建言(b= 0.41,p<0.001)和抑制性建言(b= 0.32,p< 0.001)仍存在正向影响,但效用减弱。因此可知, 建设性责任感知在职业召唤对促进性建言和抑制性建言之间均起到了部分中介的作用, 假设H3a和H3b得到验证。此外, 各模型的方差膨胀因子(VIF) 处于1.03 - 1.43之间, 小于临界值10 (罗胜强, 姜嬿,2014), 说明不存在严重的多重共线性, 该回归结果可靠。

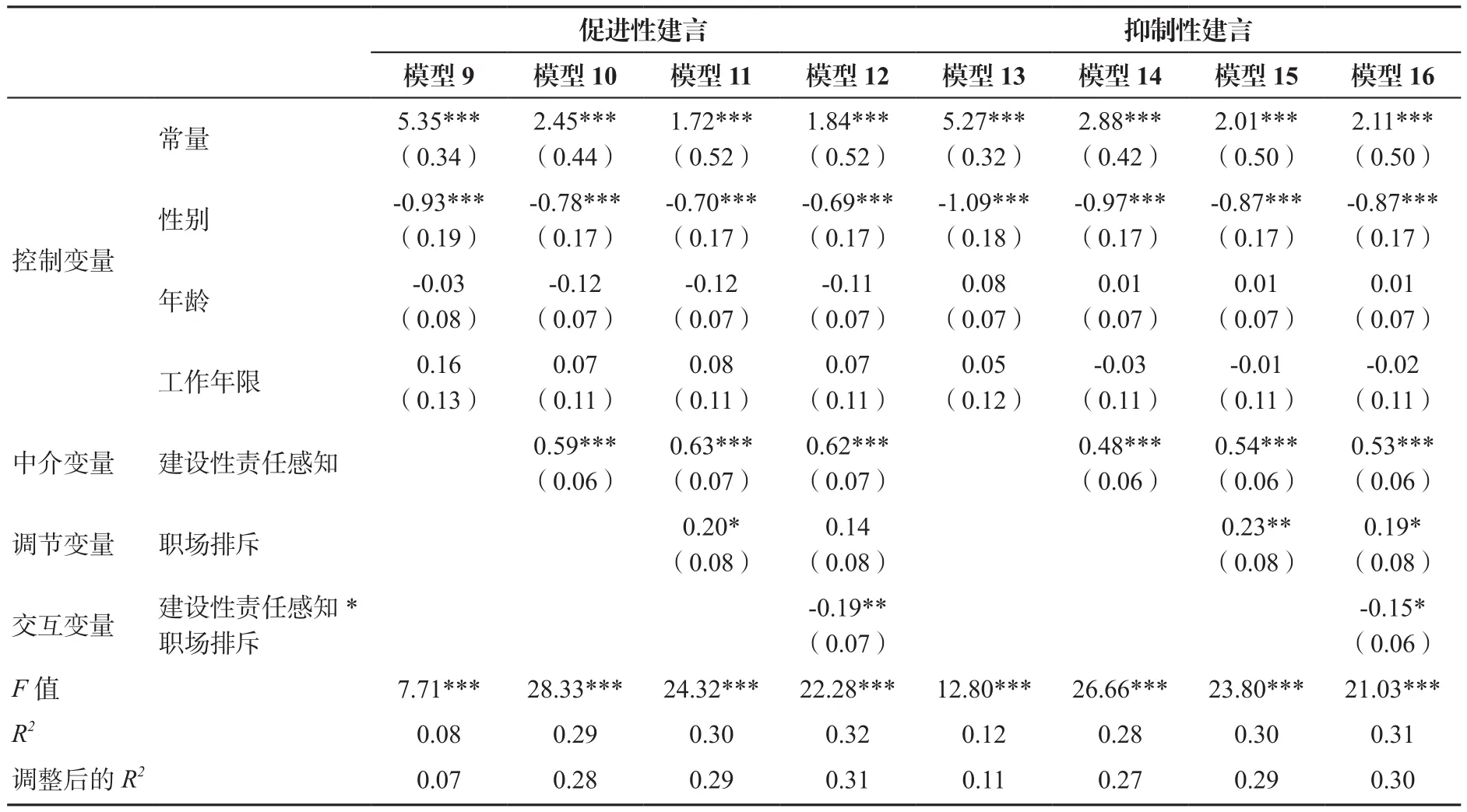

表4 调节效应检验结果

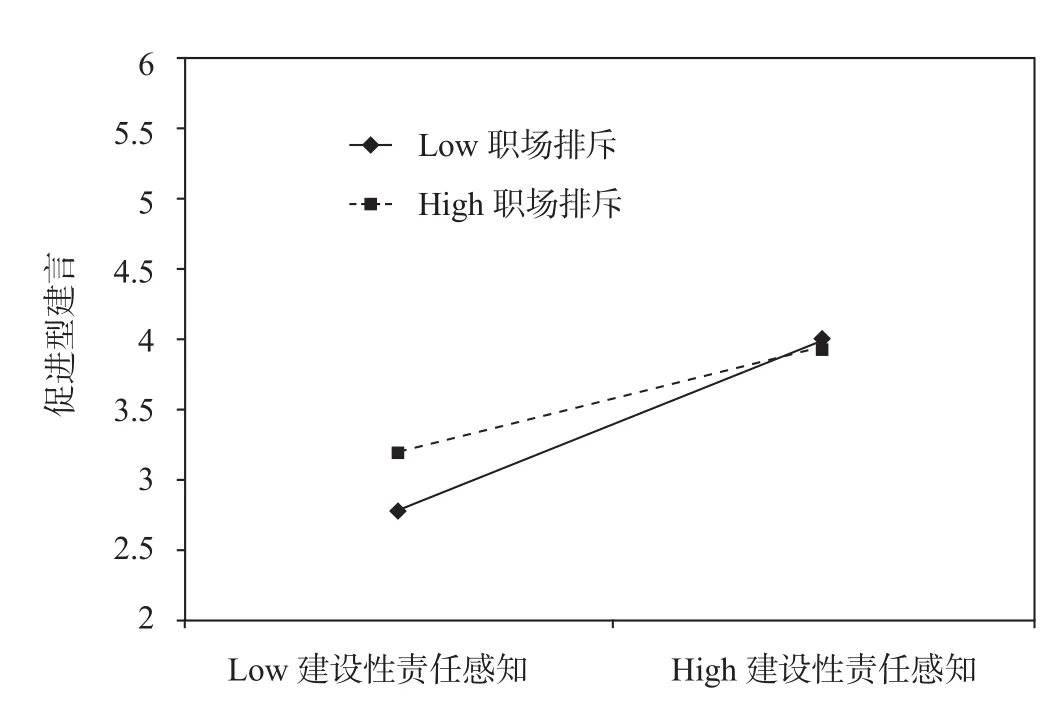

图2 职场排斥在建设性责任感知与促进性建言之间的调节效应图

4.4 调节效应检验

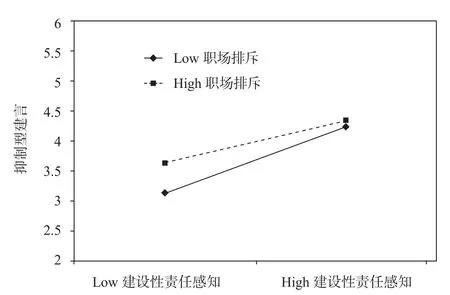

图3 职场排斥在建设性责任感知与抑制性建言之间的调节效应图

为检验职场排斥分别在建设性责任感知对促进性建言和抑制性建言之间的调节作用, 运用逐步回归的方法, 将促进性建言和抑制性建言分别作为结果变量, 依次进入控制变量、中介变量、调节变量和交互变量, 其中交互变量为标准化的职场排斥和标准化的建设性责任感知的乘积,如表4所示。由模型10和模型14可知, 建设性责任感知对促进性建言(b= 0.59,p< 0.001)和抑制性建言(b= 0.48,p< 0.001)均具有显著的正向影响; 由模型12和模型16知, 建设性责任感知和职场排斥的交互项对促进性建言(b= -0.19,p< 0.01)和抑制性建言(b= -0.15,p< 0.05)均具有显著的负向影响。调节效应成立。

为了进一步表明交互作用的影响模式, 根据Cohen等推荐的方法(Cohen & Cohen, 2010), 分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准, 描绘了不同程度的职场排斥的调节效应差别, 如图2和图3所示。在建设性责任感知程度同等变化的情况下, 相比受到高职场排斥的员工, 受到低职场排斥的员工更倾向于产生促进性建言和抑制性建言。职场排斥对建设性责任感知与促进性建言和抑制性建言之间均具有显著的负向调节作用, 假设H4a和H4b得到支持。

5 结论与讨论

具体的研究价值包括: 第一, 验证了职业召唤对建言行为的促进作用, 为丰富职业召唤的行为结果研究提供新的解释视角。诸多学者已验证职业召唤对员工态度变量的积极影响, 但未有研究探讨职业召唤对建言行为的影响。时代呼唤信念, 企业畅谈使命, 基于计划行为理论, 本文从行为信念范畴追根溯源, 揭示了职业召唤对工作场合建言行为的具体贡献, 从理论上解释了职业召唤的重要性, 不仅丰富了人们对职业召唤的认识, 为后续相关的行为结果变量研究提供一定的借鉴, 而且将有助于明确使命感对企业的具体价值, 引导组织管理者关注招聘、培训、选拔等环节中员工表现出的职业召唤程度, 加强不同职业生涯发展阶段的职业召唤主题教育, 重视激励员工内在的信仰与使命感, 在满足员工个人实现需求的基础上, 不断引导员工产生积极的促进性与抑制性建言行为。

第二, 引入建设性责任感知作为中介变量, 进一步明确职业召唤与促进性和抑制性建言行为之间的中介机制。通过行为信念影响行为意愿, 继而产生计划性行为的理论视角, 明晰个体如何由内在的职业召唤产生外在建言行为的决策过程及作用机理。具有职业召唤特征的员工将工作视为自我价值的实现并具有亲社会倾向, 影响员工主动产生对组织建言献策的责任意愿, 对发表建设性意见具有积极的心理预期, 激发员工产生建言行为。为使员工产生持续有效的建言行为, 需要组织管理者积极营造具有责任感的企业文化。不仅要建立完善的外在激励机制, 还要注重员工的内在激励, 提供员工实现个人价值的渠道与平台,表彰员工的主人翁意识。

第三, 职场排斥在建设性责任感知与促进性建言和抑制性建言之间的关系中具有负向调节效应, 界定了职业召唤影响建言的边界条件。即使是最具主动性或满意度非常高的员工, 也可能见机行事, 视具体情况(Read the Wind)来确定在特定的组织情境中建言是否安全或是否值得(Milliken, Morrison, & Hewlin, 2003)。考虑到员工的建言行为决策并非受个人意愿完全控制, 选取职场排斥这一重要的情境感知变量, 进一步明晰了研究模型的边界条件。有助于组织管理者充分认识职场排斥对建言行为的消极作用, 在管理过程中采取必要的措施避免职场排斥现象。

6 局限与展望

本研究仍存在一些不足之处有待后续完善, 主要表现为: (1)数据收集方面, 虽然从7个不同地区、不同行业背景的公司收集领导-员工配对数据, 并相隔两周开展两次调查以尽量减少同源偏差, 但仍然不能保证可以完全克服, 需要更加严谨的纵向研究等方法规避这一问题。(2)由于调查所涉及的变量内容较为隐私和敏感, 出于自我保护意识, 被试者对此可能会产生反感心理, 数据的代表性有待更多的实证研究来验证。(3)研究变量选择方面, 选取建设性责任感知作为共同影响促进性建言和抑制性建言的中介变量, 后续研究可以进一步区分两种类型的建言行为, 选取不同特征的中介变量探究影响促进性建言和抑制性建言的机制。(4)本文仅对员工的人口统计学变量进行了控制, 而没有探讨领导风格、任务特征等变量对建言行为的影响, 在后续研究中可加入相关变量进行补充。