团队跨边界行为: 前因、后果及作用机制

魏雨宸 金国华 李铭泽

(1 长江大学管理学院, 荆州 434023)(2 武昌首义学院, 武汉 430064)(3 武汉理工大学管理学院, 武汉 430070)

1 引言

随着知识经济的发展, 市场竞争日趋激烈, 团队面临的任务越来越繁杂, 完成团队目标所需要的资源以及信息日益多样化, 团队仅仅依靠内部知识与资源已难以应付市场挑战。为了达成目标, 团队需要开展跨边界行为(Boundary-Spanning)建立团队内与外部主体之间的联系, 打通团队内外之间的资源以及信息通道, 并与其他团队配合并协同作战。Ancona和Bresman(2007)指出, 即使是分工明确、目标清晰、成员努力、认真负责的团队,也无法依靠“单兵作战”的传统模式, 仅依赖团队内部资源与能力在当今的残酷的市场竞争中长久立足。基于此背景, 团队跨边界行为的作用日益凸显, 并逐渐受到学者们关注。

尽管跨边界行为的概念被提出至今已30年之久, 但学术界对于团队跨边界行为的研究进展缓慢, 特别是国内对团队跨边界行为的研究才刚刚起步, 有必要对国内外团队跨边界行为的相关研究进行系统的回顾、梳理与总结,识别当前的研究趋势与不足, 以期促进该研究领域的发展。尽管薛会娟(2010)对团队跨边界的相关研究进行过一定的梳理与总结, 但其中存在两个问题: 一是该文献仅初步地总结了当前对团队跨边界行为的研究视角并介绍了团队跨边界行为的研究框架, 但未对当前现有的研究做细致的分类介绍与讨论。二是该论文发表于2010年, 已过8年之久, 大量后续研究没有纳入其中, 相关研究趋势也亟待更新。基于此, 本研究将对团队跨边界行为的相关研究进行重新梳理与总结, 并对未来研究方向进行展望, 以期为相关研究提供参考。

需要澄清的是, 团队跨边界行为有时需要由不同的成员代表进行, 例如, 大使行为就需要某个员工代表团队参与团队外活动。换句话说, 员工跨界行为在一定程度上代表和表征了团队跨边界行为。因此, 在回顾团队跨边界行为时, 本研究对员工的跨边界行为也进行了分析。

2 团队跨边界行为的概念与内涵

团队跨边界行为的定义最早由Ancona(1990)等学者提出, 它是指团队为了完成既定目标, 而与团队外部主体之间建立联系而形成不断互动的行为, 也被称为团队外部活动行为(Ancona, 1990; Ancona & Caldwell, 1992)。需要指出的是, 这里的边界是以工作团队为边界, 因此这里的外部主体可以是隶属同一公司下的不同团队或者部门(如技术团队与营销团队), 也可以是超出组织边界之外的其它团体(如供应商、工会、或者客户群)。从定义上看,团队跨边界行为实质上反映的是团队内部成员与外部相关方之间的互动, 属于一种团队外部过程。与之相对的是反应团队内部成员之间互动关系的团队内部过程, 如团队反思、团队学习等(Somech, 2006; Li & Zhang, 2016)。团队外部过程与团队内部过程类似, 均反映的是成员之间的互动关系与情况, 其动机都是为实现团队既定目标而开展的行为(Mathieu, Maynard, Rapp, & Gilson, 2008), 但两者之间的区别在于互动的对象与范围存在差异。团队跨边界行为的对象与范围主要从其所外嵌的环境出发, 聚焦于团队自身主体之外, 这与聚焦于团队主体之内活动的团队内部过程存在明显的边界差异。

为了更加明晰团队跨边界行为的概念, 需澄清以下几点: (1)尽管团队跨边界行为的定义强调团队跨边界行为是以实现组织目标, 提升组织绩效为目的, 但其能否导致积极的结果并不一定。尽管一些学者认为团队跨边界行为能够为组织带来知识、信息或资源, 因而有利于团队创新或绩效(Edmondson, 2003)。但是同时也需要明确的是, 由于团队跨边界行为增加了与外部接触的机会, 外部一些不确定因素(如外部关系冲突、任务冲突)也可能给团队内部带来冲击。另一方面, 团队从外界吸收的知识与信息也并不一定就有利于团队的发展, 因为这些信息可能并不完整或不正确, 可能导致领导决策失败, 埋没创新与绩效(Ancona & Caldwell, 1992)。(2)由于团队层的行为表现形式是不同成员行为的同构或收敛形成(Kozlowski & Klein,2000), 团队跨边界行为的概念应从多层次进行理解与分析, 并不能简单看成团队行为的加总或聚合, 而更应该看成一种过程组合模型(Marrone, 2010)。因为团队跨边界行为由代表团队的不同成员开展, 不同的成员可能根据任务需要, 开展的是不同的跨边界行为(例如成员A进行协调行为, 成员B进行搜寻行为)。虽然不同的成员所开展的跨边界行为可能不同, 但都是团队跨边界行为的一部分,因此, 根据过程组合模型的观点, 团队跨边界行为在聚合到团队层面是不需考虑组内一致性的(Chan, 1998)。可见,在考察团队跨边界行为的形成及影响时, 不仅应该考虑团队层, 同时也应该更加入微的考虑个体层的因素影响。(3)团队跨边界行为在团队层反映的是团队整体与外部主体之间的联系, 对于团队跨边界的界定与探讨不能仅仅局限于团队层面, 应该将该团队嵌入其所链接的外部环境所组成的网络中作为一个统一的整体来看待(Marrone, 2010)。因此, 从强调多团队之间相互协调, 相互依赖的多团队研究来看, 团队跨边界行为应该是一个更高层次, 但是可以具化、分解到低层次的概念(DeChurch & Marks, 2006;Marrone, 2010)。

3 团队跨边界行为的维度与测量

3.1 团队跨边界行为的维度

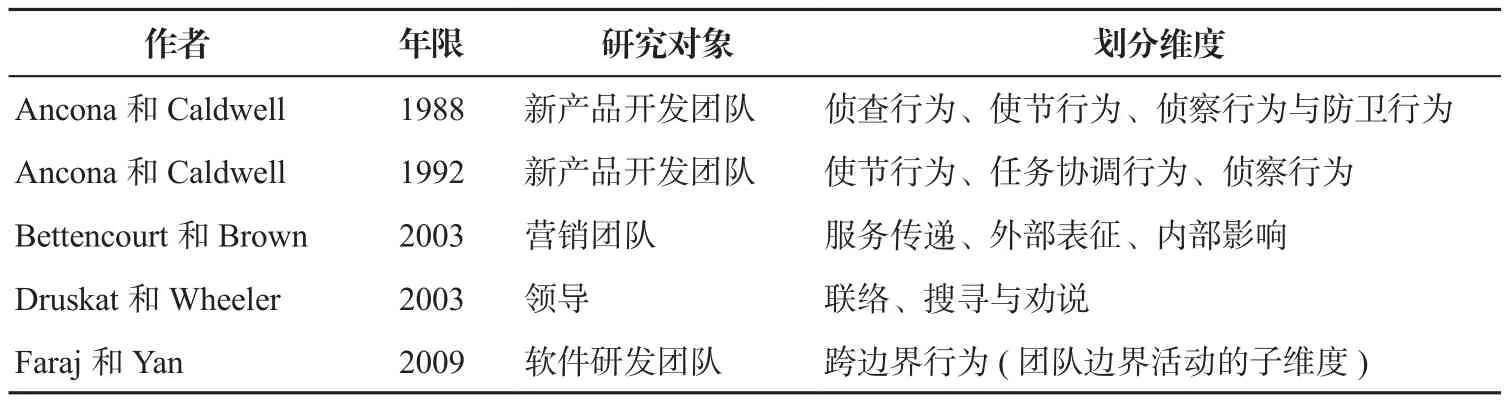

Ancona 和 Caldwell (1988) 最早致力于团队跨边界行为的概念界定与维度划分的研究。通过对38位新产品的团队领导以及15位团队成员进行访谈的日志数据进行分析, 他们发现了包括收集信息与资源、侦查、协调、谈判等在内的15种跨边界行为, 并将这些行为划分为四类: 侦查行为、使节行为、侦察行为与防卫行为。并在研究中证实了这些行为与团队的绩效以及资源依赖水平相关。随后, 由于学者认为这四种维度之间存在一定的重叠, 难以区分(Faraj & Yan, 2009; Choi, 2002), Ancona 和 Caldwell(1992)的研究将这四种维度进行了重新划分, 形成了三个维度, 即使节行为、任务协调行为与侦察行为。后来,聚焦于营销团队, Bettencourt和 Brown (2003) 将营销团队的跨边界行为分为服务传递、外部表征与内部影响三个维度。聚焦于团队领导行为, Druskat和Wheeler (2003)将跨边界行为分为联络、搜寻与劝说三类。聚焦于软件开发团队, Faraj和Yan(2009)将团队边界行为分为跨边界行为、缓冲行为和强化行为三类。由于许多学者对团队跨边界行为的维度划分不尽相同, 而且各种划分均缺乏理论探索与跨文化实证检验, 学术界并未对团队跨边界行为的维度划分达成共识。有学者提出应根据具体的情境与团队对团队跨边界行为进行定义与维度划分(Tsui, 2010; Edmondson,2003; Choi, 2002)

表1 团队跨边界行为维度划分汇总表

虽然当前对于团队跨边界行为的划分存在分歧, 但主流观点仍偏向使用Ancona和 Caldwell (1992)的维度划分。Marrone(2010)从内涵描述、活动对象特征、主要作用目的、与活动主体的相互依赖程度以及代表性结果五个方面对Ancona和Caldwell (1992)所划分的各子维度进行了总结(如表1所示)。

使节行为(Representation)指团队成员说服团队外部主体接受团队决策, 寻求资源和保护团队不受外部侵扰等行为。使节行为可以发生于任何一个层面, 可以是单个成员的行为, 也可能是团队整体的行为, 但目标对象一般针对的是较自身权利大并且能够给团队带来奖励或者决定团队绩效的组织上级团队或者外部客户等团体(Ancona &Caldwell, 1992)。使节行为的主要作用是对外说明团队期望, 形成良好印象和获取支持。如为了团队绩效改进而向上级寻求反馈意见的行为。开展使节行为的团队与目标主体之间的相互依赖性一般为中等, 因为这种行为无论是对跨边界行为团队自身还是对目标团体而言都可能是有利的。例如跨边界团队可能通过跨边界行为获得高层领导的支持与承诺, 因而获得更多的组织资源; 由于跨边界行为团队也迎合了目标主体的期望, 因此也是对目标主体有利的(e.g., Bettencourt, Brown, & MacKenzie, 2005)。

任务协调行为(Coordination of Task Performance)指团队与联系稳定的团队外部主体之间相互配合、协作以完成各自或联合目标的行为。这些行为一般针对平级的主体展开, 这些平级主体一般都是与跨边界团队利益密切相关的团队。Ancona和 Caldwell(1992)举例描述这一行为是跨边界团队与目标团队一起协商交付时间的行为。Marks,Mathieu,和Zaccaro(2001)将这一行为描述为一种团队间的行为过程, 即跨团队主体之间一起制定发展战略、一起计划和评价, 一起通过联合的努力实现团队之间的共同进步的行为。由于团队协调行为对外部主体的依赖性要求非常高, 依赖于外部团体, 团队协调行为能够为跨边界行为团队自身以及外部相关者带来许多影响, 例如影响集体目标的实现, 影响团队效能等等。由于团队协调行为可能与多个外部主体形成联系, 因此也增加了团队获取不同信息与想法的机会, 可能促进团队自身的发展与创新(Kaplan,Milde, & Cowan, 2017)。

侦查行为(General Information Search)指团队与具有某些特定知识的个体或团队产生联系和互动, 通过交流获取相关的知识与技能的行为。这一行为可以使跨边界团队解决项目问题, 获取项目相关的技能, 也可以使其熟悉自身所处的环境与外部市场, 例如获悉市场趋势, 机会以及了解威胁等等。侦查行为一般针对的是有目标性的焦点团队, 但是这些团队一般而言对跨边界行为发生团队的依赖性较低。因此, 侦查行为的效果依赖于跨边界行为团队自身的技能以及其所处的组织。例如团队对于当前环境形势与特点的了解, 团队的创新氛围与能力等, 这些都会影响团队的侦查行为与行为效果(Hargadon, 1998)。

3.2 团队跨边界行为的测量

对于团队跨边界行为的测量, 许多学者在其研究中根据不同研究需要采用了不同的测量方法。最早,Ancona和Caldwell(1992)开发了包含21个题项的调查问卷, 其中包括使节行为(如“说服他人来支持团队决策”)、任务协调行为(如“与外部团队一起设计解决问题”)和侦查行为(如“发现类似产品的竞争性团队”)。Bettencourt和Brown(2003)根据顾客导向的营销团队的跨边界行为特点设计了包含9个题项的跨边界行为量表。量表包括三个维度: 代表性行为(如“告诉团队外部的人在这里工作非常棒”; 内部影响行为(如“对于服务提高给出建设性的意见”); 服务传递行为(如“及时解决顾客提出的要求与问题”)。Edmondson(2003)聚焦于团队的外部学习过程, 将跨边界行为定义为与外部其它团队交流的程度, 并开发了3个题项的跨边界学习的量表。Carson, Tesluk和Marrone(2007)针对咨询团队的情境特点, 基于 Ancona和Caldwell(1992)的问卷,设计了6个题项的调查问卷。类似的, Joshi, Pandey和Han (2009) 同样选取了6个题项对团队跨边界行为进行测量, 题项包括“劝说外部人员接受团队决策”、“从高层领导者那获取建议与支持”等。Faraj和Yan(2009)采用4个题项测量了团队跨边界行为, 主要测量团队鼓励员工与外部重要团体建立联系并从中获取关键的信息以及资源的行为。Bresman(2010)聚焦于外部跨边界行为量表, 基于Edmondson(2003)的研究基础, 开发了5个题项的跨边界学习量表。此外, 一些学者根据团队与外部主体之间互动与接触的频率与强度来测量团队跨边界行为(e.g., Alexander, Teller, & Roggeveen, 2016; Fleming& Waguespack, 2007)。总体而言, 尽管不同的学者根据不同的研究情境对团队跨边界行为的测量不尽相同, 但当前对于团队跨边界行为的维度划分大多遵循Ancona和Caldwell(1992)的研究基础, 因而他们所开发的21个题项问卷也被大部分学者所承认。但是由于该量表题项较多, 大多数研究者会基于他们的量表, 根据研究实际情境进行简化和再设计。

4 团队跨边界行为的理论基础

团队跨边界行为将组织行为研究的视角从团队内转移到了团队外, 以一种全新的理论视角对组织行为学的理论研究进行了补充, 该概念内涵的提出主要基于三种理论基础, 即资源依赖理论、释义理论以及社会认同理论。

4.1 资源依赖理论

团队的生存与发展, 需要不断地与其所嵌入的外部环境之间的各种相关主体进行联系和互动, 以此获取足够的资源和能力(Druskat & Wheeler, 2003)。根据资源依赖理论的观点, 团队之间建立联系与互动的基础是交换,而交换的基础是对稀缺资源的控制与依赖感知(Hillman,Withers, & Collins, 2009; Davis & Cobb, 2010)。资源依赖理论逐渐被用于解释团队间的关系与网络形成。例如, 团队之间会因为技术、技能、知识或资金等资源因素而形成互动联系(Casciaro & Piskorski, 2005), 双方基于互补性价值形成合作与交换基础。团队对于外部资源依赖性大小决定了跨边界行为团队与外部主体之间联系进行资源交换的程度。资源依赖理论说明, 团队之间的战略关联与资源匹配程度促进了团队间形成统一的目标而达成有效的联结,因此资源依赖理论可以解释团队通过跨边界行为建立外部联系的动因(Tsai, 2002)。总而言之, 资源依赖理论从资源依存的视角解释了团队进行跨边界行为的动机及原理(Nahapiet & Ghoshal, 1998)。

4.2 释义理论

释义理论的基本思想认为, 人们通常会尝试赋予事务合理的解释, 为了寻求这些合理的解释, 人们常常会做出相应努力对发生的事物进行意义上的追溯, 而这些努力导致了一系列的现实行为与结果(Dervin, 1998)。根据释义理论的观点, 当人们处于动荡复杂的环境中时, 或经历不确定状况时, 人们会通过寻求所处环境中的特定线索, 并根据自身所具有信念、心理、习惯、态度和认知去解释线索(Savolainen, 1993)。对于团队或组织而言, 管理者对外部环境变化的感知与解释对管理决策有着重要的意义。处于同一环境中的团队, 由于管理者对环境的解读、赋予的意义不同, 可能会做出不同的反应与决策(Humphreys,Ucbasaran, & Lockett, 2012)。同时, 在管理实践中, 管理者也会试图通过影响他人对组织现实的意义解读, 进而将团队的行为与过程导向期待的方向(Weick, Sutcliffe, &Obstfeld, 2005)。根据释义理论, 外部环境对团队成员以及领导产生影响, 团队领导与成员也会根据团队释义参与塑造外部环境的活动(Maitlis, 2005)。释义理论为团队跨边界行为提供了另一个解释视角, 团队边界行为策略的选择依赖于团队对外部环境的侦测与判断, 因此准确的识别团队所处的环境对团队决策具有重要意义(Rouleau, 2005)。团队领导对外部环境、政策与形式的认识会指导团队成员形成不同形式的跨边界行为以获取相应的资源与支持。

4.3 社会认同理论

社会认同理论的基本观点认为, 个体会将自己进行社会分类, 区分自己所在的群体与他人所在的群体, 以此产生对自己群体的认同感, 并且对自己所在的群体具有自我偏好, 而对外群体产生偏见。同时, 个体会通过对自我群体与外群体之间的有利比较来产生积极的社会认同, 以提高自尊(Ashforth & Mael, 1989)。Choi(2002)认为团队中个体社会认同感的形成需要兼顾个性与共性, 类似的, Brewer(1991)认为认同感的建立不仅仅需要建立相似性, 与外部比较形成的差异性也非常重要。团队认同感使团队与外部环境形成了边界与区分, 但是为了维持自我的独特性, 团队需要通过与外部团体进行互动来寻找自我群体的独特性以增加对自我群体的优越感(Brown, 2000)。因此, 根据社会认同理论, 团队跨边界行为的产生也可能是团队成员通过外部联系与互动寻找自群体与外群体之间独特性, 增加群体认同感的一种行为方式。成员代表团队进行团队跨边界行为以及与外部其它群体比较时, 被赋予了团队的身份象征, 这种象征的体现与认同感也通过团队跨边界行为进行了强化(Bartel, 2001)。社会认同理论为团队跨边界行为提供了又一种理论解释, 为我们理解组织在外部环境中建立跨界关系提供了一种有价值的理论基础(Huddy, 2001)。

5 团队跨边界行为的前置因素研究

如前所述, 团队跨边界行为在概念上并不能被看成是成员跨边界行为简单的加总, 而是一种复合过程行为, 即每个成员可能代表团队进行不同的跨边界行为, 这些不同跨边界行为过程构成整体有序的团队跨边界行为(Marrone,2010)。因此, 单个员工开展的跨边界行为也应被看成团队跨边界行为的重要部分。基于此, 本研究在回顾团队跨边界行为的前因与后果时会同时梳理和讨论员工跨边界行为的前因与后果。

5.1 员工跨边界行为的前置因素

由于开展团队跨边界行为要求成员不仅要关注团队内部的事务, 同时还需要与外部产生连接, 团队内部与外部事务之间可能会产生冲突, 例如角色或者任务冲突(Choi,2002)。因此对于团队成员而言, 开展团队跨边界行为具有一定的挑战性。如何促使团队成员克服挑战并且开展团队跨边界行为, 对组织管理具有重大的意义。研究表明,团队成员跨边界行为与成员的动机、背景经历以及领导行为有密切关系。例如, Marrone, Tesluk和Carson (2007)发现员工的跨边界效能感可有效促进其增加跨边界行为。Ancona和Caldwell(1990)发现员工的工作年限与工作经验也能促进员工增加跨边界行为。Marrone(2010)认为这些动机与背景增加员工的目标设定高度, 因而促进其增加跨边界行为, 促进其提升绩效。此外, Ancona(1990)指出领导行为也是影响团队成员进行跨边界行为的重要因素, 领导所采取的外部导向型策略(即为提供外部活动支持, 以帮助员工了解团队外部环境)能有效促进员工进行外部活动。总体而言, 以往研究从动机、员工背景与经历、领导等因素对员工跨边界行为的动因进行了一定探讨, 但当前有关员工跨边界行为形成机制的实证研究仍十分不足, 许多因素亟待进一步挖掘与探索。例如, 根据个性激活理论, 个体的个性特征也可能是影响其进行跨边界行为的重要因素(Collins & Loftus, 1975), 但现有研究却鲜有涉及。因此, 后续研究可以考虑员工的个性特征, 考虑具有不同特质的员工在不同的情境之下的跨边界行为表现。此外, 态度与情绪也是影响个体行为的重要因素(Collins,1996), 员工的行为表现也应当受到员工情绪与态度的影响。因此, 未来研究也可以从员工的情绪与态度着手研究团队跨边界行为的形成机制。

5.2 团队跨边界行为的前置因素

相对于员工跨边界行为, 团队跨边界行为的形成研究则较为丰富, 学者们分别从领导、团队特征、团队构成以及外部环境等因素对团队跨边界行为的形成机制展开了探讨。与员工跨边界行为类似, 这些因素均通过影响团队动机、团队胜任力以及开发合适的任务策略来影响团队的目标设定, 进而影响团队的跨边界行为(Marrone, 2010)。下面就每类因素分别展开进行探讨。

5.2.1 团队领导因素

团队领导是影响团队行为的重要因素。研究表明, 在具有外部依赖性的团队中, 领导的指导行为以及任务导向行为都会促进团队跨边界行为增加。例如, Ancona(1990)针对咨询团队进行研究发现, 团队领导的指导行为, 包括引导员工方向以及想法, 鼓励员工解决问题, 促进团队主动担责, 增加团队主动行为等会有效促使团队跨边界行为增加。Tesluk和Mathieu(1999)发现领导的外部行为, 例如提供外部活动必要的资源, 设定清晰的方向以及鼓励员工自己设定目标等行为有助于团队增加跨边界行为。领导的教导行为也被认为是影响团队跨边界行为的重要因素之一。Edmondson(2003)发现领导的教导行为会增加团队跨边界行为。但是Druskat和Kayes(1999)针对500名维修与生产部门的员工进行调查发现, 团队领导的教导行为却与团队跨边界行为负相关。两个研究之间的区别可能来自团队任务的不同, 前者针对咨询团队进行调研, 任务更要求创新, 而后者更要求完成时间与效率。此外, 研究表明, 领导的跨边界行为能够有效增加团队有效性, 提升团队绩效(Druskat & Wheeler, 2003; Benoliel & Somech, 2015), 但是现有研究对于领导跨边界行为与团队跨边界行为之间的关系并未有实证研究涉及。关于变革型领导(Transformational Leadership), Cha, Kim, Lee和Bachrach (2015) 对388个电子企业的团队进行研究发现, 变革型领导能够有效促进团队之间的合作, 从而促进团队跨边界行为增加。

总体而言, 现有研究涉及了领导的导向性行为、领导的支持性行为以及领导风格对团队跨边界行为的影响, 但关于其中的内在机制以及对其它影响因素的挖掘仍显不足, 有待进一步探讨与研究。例如, 领导的个性特征(如自恋或谦卑)、认知以及情绪以及领导方式(如责任型领导)也是影响团队行为的重要因素(Lubit, 2002; Owens,Johnson, & Mitchell, 2013; Schaubroeck, Lam, & Peng, 2011;董峰, 王霄, 彭坚, 2017), 可能都会对团队跨边界行为产生影响, 但现有研究却很少涉及。此外, 如前所述, 团队跨边界行为也可以从网络的视角进行研究, 领导在团队内所占据的网络位置, 与其行为的交互作用对团队跨边界行为的影响如何?怎样位置上的领导容易促进团队跨边界行为?从更为宏观的团队嵌入的外部网络看, 处于怎样网络位置的团队领导具有较强的动机促进团队跨边界行为?对于这些问题, 现有研究也均未给出答案, 仍有待后续研究进一步澄清。

5.2.2 团队特征因素

研究表明, 团队内部特征也是影响团队跨边界行为的重要因素。Edmondson(1999)针对一家家具制造业企业进行研究发现, 团队心理安全感能够促进团队跨边界行为。因为心理安全感能够增加员工心理资本, 进而降低团队员工对外部导向行为的风险及挑战的感知。反过来, Faraj和Yan(2009)发现团队跨边界行为也反向促进团队成员心理安全感增加。Richter, West, van Dick 和 Dawson(2006)发现团队认同, 组织认同是团队跨边界行为的重要前置因素。研究对53个医护团队进行研究发现, 当员工同时具有较高的团队认同感与组织认同感时, 组织内团队与团队之间的内在联系较为紧密, 团队之间的跨边界行为也会随之增加。Lee和Sawang (2016) 对521位项目团队成员进行研究发现, 团队与团队之间的竞争程度会影响团队跨边界行为, 团队通过跨边界行为与外部主体产生联系以获取资源, 以便在团队竞争中保持相对于其他团队的优势。总结而言, 团队内部安全氛围、竞争氛围以及团队成员对团队以及组织的认同感已被证实是影响团队跨边界行为的重要前置因素, 这些因素从团队氛围特征以及员工对团队的态度两个角度对团队跨边界行为的形成机制进行了揭示。

5.2.3 团队构成因素

有关团队构成对团队跨边界行为影响的实证研究非常有限, 大多观点来源于Ancona(1988)和Caldwell(2000)的两篇著作。学者提出, 团队功能多样性以及工作年限多样性能有效促进团队跨边界行为(Ancona & Caldwell,1992; Joshi & Roh, 2009), 因为不同功能或者具有不同知识背景的人可能会与不同的团队外部主体进行交流, 潜在的增加了团队跨边界行为的几率。但是也有学者提出这种构成也可能会增加团队内耗进而减少团队跨边界行为, 因为团队成员之间的知识背景差异较大, 可能阻碍团队过程(Marrone, 2010)。此外, 学者们指出四种通过改变团队构成促进团队跨边界行为的方法: 第一, 增加擅长进行跨边界行为的成员; 第二, 改变成员结构, 增加兼职成员; 第三,将全职人员与兼职人员进行组合; 第四, 采用核心成员与边缘成员搭配。如果团队试图在不增加内部联系或扩大团队规模的情况下, 增加外部联系与团队跨边界行为, 团队内部交流可能会陷入紧张, 因而团队效能会降低(Marrone,2010)。总体而言, 关于团队构成对团队跨边界行为的研究目前仍停留于理论观点上, 极少有实证研究从该视角出发研究不同团队构成对团队跨边界行为的影响。

5.2.4 环境因素

除了领导与团队内部特征与结构的影响外, 一些其他的环境因素也会影响组织跨界行为。Ancona(1990)指出,外部环境的不稳定性会促进组织进行跨界行为, 以寻求联盟来抵御环境不稳定的压力。Ancona和Caldwell(1990)的研究指出, 对于产品开发团队而言, 资源与信息稀缺会促进团队进行跨界互动以从外界获取相应的资源与信息,弥补内部资源与信息短板。此外, 他们的研究还指出组织之间的差异性也是导致团队跨界行为不同的关键。也有些学者探讨环境因素对团队跨边界行为结果的调节作用, 如Gibson和Dibble (2013)发现外部环境如较高的人员流动性以及环境的波动性会影响团队跨边界行为与团队效率之间的关系。总体而言, 现有研究大多从环境的稳定性、人员的稳定性以及团队表现和需求等角度来探讨外部环境因素对团队跨边界行为的影响。但是大多数研究同样也是停留在理论与论述上, 缺乏实证检验与支持。此外, 现有研究大多单一的考虑外部的市场环境或经济环境, 缺乏对外部政治环境以及人文环境的探索。

6 团队跨边界行为的作用效果研究

6.1 员工跨边界行为作用效果

对于员工跨边界行为的作用结果, 当前研究主要侧重于探讨其负面的效果。研究者们认为由于团队跨边界行为使员工不仅需要应对团队内部事务, 同时仍需要兼顾团队外部事务, 团队内部与团队外部主体之间的事务可能存在时间冲突, 两种事务的应对也需要成员在精力投入、注意力协调上进行平衡, 使员工产生压力。此外, 团队内与团队外部主体对于员工的期望可能存在差异, 使得员工产生角色冲突(Katz & Kahn, 1966)。Marrone等 (2007)的实证研究证实了员工在进行跨边界行为时, 确实会产生角色负荷与角色压力感。但是团队集体的跨边界行为却可以减缓这种压力感知。刘小娟、邓春平、王国锋和潘锦臻(2015)对员工跨边界行为的各个维度进行了研究, 发现不同类型的跨边界行为对IT员工的工作满意度有不同的影响。他们发现, 事务性的跨边界行为会增加员工角色负荷, 而学习型的跨边界行为对员工的工作满意度的影响并不大, 同时还可以显著提升员工的知识水平。Dahlander, O'Mahony和 Gann(2014)调研发现, 将注意力投入团队内部活动的员工会具有更高的创新绩效, 同时, 将较多注意投入团队外部活动的员工, 只有当其对资源具有较高的敏感性, 能够运用团队外部资源时才具有较高的创新绩效。此外, 少数研究开始触及员工跨边界行为的积极面, 刘松博和李育辉(2014)对中国的17家科技型企业进行研究发现, 员工跨边界行为可以促进其在团队内部网络中心性的提高, 进而促进其任务绩效的提高。但总体而言, 当前研究对员工跨边界行为的研究探讨更多关注其消极的一面, 而对其积极效果的探讨仍然较少。同时, 现有研究对其效果的探讨大多关注其对员工角色负荷以及创新绩效的影响, 对于其他结果变量的检验仍比较缺乏, 需进一步拓展。

6.2 团队跨边界行为作用效果

与员工跨边界行为恰好相反, 当前对于团队跨边界行为的研究大多集中于其积极面。Ancona(1990)对咨询团队进行研究发现, 团队跨边界行为与团队绩效呈正相关。Ancona 和Caldwell(1992)对产品开发团队进行研究发现, 团队跨边界行为能有效促进团队绩效与创新。Carson等(2007)对咨询团队进行研究发现, 团队跨边界行为不仅能够减缓员工进行跨边界行为的角色负荷感, 同时还可以增加团队绩效与团队活力。Choi(2002)认为, 团队跨边界行为能够给团队内部功能带来提升与改进, 能使团队成员对外部环境有更为清晰的共识, 同时能够给团队带来新的资源与信息, 促进团队发展与改进。此外, 一些其他的研究也相继证实了团队跨边界行为对团队有效性的积极影响。例如, Somech和Khalaili(2014)的研究指出, 团队跨边界行为有利于团队创新。Harvey, Peterson和 Anand(2014)发现团队跨边界行为增加能够有效提升团队的有效性。奉小斌(2012)对中国的高新技术企业的131个研发团队进行调查, 发现团队跨边界行为有助于团队创新绩效的提高。徐建中和曲小瑜 (2014)从外部过程的视角出发,发现团队跨边界行为能够有利于团队在与其它主体的知识交易中获取有利地位, 进而促进团队创造力的提升。

总体而言, 通过以上文献回顾可以看出, 现有对于团队跨边界行为的结果研究聚焦于团队创新与团队绩效上,而对于团队其它有效性的探讨较少。同时, 当前研究大多探讨团队跨边界行为的积极面, 而对于其消极面的探讨较少。Ancona(1990)研究指出, 过高的团队跨边界行为也可能会影响团队内部的工作满意度以及工作凝聚力, 因为员工将过多的注意力投放于团队外部, 而忽视了团队内部的联系与过程。Ancona 和Caldwell(1992)进行实证研究发现, 大使行为与协调行为能够促进团队内部过程改进, 团队凝聚力的提高, 但是侦查行为却不利于团队内部过程改进与团队凝聚力。此外, Tesluk和Mathieu (1999)对道路维修团队进行研究发现, 当存在高的工作障碍时, 团队跨边界行为有利于团队凝聚力, 而相反, 当工作障碍较低时, 团队跨边界行为却会降低团队凝聚力。袁庆宏、张华磊、王震和黄勇(2015)对111个研发团队的样本进行分析发现,团队跨边界行为与团队创新绩效之间为倒“U”型关系, 这种非线性关系的产生主要是受到团队反思内在机制的影响。这些研究表明, 团队跨边界行为对于团队的效果也存在一定的消极影响, 需要根据不同的情境进行区分。但Marrone(2010)回顾现有研究指出, 当前研究对于团队跨边界行为与团队有效性关系的边界条件挖掘非常有限。由此可见,为了更加清晰的揭示团队跨边界行为对于团队的作用效果,未来研究有必要对团队跨边界行为与团队有效性的关系做进一步的确认, 并且挖掘其它的中介机制与边界条件。

7 团队跨边界行为的跨层次研究

随着研究的深入, 团队跨边界行为的研究开始探索不同层次之间的关系与作用, 但当前的研究仍相当有限。尽管从概念上看, 学者们认为, 员工跨边界行为属于团队跨边界行为的重要组成部分(Marrone, 2010)。在测量上, 团队跨边界行为只是员工跨边界行为的简单加总或者聚合。但是, 在效果上, 两者之间存在着明显的区别, Marrone等(2007)第一次对团队跨边界行为与员工跨边界行为进行连接, 发现员工跨边界行为会增加员工负荷, 进而带来不利的影响, 但是团队跨边界行为却可以调节这种不利的影响, 当团队跨边界行为较高时, 员工跨边界行为的所产生的负荷压力也会随之降低。该研究结论证明了员工跨边界行为与团队跨边界行为对于员工以及团队可能存在不同的影响, 同时两者之间存在着交互影响关系。但遗憾的是,后续研究对于两者之间的交互作用探索仍缺乏足够的关注。因此, 团队跨边界行为的跨层次影响作用, 仍有待进一步发掘。

8 总结与展望

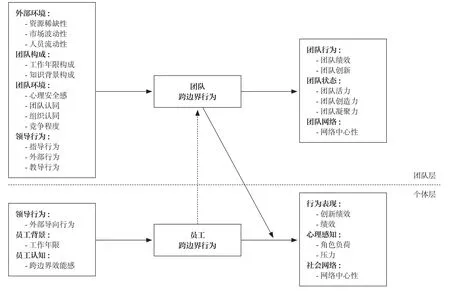

根据以上对现有研究的梳理与回顾, 本文绘制了图1所示的整合模型图。在基础上, 本文认为, 未来研究可从以下几个方面进一步对团队跨边界行为进行探索。

第一, 团队跨边界行为的概念与测量有待完善与统一。Ancona和Caldwell(1988)基于新产品研发团队的特征提出跨边界行为的概念, 可能缺乏一般性。不同的团队或不同成员角色, 由于其任务性质不同, 可能在团队跨边界行为的表现上有所区别和偏重。例如, Bettencourt和Brown(2003)以营销团队为基础, 对团队跨边界行为有不同的概念界定与维度划分。Druskat和Wheeler(2003)针对领导的跨边界行为进行总结, 将领导跨边界行为划分为联络、搜寻与劝说三种行为。尽管不同学者针对其研究对象与性质的不同开发了不同版本的测量问卷, 但这些问卷的概念与测量重点不同, 缺乏统一性, 一些研究甚至只采用Ancona 和Caldwell(1992)中一个维度来测量团队跨边界行为(e.g., Edmondson, 2003)。因此, 未来研究团队跨边界行为的概念需要进行进一步凝练, 针对其概念共性提出更具有普适性的概念并开发相应的量表, 使其能够适应不同任务情景。

第二, 团队跨边界行为形成的前置因素仍有待进一步挖掘。团队跨边界行为不是一种行为的加总, 而应看成是一种复合的过程(Marrone, 2010), 因而研究个体层次上员工跨边界行为的形成机制对揭示团队跨边界行为的形成机制有着重要的意义。但现有研究对员工层面的跨边界行为的形成揭示尤为不足, 未来研究可进一步关注员工跨边界行为的形成因素。例如, 根据社会资本理论, 网络中心性较低的个体, 即边缘个体所拥有的资源越少, 那么是否处于团队边缘的个体具有更强的动机通过开展跨边界行为获取外部资本来改善网络位置?因此未来研究可以探讨员工网络中心性与员工跨边界行为之间的关系。此外, 已有的研究探讨了领导、以及员工自身特性等因素对跨边界行为的影响, 未来研究也可以从同事视角出发, 探讨同事怎样的行为可能触发员工的跨边界行为。例如, 同事的排斥行为有可能降低员工对团队的承诺(Wu, Wei, & Hui,2011), 进而可能寻求外部支持与帮助, 也可能促进其跨边界行为的增加。

图1 整合模型图

第三, 团队跨边界行为的作用效果的中介机制有待进一步探索。现有研究针对不同的研究对象与研究与组织情境, 从不同的理论视角出发, 研究了团队跨边界行为对团队以及成员的影响作用。其中较多的研究从角色理论出发,认为团队跨边界行为需要员工进行内、外工作与角色之间的平衡, 容易使员工产生角色负荷与角色压力(Bettencourt& Brown, 2003)。另外, 一些研究也从知识管理和资源配置的视角出发, 研究团队跨边界行为对创造力与创新的影响, 认为团队跨边界行为能够从团队外部获取新的知识与资源, 因而有利于创新或创造力(Andersen & Kragh,2015)。尽管这些理论视角为团队跨边界行为的作用机制提供的一定的解释, 但未来研究仍可继续挖掘潜在的其他视角以更加全面的认识团队跨边界行为的作用效果。例如,根据成就动机理论, 团队从事团队跨边界行为的可以有不同的目的导向, 可能是证明导向, 也可能是学习导向, 不同的团队导向氛围下, 团队跨边界行为的作用效果可能不同(Gong, Kim, Lee, & Zhu, 2013)。其次, 员工看待团队跨边界行为的归因不同, 其所引致的员工反应也会有所不一样,不同的员工对团队跨边界行为归因, 也会引起员工不同的行为表现(Johnson, Erez, Kiker, & Motowidlo, 2002)。最后, 情绪是影响行为的重要因素(Ashkanasy & Humphrey,2011), 团队跨边界行为是否会影响团队情绪的变化(如积极情绪或消极情绪), 最后影响团队的绩效也值得探讨。未来研究也可以从团队跨边界行为的动机、归因或情绪的视角继续挖掘其中介机制。

第四, 团队跨边界行为研究的情境变量仍有待拓展。现有研究对团队跨边界行为作用效果的情境因素检验仍显不足, 未来研究可以从组织文化、团队构成、任务特征以及员工特质等方面入手研究团队跨边界行为的作用的调节因素。例如, 不同的组织文化或氛围下, 团队跨边界行为所产生的效果可能不同, 在创新文化较浓的团队中, 团队通过跨边界行为吸收的外部知识可能很快的被团队利用转化为创新, 相反在创新文化较弱的团队中, 较多的外部异质性知识可能会给团队内部带来冲突与内耗, 减少创新。不同任务特征对团队跨边界行为的要求也不同, 对于重复性较高, 知识技能与信息要求较低的工作, 团队跨边界行为可能会大量浪费员工的时间与精力, 进而降低团队绩效表现。而对于较为复杂、知识技能要求较高的工作任务而言, 团队跨边界行为可能会带来益处。最后, 团队构成与员工特质也是团队跨边界行为作用效果的重要边界条件。例如, 团队年龄构成、教育背景构成、男女比例构成, 都有可能使得团队跨边界行为产生不同的效果。未来研究可以聚焦于这些潜在的有价值的调节变量, 进一步挖掘团队跨边界行为作用的边界因素。

最后, 团队跨边界行为的跨层次影响仍有待进一步拓展。尽管现有研究在团队与个体层均对跨边界行为的有效性进行了一定的研究与探讨, 但这些研究层次较为单一,缺乏跨层次研究揭示层次之间的作用联系。未来研究可以检验团队跨边界行为不同层次间的交互作用。首先, 根据复合构建模型, 员工跨边界行为是团队跨边界行为的重要组成部分, 但又不同于团队跨边界行为。团队跨边界行为由多种多样的员工跨边界行为构成, 因此, 根据团队构成理论, 团队内部不同的员工跨边界行为比例, 会对团队跨边界行为的影响效果产生重要的影响作用。例如, 当团队内侦查行为占比较大, 或协调行为占比较大时, 两种情况对团队的作用效果可能存在明显不同。其次, 现有研究关注了团队跨边界行为对员工跨边界行为的跨层次影响作用(Marrone et al., 2007), 未来研究也可以从员工层面出发,探索员工跨边界行为对团队跨边界行为作用效果的影响。根据结构洞理论, 处于关键网络位置的员工行为会对团队产生重要的影响(Lou & Tang, 2013)。因此, 未来研究也可以从关键位置(如中心性较高、结构洞位置)、或关键员工(如明星员工、高创造力员工等)出发, 探索员工跨边界行为对团队跨边界行为所产生的交互式影响作用。