工作意义感的研究述评与未来展望

宋萌 黄忠锦 胡鹤颜 綦萌

(北京工业大学经济与管理学院, 北京 100124)

关键字 工作意义感; 召唤; 工作特征; 积极组织行为学

1 引言

当今中国社会大部分人工作的目的主要还在于经济与自我价值的体现, 较为忽略意义追寻这一维度。而真正持久内在的动机一定离不开意义的追寻, 离开意义追寻, 社会将出现大批娴熟而倦怠的工作者, 技术高超而内心冷漠的工作者, 生活殷实而内心贫穷的工作者。因而,从意义追寻视角探讨工作问题可以从更本质的角度去激发和引导人类更加终极、更加高品位的生活和工作追求,进而达成对组织绩效和员工幸福感的兼顾, 实现人本管理。在学术研究上, 工作意义感(Meaningful Work)很好地迎合了上述意义追寻视角。特别地, 随着对工作意义感有强烈渴望但远远没有被满足的“80后”、“90后”人员逐渐进入劳动力市场, 员工的工作意义感受到了理论界和实践家前所未有的关注。研究表明, 工作意义感能从根本上激发、引导员工产生更高水平的承诺、满意度和绩效水平, 对员工的作用远高于工作的其他方面(如薪资、奖励、晋升等)(Bailey & Madden, 2016)。基于此,《管理研究期刊》 (Journal of Management Studies) 2017年有针对性地组织题为“工作意义感: 21世纪的远景展望”专刊。可惜的是, 目前国内对于工作意义感前沿研究的关注尚显不足。鉴于此, 本文旨在文献梳理的基础上, 对工作意义感的概念、结构、影响因素及影响效果进行探讨, 对该领域研究存在的问题进行述评, 并展望未来研究方向, 以期为国内的相关研究和管理实践提供参考依据。

为了全面系统地梳理国内外研究现状, 我们进行了文献计量性和评估性分析。具体地, 我们在“EBSCO”、“ProQuest ABI/INFORM”、“PsycINFO”和“中国知网”数据库, 以“Meaning of Work”、“Meaning in Work”、“Meaningful Work”、“工作意义”等主题及衍生的同义概念进行文献搜索(时间截至2018年2月), 并手动检索了顶级中英文期刊(如AMJ、JOB、JMS等)录用的最新成果, 共获取理论和实证文章66篇, 我们将从概念、结构、影响因素和影响效果进行综述。

2 工作意义感的概念及相关概念区分

2.1 工作意义感的内涵发展

早期有关工作意义的研究多采用静态的工作特征取向和价值观/态度取向。最早关于工作意义的定义来自Hackman和Oldham(1976)提出的工作特征模型(Job Characteristic Model), 认为工作意义是一种工作特征, 由技能多样性、任务完整性和任务重要性这三个工作特征共同决定。可以看出, 该视角主要从工作特征取向来界定工作意义。一些研究者受上述取向的影响, 采用了相似的工作意义感定义, 如 Nielsen, Yarker, Brenner, Randall和Borg(2008)认为工作意义是员工感知涵盖多种工作特征的更高层工作特征, Fairli(2011)认为工作意义是能够促使个体获得或者维持某个或多个维度上意义的工作本身或者工作场所的特征。Hoogervorst(2017)则认为工作意义是一种能满足和实现员工对工作的普遍需求或欲望的工作场所特征。

随着研究的推进, 学者认为工作意义不仅是工作特征, 更是员工的一种价值观和信念系统, 并将之界定为工作意义感。如, 工作意义感国际研究团队(MOW Research Team)认为工作意义感是个体和群体关于工作重要性、信念及价值的态度与看法, 是相对静态的概念, 并将其划分为5个层次的价值观系统: 工作中心性(Work Centrality as a Life Role)、工作结果(Valued Work Outcomes)、工作目标重要性(Importance of Work Goals)、工作角色认同(Work Role Identification)和工作社会规范观念(Societal Norms about Working)。这成为很多后续研究的基础, 如Cartwright 和 Holmes(2006)将工作意义感界定为个体的内心世界与工作场所外在表现的一种内在联系。我国学者尚玉钒和马娇(2011)也通过深度访谈在研究中表明: 工作意义感是工作者对个人与工作之间关系的一种认知。

可以看出, 以上工作意义概念界定视角皆基于静态观点, 即工作意义是恒定的、短时间内不变的工作特征或个人信念系统。随着积极心理学的兴起, 学者们开始采用动态地、以人为本的方式看待工作意义感, 并提出第三种定义取向——感受/体验取向。如, Lips-Wiersma和Wright(2012)认为工作意义感是个体关于所从事工作的存在性意义和目标的个人主观体验。Steger, Dik和Duffy(2012)支持以上的定义, 并在此基础上指出工作意义感的积极效价关注实现性(Eudaimonic Focus, 即成长和目标导向),而非享乐性(Hedonic Focus, 即享乐导向)。新近研究也基于质化访谈指出, 当个体在工作与更广阔的、超越自己的生活目标之间感受到真实联结(Authentic Connection)时, 即有了工作意义感(Bailey & Madden, 2016)。并进一步指出, 工作意义感同时具备脆弱性(Fragile)和无形性(Intangible)的特点, 转瞬即逝。这些研究都是基于工作意义感是个体所拥有的一种内心状态、主观感受或体验这一视角。目前, 主流研究者基本采用此种研究取向。

总的来看, 现有研究对工作意义内涵的界定主要基于三种取向: 工作特征取向、价值观/态度取向和感受/体验取向, 分别将工作意义视为工作特征(Hackman &Oldham, 1976; Fairlie, 2011)、对工作的信念(Cartwright &Holmes, 2006)和一种内心状态(Lips-Wiersma & Wright,2012)。然而, 上述视角多聚焦在西方文化情境, 并未考量工作意义感的文化普适性和权变性问题。尚玉钒和马娇(2011)针对工作意义开展访谈时, 发现国内受访者普遍提到“钱”, 认为工作的首要目的和意义是换取自己和家庭的生活保障, 这与中国强调家族观念的文化特点和相对薄弱的社会保障体系是相符的。新近在中国组织情境下开展的有关工作意义感内涵的质化研究,明确加入“价值”要素,将工作意义感定义为“个体对自己从事工作所具有的价值、目的和重要性的主观体验, 并指出这种主观体验具有积极性、动态性和整体性的特征”(陈佳乐, 2016), 弥补了工作意义感不同文化情境中的内涵多样化。

2.2 工作意义感与相关概念辨析

与许多其他的新生概念一样, 工作意义感不可避免地与一些现存心理学概念存在一定相似性或相关性。其中,最容易与之引起混淆的是使命感/感召、工作取向和工作投入。我们将对这些概念进行简单说明并加以区分。

2.2.1 使命感/召唤

使命感(Calling), 国内部分学者译为召唤, 本文中均称为使命或使命感。使命最初是宗教学和神学领域中的概念, 随着“使命”影响的不断扩大, 心理学学者们将其引入组织管理之中并涌现了大量研究。目前比较受到学界认可的是Duffy, Dik和Steger(2011)界定的使命内涵, 认为:使命感是个体对于某工作领域或职业受到来自外部“超越自我”力量的召唤。具体包括三个维度: (1)外部因素(如上帝、社会需要、家族传统)推动或激发个人朝向特定方向的程度, (2)个体在工作中获得的意义感, (3)个体的亲社会倾向。

从内涵可以看出, 使命感与工作意义感存在一定重叠,但两者又包含不同内容。根据Duffy等(2011)的界定,工作意义感是使命感的组成成分之一。也有学者认为工作意义感的概念范围比使命感更广泛, 使命感只涉及通过响应外部力量这一种方式而获得的工作意义感(Lips-Wiersma& Wright, 2012)。现有研究显示使命感和工作意义感之间存在中等程度的相关(Lips-Wiersma & Wright, 2012; Steger et al., 2012)。

2.2.2 工作价值取向

工作价值取向(Work Orientation), 是人们对自己的工作价值和期望的主观定位(Wrzesniewski, McCauley,Rozin, & Schwartz, 1997)。Bellah, Madsen 和 Sullivan(1986)将工作价值取向分为三种: (1)谋生取向(Job Orientation), 个体主要看重工作所带来的经济和物质回报,工作本身不是目的, 而是获取经济收入以享受工作之余生活的手段; (2)职业取向(Career Orientation), 个体的工作目标是职业发展, 即追求更高的社会地位、行业声望、工作挑战和社会认同, 工作是其实现个人发展以及获得认同和晋升的一种途径; (3)使命取向(Calling Orientation),个体更看重工作过程, 工作目的是获得工作本身所带来的主观成就、意义与奉献, 追求超越个人利益和个人发展的内在享受及深远意义, 同时通过工作获得快乐、自由与充实的人生。与工作价值取向不同, 工作意义感是一种个体的主观性体验。工作价值取向关注的是个体对于“工作这项活动”所持的看法, 而工作意义感关注的是个体在“自己所从事工作”中的体验。研究表明, 使命取向的个体通常更多地体验到工作意义感, 谋生取向和职业取向的个体感受到的工作意义感相对较少(Steger, Dik, & Duffy,2012)。与此相符, 以往研究显示使命取向与工作意义感间存在高度正相关, 谋生取向和职业取向与工作意义感间的相关度较低(Steger et al., 2012)。

2.2.3 工作投入

工作投入(Work Engagement), Schaufeli, Bakker和Salanova(2006)等将之定义为一种与工作相关的积极的、完满的、正向的情绪与认知状态, 包括: (1)活力(Vigor),指个体具有充沛的精力和良好的心理韧性, 自愿为自己的工作付出努力而不易疲倦, 并且在困难面前能够坚持不懈。(2)奉献(Dedication), 指个体具有强烈的意义感、自豪感以及饱满的工作热情, 能够全身心地投入到工作中, 并勇于接受工作中的挑战, (3)专注(Absorption), 指个体全神贯注于自己的工作, 以此为乐, 而不愿从工作中脱离出来(Schaufeli et al., 2006)。

可以看出, 工作意义感与工作投入有很大差异。首先, 积极情绪体验是工作投入的一个核心成分, 而工作意义感几乎没有包含情绪色彩, 更多涉及认知成分(Steger,Littman-Ovadia, Miller, Menger, & Rothmann, 2013)。 其次, 工作投入实际上是描述了个体的一种状态, 而工作意义感则是描述了个体的一种关于工作目标、重要性的体验(Lips-Wiersma & Wright, 2012)。研究表明工作意义感能够显著地预测工作投入(Geldenhuys, Laba, & Venter, 2014),且预测强度远高于其他变量, 比如, Fairlie(2011)则发现当控制了内部激励、领导与组织特征、组织支持等变量后,工作意义感仍能解释工作投入16%的变异, May, Gilson,和Harter(2004)也在研究中表明意义感比安全感、资源可获得感更加能够预测工作投入。新近研究则将工作意义感视为一种工作资源, 认为其能直接影响个体的工作投入(Ahmed, Majid, & Zin, 2016)。

3 工作意义感的结构与测量

3.1 工作意义感的结构维度

在工作意义感的结构上, 目前还没有被广泛接受的观点。早期研究者更多地认为工作意义感是单维概念(Oakley, 2015)。随着研究的逐渐深入, 越来越多的学者们认为工作意义感是一个复杂的多维构念(Lips-Wiersma &Wright, 2012; Steger et al., 2012)。

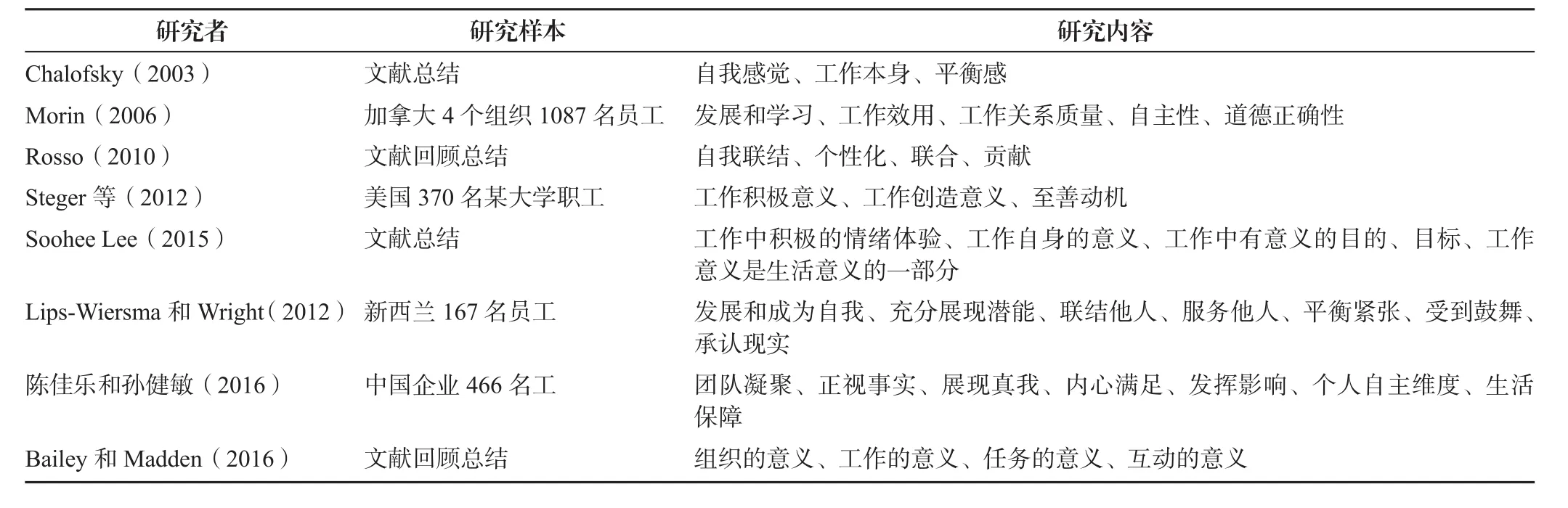

很多学者从理论上探讨了工作意义感的结构:Chalofsky(2003)通过回顾以往文献提出工作意义感有三个核心成分, 包括(1)自我感觉(Sense of Self), 如自我完整性、清楚自己的人生目标等, (2)工作本身(The Work Itself), 涉及工作所具有的挑战性、自主性和创造性等, (3)平衡感(Sense of Balance), 涉及精神自我和工作自我、贡献他人和贡献自己间的平衡。Rosso, Dekas和Wrzesniewski(2010)同样通过文献分析提出工作意义感的四个成分, 比如, (1)自我联结(Self-Connection),包括自我一致、身份认同和个人投入, (2)个性化(Individualization), 包括自主性、能力感和自尊, (3)联合(Unification)包括共享价值观、社会认同和人际联结, (4)贡献(Contribution)包括影响力、重要性、相互连接和自我克制。Soohee Lee( 2015)通过对1940-2015年发表的28篇已发表文章, 采用内容分析法, 提炼了以往文献的主要观点, 并在此基础上总结了工作意义感的四个关键成分,分别为: (1)工作中的积极情绪体验(Experienced Positive Emotion at Work), (2)工作本身的意义(Meaning From Work Itself), (3)工作中有意义的目的和目标(Meaningful Purpose and Goals of Work), (4)工作意义是生活意义的一部分(Work as a Part of Life Towards Meaningful Existence)。

另外, 还有一些学者通过质化访谈和实证研究对工作意义感的结构进行了探索。例如, Morin(2008)基于加拿大背景发现工作意义感的五维度结构, 分别为(1)发展和学习(Developing and Learning): 工作与个人的兴趣和能力相匹配, 可以帮助个体展现自我; (2)工作效用(Work Utility): 工作能够创造新事物以帮助社会; (3)工作关系质量(Quality of Work Relationships): 关注工作的人际关系, 包括工作中的合作、同事间的联结和工作支持; (4)自主性(Autonomy): 关注个体是否能够进行自主判断、决策及创造, 以及个体在工作中的自由; (5)道德正确性(Moral Correctness): 工作符合个体所在社会所重视的理想状态。Bendassolli, Borges-Andrade, Alves和Torres(2015)检验了Morin五维度模型在巴西文化下的适用性, 结果发现了四个相同维度, 分别是工作效用、工作关系质量、自主性和道德正确性, 但是发展和学习维度被拆分成了多个维度。Steger等( 2012)也基于美国文化背景下得到了工作意义感的三维度模型, 分别是(1)工作积极意义(Positive Meaning in Work); (2)工作创造意义(Meaning Making Through Work); (3)至善动机(Greater Good Motivations)。几乎同一时间, Lips-Wiersma和Wright(2012)的研究团队也通过以多种族员工为样本的长期质性和量化研究, 得出工作意义感的7维度结构, 分别是(1)发展和成为自我(Developing and Becoming Self); (2)充分展现潜能(Expressing Full Potential); (3)联结他人(Unity with Other); (4)服务他人(Serving Others); (5)平衡紧张(Balancing Tensions); (6)受到鼓舞(Inspiration); (7)承认现实(Reality)。Bailey和Madden(2016)通过对英国135名不同职业的员工进行访问并在文献回顾的基础上, 构建了形成工作意义的四维度体系(The Four Elements of The Meaningfulness Ecosystem): (1)组织的意义(Organizational Meaningfulness)、(2)工作的意义(Job Meaningfulness)、(3)任务的意义(Task Meaningfulness)、(4)互动的意义(Interactional Meaningfulness)。更多详细信息详见表1。

3.2 工作意义感结构整合模型

有些学者对工作意义感的维度进行归纳, 试图提出能够整合各个维度的模型结构, 但至今未达成一致意见。最具代表性的是Rosso等人(2010)的二维模型和Lips-Wiersma与Wright(2012)提出的全面发展模型。Rosso(2010)等回顾了近三十年有关工作意义的研究, 认为工作意义感的产生和维持中涉及两个关键维度, 其一是个体行为指向的主体, 分为自我指向与他人指向(Self vs.Others), 另一个维度是个体的行为驱动力, 包括主体性和合群性(Agency vs. Communion), 其中主体性强调个体行为的动力源是区分、分离、主张、掌握、扩大、创造, 而合群性强调个体行为的动力源是接触、依恋、联结和联合的动力。Lips-Wiersma和Wright(2012)通过长达10年的质性研究提出工作意义感的全面发展模型,该模型同样认为工作意义感来源于两个关键内容维度,其中一个维度与Rosso等(2010)模型中的行为指向主体维度基本相同, 分为关注自我和关注他人, 另外一个维度是个体的需求类型,分为行动需求(Doing)和存在需求(Being)。其中行动需求是指个体通过关注外部世界或者对外部世界有所行动而获得意义感, 存在需求是指个体通过关注内心世界或检查内省自身工作而获得意义感。由于Lips-Wiersma和Wright(2012)的划分方式中对个体需求类型(即行动和存在)的界定模糊不清, 出于简洁性和易理解性的考虑,我们按照Rosso等(2010)的两维度模型对工作意义感的已有结构进行整理(见表2), 结果显示现有研究中的大部分维度均可归纳至两维度模型中。

表1 工作意义感的结构维度汇总

表2 工作意义感的维度与结构汇总

3.3 工作意义感的测量

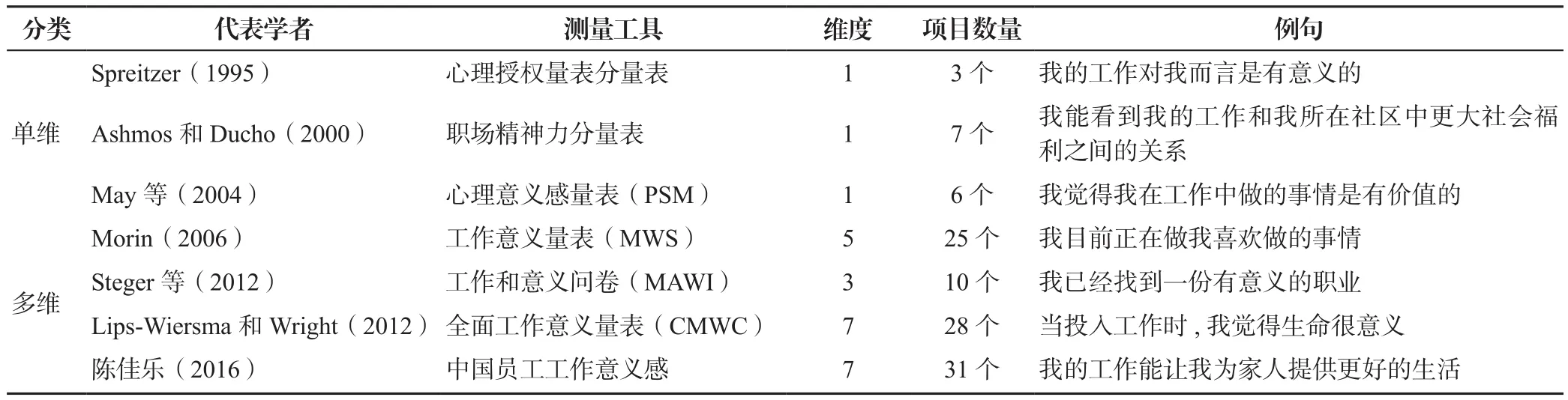

学界对对工作意义感的含义及视角存在不同的看法,故在测量工具上尚未达成一致(Arnold, Turner, Barling,Kelloway, & McKee, 2007)。早期测量工具通常为单维量表,近期学者编制了多维量表, 各量表和例句详见表3。

4 工作意义感的影响因素与影响效果

4.1 影响因素

在工作意义感的影响因素上, 现有研究已经开展了一些探索。总体上来看, 已有研究主要围绕个体/工作特征、领导方式和组织情境三个方面展开。

(1)早期心理学研究者对工作意义感影响因素的研究主要着眼于个体/工作特征角度。个体特征方面, 研究发现心理需要、信念、价值观等对他们自身工作意义感的影响较大(Wrzesniewski , McCauley, Rozin, & Schwartz,1997; Arnold et al., 2007; Allan, Autin, & Duffy, 2016)。 例如, Allan(2016)等基于自我决定理论的结果指出, 当工作能满足内心所需时, 员工工作的内部动机更强, 对工作与自我概念的匹配度认知更为积极, 工作意义感水平更高。Wrzesniewski等(1997)通过对196名被试的研究得出结论, 高使命工作取向的个体能体验到更高水平的工作意义感。Rosso等(2010)也在其综述中表明, 个体的价值观(如自我超越价值观)、动机(如内部动机, 自我概念)、信念(如工作召唤, 工作卷入)等特征都是形成和影响其工作意义感的重要来源。在工作特征方面, 研究考察了工作重要性(Allan, 2017; Schnell, Höge, & Pollet, 2013)、工作重塑(尹奎, 刘娜, 2016)和工作要求(Clausen & Borg,2011)对工作意义感的影响。具体地, Allan(2017)以美国中西部646名全日制大学职工为被试,采用纵向追踪方式得出结论: 任务重要性是影响个体工作意义感的最重要因素, 特别是当个体认为工作任务有利于改善他人福祉时,这一关系最强。Tims, Derks和Bakker(2016)也通过连续三周的纵向调查数据发现, 主动进行工作重塑的个体具有较高的个人-工作适配(Person-Job fit)体验, 进而产生较高的工作意义感。为了研究工作要求对工作意义感的影响, Clausen和Borg (2011)对6299名员工进行了历时将近两年的纵向调查, 发现角色混乱、快节奏的工作对工作意义体验有负面的作用效果。

表3 工作意义感测量工具汇总

(2)领导方式对员工工作意义感的影响是近期的研究热点。已有研究表明变革型领导(Bailey & Madden, 2016;Piccolo & Colquitt, 2006; Ghadi, 2017)、道德型领导(Wang& Xu, 2017)、领导-成员关系(Tummers & Knies, 2013)会增加员工的工作意义感, 辱虐管理则削弱员工的工作意义感 (宋萌, 王震, 孙健敏, 2015)。例如, Wang和Xu (2017)在中国组织背景下考察了员工感知到的道德型领导与其工作意义感之间的关系, 纵向数据表明, 道德型领导得分越高, 员工的工作意义感更强, 也会有更积极的工作态度。Tummers和Knies(2013)在前人研究基础上, 构建公共部门的领导力和工作意义模型, 并以790名公共部门员工为调查对象得出结论: 领导-成员关系对员工工作意义感有积极促进作用, 并进一步影响员工的工作努力程度和工作-家庭促进。Clausen和Borg(2011)考察了领导-员工关系质量对工作意义感的影响, 发现高质量的领导-成员关系有助于员工提升工作意义感。然而, 低质量的关系则会严重影响员工工作意义感的体验。另一方面, Bailey和Madden(2016)总结了导致工作无意义的“七宗罪”,认为领导待人不公、把员工的付出当作是理所当然的、使员工的身体或情感处于危险和痛苦中以及截断员工间相互支持的纽带等领导行为会使员工觉得工作毫无意义。

(3)组织情境方面, 已有研究考察了组织关系(Albuquerquel, Cunha, Martins, & Armando, 2014)、组织管理实践(Bailey & Madden, 2016)、个人-组织匹配、社会道德风气(Schnell et al., 2013)、企业社会责任(Akdoğan,Arslan, & Demirtaş, 2016)等方面对个体感知到工作意义的影响。Albuquerque等人(2014)对266名处在两种不同组织环境的医护人员进行研究, 发现工作于社区卫生室的医护人员比公共保健中心的医护人员工作意义感更强,因为前者有更大的自主性, 也能为员工带来更多的工作反馈、评估和激励等。Clausen和Borg(2011)发现彼此相互信赖的团队氛围更有利于提升工作意义感。Schnell等人(2013)认为个人-组织匹配有助于员工的一致性体验,从而有助于提升其工作意义感知。Akdoğan(2016)在研究企业社会责任与组织认同关系的过程中, 发现企业社会责任感越强, 个体的工作意义感水平也越高。 进一步地, 基于社会网络视角, Robertson(2013)构建了工作场所关系(如强关系、弱关系)如何影响个体感知的工作意义感及其具体路径(见图1)。与以往结论不同, 该研究认为, 不仅高质量的强关系会影响个体对工作意义的感知, 其他类型的关系也会对意义感产生不同程度的影响。

图1 工作场所关系与工作意义关系模型(作者根据Robertson整理所得)。

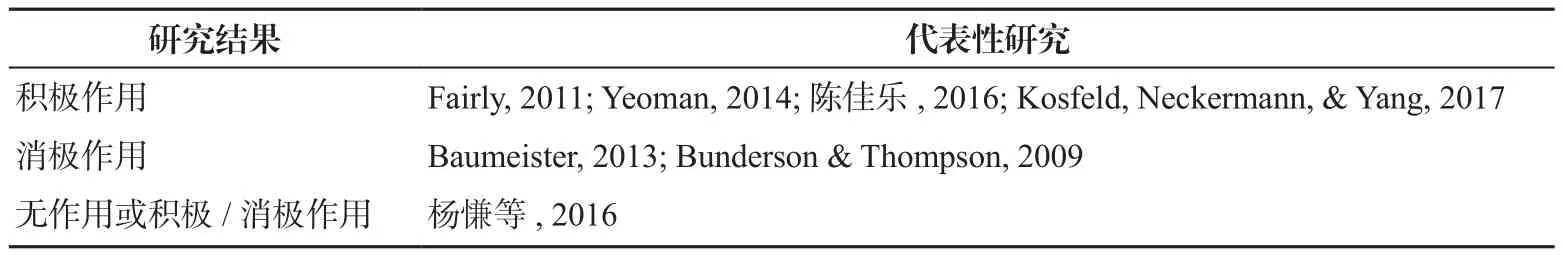

表4 工作意义对员工产出的积极/消极影响

4.2 影响效果

已有研究广泛地考察了工作意义感对员工工作动机(Hackman & Oldham, 1976; Lips-Wiersma & Wright, 2012)、工作态度(如: 工作投入, Fairlie, 2011; Ahmed et al., 2016;工作满意度, 尚玉钒, 马娇, 2011; Yeoman, 2014; 组织承诺, Fairlie, 2011)、工作绩效(Hackman & Oldham, 1976;Kosfeld, Neckermann, & Yang, 2017)和角色外绩效(Johnson& Jiang, 2016)的积极影响。具体来说, 在工作动机上,Hackman和Oldham(1976)曾在建立工作特征模型的基础上对 658 位员工进行实证调查, 发现工作意义感作为一种工作特征, 能有效地激发并维持员工积极的工作动机。在工作态度上, Fairlie(2011)调查了北美574名员工, 在控制其他工作特征变量后, 发现工作意义感仍能解释16%工作投入的变异, 说明工作意义感对工作投入具有较强的预测作用。此外, Fairlie(2011)在其研究中, 也得出了工作意义感对组织承诺、工作满意度的正相关关系。在工作绩效上, Kosfeld等人(2017)通过实验法考察并验证了工作意义感对绩效的积极作用。具体地, 413名中国学生被分为低意义感和高意义感的两个实验组, 在控制其他研究变量后, 发现高意义感组的学生比低意义感组的学生能回答更多的调查问题, 从而得出结论工作意义感高的个体工作绩效会更高。工作意义感不仅对员工工作绩效产生积极影响, 还对工作角色外绩效产生积极效用。如, 最新纵向研究发现员工的工作意义感对其3个月之后工作与生活促进(Work-to-Life Enrichment)有积极预测作用(Johnson& Jiang, 2016)。

工作意义不仅有积极效应, 另一些研究者发现, 当员工体验到的工作意义过高时, 他们还可能会经历一系列的负性体验, 产生“过犹不及”效应。如, 身体消耗 (Bunderson& Thompson, 2009)、情绪耗竭(Kosfeld et al., 2017)等,进而产生不利于组织的消极行为(离职行为, Clausen &Borg, 2011; 过度工作而产生伤害, Bunderson & Thompson,2009)。具体地, Bunderson和Thompson(2009)以来自美国和加拿大157个动物园的982位动物饲养员为调研对象,考察了工作意义感的“双刃剑”效应: 员工工作意义感过高时, 会觉得忠实的执行工作是一种道德责任, 进而增加其身体损耗和牺牲。总的来看, 在工作意义的影响效果方面, 现有考察相对丰富, 但在研究结果上存在分歧(见表4), 甚至大相径庭。随着研究的推进, 学界更倾向于将工作意义感视为一把“双刃剑”(Double-edged Sword), 一方面会增加员工的工作投入, 但同时也会带来更多的工作负荷、责任与牺牲(Bunderson & Thompson, 2009), 进而焦虑、痛苦, 给身体和心理带来不同程度的损耗。新近有关意义感的研究也对现有研究进行了一定程度的整合, 把意义分为意义拥有和意义追求, 指出不同成分的影响效果可能不同(杨慊, 程巍, 贺文洁, 韩布新, 杨昭宁, 2016)。总体来看, 工作意义感对员工的复杂影响还有待进一步考察(Lips-Wiersma & Wright, 2012)。

5 工作意义感研究的理论视角

从上述有关影响因素和影响结果的述评, 不难看出,不同学者基于不同理论视角对工作意义感的内涵和影响机制开展了研究。经过系统的总结, 我们归纳出主流研究主要基于三个理论视角展开: 积极心理学视角、人本理论视角和其他。

(1)积极心理学视角。工作意义感最早由心理学家基于工作特征模型提出, 随后在心理学领域开展了广泛的研究。特别地, 近年来伴随着积极心理学运动的兴起, 大量基于该理论的视角的实证研究涌现。此视角的研究者秉承一种观点: 作为一种积极情绪体验和动机状态, 工作意义感会直接带来个体积极的工作态度和行为。大多基于工作特征模型理论和动机理论的研究皆从视角展开。早期研究多从此视角验证了工作意义感对工作特征与个体积极工作动机和产出之间的传递效应(Hackman & Oldham, 1976;Johns, Xie, & Fang , 1992)。如, May等人(2004)基于工作特征模型, 以213位保险公司员工为被试, 验证了工作多样化、工作-角色匹配通过工作意义感对工作投入的积极影响。Soane 等人 (2013)基于动机理论和扩展-构建理论, 考察并验证了工作意义感作为一种积极动机, 对员工工作投入的促进效应和对离职行为的抑制作用。

(2)人本理论视角。该视角将工作意义感放在更宽阔的框架下进行研究, 从生命意义的角度解释工作意义感(Lips-Wiersma & Wright, 2012; 杨慊等, 2016)。大多基于职场灵性(Workplace Spirituality)、召唤理论(Callings Theory)的研究从此视角展开。具体而言, 职场灵性指员工在组织中感受到快乐与意义的超越性体验(张同全, 张亚军, 程文霞, 2017)。该视角认为个体在工作中主要通过三个层面提升其心灵体验: 首先, 通过工作目标设定、工作过程和工作结果的实现提升其工作意义感知; 其次, 通过与他人(如, 同事)的联结, 实现员工内心需求与工作意义的互动; 最后, 通过与组织文化/价值观的契合, 形成深层次组织认同感, 体验自我价值。召唤理论则主要基于一种观点: 做符合自己内心召唤的职业会为个体的工作和生活注入意义感, 进而提升其幸福感和职业成功。近年来,基于人本理论视角的研究逐渐涌现。如, 基于人本理论视角, Lips-Wiersma和Wright(2012)以405为工人为被试得出结论: 工作意义感得分高的个体有更积极的生命意义感和职业使命感, 更少体验到情绪耗竭、抑郁等消极工作体验。Gupta, Kumar和Singh(2014)基于职场灵性理论,考察并验证了工作意义感对员工工作满意度的积极作用。Duffy, Allan, Autin和Bott(2013)基于召唤理论的研究表明, 员工的工作召唤通过提升其工作意义感进而提升生命意义感, 而另一项纵向研究则表明, 工作意义感对员工6个月后报告的召唤感有促进作用(Duffy, Allan, Autin, &Douglass, 2014)。

(3)其他理论视角。除了最为主流的积极心理学视角和人本理论视角, 研究者还广泛采用其他理论来解释工作意义感的诱发机制和影响效果。具体包括: 领导力理论(变革型领导理论, Arnold et al., 2007; 领导-成员交换理论, Tummers & Knies, 2013; 领导有效性理论, Chen & Li,2013)、社会认同理论(Cohen-Meitar, Carmeli, & Waldman,2009)、社会学习理论(Miller & Wheeler, 2010)和工作要求-资源框架(Steger et al., 2013), 从不同理论视角促进工作意义感的整合与发展。

6 总结与未来研究方向

近年来, 工作意义引起了学术界的广泛关注。然而,作为一种新型员工体验, 在概念、测量工具、影响因素和影响效果等多方面仍值得进一步考察。

首先, 内涵和测量工具上, 未来研究需关注该主题的普适性和文化适用性问题。在内涵上, 现有研究对工作意义内涵的界定主要基于三种取向: 工作特征取向、价值观/态度取向和感受/体验取向,皆聚焦在西方文化情境。尽管研究者强调工作意义感的强文化依赖性属性(Bendassolli et al., 2015), 但现实研究中仍未考量其文化普适性和权变性问题。尚玉钒和马娇(2011)针对工作意义感专题访谈时, 发现国内被试普遍提到“钱”, 认为工作的首要意义是换取家庭的基本保障。该结论在另一项中国情境下的质化研究中得到证实。陈佳乐(2016)通过对43名员工的访谈, 指出: 工作意义感包含与西方类似的内容(如, 联结、影响他人, 实现真实的自我等), 同时, 还得出一些特殊维度, 如30名(70%)员工认为工作意义是能为自己和家庭带来生活保障, 这是西方研究结论所未提及的。后续研究可在此基础上开展更针对性的研究。在测量工具上, 工具的有效性及跨文化适用性是后续研究需关注的问题。在早期测量方法中, 工作意义基本作为其他概念的某一维度被测量, 因此项目数量较少, 描述不够具体、全面和准确, 比如“我所从事的工作对我而言是重要的”, 这样简单的测量方式无法很好地帮助研究者及实践者们了解工作意义各成分间的差异, 以及工作意义各成分的产生和影响机制。近期开发的量表虽在一定程度上解决了以上问题, 但是各量表仍都存在一定不足: (1)工作意义量表(MWS)仅在加拿大和巴西情境下曾被用, 但并未被西方主流研究者们所接受和使用。(2)目前适用范围最广的Steger等编制的工作意义问卷(MWMI)(Steger et al.,2012),三个维度是由研究者们通过回顾以往研究主观选择的, 并未经过前期质性研究的验证, 这可能会导致造成一定的偏差和局限。(3)Lips-Wiersma和Wright(2012)基于质化研究所编制的全面工作意义量表(CMWS)是目前相对全面、具体和准确的量表,但是除了编制者尚未有其他学者对其有效性进行验证。这将不利于我们对知识的积累, 也不利于个体和组织开展相关活动来设计或培养员工的工作意义感, 实践意义不强。未来研究应更聚焦于中国传统文化和组织实践特点, 采用扎根理论方法, 在已有国内研究结论的基础上, 有针对性的针对中国组织员工开发有效量表, 为该主题的本土化和跨文化研究做好基础。

第二, 影响因素上, 继续从不同层面探索工作意义感的潜在诱因, 有效培养员工的工作意义是需要迫切关注的方向。总体上看, 已有研究主要围绕工作特征、个体特征和领导方式等方面展开, 新近研究开始考察道德氛围和工作-角色匹配对工作意义感的影响。然而, 这些研究还存在以下几方面的问题: (1)作为一种个体感知, 工作意义感会受到组织中各层次、各类型特征的影响。按照分析层次,组织管理的变量可以分为个体、团队和组织三个层次, 每个层次的变量都有可能给个体工作意义带来影响。然而,现有研究仅涉及个体层次, 如价值观、信念、对工作特征的感知、对领导方式的感知等, 并未从个体、团队和组织三个层次进行系统考察。根据人-情境互动理论, 工作意义感是个体与情境共同作用的产物, 会受到个体与团队、组织层情境特征的交互影响(Geldenhuys et al., 2014)。可惜的是, 目前还少有研究从不同角度开展研究, 因此难以系统地揭示不同影响因素对工作意义感的诱发过程。(2)新近研究(Bailey & Madden, 2016)指出, 未来对工作意义感研究最重要的点并不是哪些因素可以影响或形成工作意义感, 而在于构建一个可以激发员工有意义、有活力成长的生态系统(Ecosystem), 未来研究可以从实践角度入手构建意义生态系统(Meaningfulness Ecosystem)。(3)现有研究更多关注个体特征、互动关系对工作意义感的影响,未来研究可以基于事件系统理论, 从事件的层次探讨到底工作场所和非工作场所哪几类事件会对个体工作意义感的形成有决定作用, 有何作用? 比如, 加薪事件, 晋升事件,甚至社会生活中的事件都会对个体的意义感有重要作用,这另一个值得未来研究探讨的方向。

第三, 在影响效果上, 现有研究多持积极视角, 忽略了对工作意义感潜在负面效应的关注, 也缺乏基于不同行为主体的深层次剖析。作为组织行为学领域的一个新兴研究主题, 工作意义感与工作产出的关系在近年来得到一些学者的探讨, 但学界对二者关系的认识还不充分。具体表现为: (1)以往研究主要关注了工作意义的“积极面”, 潜在的“消极面”有待挖掘。研究者多认为工作意义感能带来积极的工作态度和行为, 却忽视了高水平的工作意义会带来更多的工作负荷、责任与牺牲(Bunderson & Thompson,2009)。这将不利于学术界了解工作意义感的作用效果和性质, 未来研究应采用平衡视角, 全面考察工作意义感这把“双刃剑”, 如何最大化“利”刃, 规避化“伤”刃。(2)现有研究只考察工作意义感对自身的影响, 却忽略了对第三方(如对同事, 甚至对领导的上行影响)。越来越多的研究开始关注管理现象对第三方利益相关者的影响, 情绪领域研究者指出, 通过互动和传染可以形成共享情绪和感知(Menges & Kilduff, 2015)。那么, 同团队的成员之间, 工作意义感是否能通过情绪传染影响其他相关者甚至领导,是未来研究新的方向。

第四, 在研究设计上, 既往研究皆采用传统静态的研究思路, 缺乏动态的纵贯追踪(Bailey, Catherine, Madden和Adrian(2017)的研究除外)。已有研究主要采用横截面问卷调查方式考察工作意义感的影响机制和形成过程,忽略了工作意义感属于存在每日变异的现象, 具有瞬时变异属性(Bailey et al., 2017), 具有该属性的构念应该采取纵贯研究才能使研究实证与理论相匹配。新近学者(张志学, 施俊琦, 刘军, 2016)也呼吁, 未来对组织行为(如,工作意义感)的考察要注重研究的动态性, 加强采用基于手机等通讯工具的经验取样(Experience Sampling)研究方法, 以丰富和加快研究范式的多样化发展。基于此, 后续研究需采用动态、纵贯追踪调研方案对工作意义进行考察。严谨的研究设计有助于学界更准确的厘清变量之间的“真实”关系, 为组织管理实践提供高质量的数据参考。

最后, 工作意义感的本土化方面, 国内学者对工作意义感的关注相对西方较少, 且主要停留在模仿和复制西方研究结论的初级阶段。未来研究需针对中国特殊传统文化和组织实践背景开展工作意义的本土化研究: (1)关注不同代际员工的工作意义感。随着新生代员工(“80”后、“90”后)逐渐成为劳动力市场的主力军, 他们特殊的成长环境和价值观取向, 预示着工作意义感与老一代员工的差异(黎金荣, 2016)。(2)关注中国传统文化在工作意义感形成过程中的作用。未来的本土化研究要紧密结合传统文化元素,探索传统文化(如圈子、关系、儒家思想、和谐、中庸等因素)在个体工作意义感形成过程中的作用。只有本土化的研究方能形成中国情境下个体工作意义的整体框架, 探索挖掘培育员工高水平工作意义感的策略与路径, 为中国企业实践提供参考与依据。