湖南资水水沙变化特征及成因分析

(1.郴州水文水资源勘测局,湖南 郴州 423000;2.湖南农业大学 生命科学技术学院,湖南 长沙 410128; 3.湖南省水文水资源勘测局,湖南 长沙 410000)

资水是湖南第三大河,西以雪峰山与沅江分界,东隔衡山与湘江毗邻,左源为发源于湖南省城步县北茅坪黄马界的赧水,右源为发源于广西资源县的夫夷水,两河在邵阳县双江口汇合后始称资水。资水流经邵阳市纳邵水,新邵以下纳石马江、大洋江、渠江,安化以下纳数溪、洢溪、沂溪等支流,于益阳市甘溪港注入洞庭湖。资水流域面积28 211 km2,全长653 km,平均坡降1.44%。资水流域地势西南高东北低,自西南蜿蜒流向东北,上下游海拔相差较大;河流大部分流经丘陵与山谷,河谷两岸山脉逼近,雨水集流快,河流水位陡涨陡落,具有山溪性河流的特征。

河川径流受气候、地貌、植被等自然条件以及人类活动的综合影响。随着全球变暖和人类活动影响的加剧,径流发生了显著的时空变化,直接影响了流域水资源的配置、开发与利用,以及河流生态系统的物理、化学和生物过程[1-2]。为了实现水资源的优化管理和可持续利用,研究水资源在气候变化和人类活动影响下的时空变化规律具有重大意义[3]。

本文运用M-K趋势检验和双累积曲线法讨论资水水沙演变的趋势性和突变性,并对成因进行分析,以期为资水流域水资源管理、资水尾闾湿地生态保护提供参考。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源

桃江站为资水入洞庭湖控制站,集水面积26 748 km2,控制资水流域面积的 94.8%。研究的主要数据包括资水1956~2016年的年降雨量、桃江站1956~2016年逐月径流量和1959~2016年输沙量。

1.2 研究方法

(1)采用Mann-Kendall非参数秩次相关检验法(简称“M-K法”)[4],检验径流量和输沙量时间序列的趋势性和突变性。当统计变量Z为正值时表示增加趋势,为负值时表示减少趋势,绝对值大于等于1.28,1.64,2.32时分别表示通过90%,95%,99%的检验。用M-K法检测突变时,UFK为标准正态分布,若UFK的绝对值大于Uα/2时,表示序列趋势变化明显。当UFk与UBk在临界线之间有交点时,交点所对应时间为突变开始的时间。

(2)采用双累积曲线法检验输沙量和径流量变化的趋势转折点。该方法是检验两个参数间关系一致性及其变化的常用方法。双累积曲线是在直角坐标系中绘制的同期内一个变量的连续累积值与另一个变量连续累积值的关系线,它可用于水文气象要素一致性的检验、缺值的插补或资料校正,以及水文气象要素的趋势性变化及其强度的分析[5]。

2 资水水沙变化特征

2.1 年径流量变化

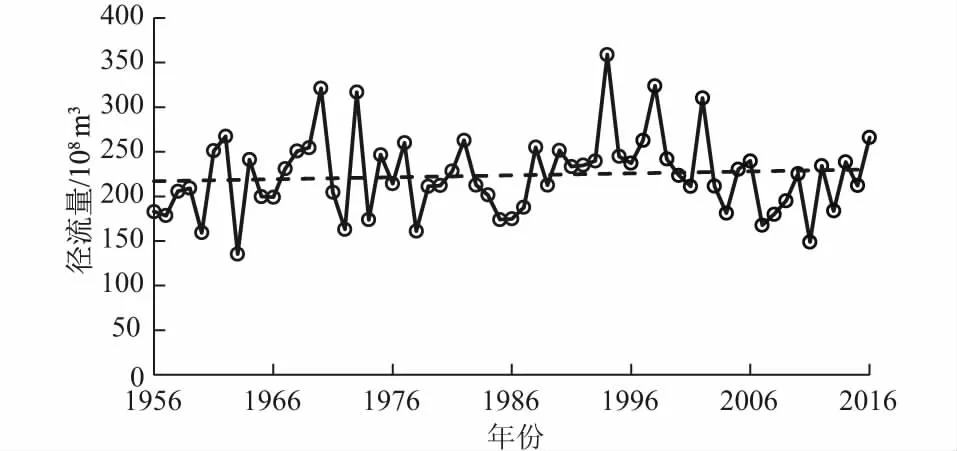

桃江站1956~2016年的多年平均流量为 223.7×108m3,采用M-K法检验,Z=0.70,无明显变化趋势。逐年径流量变化呈波动状态(见图1),最小值(135.5×108m3)出现在1963年,最大值(358.9×108m3)出现在1994年。

图1 1956~2016年资水径流量的变化

图2 资水不同年代径流量年内分配的变化

2.2 月径流量变化

资水桃江站径流量年内分配不均,每年3月至8月为丰水期,9月至次年的2月为枯水期,径流量最大值出现在5月,最小值出现在12月。不同年代的径流量年内分配变化见图2。月径流量最大值(89.16×108m3)出现在1998年6月,最小值(1.551×108m3)出现在1956年12月。1950s,1960s,1970s和1980s中连续最大月径流量出现在4~6月,3个月的总径流量分别占4个不同年代全年径流量的55.4%,45.4%,45.5%和37.2%。1990s,2000s和2010s中连续最大月径流量出现在5~7月,3个月的总径流量分别占3个年代全年径流量的41.8%,42.3%和53.5%。

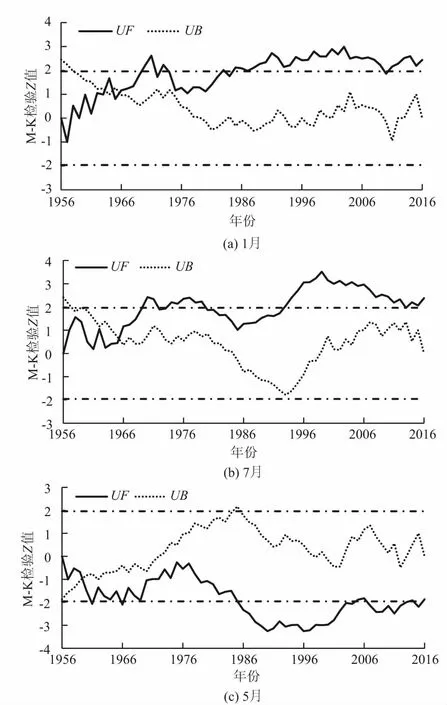

M-K法检验结果(见图3)表明:①1月(Z=2.49)和7月(Z=2.39)通过置信水平检验,月径流量有明显上升趋势(见图3(a)),突变时间均发生在1965年。1956~1964年1月平均径流量为6.666×108m3, 1965~2016年1月平均径流量为10.58×108m3,增加58.7%。②1956~1964年7月平均径流量为14.59×108m3,1965~2016年7月平均径流量为 28.36×108m3,增加94.4%(见图3(b) )。③5月Z值为-1.86,呈显著下降趋势,突变时间发生在1959年。1956~1958年5月平均径流量为 59.64×108m3,1959~2016年5月平均径流量为33.42×108m3,减小44.0%(见图3(c))。其他各月的Z的绝对值均小于1.64,无趋势变化。

图3 桃江站1,7月和5月径流量M-K法检验统计值

2.3 年输沙量变化

桃江站1959~2016年的多年平均输沙量为141×104t,总体呈波动下降趋势(见图4)。年输沙量最大值(583×104t)出现在1969年,最小值(2.47×104t)出现在2009年。

图4 资水桃江站年输沙量变化

M-K法检验表明:Z值为-4.15,1959~2016年输沙量呈明显下降趋势,突变时间为1999年(见图5)。1956~1998年年平均输沙量180×104t, 1999~2016年的年平均输沙量53.8×104t,减少了 70.1%。

3 成因分析

3.1 径流量变化

对资水年降雨量与年径流量进行了线性回归分析[6],二者高度相关(R2=0.732 8,见图6)。用M-K法对1956~2016年年降雨量进行分析,Z值为 0.89,年降雨量无明显变化趋势。分析结果表明,资水流域年降雨量在近60多年里保持相对稳定,逐月径流量的突变可能是人为调控的结果。众多研究表明,水利工程的建设极大改变了流域径流在上下游间和季节间的既有分配格局,导致自然水文情势的变化[7-8]。资水流域现已建5座大型水库:柘溪(Ⅰ级,)、筱溪(Ⅱ级)、马迹塘(Ⅱ级)、修山(Ⅱ级)和六都寨(Ⅱ级),均以发电为主,兼顾防洪、灌溉、航运及其他综合利用。其中,柘溪水库是资水流域最大的水库,总库容是其他大型水库总库容之和的 6.9倍,占多年年均径流量的16.0%。柘溪水库修建于1960s初期,与逐月径流量1月,5月,7月发生的突变时间吻合,水库蓄水削峰防洪和水力发电等人为分配调节导致月径流量发生显著变化。

图6 资水1956~2016年降雨量与年径流量关系

3.2 输沙量

1959~2016年径流量和输沙量双累积曲线检验(见图7)表明, 转折期出现在1999年, 与M-K法检验结果一致。 采用双累积曲线趋势方程对资水桃江站1999~2016年输沙量进行估算, 资水入洞庭湖输沙总量人为减少 2.124×107t, 年均减少118×104t, 占多年平均年输沙量的83.7%。 导致输沙量变化的主要原因包括径流变化[9]、 水库修建[10]和流域生态环境(水土保持工程)改善等。 柘溪水库修建于20世纪60年代初, 该研究所用输沙量资料始于1959年, 难以检验柘溪水库对资水流域年输沙量的实际影响。 1956~2016年流域年降雨量和年径流量的趋势检验表明, 二者皆没有显著趋势性变化, 因此基本可以判定水库修建和水土保持工程建设是导致资水流域年输沙量减少的主要原因。 资水流域建成大中型水库40余座, 总库容19×108m3, 水库建设是导致资水流域输沙量变化的重要驱动因素[11]。 1980s以来, 湖南省广泛开展绿化造林、 封山育林和生态公益林建设等[12], 对改善流域生态环境, 减少资水流域产沙过程也发挥了重要作用。

图7 资水1959~2016年年径流量与年输沙量双累积曲线变化

4 结 论

基于1956~2016年资水桃江站长时间水文系列资料分析结果表明:

(1)资水流域1956~2016年年径流量总体呈波动状态,无明显变化趋势;1月与7月径流量在1965年后有显著增加趋势;5月径流量在1959年后有显著下降趋势;月径流量格局的变化主要受柘溪水库建设的影响。

(2)资水流域1959~2016年输沙量总体呈明显下降趋势,突变时间发生在1999年,年输沙量发生变化的主要原因是流域梯级水库的修建和流域生态环境改善措施的实施。