河道执法信息系统研发

(1.长江勘测规划设计研究院 信达软件公司,湖北 武汉 430010; 2.长江水利委员会 长江科学院,湖北 武汉 430014; 3.江西省水利厅 水政监察总队,江西 南昌 330009)

江西省地处长江中下游南岸,全省共有大小河流2 400多条,总长度达1.84万km,境内汇聚成赣江、抚河、信江、饶河、修河五大河系,最后注入鄱阳湖,构成以鄱阳湖为中心的向心水系,流域面积达16.22万km2,其中流域面积 10 km2及以上河流有3 771 条。全省河流、湖泊众多,在提供充沛水量的同时,也带来了丰富的砂石资源。

随着江西省经济社会快速发展和城市化进程加快,市场对砂石资源的需求量不断增长[1],供需矛盾日益突出。在经济利益驱使下,无证开采、超采滥挖等非法采砂活动屡禁不止[2],且呈现多样性和复杂性,导致采砂管理难度加大,河道执法任务日益繁重。

江西省、市、县各级从事水行政执法人员共计不足1 000人,目前水行政执法方式仍停留在“人海战术”层面,执法工作仍旧依靠邮政、电话等传统落后方式,执法工作中也存在调查取证难、现场监管难、执法执行难等问题。因此,开展全省河道执法信息系统的建设显得尤为必要[3],系统综合采用全球卫星定位技术(GPS)、地理信息技术(GIS)、视频图像传输技术(VS)、图像智能识别技术[4],针对重点水域进行前端视频监控建设,并以“采砂监测定量化、河道监控自动化、执法流程规范化、业务管理协同化”为目标,构建了省、市、县三级联动执法管理应用体系。全面实现江西省水政执法队伍对河道采砂、采区监管、岸线保护等河道执法内容的实时监控和协同执法,从而整体提升江西省水政监察执法工作的效率效能。

1 主要设计思路

1.1 基于大系统设计理念

国务院办公厅在《政务信息系统整合共享实施方案》中提出“大系统、大数据和大平台”的系统整合共享思路,要求将分散、独立的信息系统整合为互联互通、业务协同、信息共享的大系统。 系统按照“大系统”的思路进行设计,一是针对省、市、县三级执法主体统筹设计功能和流程,保证纵向的互联互通和业务协同;二是与河长制系统互为补充,布设的视频监控可共享给河长制系统,同时河长制巡河发现的问题也可共享至本系统,作为执法的前置条件。

1.2 协调监控点需求与河道采砂规划关系

视频监控点布设在可采区、禁采区、集中停靠点、交界水域,其中可采区、禁采区在河道采砂规划有明确规定范围,但每5 a会更新变化。因此,本系统视频监控点布设时需要综合考虑实施阶段由于采砂规划更新而产生的变动影响。采取的策略是向市县下发视频监控点布设需求表,统计实际监管重难点区域。通过现场查勘初步筛选,结合采砂规划复核,对于需求中未涉及而在采砂规划明确规定的采区进行缺项补充,最终形成前端监控系统的监控点布设清单。

1.3 共享利用江西省水利资源整合成果

目前江西省水利厅数据中心已建设完成,并依托数据资源整合项目收集、整理和发布了大量的水利基础数据、视频数据和地图数据。系统基于已有成果数据,建设基础数据库、共享数据库、专题数据库。其中,专题数据库主要存储可采区资料、采砂船资料、实时采砂监控数据、采砂量统计信息、水政执法任务数据等。同时为河长办、海事、公安、渔政等部门提供数据共享接口。

1.4 前端视频监控本地存储和远程调阅

前端监控系统针对长江干流、鄱阳湖、赣江、抚河、信江、饶河、修河共布设636路摄像机,单路摄像机按H.265编码格式传输,采用1080p全高清视频则至少需要3Mbps带宽,全部摄像机共计视频传输承载量为1 908Mbps。然而,省水利厅现有水利专网带宽仅100Mbps,如果采用视频直联省厅的星形网络结构,则会导致水利专网带宽严重不足。而且,单路视频按照3Mbps带宽计算,每日的视频存储量约为32GB,省厅集中存储也难以满足要求。因此,采用视频级联技术,即在两套及以上的主模式视频系统基础上组建串联系统,实现视频资源的共享。前端视频系统采取本地部署和转发模式,通过前端部署的硬盘录像机进行取流、编码、存储和转发,一级平台和二级平台均通过硬盘录像机远程调阅图片或视频流数据(见图1)。同时,对于因人为破坏现场设备而销毁证据所造成的影响,可采取前端监控系统远程取证并立即上传图片的安全措施,在一定程度上保护了现场数据的可用性。

图1 视频监控系统级联模式

1.5 后端系统统一部署 分级授权使用

系统采用B/S架构设计,采取“省厅统一部署,市县授权使用”的方式,实现统一的登录门户、统一的业务流程。系统用户覆盖省、市、县3级水政执法人员,各级用户可使用系统全部功能,只是管理对象和数据权限有所不同。省总队负责长江干流、鄱阳湖,可管理全部对象和数据;市支队负责五河干流,仅管理市及下辖县的对象和数据;县大队负责五河支流,仅管理所在县的对象和数据。

2 前端视频监控系统设计

河道管理的重点水域主要包括可采区、禁采区、集中停靠点和水域岸线,其核心是对采砂船和岸线的监控。采砂船分为许可采砂船和非法采砂船。许可采砂船主要在可采区和集中停靠点作业;非法采砂船主要活动在禁采区;岸线监控主要针对非法围堰、岸线侵占等违法行为。

2.1 可采区智能识别方案

可采区主要针对许可采砂船,按照“五定”控制要求,即定时、定点、定船、定量、定功率[5],通过在采砂船安装采砂传感器和红外摄像机,采集采砂船现场图像、GPS位置、工作状态信息,监控采砂船是否越界、超时、超船数、超功率作业、违规停泊,记录统计开采量(估算)、运动轨迹、历史监控图像等信息,杜绝违规作业,最终实现对采区科学、有序地管理。

识别流程如图2所示。

图2 可采区识别流程

2.2 集中停靠点智能识别方案

集中停靠点需进行昼夜大面积范围监控,及时发现越界采砂船,观测目标船只的信息与活动情况和船号等细节,实现智能发现和自动取证监控。集中停靠点智能识别主要依靠岸基监控系统和船载设备两部分。其中,岸基监控系统布设入侵监测设备、身份识别装置和双光谱夜视摄像机;采砂船安装越界识别传感器。岸基监控系统通过感知越界识别传感器信息,确定采砂船只非法越界行为,控制摄像机进行图片抓拍和视频取证,上传数据,接收指令,并按指令要求完成相应控制操作。

2.3 禁采区智能识别方案

禁采区主要识别夜间非法船只的偷采行为。通过在岸线每隔500 m布设声音传感器和入侵监测设备,定义声音传感器所对应的网格,采集现场声音,自动比对传感器样本库数据,进而识别采砂船作业声音,确定非法采砂行为,并上传禁采区现场控制器。控制器跟踪非法采砂船的航行轨迹、停泊水域、采砂作业时间、采砂区域,依据采砂船的坐标信息,调度控制双光谱夜视摄像机进行图片抓拍和视频取证,为执法查处提供证据。

2.4 水域岸线智能识别方案

岸线的监控主要通过布设不同类型的摄像机,实时监控该区域的整体活动情况。结合视频智能分析手段,通过视频定期影像比对及时发现非法围堰、岸线侵占等违法行为,实现异常情况实时监控取证。

摄像机选型需依据重点涉河涉水工程、水利生态保护区、重点保护岸线等不同的特点(如视场角度、监视区域距离、云台控制、清晰度、夜视画面、智能分析研判等),要求达到对监控对象全天候、无死角的视频监控,从而清晰观测目标信息及相关活动违法情况。

3 河道执法信息系统构建

系统主要特点是24 h实时监控,前端监控系统发现异常主动报警,报警信息分级推送;后端河道执法信息系统协同执法,指令下达分级传送,执法车船可自动定位与导航,全程记录与保存执法过程。河道执法流程如图3所示。

图3 河道执法流程

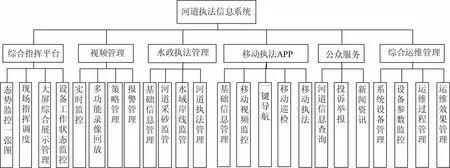

系统主要包括6个子系统:综合指挥平台、视频管理系统、水政执法管理系统、移动执法移动APP、公众服务系统、综合运维管理系统。系统功能结构如图4所示。

图4 系统功能结构

(1)综合指挥平台。汇集水政执法管理系统、视频管理系统等自动监控态势信息,接收群众举报等人工监控信息,并利用GIS、GPS、视音频融合、综合集成等技术,实现态势监控信息的多源融合、交叉印证、直观呈现,提供统一、整合的监控视频接入和展示窗口,以及目标、资源、人员、设备、设施精确实时标注,并生成态势监控一张图。

(2)视频管理系统。将前端各类视频源和外部单位现有视频源进行有机融合,建立统一的视频管理系统,达成内外部视频的集中统管、按需按权共享,实现前端监控系统视频本地分级存储与转发,为河道执法的取证和案件办理提供支撑。

(3)水政执法管理系统。属于核心的业务系统,覆盖省、市、县3级执法队伍的主要执法内容,包括基础信息管理、河道采砂监管、水域岸线监管、河道执法管理等功能。河道采砂监管包括采砂作业监管、集中停靠点管理、运砂船监管以及岸基砂场管理等。水域岸线监管包括涉河工程作业区监管、非法围堰监管、重要湿地及自然保护区监管等。河道执法管理支持巡视巡查、现场巡查、处罚通知书管理、执法处置管理和执法案件统计查询等。

(4)水政执法移动APP。采用混合式开发的手机移动端应用,现场各级水政执法人员可通过手机终端登录系统,快速获取河道相关基础信息,实时调阅河道监控视频,支持日常移动巡查和移动执法,支持一键导航至执法现场地点。系统可提供标准化的执法流程界面和案例库辅助执法,规范执法业务处置过程,减少执法人员的重复工作量,降低执法时间成本,提高水政执法效率。

(5)公众服务系统。基于微信公众号开发,向社会公众提供相关的河道信息查询、新闻资讯和投诉举报的社会化服务,促进政务公开和社会监督,提高水政执法公众信息服务水平。

(6)综合运维管理系统。鉴于系统涉及大量的指挥中心设备、视频监控设备、现场控制器、传感器和移动执法装备,为保障系统运行效果,需要建立综合运维管理系统,加强设备资产管理和运行参数监控,对运维服务事件、问题、配置、变更和发布进行有效管理,输出服务工作量、设备性能、事件趋势等统计分析报表。

4 建 议

针对当前各级水政执法主体执行效率低下、主动意识不强、人力不足等问题,为避免信息化成果建而不用、不能落地的局面,建议采取以下保障措施。

(1)借鉴河长制成功经验,制定考核措施压实执法主体责任。借鉴河长制管理的成功经验,出台相关的制度措施压实省、市、县各级执法主体责任,将河道执法信息系统的使用率和执法任务统计纳入执法人员的年度考核。

(2)扩充各级河长职责,依托河长增强河道巡查和前端设备巡视力度。现有的水行政执法人员不足以保证河道巡查的频次和力度,而且一旦水行政执法人员到达现场,各种违法活动已经提前撤离。依托各级河长可有效解决人员不足问题,而且河长对于现场情况更加了解,可实现每日一查、每周一检、每月一巡。另外,过去由于缺乏及时巡视和维护,现场的采砂监控设备经常被不法分子人为破坏或者由于环境因素出现故障,导致监控存在盲区,依托河长定期检查设备运行情况,可以提高设备可靠性,同时对不法分子形成一定的震慑力。

5 结 语

系统运行后,可加大对江西省河道管理范围内的非法采砂、非法围堰、岸线侵占等违法行为的监管力度。对违法行为进行实时监控和取证,有助于水行政执法人员准确及时掌握现场情况,为高效查处水事违法案件争取了时间,队伍快速反应能力得到提升[6],可在第一时间发现并制止违法行为。同时通过案件的网上运行和信息公开,保证了水行政处罚的公平性和透明度。系统将在实施过程中紧密结合实践不断完善,特别是基于GIS一张图实现前端监控全过程记录展现和执法全过程信息追溯,以及探索大数据分析和人工智能算法在“智能识别分析”方面的深化应用[7]。