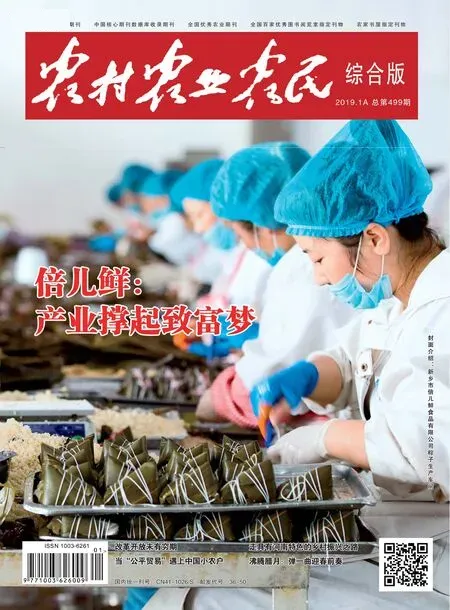

沸腾腊月:弹一曲迎春前奏

郁 华

农历十二月是一年之岁尾,正值寒冬,迎着“冻掉下巴”的凛冽寒风,人们在农闲时节里可劲儿奔忙着,办置年货、烹炒煎炸、打扫庭院,汇成一首欣欣向荣的迎春前奏曲。

祭祀之月

农历十二月,是阴历年的最后一个月份,俗称岁尾,有腊冬、残冬、穷冬、腊月、冰月、余月、极月等30多种称呼。其中,人们最熟悉的当属“腊月”。

为什么叫腊月?因为很多地方冬天要腌制腊肉吗?当然不是,这其实与古代的祭祀传统息息相关。古代很重视祭祀祖先和百神,有“冬至后三戌祭百神”之说,即每逢冬至后的第三个纪日干支中含有地支“戌”的日子,汉族民间都要猎杀禽兽举行大祭活动,拜神敬祖,以祈福求寿,避灾迎祥——这种祭奠仪式称为“猎祭”。因“腊”与“猎”通假,“猎祭”遂写成了“腊祭”。腊祭的风俗起源于秦汉时期,到公元前221年,秦始皇统一中国,下令制定历法,将冬末初春新旧交替的十二月称为“腊月”。

还有一种说法:“腊者,接也,新故交接,故大祭以报功也。”不论是打猎后以禽兽祭祖,还是因新旧之交而祀神灵,反正都要搞祭祀活动,所以说腊月是个“祭祀之月”。

很多人都知道“祥林嫂”的文学形象,她出自鲁迅先生的小说《祝福》。《祝福》中,鲁四老爷家每年年底都要祝福,这祝福实际上就是腊祭,祭祀祖先诸神,供物丰盛,场面隆重,气氛肃穆,祈祷虔诚,是名副其实的“一年之大祭”。

而十二月初八被称为“腊日”,即后来的“腊八”。每逢腊月初八,民间习俗要喝腊八粥,这个传统沿袭至今。各地熬制腊八粥用的原材料未必统一,但都讲究添加两味。谚语说“腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三”,以表示过了腊八很快就要过年了。

置办之月

老什年间,“春节”专指立春,把农历新年称作春节是辛亥革命以后的事。明代时称之为“正旦节”,后来俗称新年,北京人叫“大年初一”,除夕叫“大年三十儿”。从筹备开始,人们就进入“年关”了。

一般来说,年前的准备阶段有20多天。“二十三祭灶官,二十四扫房子,二十五磨豆腐,二十六去割肉,二十七杀只鸡,二十八蒸枣花,二十九去打酒,三十晚上熬一宿,大年初一扭一扭。”这首民谣充分说明了年前人们的忙碌,自“腊八”至初一,所谓“家无虚丁,巷无浪辈”,街上的行人脚步似乎也加快了。

尤其是腊月二十三,不可小觑,又称“小年”,这一天汉族民间要祭灶。不过,这是一个男性专属的节日,汉族民间有“男不拜月,女不祭灶”,因此祭灶王爷,只限于男子。在中国的汉族民间诸神中,灶神的资格算是很老的。自周代开始,皇宫就将祭灶列入祭典,在全国立下祭灶的规矩,成为固定的仪式了。这一天,人们要向灶王献糖瓜、糖饼等甜品,希望他嘴上抹蜜,“上天言好事,下界保平安”。你看,千百年来人们对灶王爷的贿赂,真是赤裸裸啊!值得注意的是,有的地方是腊月二十四祭灶。

一进腊月,市面骤现繁荣,这是一年内的特有市场,叫腊月市。先是卖腊肉和粥果的,为“腊八”作准备,如核桃、枣、柿饼、栗子、乾菱角米等。过了初十,开始卖卫画门神、金银箔、烧纸等。二十以后,以卖糖瓜、糖饼、江米竹节糕、关东糖、草炒豆等物,为“祭灶”作准备。二十五以后,卖芝麻橘、松柏枝等物,为除夕之夜作准备,货物齐全,琳琅满目,价格也相对涨高,所以北京话有“腊月水土贵三分”之说。

值得一提的是,腊月十六是尾牙节。尾牙是商家一年活动的“尾声”,这一天百姓家要祭土地福德正神,祭拜房屋地基主;各商家行号则要宴请员工以犒赏过去一年的辛劳,并给员工放假,让他们回家过年。如果掌柜的要解聘某位员工,就会把酒宴上的鸡头对准这位员工,人人便会心里了然。因而,这段犒赏宴,同时也可能是散伙饭,几家欢喜几家愁。

团聚之夜

过去,在家庭卫浴设施还没有普及的时候,再不讲卫生的人,也要在腊月三十之前洗澡,因此前两天公共澡堂简直是人山人海,常见好几个人共用一个淋浴头的景象,往往摩肩接踵,说不上体验舒坦。但那时的人们也不急,也不恼,真是一团和气,连洗澡都透着过大年的喜庆。老北京有“廿七洗疚疾,廿八洗邋遢”的民谚,这一洗,除去了一年的晦气,以一个全新的自己好迎接来年的希望,是中国人独特的“洗礼”。

到了腊月二十九,春节的气氛就越来越浓了,大戏马上就要上演了。这一天,也有别称,叫“小除夕”,家置酒宴,人们往来拜访叫“别岁”;焚香于户外,叫“天香”。

至此,一年中中国人最庞大的迁徙也达到高潮。人们从五湖四海出发,搭乘各式各样的交通工具,目的地只有一个——家。不论是古代的游子,还是今天的北漂;不论是春风得意马蹄疾,还是倦鸟归林;家是港湾,过年团聚,是中国人内心永恒的母题。哪怕短暂,再出发时也能重新灌满勇气。

经过这一系列隆重的前奏,除夕款款而来。除夕夜的活动也是千姿百态——贴挂千,在红纸上镌刻着吉祥的话语,大约一尺长,粘到门框上,与春联、桃符交相辉映。摆设天地供桌,从简单的瓜果到隆重的三牲,都表达着这天地祖先的敬意。年夜饭、讨压岁钱、辞岁、守岁、迎岁……庆祝活动一个接一个。除夕夜的烟花爆竹声彻夜不绝,尤其当12点的钟声敲响,胜景简直照亮天空。

午夜一到,腊月就结束了,新的一年也随之开始了。“爆竹声中一岁除”,既有巅峰的快乐,也带着一丝年华不驻的惆怅、落寞。

腊月,体现了中国人告别的艺术——用近一月的时间筹备一场盛大的新旧交替。好好告别,跟即将离开的人告别,跟即将逝去的光阴告别,是最深情的无可奈何,也是最积极的泰然处之。年关将至,挥手作别,下一站是新生。

链 接

腊月三九 祭灶守岁

腊月是一年中最冷的时候。从冬至开始起计算寒天的“九九”,到了“三九”最冷,它一般都在腊月。华北一带有《九九歌》,反映了人们对冬春时节冷暖变化和物候农事的关心:

一九二九不出手,三九四九冰上走,五九和六九,河边看杨柳。七九河冻开,八九雁归来,九九加一九,耕牛遍地走。

当然,进入十二月后,春天还是越来越近了,所以唐人李贺在他的《十二月乐辞·十二月》中这样写:

日脚淡光红洒洒,薄霜不销桂枝下。

依稀和气排冬严,已就长日辞长夜。

日光开始偏红偏暖,虽然薄霜还没有消却,但温和的气息已推开冬日的严冷,白天渐渐变长了,诗虽写的是十二月,但实际是以喜悦的心情描绘了一幅早春的气候图。

因为正月初一春节是中国传统最为隆重的节日,为了过好春节,人们常常要拿出整个腊月的时间来准备,所以腊月的活动远不止是打猎祭祀。从喝腊八粥开始,人们要扫房、请香、祭灶、封印、贴春联、办年货。

小年过后,家家就真正进入过年的日子。民谚称:“二十三,祭灶官;二十四,扫房子;二十五,磨豆腐;二十六,去割肉;二十七,蒸枣泥;二十八,贴年画;二十九,去买酒;年三十,吃饺子。”除夕是腊月的最后一天。除夕夜,人们的活动很多,放鞭炮、贴春联、贴挂千、摆供桌、吃饺子、守岁。夜里子时,是新旧年交替的时刻,午夜一到,腊月结束,迎岁完成,新的一年开始。

———二十三,糖瓜粘