空间生产批判:一种新类型公共艺术的建立

石玩玩

摘要:马克思在《资本论》中曾经预见,在资本主义生产关系下“空间”将成为统治工具。列斐伏尔在“空间生产理论”中也指出:在资本增殖逻辑下“空间”成为生产的对象,并无形中规定着我们的日常生活。空间复制成为空间生产的手段,空间生产反映出空间危机的表征。在这—情境逻辑下,公共艺术应该反映出空间与艺术创作的核心价值:人的活动和情感联系,并在对空间生产批判中,建立起一种新类型公共艺术。以在地创作反抗空间复制,用情感连接启发个体自觉。新型的公共艺术已经成为抵御当前空间危机的重要途径。

关键词:空间生产;空间批判;新类型公共艺术;在地性创作;关系美学

一、空间危机与新类型公共艺术

艺术实践者在20世纪对空间的理解从本体论转向了实践论。在这之前无论是古典艺术还是古典哲学,人类对空间的最初的理解还是停留在物理意义上的空间本体论:把空间看作真空中固态物体的聚合,海德格尔(Martin Heidegger)将这个空间称之为“技术物理空间”。到20世纪中后叶,学界发现将空间理解停留在技术和物理的空间上是没有意义的。海德格尔提出空间的意义是“人”对于空间的“承受”,没有“承受”的空间只是一种“纯粹意义上的虚无空间”。马克思(KarlHeinrich Marx)也指出应将空间理解成人类生产活动的总集合。这些观点逐渐地将我们对空间的理解从本体论转向了实践论,即必须建立在理解人类活动的基础上来看待空间,且需要重新确立空间的“边界”。这种被重新确立起来人类承受、经受和活动的空间,我们可以将其理解成最基本的现代空间概念:场所。

亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)于1974年完成的《空间的生产》中进一步梳理了空间、资本和权力之间的关系,指出在发达资本主义时代,资本不仅仅用于生产物质商品获取利润,更重要是将空间变成生产和再生产对象。空间成为新的资本增殖逻辑,人类活动进一步在空间权力统治下被异化。列斐伏尔指明了空间生产就是发达资本主义时代的空间危机。

“空间是社会的产物”。同样,空间危机也是社会的产物,与人们息息相关。空间不再只是自然性和技术物理意义上的“纯粹”空间,所有的空间都是社会空间。列斐伏尔引用了弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)的观点:“空间的生产开端于身体的生产”,即空间是人活动的场所,对空间的理解离开了人的活动是没有意义的,空间的呈现总是跟身体相关。海德格尔则认为技术物理空间是存在性空间的派生,也就是说,只有“存在性空间”确定下来后,有了边界的“技术物理空间”才能展开自身。空间的本质是人活动的场所。社会空间不是先天的感知形式,它是历史的、是经验的,而不是先验的、超历史的。所以,对于“空间”的理解从本体论转向实践论,用“场所”概念理解“空间”并指出空间生产危机,是一次人类历史上的“空间转向”(spatialturn),这种认知的变化可以认为是新类型公共艺术产生的前提条件。

二、新类型公共艺术是抵抗空间危机的有效途径

“空间转向”是对现代性危机的反思。空间复制成为空间生产的手段,空间生产反映出空间危机的表征。列斐伏尔认为在资本主义世界里空间是被资本所塑造的。最早提出资本主义与空间关系的是本雅明(Walter Benjamin),他在《拱廊街计划》一书中提出人与空间的疏离。拱廊街是商品和人群活动的交汇点和聚集地,也是城市空间的节点。本雅明将拱廊街比喻成发达资本主义的“微型世界”。在今天,无论是商场里的商品摆放,还是街区的开发规划,无不体现了资本对空间的塑造,并且在资本的驱动下,空间还在不断地生产和复制。出台政策的政府和提供资本的开发商共同打造了各类方兴未艾的公共艺术节,这个模板随时可以进行空间复制和全球扩张。剩余价值的实现已经建立在去地域化的进程中—全球化、国家化、都市化三位一体中。这恰恰是今天我们这个社会——个被哲学(本质主义)、技术、资本控制的世界的抽象表征。

这也就是海德格尔指出现代性危机:我们今天的世界一方面世界的客体化、图像化;另一方面人的主体化,这就是主客体分离。在空间生产情境下来理解,就是资本主义控制着空间生产,通过空間统治我们的生活,并规定我们的日常生活空间,利益、判断、经济价值和有效目的成为我们生活的主要内容,人与人的交往不再以情感为依托,物化和异化进一步加剧。我们如何面对空间生产和空间复制?如何让生活回归真实,让人成为具有独立人格的人,具有真实情感的人?在这个问题上,海德格尔寄予了艺术重要的希望。

20世纪90年代,美国学者苏珊·雷西(suzanne Lacy)第一次提出了“新类型公共艺术”(NewGenre Public Art)的概念,并指出“它的形式和内容与过去用来描述放置在公共空间中的雕塑和装置的被称为‘公共艺术的东西不同”,“新类型公共艺术”是以参与为基础的,视觉艺术利用传统和非传统媒体与更广泛、更多样化的受众进行沟通和互动,关注与他们生活直接相关的问题。“因此,新型公共艺术与传统公共艺术最大的区别是在地性创作、反物质化与图像化;强调人群的互动与参与、社会的批判与社区建设的介入。艺术家们将他们的工作放在了一个不做预设并充满不确定性的位置:一个鲜活的现场。他们在城市城区、乡村田野中重新思考空间,思考社会机制,思考人群与情感。所以新类型公共艺术中在地性创作和开放、互动与情感连接成为解决空间危机下,空间复制和主客体分离的重要解决途径。

1.在地陛创作抵抗空间复制

在地性创作是新类型公共艺术的一个重要特征。在地(In-Situ)又被翻译成“在场”,这是一个引自建筑学的概念。“在地性创作”在艺术理论中指根据创作现场的地理位置、空间特点、人文风貌等地域特点进行专门的艺术创作,因而具有现场性、独特性和不可复制性等特点。在地性艺术(site-specific Art)与大地艺术、行动艺术和观念艺术同样起源于20世纪60年代,艺术的在地性与观众观看的现场体验成为艺术创作的首要考虑因素。

所以,在空间生产不断被复制的情境下,在地性创作便具备了更特殊的意义。在地性艺术特别注重在场性与唯一性,反对统一生产标准规格艺术作品,是对资本主义市场经济把艺术品视为可流通、可交换商品的一种挑战。在新类型公共艺术创作中,每一次对空间的理解都具备不可复制的唯一性,最大限度地降低了机械的空间生产,而将艺术中最可贵的鲜活性与独特性放在最显著的位置。

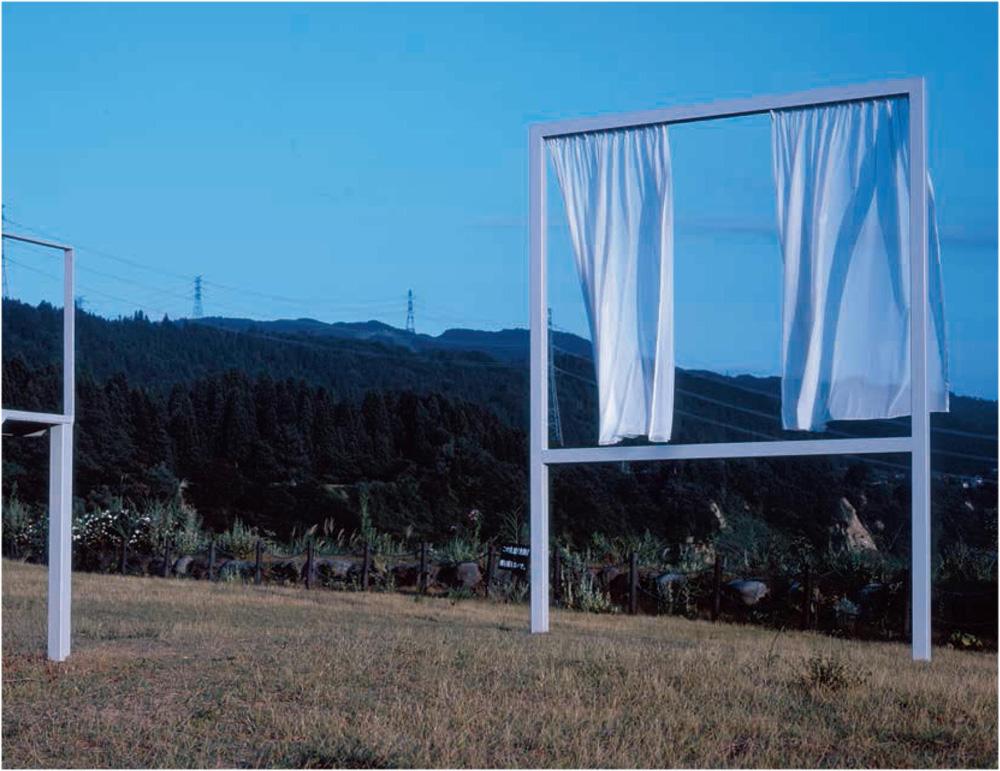

例如在2016年的越后妻有大地艺术节,日本艺术家内海昭子(Aldko Utsumi)创作了《为了许多失去的窗户》这件作品,艺术家在乡间的半山坡上树立起了一座白色的窗户,透过微风吹拂的窗纱,观众可以看到美丽、纯洁、恬静的自然,令人联想到城市化进程中越来越多搬离乡间进入城市的人们,在追求现代化生活的同时失去了原有生活的平静和安宁。作品与自然融为一体,并在田野中完成对城市化进程的思考,是一件典型的在地性作品。如果离开了这个场所、这些背景,作品将完全失去意义。

2.关系美学重建主体间性

1998年,在新类型公共艺术被提出的同时期,时任巴黎东京官(Palais de Tokyo)联合馆长的尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)策划了一场名为“交通”(Traffic)的展览,参展艺术家和作品基本上以行动、参与为导向。策展人将展览的美学定位解释为“关系美学”(Relational art),通过探讨艺术家与参与者的合作创作方式,强调作品在艺术创作过程中的过程性和开放性。

伯瑞奥德认为在发达资本主义物化世界里,工具理性又或者主客体的分离,均导致了社会的物化、人的异化。如果将艺术理解成一种非商品交换的“社会中介”,那艺术需要承担超越商品交换的交往纽带,成为一种新型人际交往的启迪和范式,这也是关系美学最基本的伦理诉求。在这种审美范式的理解下,艺术创作不再是艺术家主观作品的呈现,艺术作品也不再是艺术家作品的必然结果。艺术体现出一种前所未有的开放性和连接性,连接作者与观众,连接艺术与社会,连接情感與现实。

吉尔·德勒兹(Gilles Louis Rene Deleuze)认为“艺术是一种情动的集合体”。新类型公共艺术去物质性和关系性,进一步创造感性的联系,也是阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)指出的“新的感性关联”。在这样的情感关联中,艺术启迪着每一个个体,包括艺术家与参与者的个体审美认知,而这样的审美认知就是工具理性下物化和异化最好的抵抗,最朴素的个体意识觉醒。

2015年,北京艺术家胡尹萍在回到四川老家后发现自己的母亲和镇上很多妇女都在为外地经销商编制一种毛线帽子,工作辛苦却收购价格低廉。胡尹萍感觉颇为心酸。回京后,她编造了一个名叫小芳的帽子商,联系她的母亲并提高了帽子收购价格。在随后的一年时间内,她目睹了这个事件给母亲带来的巨大变化,以及在她心灵上造成的震荡。当胡尹萍在北京收到母亲寄来的两麻袋帽子的时候,她感受到麻袋里母亲卖出商品的快乐和她收割母亲劳动时间的心酸。这件后来被命名为《小芳》的作品,用行动、介入,讲述了商品经济与人伦情感之间的冲突,一种无处安放的母女情,深刻而令人反思。

所以我们可以看到,在对空间生产的批评下,一种新型的艺术形式逐步成长和建立起来,艺术家们以在地性和唯一性对抗资本的标准化和复制性,建立情感连接,启发个体自觉。以关系和开放对抗资本的统一性和拜物性,重建主体问性。这是一种在全新空间批判下的产生的公共艺术类型,也是一种全新的空间思维和空间抵抗。

三、新类型公共艺术在当下的几种空间表达特质

这种全新的空间思维和空间抵抗也体现在时代发展的变化中。从20世纪90年代新类型公共艺术被提出到如今的三十多年间,我们的生活空间也发生了巨大的变化。一方面在马克思的预见下,空间生产成为了现实并得到进一步加强,另一方面空间生产也随着生产力的发展和人类生活的改变产生了多种新的方式。艺术家要处理的空间不仅仅只是室内和户外的简单差别,诸如与人们生活相关的城乡空间、更具广度的全球性超距离空间、虚拟而又现实的互联网空间等多样化空间表征在今天也被呈现出来。艺术表现手法和材质也不再是简单的绘画、雕塑,大理石、金属。艺术家会采用更多元手段,例如影像、数字技术、装置、行为、图像等来表达自己的观点和想法。

1.城乡空间

城乡空间是人们生活的具体场所,也是空间生产最直接的反映。艺术介入城乡空间并不仅仅是物质上美观化城乡空间,更多反思空间生产对城乡空间的改造,重建城乡生活中的精神空间。

在2016年至2017年一年内,中国香港艺术家马玉江收集了夜宿麦当劳的无家可归者的消费凭据,并称出这些票据的重量,完成了他的公共艺术作品《夜晚有多重》。作品中艺术家表现了香港无家可归者用最低消费的方式夜宿麦当劳的社会现实。作品展示了高度发达资本主义社会香港的背面:一方面国际化都市高房价对底层劳动者生存空间的挤压;另一方面,无家可归者并没有直接蹭宿麦当劳,而是通过消费体面地换到过夜权,体现了资本主义社会消费成为人际交往中的最基本伦理逻辑。作品现实、无奈而又充满关怀。

与国际化都市的香港不同,石节子村是甘肃省秦安县黄土高原上的一个边缘村落。全村只有十三户人家。十年前,出生于这个村子的当代艺术家、西北师范大学教师靳勒创办了中国第一家大地美术馆—石节子美术馆。包括栗宪庭、隋建国、赵半狄等国内外著名艺术家都来村里考察或者实施过艺术项目。在这十年时间里,当代艺术与村民一同生活在这个山沟里。

2018年10月,笔者完成对村子驻地考察之后,完成了作品公共艺术项目《照沟渠》。作品得到了村民的积极参与,艺术家将村里所有村民家里正在使用的灯泡借过来,在村边的沟谷里摆放出一个“微笑”的形状。夜空来临,当这个微笑在山谷里微笑的时候,全村的所有村民家里却陷入了一片黑暗。艺术家摘取元代剧作家高远在《琵琶记》里的名句“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”作为作品的主题,并提出:艺术的绽放与村民的生活到底存在何种关系?

2.超距离空间

随着通讯与交通技术前所未有的发展,人类的生活空间得到了极大的扩张,全球化跨地域的工作成为了现代化生活的重要特征。2009年,出生于1982年的美国艺术家大卫·霍维茨(Duvidehorvitz)在纽约新美术馆(New Museum of Contemporary Art)策划的大型群展“新一代:比耶稣还年轻”(The Generational:Younfer Than Jesu)中展出了他的作品《一天的距离》(The Distance 0fa Day)。现场两台正在播放视频的苹果手机,一台播放的是日出,一台播放的是日落。作品展现了艺术家与她的母亲在地球两端,举起手机拍下的同一个日落与日出的景象。这件作品简单明了富有情感,展示了空间跨度的巨大,也凸显了艺术家格局的宽广。

2015年~2017年的三年间,北京艺术家梁半利用脸书邀请住在欧洲的陌生人录制希腊、西班牙、意大利和巴尔干半岛海滩上的海浪声,创作了空间声音作品《一个没有见过大海的诗人写了一篇关于大海的小说》。这些海滩均为2015年以来欧洲难民危机中人们登陆的海滩。尽管海浪录制时难民事件已成为往事,但此起彼伏的海浪声并不会抹除这一历史的痕迹,反而使难民事件成为了一种持续、低沉的诉说。在作品中,空间互动、时间错位都增加了人类间情感的联系,这一联系超越了空间和时间。

3.互联网空间

互联网在今天也是一个具有时代意义的公共空间,在这个特殊的公共空间,艺术用更加现实与开放的姿态展示着他们的生存处境。二十八岁的阿根廷艺术家阿玛利亚·乌尔曼(AmaliuUlmun)在社交媒体Instugram注册了一个独立账号,在账号里她营造了上流社会社交名媛的生活世界:出入高级饭店、全球旅行,甚至懷孕、隆胸等生活经历,获取了网络上的极大关注和讨论。然而,这个网络上的“她”却是完全虚构的,“所有的照片都是她精心设计的摆拍,而其呈现的内容,仿佛是一部跌宕起伏的关于都市女性成长的肥皂剧”。这件名为《完美&卓越》(ExceUences&Perfections)的作品在网络上实施了四个月,获得十五万粉丝的关注与讨论,并且击中了现在年轻人的生活方式(网络)和生活内容。该作品还入选了泰特美术馆(Tate Modern)2016年大型摄影群展“为镜头的表演”(Performin9 for the Camera)和伦敦白教堂美术馆(Whitechupel Gallery)群展“电子高速公路”(Electronic Hiflhway)。

2018年,从伦敦回到北京的艺术家周姜杉在手机和电脑屏幕上发起了一个名叫《屏幕间》的公共项目,在这个虚拟的空间,以屏幕为端口,网络生活为载体,号召艺术家们在这个“更大的公共空间”里反映自己生活状态,用屏幕生产、用屏幕生活、用屏幕消费。在一年时间内,屏幕间累计四万五千参与者,六十万人次的访问量,一万五千交易数。屏幕间不仅仅获得年轻艺术家的参与热情,并积极介入实体空间中的艺术博览会,于2019年参加了北京画廊周、JINART、影像上海、油罐玩家艺术节。在周姜杉看来,互联网空间确实已经改变了我们的生活,屏幕间展示的并不是线下作品的线上图片版,而是新空间、新生活和新作品。

相比较传统公共艺术,新类型公共艺术无论是对公共空间的多元理解还是表现手段的多媒介,均体现了灵活的姿态和对空间理解的深入。标志着公共艺术从物质导向(Object-oriented)转向行动导向(Action-oriented)。同时我们也可以看到无论是重建城乡精神空间,到超距离空间、互联网空间,空间之间也会互相穿插和重叠,例如互联网空间中进行空间营造、超距离空间与互联网空间的交融。现代多重空间也体现了空间的多重性、广延性和变动性。只有开放的、多元的、非静态的跨媒介手段才能更好适应复合空间里的新类型创作。

结论

综上所述,空间生产成为现代空间危机的重要表征,马克思预见的在发达资本主义时代空间成为空间统治已经成为现实。在这个前提下,积极面对空间危机,并用艺术的方式去抵抗空间生产带给我们的物化、异化,在空间生产批判语境下,新类型公共艺术被建立起来。它轻物质、图像,重视行动、关系。新类型公共艺术用在地创作抵抗空间复制,借用情感连接启迪个体自觉,并采用多元的方式解决空间危机。对空间理解更加深刻和复杂。

在创作手法上新类型公共艺术也更加灵活、多元。更加接近我们理解的当代艺术、新媒体艺术或者跨界艺术,我们可以将新类型公共艺术理解成当代艺术的一种呈现,在具体、微观语境下对文化工业、工具理性、空间生产、对公共权力的反思。

海德格尔曾指出,是艺术首先打开了世界。海德格尔在《艺术作品的本源》中赋予艺术以一种开启和建设民族世界的伟大力量。技术时代,艺术何为?这是在现代性危机下我们需要面对的迫切问题。无论是尼采、海德格尔还是阿多诺(Theodor Wiesenotund Adorno),都给当代艺术寄予重大期望。这一期望应用在当代艺术中可以在这个本质主义社会、同一性社会、消费社会中发出的一丝人性的光辉,它鼓舞着我们抵抗这个社会的异化和物化,它力图让人更像人,生活更像生活。让我再重复阿多诺那句发人深省又颇具鼓舞的话:“艺术只有在对社会的抵抗中,才能获得生命。”