边缘的偶遇:《脸庞、村庄》中的特定场域艺术

冯莉

摘要:本文试图通过分析法国纪录片《脸庞、村庄》中的一系列特定场域艺术作品,以边缘和偶遇为出发点,结合美国艺术史学者权美媛对特定场域艺术三类范式的归纳,以及德国学者汉斯·贝尔廷关于媒体时代脸性社会的研究,分析艺术家采用游牧式创作过程的原因及其所指向的扩展的场域:当代法国社会的各类社会议题。

关键词:特定场域艺术;脸性社会;公共空间

2017年,八十八岁的法国新浪潮电影人阿涅斯·瓦尔达(Agnes Varda)和三十三岁的法国街头艺术家JR合作的纪录片《脸庞、村庄》(Visages,villages)公映,片中记录了他们一年间在法国乡间、村镇、码头、海滩游历时,与偶然遭遇的人们一起完成的十五个艺术实践的过程。

相较于其他艺术家,阿涅斯·瓦尔达和JR选择作品创作的场所和对象非常特殊,在《脸庞、村庄》中的一系列艺术实践归纳起来可概括为两个关键词:边缘、偶遇。本文试图从这两个关键词出发,结合美国艺术史学者权美媛(Miwon Kwon)在20世纪90年代对“特定场域艺术”三类范式的概括,以及德国学者汉斯·贝尔廷(Hans Belting)关于媒体时代脸性社会的研究,分析两位艺术家创作的这一系列特定场域艺术作品,揭示作品背后隐藏的社会问题及其所引发的反思。

一、关注边缘社会群体的特定场域艺术

阿涅斯·瓦尔达被誉为“新浪潮教母”,曾和让一吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)以及她的丈夫雅克·德米(Jacques Demy)一起参与了20世纪的法国电影新浪潮运动。她的一系列影像作品,如《五至七时的克莱奥》《阿涅斯的海滩》《我和拾穗者》等都表现出敏锐的洞察力及典型的女性主义视角。在后两部作品中,瓦尔达表现出对法国边缘社会群体的关注,并在片中创作了一系列的装置艺术作品。

曾获得2011年“泰德奖”(TED Prize)的法国街头艺术家JR专注于拍摄各行各业普通人的面部特写,并将这些肖像放大打印后张贴在建筑物表面、拆迁的废墟、美术馆大厅的地面、摩天大楼的外墙面等公共空间中。放大的人物肖像背后,是放大的被拍摄者所在的社会群体的生存状态。这些肖像展示在公共空间中,能引发公众关注和思考。“从《面对面》《城市的皱纹》《女人是英雄》系列,到2014年的巴黎万神殿项目和2016年卢浮宫前消失的玻璃金字塔项目,以及自2011年发起的《万象人间》(Inside Out)系列,JR到世界各地邀请路人拍下各种表情,印制成海报张贴街头,并将之称为‘普遍艺术(Pervasive Art)”。

无论是JR还是瓦尔达,都将他们的艺术创作深深根植于当时当地的普通人。2016年,JR和瓦尔达策划创作一系列基于法国乡村地区、边缘地带普通人生活状态的艺术作品。JR将一辆小货车改装成可以拍摄照片的摄影棚并且可以现场打印巨幅照片,两人开着这辆“行走的摄影棚”游历了法国乡村地区以及城市边缘地带,整个创作过程从夏季持续到冬季。在開始他们的游历前,纪录片中的瓦尔达强调了此次创作的原则和目的:“偶然性永远是我最好的助手。每次相遇都可能是最后一次。我们始终都和劳动者一起创作;拍的都是一群人。我们一方面与大家分享,拍摄群像,另一方面,实现自己的小想法,和一些疯狂的念头。我们表达想象力,对事物展开自由的想象。”

依据这一创作原则和目的,他们确定了创作过程中的一系列必要活动:游历在非城区的边缘地带(乡间、村镇、码头、海滩等地);邀请偶遇的人们参与创作;交谈、聆听他们的困惑和故事;拍摄巨幅面部照片并就地张贴;与被拍摄者一起观看讨论,这一系列活动构成了他们独特的游牧式创作过程,如图1所示。

例如,他们在乡间小道上偶遇的邮递员,并与之攀谈,通过交谈了解到乡村邮递员当下的生活状态和困惑,同时邀请他到JR的小货车里拍照,现场打印出照片后张贴在邮递员必经的乡间小道居民住宅的外立面,和邮递员以及附近居民一起观看作品,并倾听他们的反馈。每一位被拍摄者和公共空间中自己的巨大肖像合影的时候,脸上都流露出掩饰不住的兴奋和快乐。这一系列作品的意义正在于使得通常被忽视的普通人进入人们的视野。

行走、偶遇、邀请参与、就地拍摄、现场打印、张贴、共同观看、讨论交流,通过这一系列活动,艺术家们使某一场所和场所中生活的人融为一体,并将生活在该场所中人的真实状态呈现在作品中。每一次在不同地点的偶遇和创作,凸显了被拍摄者所代表的一类人群的生活状态。这些单个的人串联起来所形成的群像,一定程度上反映了当代法国社会生活在边缘地带的社会群体的状态。创作过程中,路人、参与者、观看者、交谈者成为艺术实践不可缺少的部分。创作过程被拍摄、记录、剪辑后做成纪录片公映,引发公众关注和讨论,成为了公众记忆的一部分。

瓦尔达和JR完成的这一系列艺术实践,与特定的场所以及场所中的人群密切相关,是典型的特定场域艺术(site-specific Art)。一旦脱离了特定场所和其中的人,作品的意义也就被消解了。这里,场所在作品中的重要性凸显,成为焦点。

二、特定场域艺术的三范式

20世纪60年代中期,艺术品展出场所的重要性重新获得人们的关注,到了80年代,一批艺术家们创作出了具有场域特定性(Site-specificity)的艺术。在这类特定场域艺术中,“作品的意义和形式是从其特定的展出场地那里获取的”。

“特定场域艺术”自产生开始就一直在发生着变化。1997年,美国艺术史学者权美媛在研究了1960-1990年三十年间美国出现的“特定场域艺术”后,在她的著作《一个又一个地方:在地性艺术与地方认同》(One place afteranother:Site-specifc art and locadonal identity)中,将“场域”(Site)的概念从物理空间扩张到非物质领域,并将“特定场域艺术”划分为三类范式,即现象学范式、体制范式以及话语范式,如图2所示。

权美媛将“场域”扩展为三种:第一种是真实的物理场所,美国20世纪六七十年代艺术家们的创作均是基于这一真实场所的实现,对应于现象学范式。第二种是在20世纪80年代的美国出现,对应于体制范式。此时的场域由可见的物理空间扩张到非物质化的体制框架,艺术家主要针对艺术体制对艺术创作的禁锢,表现为对美术馆,以及画室、画廊、艺术市场等一连串空间和经济领域体制的批判。第三种被扩张的“场域”概念对应的是话语范式,出现在20世纪90年代的美国,“场域”被扩展到我们的世界和日常生活的非艺术领域。此时的艺术实践关注的重点不再是艺术史或者审美,而是直接融入社会,直面社会问题。表现为艺术实践扩展到公共现场且渗透进更多学科门类的影响。艺术的表现形式更多的是由话语主导的文化交流和文化辩论的现场。

权美媛提出的“场域”概念超越了形态本身,指向社会生活的各个议题和现场,对应的场域特定艺术也由在物理场所实践且要求观者在场的艺术创作,演化为针对美术馆体制的批判,直至成为针对全球社会议题的话语辩论和交流。这些议题涵盖了社会的方方面面,如移民、种族、性别平等、环境等等现代社会暴露出的问题。

权美媛在文中总结道:“可以这么说,现在的场域是从(互)文本性的角度而非从空间的角度建构的,它的模型不再是一张地图,而是一段旅程,一系列穿越空间的事件和行动片段,即一种借由艺术家的轨迹展现路径的游牧叙事结构。”JR和阿涅斯·瓦尔达在《脸庞、村庄》中记录的正是这类话语范式特定场域艺术的典型。

在瓦尔达和JR的创作中,游走在边缘地带,乡村地区的艺术实践正是打破了空间的限制,而聚焦于法国社会边缘群体这一社会议题。自然的,呈现在我们面前的是一系列的事件和行动片段。他们在乡村地带公共空间中呈现出的脸庞和人们通常在公共空间中见到的巨幅广告不同,这些脸庞来自偶遇的普通人:路人、当地居民,甚至还有养殖场的羊。那么现代社会公共空问中出现的名人脸图像和艺术家在作品中呈现的普通人的无名脸图像有什么本质区别呢?

三、乡村公共空问与脸性社会

“脸是我们身上代表了社会性的那一部分,身体则属于自然。”这是德国学者汉斯-贝尔廷在《脸的历史》一书中引用的德国导演汉斯·齐施勒(Hans Zischler)关于角色挑选的访谈中所说的话。对于媒体时代出现在公共空间中的人脸图像,汉斯提到:“媒体社会无止境地消费着它所制造的脸。媒体脸已将自然形态的脸逐出公共领域,最终演化为一种对镜头记录和电视转播习以为常的面具。……脸的图像是与先后经历了摄影、电影和电视时代,又在互联网时代达到顶峰的现代媒体史相重叠。……过度的生产使脸趋于模式化、扁平化,变得日益空洞和贫乏。”他还引用了德国人类学家、哲学家托马斯·马乔(Tomas Macho)的话:“我们生活在一个不断生产脸的脸性社会里。脸性社会以图像的泛滥来对抗公共领域真实面孔的缺席,图像取代了脸并与之展开角逐。”

在脸性社会中,生动且有生命力,动态变化的,有互动和交流的脸变成了脸性面具。在大众传媒作用下,人的感知习惯被去身体化,脸的身体性在场被剥夺。在公共空间中出现的脸与其后的身体割裂,这里充斥着的是公众人物的脸的图像,他们是广告代言人、明星、演讲者、政治家等等。这些公众脸或媒体脸出现在公共空间的目的在于吸引观者目光,但却没有任何回应。

贝尔廷引用托马斯·马乔在《剖析图像权力》一书的总结:“出现在公共空间中的脸,遵循同行的社会习俗,或处于官方偶像无所不在的影响之下,这些作为媒体产物的偶像主宰着普罗大众的脸,从不试图与之进行目光交流。”

贝尔廷的一系列引用和阐述,指出当下媒体时代公共空间中出现的脸存在两个问题:其一是无名脸的缺失,脸性社会公共空间中充斥着公众脸或媒体脸,却缺失了真实的普通人面孔——无名脸。其二是交流的缺失,这些被生产出来的公众脸从未打算与人交流,真实的面对面的交流在脸性社会公共空间里是缺失的。

针对这两个社会问题,JR和瓦尔达在游历开始前就确定了艺术创作的地点和参与者:法国乡村地区,随机偶遇的路人。乡村地区和偶遇两个要素可以最大程度的保证接触到真实的普通^、——无名脸。而这些无名脸背后的困惑和问题暴露出的正是当代法国社会存在的各类社会议题,這正是话语范式场域特定艺术所面向的扩展的场域。

通过在法国乡村地区实施的一系列的艺术实践,艺术家试图打破脸性社会的禁锢,让真正的无名脸出现在乡村的公共空间中,采用实地拍摄、现场打印、和被拍摄者一起现场张贴、在观看的过程中与被拍摄者面对面交谈等方式,打破了脸性社会对脸的生产和消费过程,使得真正具有人性特征(而非整容包装)、个体的脸取代明星脸、大众脸出现在公共空间中。原本不对等的、无直接交流只为吸引眼球的媒介性在场,被仪式性在场和图像性在场取代,肉身和图像的双重在场加之富有人文关怀的交流讨论,使得无名脸代表的社会群体得到久违的关怀和重视。此时出现在公共空间的脸庞不再屈从于政治和广告逻辑,不再是一种作为商品乃至武器的脸,而是和活生生的人合二为一,通过面对面的交流,充分展示这些人所代表的社会群体的生活与精神状态以及对应的现代社会议题。

四、扩展的场域:《脸庞、村庄》中涉及到的现代社会议题

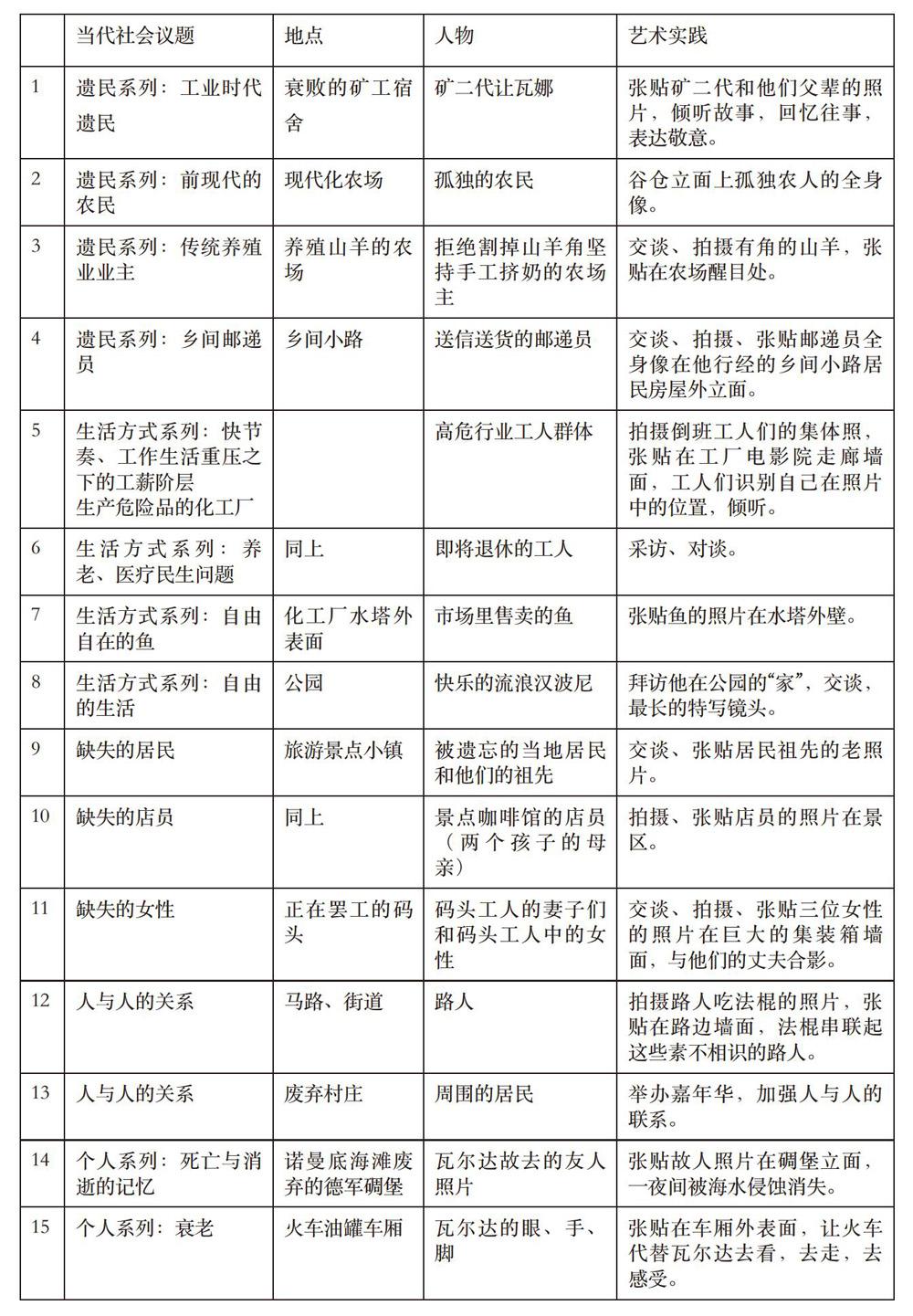

如前所述,权美媛将特定场域艺术归结为三类范式,其中第三类被称为话语范式,其所面向的场域由最初物质性的地点或场所,扩展为指代现代社会的各类议题。瓦尔达和JR的创作正是基于当下法国社会的各类社会议题而产生的。本文将十五件特定场域艺术所涉及到的议题划分为五类:遗民系列、生活方式系列、人与人的关系、缺失的人系列及个人系列,反映了现代社会中人的碎片化和原子化、死亡、女性主义、动物养殖的非人性化等社会议题,如下表所示:

以“遗民”系列为例,西方自工业革命以来经历了从前现代社会到现代社会的巨大变革。进入后工业时代的信息社会后,第三产业迅速发展,传统的工业、农业发生了巨变,人们的生活方式、沟通方式也随之改变。相应的,那些习惯了传统产业和生活方式的人群被渐渐边缘化,成为了当代遗民。矿二代、农民、养殖业农场主、邮递员正是这些遗民的代表。某种程度上,他们对前现代社会的工作生活方式的留恋,恰恰是一种对现代社会人的异化的消极抵抗。工具理性和消费主义盛行的现代社会中,人被当作操纵机器的工具,动物被当成产品生产,资源消耗型产业的衰落导致工厂关闭、工人失业,劳动力需求从工业转向服务行业,信息时代新的沟通方式出现使得传统的邮递员面临失业。艺术家揭示出了问题并提醒人们,从而引发反思。

“生活方式”系列中,化工厂等高危行业的工人群体、担心养老医疗问题的退休工人、居无定所但自由自在的流浪汉波尼,这三个案例暴露出了现代社会提供的单一的生活方式与人的多元价值观之间的冲突,本质上是人与社会的问题。艺术家在工厂水塔外壁张贴鱼的巨幅照片,巧妙地和化工厂工人的境况呼应,引发反思。

“缺失的人”系列中,艺术家试图提醒人们关注那些被遗忘的沉默的人群:旅游景点的小镇居民和他们的祖先、景点咖啡馆为游客服务的店员(两个孩子的母亲)和码头工人这个由男性主导的群体中被漠视的女性群体。

“人与人的关系”系列中,艺术家试图通过被照片中法棍连接起来的路人和重新聚集起社区居民的嘉年华活动等方式,让碎片化、原子化的现代人重新建立起联系。

“个人”系列则探讨了人类的永恒议题:死亡和衰老、时间和记忆。

种种西方当代社会的议题被浓缩在这个一个半小时的纪录片中,引发公众关注和思考。

结论

阿涅斯·瓦尔达和JR在法国乡村地带完成的十五件特定场域艺术作品,以由点及面的方式描绘了法国当下社会边缘群体的生存状态,暴露了隐藏在光鲜亮丽的外表之下的深层社会问题,并给出了艺术家的态度和立场。艺术家仿佛施行针灸,试图以艺术的方式补偿、慰藉人们的心灵。创作过程中,偶遇保证了参与者的随机性,边缘地带保证了拍摄对象是普通人,被拍摄者的身体性在场和图像性在场打破了脸性社会对脸的生产和消费模式,让真实的无名脸所代表的社会群体回到公共视野之中。艺术家强调面对面对话的重要性,回归自然的人与人面对面的交流方式,通过交流挖掘这一社会群体的困惑和问题,直指现代社会存在的各类社会议题,是话语范式特定场域艺术的典型,极大地扩大了作品的深度和影响力。笔者希望通过对两位艺术家这一系列艺术创作的分析,给国内的特定场域艺术研究者和创作者带来一定的参考。

冯莉,上海大学上海美术学院博士研究生