玉米‖棉花的作物生理特性及根系特征研究

刘婷婷,滕元旭,杨 涛,李 斌,万素梅,陈国栋,张 伟

(1.石河子大学农学院,新疆 石河子 832000;2.塔里木大学植物科技学院,新疆 阿拉尔 843300)

间作是我国传统精耕细作农业的重要组成部分。间作一方面利用科学的种植模式提高土地资源利用率,另一方面能够缓解不同作物间争地的矛盾。在不扩大土地面积的前提下,间作能显著提高粮食产量。与单作相比,间作小区易形成良好的农田小气候,不仅增加作物对光的吸收效益,还有利于作物的生长发育和提高抗旱能力,间作复合群体可增加对阳光的截取与吸收,减少光能浪费[1]。因此,探究间作种植模式具有重要意义。西北地区是我国粮食和经济作物的重要生产基地,如果能够将优良的能源作物与高附加值经济作物进行间作种植,将有可能在获得大量生物资源的同时获得经济作物及其深加工产品等高附加值产物[2-3]。棉花是我国的主要经济作物,在整个国民经济和社会发展中占有非常重要的地位[4]。棉花与粮食及其它作物争地的矛盾已成为制约棉花生产发展的重要因素之一,而棉田间套作是解决棉花与其它作物争地矛盾的最好办法[5]。此外,玉米是我国第二大粮食品种[6]。玉米‖棉花产量优势明显[7],在生产实践中发挥着重要作用。

为此,本研究以单、间作玉米、棉花为研究对象,测定不同种植模式下各种作物生理特性及根部形态的变化,分析不同种植模式下对作物产量的影响,从而选出合理的种植模式,为今后不同种植模式增产提供理论依据和指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于新疆石河子大学农学院试验站(44°18′50″N,86°03′33″E)进行,海拔437 m,年均日照2 680 h,无霜期160~170 d,≥10℃积温3 693℃,年平均气温为6.1℃,年降雨量180~270 mm,田间持水量24%,地下水位2 m以下,平均地面坡度6%,年辐射量为5 390 MJ·m-2,为典型的半干旱类型。土壤为砂壤土,土壤有机质11.21 g·cm-1,全氮0.74 g·kg-1、速效磷(P2O5)51.2 mg·kg-1、速效钾(K2O)193 mg·kg-1、碱解氮61 mg·kg-1。0~20、20~40 cm土壤容重分别为1.29、1.32 g·cm-3。

1.2 试验材料

供试作物:玉米:kws3654,生育期138~140 d,中熟型品种;棉花:新陆早72号,生育期123 d,早熟型品种,株型紧凑,适宜密植。

1.3 试验设计

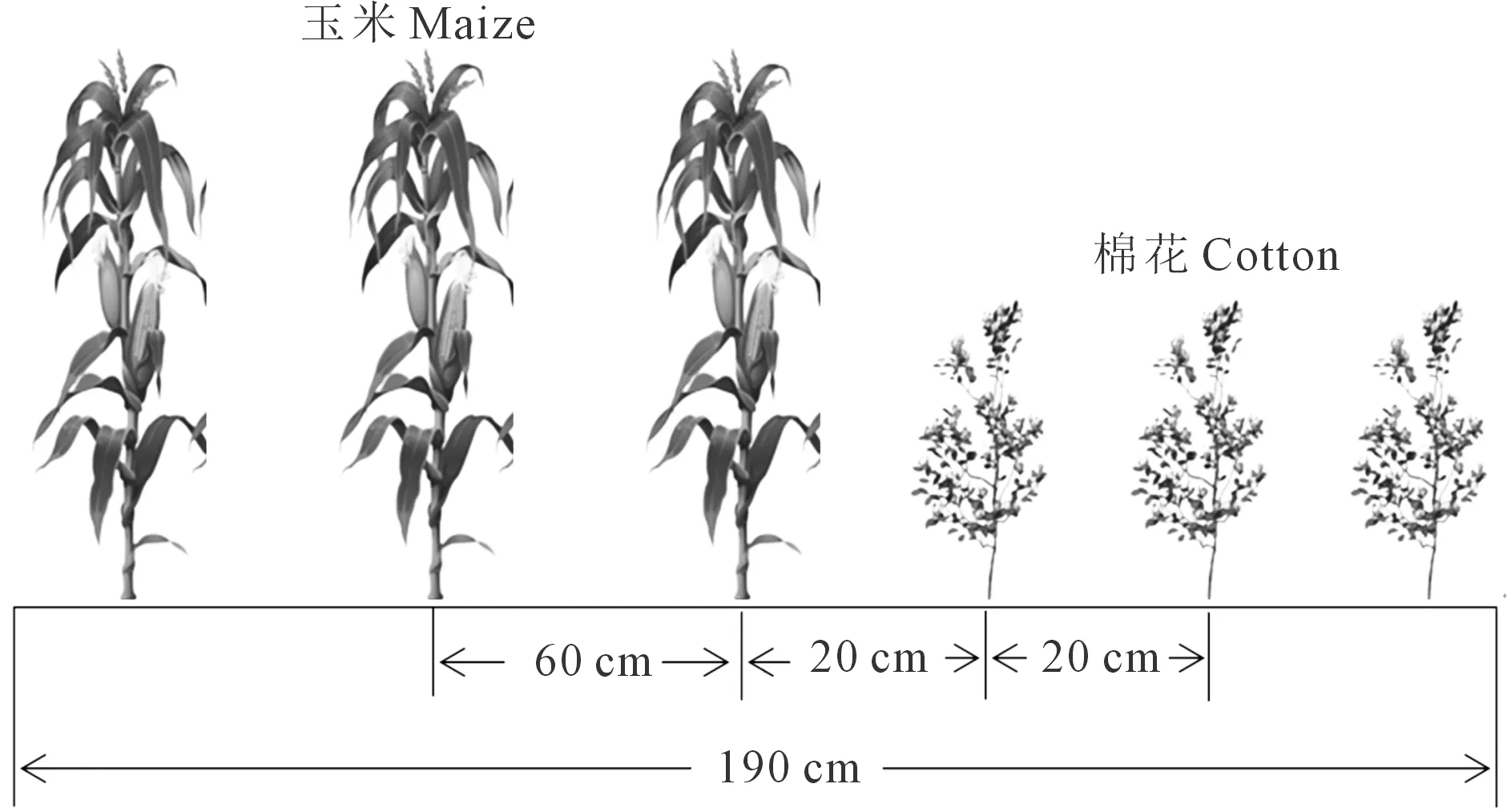

本试验于2018年4月23日播种。以种植模式为因变量的单因素试验,设置单、间作两种种植模式为对照。棉花‖玉米:宽膜2.05 m,膜面1.9 m,膜距50 cm,一膜6行(3行玉米,3行棉花),两边离膜边5 cm,株距20 cm,行距60+60+20+20+20 cm;玉米单作:宽膜2.05 m,膜面1.9 m,膜距50 cm,一膜4行,3管,等行距60 cm,两边离膜边5 cm,株距20 cm。棉花单作:窄膜1.40 m,膜面1.30 m,膜距30 cm,一膜4行,行距20+60+20 cm,两边离膜边15 cm,株距10 cm。基肥包括磷酸二铵20 kg·666.7m-2,尿素、钾肥各5 kg·666.7m-2;采用滴灌方式,水表记录,灌水频率为7 d·次-1,每次灌水量为45 m3·666.7m-2。棉花施肥量与玉米施肥量相同,试验地其他管理措施一致。试验地四周设置保护行。两种作物同期播种,各自成熟后收获。

根管设置:采用CI-600进行田间图像采集,透明观察管随播种时沿水平地面45°斜角埋置于作物行间,扫描器于土壤0~20 cm和20~40 cm处各采集一次。利用WINRHIZOTRON2015a(上海泽泉有限公司,The Unitedstates)对根系图像进行分析,得到根系根长参数。

图1 玉米‖棉花株行距配置示意图Fig.1 Line spacing of maize and cotton plants

1.4 测定内容与方法

1.4.1 作物株高测定 每个处理中随机选取5株具有代表性的植株,用标记卡标记待测植株。5月29日开始测量,从地面开始到玉米叶片自然伸展时的值为株高;玉米抽雄后用卷尺测量地面到雄穗顶端的值作为株高。计算平均值并记录,周期为15 d一次。

1.4.2 叶绿素相对含量测定 采用SPAD-502叶绿素仪测定叶绿素相对含量。在不同处理中分别选取长势良好的6株玉米、棉花,用SPAD-502叶绿素仪测定玉米棉花功能叶的SPAD值,每个叶片测定3次,计算平均值。

1.4.3 温、湿度测定 每个小区随机取5株植株,利用温、湿度计分别测量不同种植模式下玉米上、中、下部及棉花上、中部温、湿度。

1.4.4 根系测定 利用CI-600测定根系参数。透明塑料管呈45°斜角插入土中,埋置于作物行间,采集0~20 cm和20~40 cm处根系图像,每15天采集一次。通过WINRHIZOTRON2015a对根系图像进行分析,得到根系图像数据。

1.4.5 产量测定 调查各小区棉花实际密度,每个处理间分别收获记产。每小区取样10株考种,测定单铃重、铃数等产量性状,单株结铃数为以上样本的平均单株结铃数。

玉米产量测定:测定连续5株玉米的果穗,果穗经自然风干后,测千粒重及穗粒数。

1.4.6 土地当量比 应用土地当量比(LER)作为衡量间作产量优势的指标,计算公式为:

LER=Yia/Ysa+Yib/Ysb

式中,Yia表示作物a的间作产量,Ysa表示作物a的单作产量,Yib表示作物b的间作产量,Ysb表示作物b的单作产量;当LER>1时,表明间作有优势;当LER<1时,表明间作为劣势[8]。

种间相对竞争能力是表示一种作物相对于另一种作物的资源竞争能力大小。

Ams=Yim/(YmsFim)-Yis/(YmsFis)

式中,Ams为玉米相对棉花的资源竞争力,Fim、Fis分别为间作玉米、棉花所占面积比例。当Ams>0时,表明玉米竞争能力强于棉花,Ams<0 时反之。

1.5 数据统计及分析

采用Microsoft Excel 2010、Sigmaplot 12.5和SPSS软件分析处理试验数据并作图。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式下玉米棉花株高的动态变化

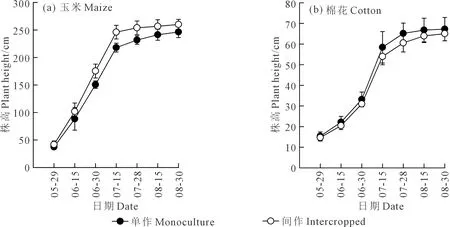

株高是影响棉花生长发育的重要指标,植株高矮对棉花的株型、倒伏、光能利用率以及棉花的产量都有一定影响[9]。由图2(a)可知,单、间作玉米株高变化中整体呈上升趋势,间作玉米株高均高于单作玉米。在5月29日至7月15日期间株高快速增长,且间作增长率为43.2%,单作增长率为41.4%,间作较高于单作模式株高增长率,表明了玉米间作模式更有利于株高的增长。7月25日之后玉米株高增长缓慢甚至停止增长;由图3(b)看出,单、间作棉花种植模式中均呈现“S”型曲线,在6月30日前单、间作棉花株高差异不显著,株高前期增长较为缓慢,中期株高快速增长,后期株高达到平稳,且单作棉花的株高较高于间作棉花。主要是由于间作环境下,玉米生长较快,对棉花有遮荫的影响,导致单作棉花更具有优势。

2.2 不同种植模式SPAD值的动态变化

叶绿素是植物进行光合作用的物质基础,叶绿素在植物体内负责光能的吸收、传递和转化,功能叶片中叶绿素含量的高低直接决定了植物光合作用的强弱,其含量变化与光合速率的衰减有密切关系[10]。由表1看出,单、间作玉米SPAD值呈上升趋势,但上升趋势并不显著,单作玉米峰值为59.28,间作玉米峰值为59.07。间作模式下玉米有更大的增长潜力。

单、间作棉花的SPAD值在7月15日差异显著,单作棉花的峰值为55.98,间作棉花的峰值为57.77,与单作模式相比,间作棉花的SPAD值较高于单作棉花。单作模式下棉花增长率最高为1.2%,而间作种植模式下棉花的增长率最高为3.2%。由此可看出,间作改变了作物群体光能利用率,间作相对于单作有利于增加作物功能叶叶绿素含量。

2.3 不同种植模式冠层温、湿度的变化

作物冠层温度的高低与外界环境、作物内部的代谢状况及外部形态密切相关。田间空气相对湿度是衡量土壤及植物水分亏缺的重要指标[11]。

图2 单、间作玉米(a)与单、间作棉花(b)株高的变化Fig.2 Change in height of intercropped and monoculture maize (a) and cotton (b)

由表2可知,间作玉米上、中、下部温度均高于单作玉米,且具显著差异;间作棉花中部温度高于单作棉花,但无显著差异;而间作棉花上部温度显著高于单作玉米。由此表明,间作棉花、玉米的通风状况比单作棉花、玉米表现更好。

间作玉米中、下部湿度低于单作玉米,中部湿度高于单作玉米,但均不具显著差异;间作棉花中、上部相对湿度均大于单作棉花,但差异不显著。由此表明,玉米‖棉花系统相对湿度与单作玉米或单作棉花并无明显差异。

2.3 不同种植模式玉米根系的动态变化

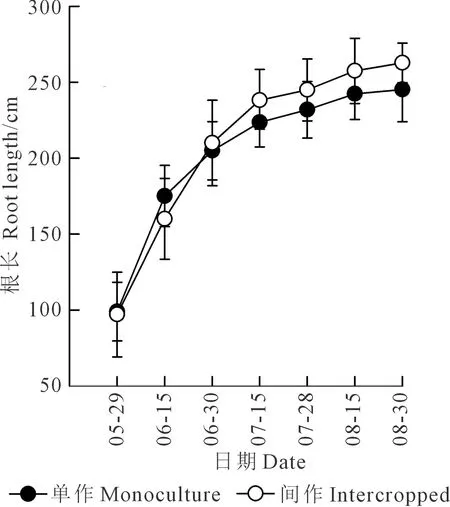

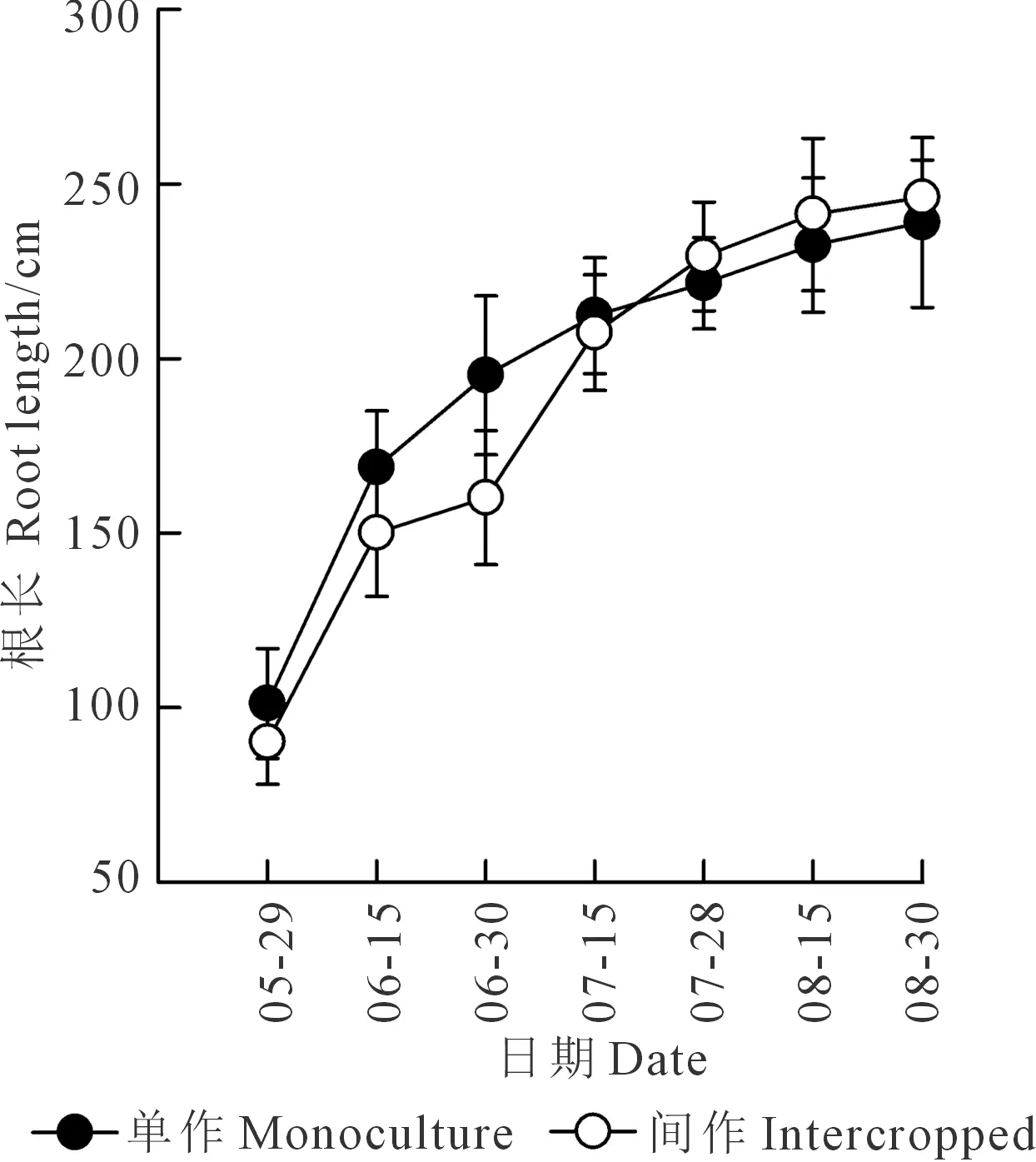

2.3.1 单、间作玉米0~20 cm土层厚度中根长的变化 根系是植物从土壤吸收水分、养分供给植物生长发育所需的重要途径。由图3可知,玉米根长随着时间推移呈上升趋势,在7月15日后,单、间作玉米的根长增长速率减慢。与间作相比,单作玉米在6月30日前增长速率大于间作速率,增长率分别为55.6%、55%。8月30日后,间作玉米与单作玉米根长分别为262.8、245.2 cm,呈显著性差异。

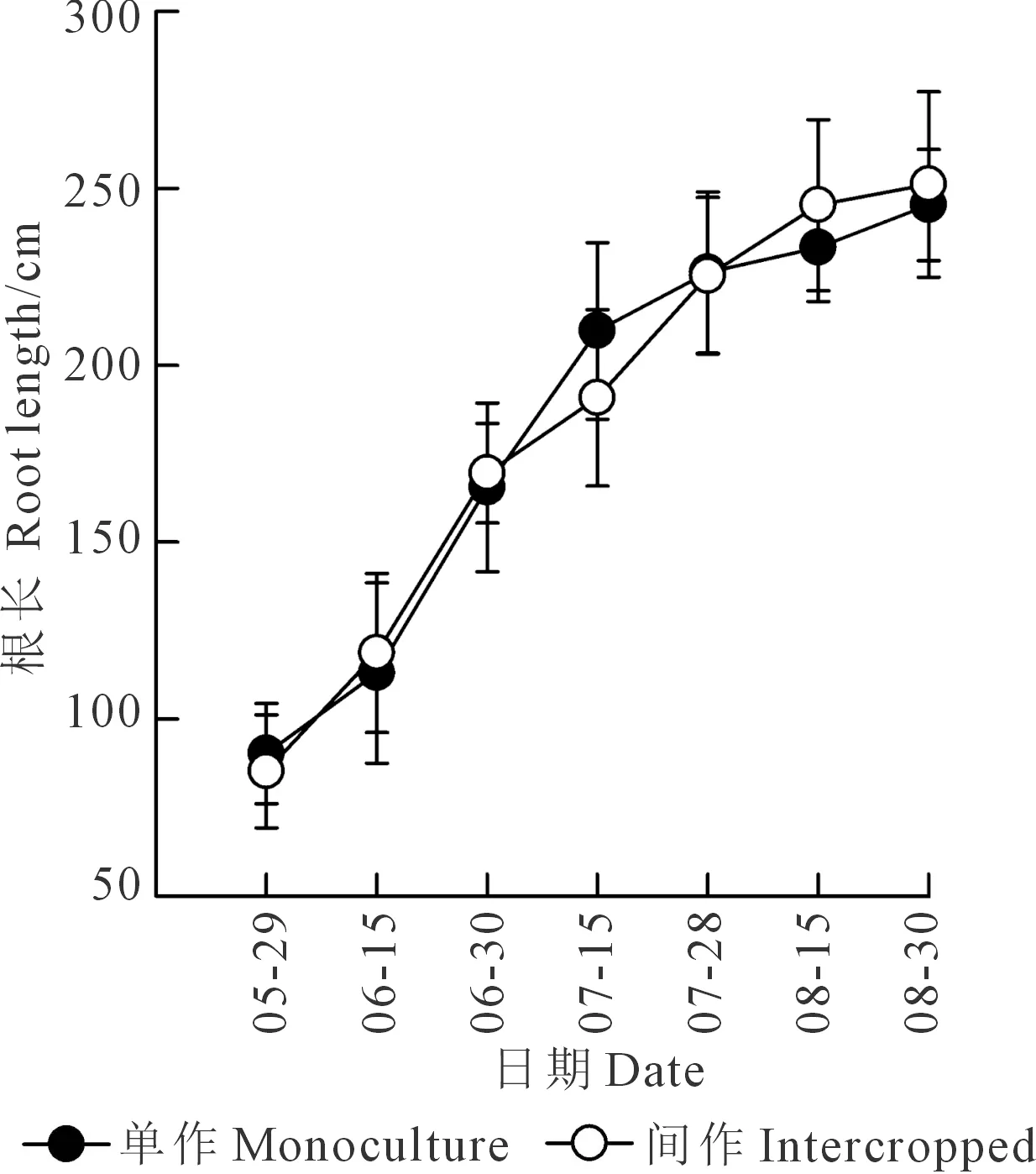

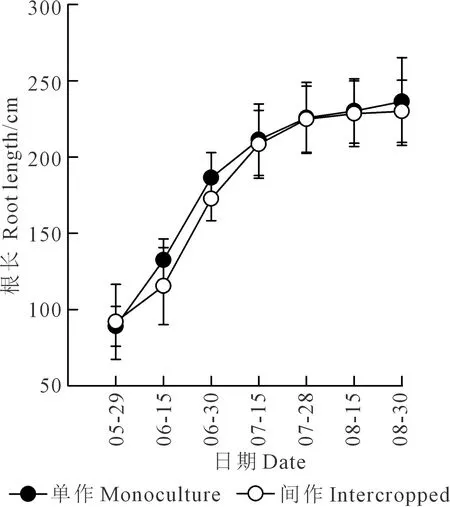

2.3.2 单、间作玉米20~40 cm土层厚度中根长的变化 由图4可知,在5月29日至8月30日期间,玉米根长不断增加,总体呈“S”型增长,根长增长速率在7月28日后逐渐减慢。5月29日至6月30根长无显著差异,间作玉米根长在生长后期大于单作玉米。

表1 单、间作玉米SPAD值的动态变化

表2 玉米‖棉花温湿度的变化

图3 单、间作玉米0~20 cm土层根长的变化Fig.3 Changes of maize root length in 0 to 20 cm soil layer under monoculture and intercropping mode

图4 单、间作玉米20~40 cm土层根长的变化Fig.4 Change of maize root length in 20 to 40 cm soil layer under monoculture and intercropping

2.4 单、间作棉花根系动态变化

2.4.1 单、间作棉花0~20 cm土层中根长变化 由图5可知,在0~20 cm土层中,单、间作棉花根长整体呈上升趋势,但是单作棉花根长在7月28日前增长速率较快,之后增长速率与间作棉花趋于一致。单作棉花的根长在7月15日之前大于间作棉花,而7月15日后间作棉花根长大于单作棉花。

2.4.2 单、间作棉花20~40 cm土层中根长变化 由图6可知,单、间作棉花的根长长度都呈现先快速增长,后缓慢增长的趋势。6月30日前,间作棉花根长的增长速率低于单作棉花。在7月15日至8月30日内,单、间作棉花根长增长缓慢,单作棉花根长大于间作棉花。单、间作棉花根长分别为238.9、246.3 cm。

2.5 单、间作产量变化

2.5.1 单、间作模式对棉花产量的影响 由表3可知,单作棉花单株平均结铃数6个,间作棉花5个。与间作相比,单作棉花单铃重比间作棉花高0.2 g。单作棉花产量比间作高17.2%。

图5 单、间作棉花在0~20 cm土层根长的变化Fig.5 Changes of root length in 0~20 cm soil under monoculture and intercropping cotton

图6 单、间作棉花在20~40 cm土层根长变化Fig.6 Changes of root length in 20~40 cm soil under monoculture and intercropping cotton

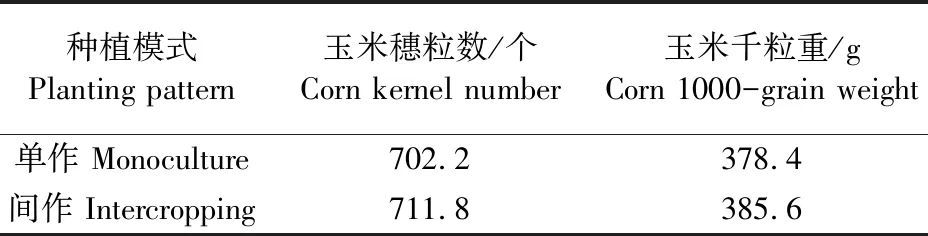

2.5.2 单、间作模式对玉米产量的影响 由表4看出,间作模式玉米平均粒数高于单作。间作玉米粒数峰值为745粒,单作玉米粒数峰值为748粒,但间作玉米平均粒重高于单作。单作玉米平均粒重为265.68 g。间作玉米平均粒重为274.1 g。

2.6 土地当量比与作物竞争优势

由表5看出,间作模式下LER为1.64,大于1,说明间作优势明显;间作模式下种间相对竞争力为6.01,表明玉米的竞争能力强于棉花。由此表明,间作可增加单位面积的作物产量。

3 讨 论

不同种植模式对作物的株高、SPAD值、产量及根系长度有显著影响。单作棉花能够充分利用光能,光合效率高从而产量较高;间作模式植株种植数量较多,能充分利用空间和发挥更大的群体优势,但间作棉花由于玉米的遮荫作用使生长发育延缓,导致产量降低。前人研究表明,玉米‖油菜产量高于相应单作,间作更具有产量优势[12]。本试验发现,间作玉米较单作玉米在株高、SPAD及产量方面都更具优势,间作更加合理地利用了光热土资源。

表3 不同种植模式棉花产量变化

表4 不同种植模式玉米粒重变化

表5 玉米‖棉花对土地当量比的影响

单作棉花总体表现优于间作棉花,是因为间作棉花受到玉米生长的影响,光合作用下降从而导致间作棉花株高、SPAD、产量都有不同程度的下降。玉米‖棉花对两种作物的根长都有不同程度的促进,说明间作系统能充分地利用地下部土壤空间;产量方面,单作棉花高于间作棉花,单、间作间差异显著;间作玉米高于单作玉米,但单、间作间差异不显著。LER=1.64,说明间作模式,具有更高的土地利用率。

4 结 论

在本研究中,不同种植模式下两种作物功能叶的叶绿素含量较单作显著升高,间作棉花的光照强度受到了明显抑制。间作系统温度低于单作,湿度高于单作,其原因可能是间作与单作时的群体结构不同,高位作物对矮位作物有一定的遮阴作用,导致农田小气候环境条件出现差异,从而影响了作物叶片的光合速率和生物量;同时也说明间作系统中玉米的竞争能力更强,种间的促进作用以牺牲矮位作物生长为代价。与单作相比,间作模式不同土层中根长明显增加,相对发达的群体根系组成是高产的有力保障[13],因此,可通过根系的互补作用,利用作物自身的潜力,提高间作模式的空间有效性。