慢性心力衰竭病人PLGF和sFlt-1水平变化及与短期预后的关系探讨

血管内皮生长因子(VEGF)家族成员中的胎盘样生长因子(PLGF)和可溶性类fms样酪氨酸激酶-1(sFlt-1)被认为是先兆子痫和心血管疾病的血管生物标志物[1-2]。PLGF通过其受体诱发炎症细胞,刺激内皮细胞的愈合,单核和巨噬细胞的趋化性聚集,从而起到刺激微血管生成的作用[3]。相反,sFlt-1通过隔离和阻断循环中的PLGF来发挥调节作用[4]。既往研究发现PLGF与心肌梗死和冠心病病人预后密切相关,尽管研究发现在心力衰竭中较高的sFlt-1与不良的预后有关[5-6],但关于血管标志物在慢性心力衰竭(CHF)的发病机制和疾病进展中的作用报道较少[7]。因此,本研究旨在评估PLGF及其受体sFlt-1在慢性心力衰竭病人的变化及临床意义,并观察其短期预后。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年5月—2016年1月我院收治的80例慢性心力衰竭病人以及60名同时期健康受试者。所有研究对象均签署知情同意书,本研究获得医院伦理委员会批准。慢性心力衰竭病人纳入标准:①结合临床表现及病史明确诊断为慢性心力衰竭;②年龄18~80岁;③签署知情同意书;④有完整的临床随访资料。健康受试者纳入标准:①心肌酶正常;②全身各器官均无重大疾病;③体质指数(BMI)18.5~25 kg/m2。排除标准:①临床诊断为先天性心脏病、心脏浸润性疾病(如淀粉样变性),或既往行心脏移植;②持续正性心肌药物维持的末期心力衰竭;③伴随其他急性或慢性感染性疾病(如肺炎、胆囊炎等);④3个月内发生不稳定型心绞痛或急性心肌梗死病人。

1.2 方法 收集病人入院时相关临床资料:如心电图、超声心动图、血生化、心肌酶谱检查。慢性心力衰竭病人入院后3 h内,健康受试者于体检时取肘静脉血5 mL,采用酶联免疫吸附法(enzyme-linked immuneosorbent assay,ELISA)检测sFlt-1和PLGF水平,同时检测B型利钠肽(BNP)、肌钙蛋白I(cTnI)水平。所有病人均按照指南给予改善心功能治疗2周后复查sFlt-1、PLGF、BNP和cTnI水平。其中冠状动脉疾病是指经影像学证实主要冠状动脉的管腔狭窄至少70%。CHF符合2007年我国心脏病学会修订的关于CHF的诊断标准,分为射血分数保留组(HF with preserved ejection fraction,PEF)和射血分数降低组(HF with reduced ejection fraction,REF)。60名同时期健康受试者为对照组。

随访方式:病人出院后每1个月电话或门诊随访1次,结合病人住院信息评估病人死亡或心脏移植的发生情况,共随访6个月,记录病人是否行心脏移植、心力衰竭加重再入院、恶性心律失常以及死亡原因。非心脏事件死亡是指无明显心血管原因导致的死亡;心脏事件死亡是指发生心肌梗死、心力衰竭进展死亡、心室破裂或主动脉夹层。

2 结 果

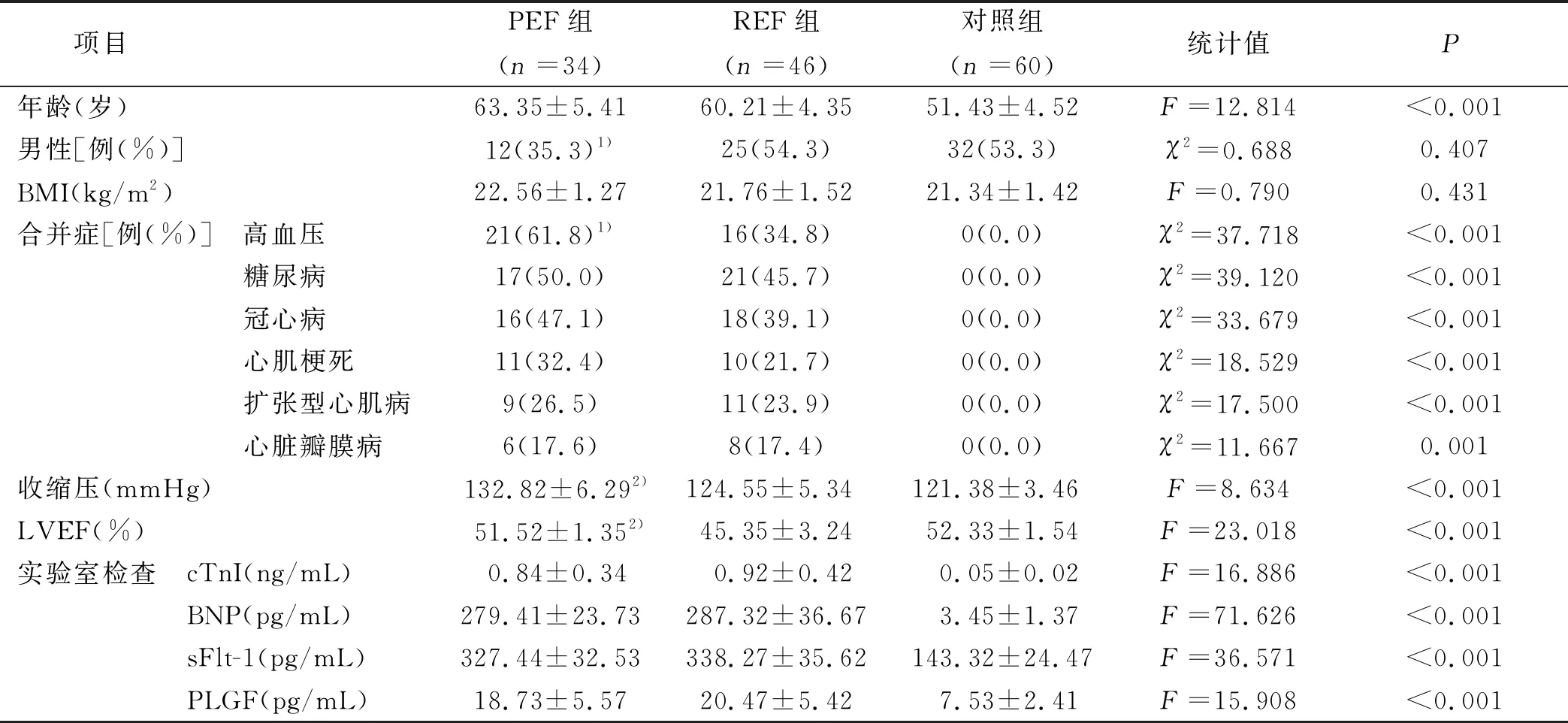

2.1 PEF组、REF组与对照组临床资料比较 PEF组和REF组年龄大于对照组(P<0.001),左室射血分数(LVEF)明显低于对照组(P<0.001),收缩压、cTnI、BNP、sFlt-1、PLGF高于对照组比较差异有统计学意义(P<0.001),性别、BMI比较差异无统计学意义(P>0.05)。PEF组和REF组在性别、BMI、合并症(除外高血压)等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),PEF组年龄(P=0.005)、高血压(P=0.017)、收缩压(P<0.001)、LVEF(P<0.001)均高于REF组,两组cTnI(P=0.365)、BNP(P=0.276)、sFlt-1(P=0.167)、PLGF(P=0.165)比较差异无统计学意义。详见表1。

表1 PEF组、REF组与对照组临床资料比较

注:1 mmHg=0.133 kPa。与REF组比较,1)P<0.05,2)P<0.001

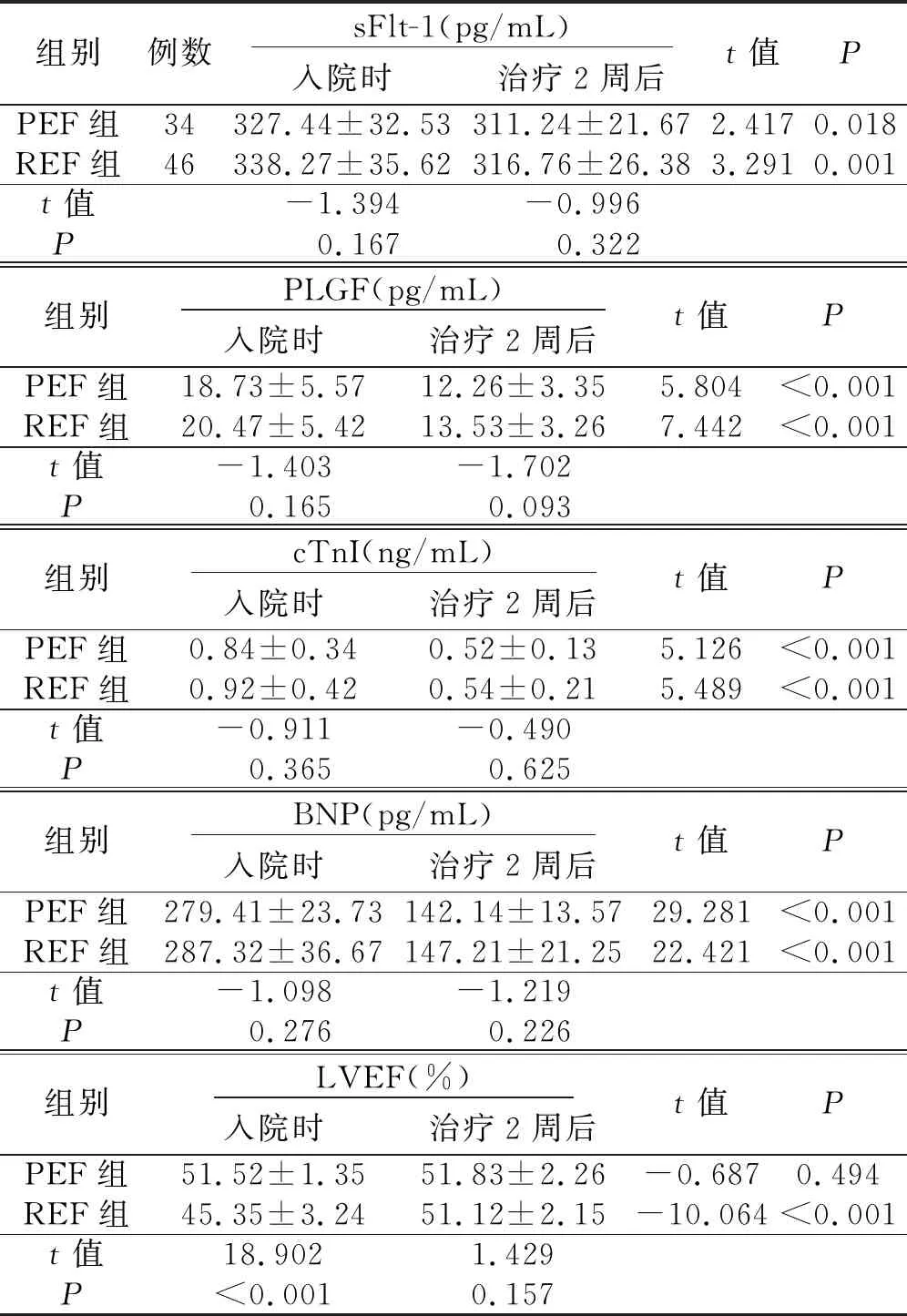

2.2 PEF组和REF组入院时及治疗2周后实验室指标比较 治疗2周后,PEF组和REF组cTnI、BNP、sFlt-1、PLGF水平均较入院时明显降低(P<0.05或P<0.001),但两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。REF组治疗2周后LVEF水平较入院时明显升高(P<0.001),而PEF组LVEF水平与入院时比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

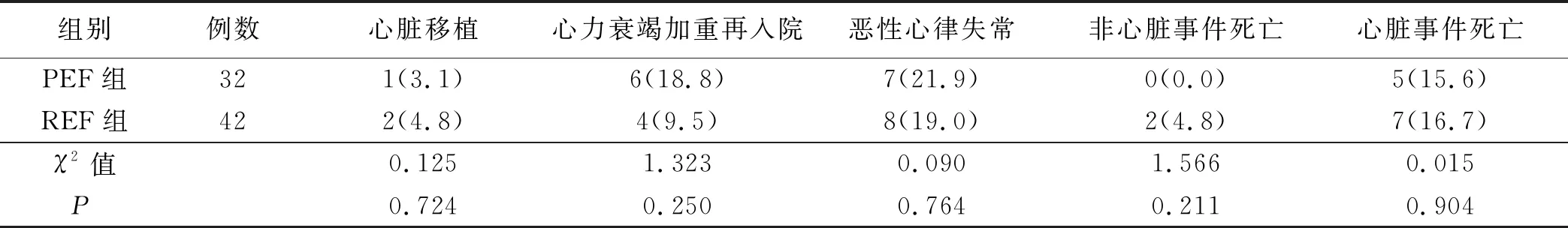

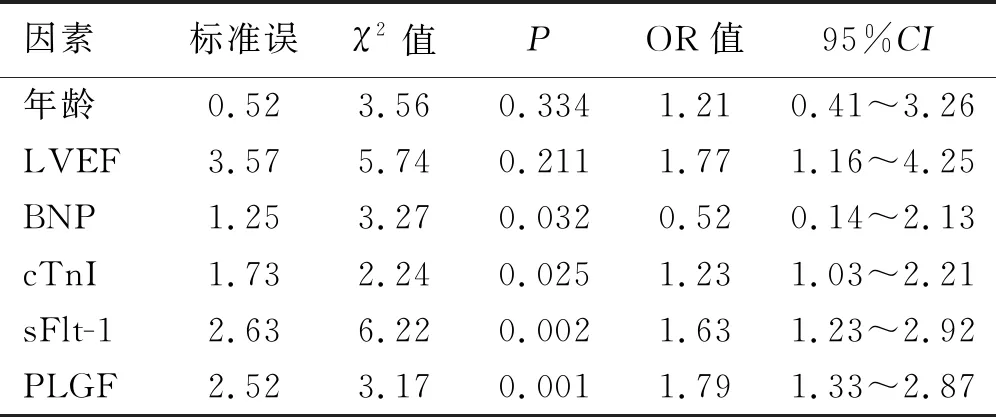

2.3 不良预后的多因素分析 随访6个月后,有6例未能完成随访,42例存在不良预后,3例行心脏移植,10例因心力衰竭加重再入院,15例恶性心律失常,2例非心脏事件死亡;12例发生心脏事件死亡(因心肌梗死、心力衰竭进展、心室破裂或主动脉夹层而死亡),两组不良预后发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。不良预后的多因素相关分析:BNP[OR=0.52,95%CI(0.14,2.13),P=0.032]、cTnI[OR=1.23,95%CI(1.03,2.21),P=0.025]、sFlt-1[OR=1.63,95%CI(1.23, 2.92),P=0.002]、PLGF[OR=1.79,95%CI(1.33,2.87),P<0.001]均为短期内不良预后的独立预测因素。详见表4。

组别 例数 sFlt-1(pg/mL) 入院时治疗2周后t值PPEF组34327.44±32.53311.24±21.672.4170.018REF组46338.27±35.62316.76±26.383.2910.001t值-1.394-0.996P 0.167 0.322组别 PLGF(pg/mL) 入院时治疗2周后t值PPEF组18.73±5.5712.26±3.355.804<0.001REF组20.47±5.4213.53±3.267.442<0.001t值-1.403-1.702P 0.165 0.093组别 cTnI(ng/mL) 入院时治疗2周后t值PPEF组0.84±0.340.52±0.135.126<0.001REF组0.92±0.420.54±0.215.489<0.001t值-0.911-0.490P 0.365 0.625组别 BNP(pg/mL) 入院时治疗2周后t值PPEF组279.41±23.73142.14±13.5729.281<0.001REF组287.32±36.67147.21±21.2522.421<0.001t值-1.098-1.219P 0.276 0.226组别 LVEF(%) 入院时治疗2周后t值PPEF组51.52±1.3551.83±2.26-0.6870.494REF组45.35±3.2451.12±2.15-10.064<0.001t值18.9021.429 P<0.0010.157

表3 PEF组和REF组不良预后情况 例(%)

表4 不良预后的相关多因素分析

3 讨 论

既往研究主要在先兆子痫人群中分析血管标记物,其中PLGF降低与弥散性内皮功能障碍有关,sFlt-1升高与微血管减少相关,进而引起病人血压升高和子痫发生[1-4],并且心肌梗死后PLGF和sFlt-1均有不同程度升高。高水平的PLGF更有利于心肌功能恢复,而高水平的sFlt-1水平与心肌功能障碍的风险增加有关[8-9]。然而,关于血管标志物在慢性心力衰竭发病机制和疾病进展中作用的报道较少。因此,本研究评估PLGF和sFlt-1在慢性心力衰竭病人的变化及临床意义并观察预后。本研究结果发现,与对照组相比,无论LVEF降低还是保留慢性心力衰竭病人循环sFlt-1和PLGF水平均明显升高。既往研究认为随着慢性心力衰竭的进展可能会产生更高的sFlt-1。这可能也反映心力衰竭病人心肌血管生成是心室和动脉关系失衡的关键原因[10]。高sFlt-1也被发现与围生期心肌病风险增加相关[11]。类似的,在血管内皮生长因子(VEGF)受体耗竭的动物中使用sFlt-1可导致严重的扩张型心肌病,毛细血管密度明显降低[12]。sFlt-1通常在内皮细胞上表达,但尚不清楚该受体的表达是由酶还是局部缺血或其他应激物引起。既往在心力衰竭的动物模型中发现,血管应激和心肌缺血甚至交感神经兴奋均可能是sFlt-1升高的诱发因素[13]。临床研究也证实心肌梗死后以及顽固性高血压病人sFlt-1水平均升高,并且与肾脏去神经支配的反应性相关联[14]。因此,认为任何血管内皮应激物都可能引起sFlt-1产生和释放增加。而PLGF是VEGF家族中的一员,最初发现于胎盘,可刺激血管平滑肌细胞生长,具有单核细胞趋化作用,通过巨噬细胞正调节肿瘤坏死因子和单核细胞趋化性蛋白-1,参与血管内皮生长的调节。在慢性心力衰竭病人中,由于长期缺氧缺血,导致PLGF纤维原细胞中表达,并且PLGF水平不受心肌坏死其他标记物干扰[15-16]。尽管本研究中慢性心力衰竭病人的sFlt-1和PLGF水平高于健康者,但血管标记物的浓度比既往研究中正常妊娠和先兆子痫病人的浓度要低很多。这可能是因为在妊娠病人中胎盘是血管标志物产生的主要因素[17],但是在慢性心力衰竭病人中,循环sFlt-1和PLGF产生的因素尚不清楚。

研究发现,缺血性心肌病引起的心力衰竭病人中血PLGF水平升高[18]。但是在心肌梗死病人中,PLGF升高的病人心功能恢复良好,这可能与PLGF可减少心力衰竭病人的心室重构,促进心肌侧支循环建立有关。但同时PLGF的这种保护作用可被高sFlt-1水平和引起新生血管反应减弱的其他疾病所阻断和减弱[19]。本研究中,高水平的PLGF与不良预后密切相关,这与既往研究相似。可能是因为微血管缺血引起的低氧导致心脏严重程度增加[20]。在心肌梗死后动物模型中外源性PLGF的保护作用常被sFlt-1中和[21]。尽管有研究认为这种关联主要由射血分数降低引起[22],但本研究中没有发现sFlt-1和射血分数之间存在相互作用。既往研究已经证实cTnI和BNP与慢性心力衰竭病人预后独立相关,预后相关多因素分析显示,与cTnI和BNP等预测指标相同,sFlt-1和PLGF可以作为慢性心力衰竭病人不良预后的独立预测因素。

本研究的局限性:首先,由于本研究为单中心研究,样本量较小,需进一步扩大样本量;其次,缺乏持续超声心动图指标的完整数据(如左心室肥厚或舒张指数);再次,本研究选择在一个时间点研究血管标志物,还需对治疗后的长期变化情况做进一步探讨。总之,PLGF和sFlt-1可能由于心肌损伤和随后的慢性心力衰竭发展而释放,高水平的sFlt-1和PLGF与稳定的慢性心力衰竭病人的不良预后相关。