肝素联合替罗非班、比伐卢定两种抗凝方案对STEMI病人PCI术后MACE、出血事件及P-选择素水平的影响

已有研究显示,ST段抬高型心肌梗死(STEMI)发病时血小板活性往往异常升高,导致心肌梗死范围扩大并出现多种并发症;而快速有效心肌血运重建和保证持续心肌再灌注治疗被认为是促进STEMI病人心肌梗死面积缩小,改善左心室功能及远期预后的关键[1]。经皮冠状动脉介入术(PCI)是目前STEMI临床治疗首选方案,而术中及术后抗血栓治疗有助于降低不良心血管事件(MACE)发生风险,其中以肝素联合血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂和单纯凝血酶抑制剂方案最为常见[2]。凝血酶抑制剂能够对凝血酶进行直接和特异性抑制,同时其与凝血酶结合不受血小板释放物质影响,相较于肝素无须检测凝血功能,并有助于降低严重出血事件发生风险[3]。国外学者报道证实,P-选择素与STEMI病情进展和出血风险间存在相关性;而不同抗凝方案是否会对STEMI病人围术期P-选择素水平产生影响尚无明确定论[4]。本研究探讨肝素联合替罗非班和比伐卢定方案对行PCI术STEMI病人MACE、出血事件及P-选择素水平的影响,为临床治疗方案选择提供更多循证依据。

1 资料与方法

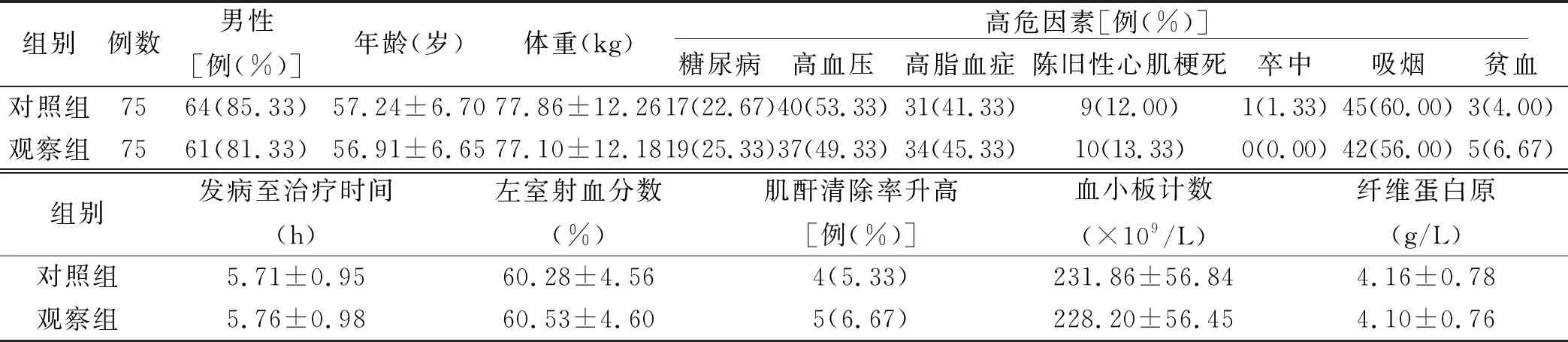

1.1 临床资料 选取我院2015年3月—2017年12月收治行PCI术的STEMI病人共150例,以随机数字表法分为对照组和观察组,每组75例。两组临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组临床资料比较

注:两组各项比较,P>0.05

1.1.1 纳入标准 ①符合《中国经皮冠状动脉介入治疗指南2012(简本)》PCI指征[5];②发病至行PCI时间<12 h;③年龄≤75岁;④本研究方案经医院伦理委员会批准,且病人及/或家属签署知情同意书。

1.1.2 排除标准 ①活动性感染或出血;②既往服用低分子肝素和血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 抑制剂;③既往有溶栓手术、PCI术及冠状动脉旁路移植术病史;④既往有大手术、严重外伤、血小板减少症及凝血功能障碍;⑤心源性休克;⑥肾功能不全;⑦左主干狭窄;⑧临床资料不全。

1.2 治疗方法 全部病人均行PCI术治疗。对照组采用肝素联合替罗非班方案抗凝治疗,即在行靶血管穿刺成功后注入肝素4 000 U,如需置入支架则应追加肝素100 U/kg;同时术中给予替罗非班10 μg/kg静脉推注,术后给予替罗非班0.15 μg/(kg·min)静脉输注,用药时间18~36 h。观察组采用比伐卢定方案抗凝治疗,首剂量为0.75 mg/kg,之后给予1.75 mg/(kg·h)静脉输注至术后3 h。两组术前均行氯吡格雷300 mg和阿司匹林300 mg口服,术后继续行氯吡格雷75 mg/d和阿司匹林100 mg/d口服。

1.3 观察指标 ①记录术后30 d MACE发生例数,包括血栓事件(支架内确定血栓、支架内可能血栓、亚急性血栓及急性血栓)、心绞痛及再发心肌梗死,计算百分比;其中支架内确定血栓为支架置入部位和边缘经冠脉造影确认血栓存在;支架内可能血栓为PCI术后30 d内出现难以解释的血栓;亚急性血栓为术后30 d内出现血栓;急性血栓为术后24 h内出现血栓[5];②记录术后美国出血学术研究会出血标准(BRAC)2~5型出血、BRAC3~5型出血及获得性血小板减少症发生例数,计算百分比;其中BRAC2~5型出血为需临床干预出血事件,BRAC3~5型出血为临床大出血;获得性血小板减少症指相较于基线水平血小板计数下降幅度>50%或血小板计数<150×109/L[5];③P-选择素检测采用ELISA法,试剂盒由北京中山金桥生物技术有限公司提供,分别于术前24 h、术中及术后24 h检测。

2 结 果

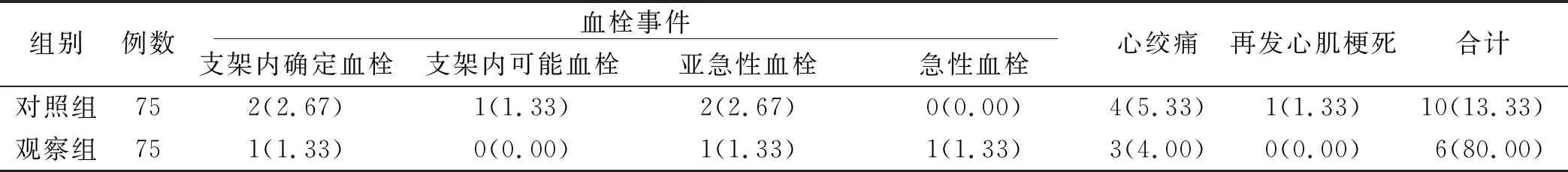

2.1 两组术后30 d MACE发生率比较 两组术后30 d MACE发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 两组术后30 d MACE发生率比较 例(%)

注:两组MACE发生率比较,P>0.05

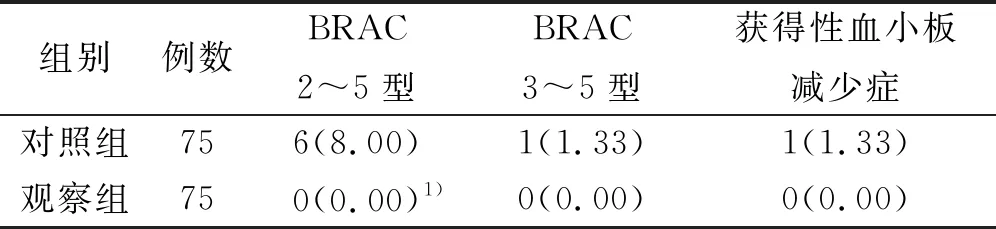

2.2 两组术后30 d 出血事件发生率比较 观察组术后BRAC2~5型出血事件发生率低于对照组(P<0.05);两组术后BRAC3~5型出血事件和获得性血小板减少症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 两组术后30 d 出血事件发生率比较 例(%)

与对照组比较,1)P<0.05

2.3 两组围术期P-选择素水平比较 观察组术中和术后P-选择素水平均低于对照组(P<0.05);对照组术中和术后P-选择素水平均高于术前(P<0.05)。详见表4。

表4 两组围术期P-选择素水平比较(±s) pg/mL

与本组术前比较,1)P<0.05;与对照组同期比较,2)

P<0.05

3 讨 论

STEMI是指因冠状动脉粥样硬化斑块急性破裂形成急性血栓而导致的一类心内科急重症,临床研究证实PCI在缓解急性心肌梗死病情进展方面最为有效,同时在PCI围术期给予肝素联合替罗非班方案抗凝可有效改善病人远期预后[6]。近年来相关实验及基础研究证实,凝血酶抑制剂比伐卢定相较于肝素联合替罗非班方案有助于降低PCI术后病人出血和支架内血栓形成风险,但这一结论尚缺乏相关随机对照研究加以证实[7]。

本研究中,观察组术后BRAC2-5型出血事件发生率低于对照组(P<0.05);两组术后BRAC3~5型出血事件和获得性血小板减少症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),证实比伐卢定单纯应用于行PCI术STEMI病人有助于降低BRAC2~5型出血事件发生风险,提高治疗安全性;但对于BRAC3~5型出血事件和获得性血小板减少症发生风险则未见明显影响。

P-选择素属于细胞表面糖蛋白,多存在于血浆中,其他仅在活化血小板和受损内皮细胞表面表达[8],已有研究显示,P-选择素参与白细胞、内皮细胞的血小板吸附环节,可介导早期炎症反应[9-10],同时其水平还能反映冠状动脉内血小板活化、凝血系统激活及心肌缺血程度的密切关系,且能间接反映抗凝药物对血小板活性的影响。本研究中观察组术中和术后P-选择素水平均低于对照组(P<0.05),对照组术中和术后P-选择素水平均高于术前(P<0.05),表明相较于肝素联合氯吡格雷方案,单纯比伐卢定应用有助于降低行PCI术STEMI病人P-选择素水平,但其术后水平较术中降低则进一步提示比伐卢定可在短期内对血小板活性进行抑制。比伐卢定主要通过对凝血酶活性进行抑制而达到抗血小板效应,其中凝血酶属于强力血小板诱导剂,无须与血浆蛋白结合和辅助因子,故抗凝效果预测性更强[11]。肝素已被证实无明确抗血小板聚集作用,且用药早期还可能激活血小板活性和诱导血小板聚集潜在风险[12];而对于行PCI术治疗STEMI病人有效避免出血事件发生可进一步降低死亡风险,尤其适用于存在出血高危因素病人;此外替罗非班尽管具有良好抗血小板聚集作用,但其并无血小板表面P-选择素表达抑制效应[13-14]。

本研究中两组术后30 d MACE发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),显示两种抗凝方案用于行PCI术STEMI病人治疗具有相近MACE发生风险;尽管观察组P-选择素水平明显下降,但并未对支架内血栓、心绞痛及再发心肌梗死发生产生积极降低作用。这可能与纳入样本量少、随访监测时间不足或短期内P-选择素水平改变影响效应不足有关,故仍需更深入研究确证。本研究中观察组急性支架内血栓发生率为1.33%,与以往研究结果[15]相一致,但因研究未对是否接受比伐卢定持续输注进行分组比较,故难以确定是否与术后持续输注3 h密切相关。已有学者研究证实,PCI术后立即停止滴注比伐卢定可能因药物半衰期过短导致血药浓度下降较为明显,易形成明显药物空窗期,而术后2~4 h为急性支架内血栓形成高危期[16]。观察组在术后给予比伐卢定1.75 mg/ (kg·h)持续静脉输注3 h,有效抗栓浓度抑制PCI后高危期急性支架内血栓形成,这对于改善病人远期预后具有重要意义,与Valenti等[17]研究结果相符。药理学和药代动力学研究显示,比伐卢定在药物活性成分、血小板聚集抑制效果、药物半衰期及肝素介导血小板减少症方面均较传统抗凝方案具有明显优势[18]。

综上所述,相较于肝素联合替罗非班方案,比伐卢定方案用于行PCI术STEMI病人抗凝可有效降低BRAC2-5型出血事件发生率,下调P-选择素水平,且未增加MACE风险。