中国的傩戏对日本能乐和朝鲜假面戏剧的影响

[日]诹访春雄

一、中国傩戏的历史及其传播

傩戏(也称假面戏剧)的表演在中国和朝鲜都十分兴盛,正是中国傩戏的影响推动了日本能乐的形成。能乐是一种成熟的假面戏剧。日本能乐中假面的由来也可以追溯到中国,如果我们在考察能乐中假面形式的来源时仅从中世之前的修正会和修二会上法咒师表演时所使用的假面的话,其结果绝不会衍生出能乐之后多种多样的假面样式。

傩戏的前身是傩的仪式。中国的傩的历史可以追溯到公元前14、15世纪的殷商时期。从考古遗迹和甲骨文的记录可以推断出,这一时期的傩被称为打鬼,由主持祭祀者戴上面貌凶恶的假面扮演神人,追逐驱赶由人戴着假面扮演的鬼怪。从公元前12世纪的周代开始,傩的仪式作为国家的祭祀活动逐渐定型,同时“傩”这个词也用来指这种驱鬼的仪式。傩的仪式中的主神是方相氏,他身穿熊皮,戴着黄金四目的假面,上身着黑,下身穿红裤,手持矛和盾,率领众多神仙附体的童男童女即侲子驱赶恶鬼。汉代时傩的仪式规模越来越大,全部朝廷官员都要参加,侲子也多达120名,同时驱逐恶鬼的阵营中还加入了将十二生肖神化后的十二月的守护神即十二神兽。汉代之后傩越发兴盛,北齐时期侲子多达240人,唐代达500人,所有人都佩戴假面,并且方相氏也增至四人。宋代没有了方相氏和十二神兽,而是由宫廷的乐师和演员戴上假面扮演各路神仙,并逐渐戏剧化。傩就从之前的宗教仪式不断向戏剧化的傩戏方向发展,从而成为假面戏剧。在这个过程中,傩不断戏剧化、娱乐化,表演的场所也从宫廷和百姓家中转向舞台,并且取材更加宽泛,如古代文学作品、民间神话、传说、百姓日常生活等。其后的文献资料等明确显示其影响波及朝鲜,日本也在其影响下产生了能和狂言。

二、中国当代假面戏剧的发展

上文简要介绍了中国傩的历史,接下来通过进一步详细阐述宋代以后成为傩戏的中国假面戏剧的成熟形态,以证明日本假面戏剧—能乐诞生的必然。

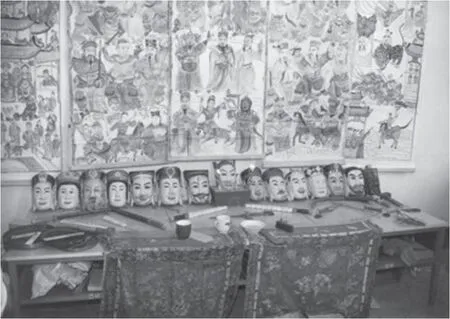

根据中国南宋著名诗人陆游的随笔《老学庵笔记》记载:政和年间(1111—1118),桂林曾向徽宗皇帝进献了八百多张假面用于宫廷傩的仪式使用(见 图1)。可见当时傩的仪式极为盛大、人数众多,因此被称作“大傩”。

图1 现在桂林地区仍在表演的假面戏剧师公戏的祭坛

另外,从南宋时期记录临安地理风俗的随笔集《梦粱录》中得知,宋代散乐所的演员和乐师扮成将军、符使(符咒之神)、判官、钟馗、六丁六甲(神的名字)、五方鬼使(东西南北中掌管五方的鬼使)、灶神、土地神、门神等,配合着吹奏乐,将作祟的鬼赶出东华门外,并绕着龙池将鬼祟埋进土地后结束整个仪式。

在“大傩”中被追赶驱逐出去的是疫神恶鬼,他们皆是人们忌讳厌恶的不祥之物。但是,去追赶驱逐的其实也属于恶鬼,为此需要十二神兽这样的凶兽加以辅助。因此可以说,以凶恶之物驱赶残暴之物正是大傩的目的。

1954年,山东省沂南汉墓出土了描绘大傩图像的石拓(见图2)。从该图可以看到当时人们想象的妖魔鬼怪的样子:有的神拿着斧子,有的神拿着短剑,驱赶张牙舞爪的恶鬼和妖怪。大傩常见的并保留至今的动作有拳打、脚踢、射杀等。

图2 山东省沂水县沂南汉墓墙壁上的追傩图

傩在戏剧化方面的主要表现有三点:一是表演傩的场所不是在百姓家中,而是舞台;二是演出时长延长到三天三夜;三是取材更加广泛,比如有取材于《三国演义》《西游记》等小说的作品,也有《开山》《射目》《孟姜女》《董永卖身》等取材于民间传说和神话故事的作品,也有《耕种郎》《纺织娘》等表现日常劳动生活的作品等。不只是剧目更加丰富、假面更加多彩,音乐和舞蹈也更加多变。经过长期发展,傩戏的歌、舞、台词、假面等各方面都有进步。

中华人民共和国成立前湖南省郊阳村的鬼头戏、新邵的傩堂戏、湘西的傩戏以及湖北省的傩戏等都是成熟的假面戏剧的代表。现在中国江西、浙江、安徽、湖南、湖北、山西、四川、广西、云南、贵州等地区都有被称为傩戏的假面戏剧。

笔者于1988年4月前往安徽省安庆区贵池县茅坦村进行调查,当地傩戏表演流程和内容如下。

仪式的开头是使用雨伞请神降临的傩舞,接下来是傩剧,最后是前两部分结合的仪式,一共三个部分。整场仪式的结尾是让三和尚、赵公元帅、关羽等传说中的人物登场表演驱逐恶鬼。茅坦村与相邻的村子一起,从新年的1月7日开始表演到15日,三年一次小祭,十年一次大祭。茅坦村可以表演傩戏的人全部都是成年男性,共有十几人。一个人可以表演男女老少各种角色,只有小鬼有时由儿童扮演。现在当地可以表演的长篇傩戏是《刘文龙赶考》《孟姜女》《陈州粜米》这三部作品,它们都是宋代到元明时期的戏剧、小说的代表题材。《刘文龙赶考》讲述的是主人公刘文龙去往都城参加科举考试的故事;《孟姜女》是讲述一位女性在新婚第三天时,丈夫被抓去修长城并死在长城下,她思念丈夫不断哭泣,哭毁了长城的故事;《陈州粜米》是名官判案的故事。这三部作品合计共有50场。

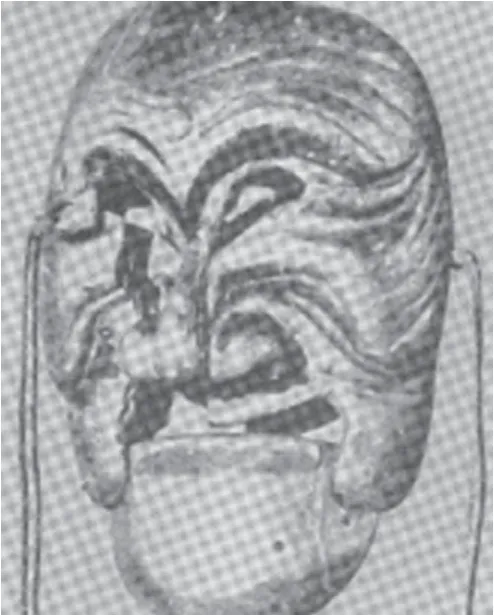

茅坦村保存的面具共28张,其中3张是从清代保存下来的,其余的是1980年左右制作的。面具是木质的(见图3、图4),如果褪色就重新涂色,收纳在箱中原样保存于神社。此种做法与中国民俗戏剧目连戏多用纸制面具,表演结束就烧毁形成了鲜明对比。

中国藏传佛教寺院中也有傩戏的表演。雍和宫(见图5、图6)是北京最大的藏传佛教(喇嘛教)的寺院群,面积66 400平方米,在建筑风格上融合了汉、满、蒙古、西藏各民族的样式,北京雍和宫在阴历一月十日会举行“跳鬼”或称“打鬼”的仪式。与之前介绍的汉族的傩相对比研究,可以确定中国假面戏剧传入日本的路径。罗信耀的《北京风俗大全》的记录如下:

图3、图4 安徽省安庆区贵池县茅坦村村民从箱中取出向我们展示的木制假面

图5 雍和宫

图6 雍和宫门前云集的舞者

跳鬼在北京被称为“打鬼”(驱鬼),在北京著名的雍和宫举行仪式。过去,在安定门外的黄寺(普净寺)和德胜门外的黑寺(慈度寺)也会进行驱鬼(以下省略)。打鬼当天,雍和宫到处都有热心的围观者,十分拥挤。同时趁此机会,只要有商机就会闻讯赶到的卖玩具食品的摊贩也会像往常一样,在这一天为了做生意而林立于此。其中也有一些店卖的是和跳打鬼的和尚们所戴的假面一模一样的可怕假面,这里还有一些正月氛围的余韵。

寺院的前庭从早上开始就挤满了来看热闹的人。寺里的几乎所有佛像和各种祭祀道具(其中有寺院珍宝和清朝皇室赐下的东西)都安置在里面的院内,不能让看热闹的人一拥而入,所以当天一整天都是禁止入内的。正午之前,舞者会来到前庭,在众多观众前跳神秘又滑稽的舞蹈。

因为大家在推推搡搡当中都想要看一眼舞蹈,所以占到一个能清楚地看到舞蹈的地方并不容易。但只要看到了一眼,所有辛苦就没有白费(最好的位置是孩子们像舞者一样爬上的墙头或树上等等)。在院内中央部分,武僧们在警察护卫下行走,挥舞长鞭,泼洒石灰,使挡路的人后退。节目就在这样设置而成的警戒线中上演。

武僧们都身着流传多年、虽略显陈旧但纹有刺绣的传统缎袍,戴着多种尺寸的假面。既有表现喇嘛教众神的假面,也有样貌丑恶的恶魔的假面。有一些挥着较短的宗教上的法器,还有一些戴着牛头和鹿面。

在中央涂红的桌子上恭敬地供着用面粉和黄油熬煮制成的恶魔之像。在震撼全场的僧侣们的假面表演的间歇,会有诵经的声音和太鼓、角笛的演奏。几分钟后,僧侣列队接近寺门,然后将制好的塑像切碎、点火燃烧。这样跳鬼就结束了。

图7 女护法神

关于这个神秘的祭祀仪式有诸多解释,哪种解释正确仍无定说。喇嘛僧自己也并非知道得清清楚楚,只是在遵循惯例。简而言之,这象征着去除一年的厄运。[1]424—425

喇嘛教是在西藏地区盛行的佛教流派,即藏传佛教。南至尼泊尔、印度、不丹,北至蒙古国、中国的东北和内蒙古,东至中国的甘肃、四川、云南,西至克什米尔地区,传播范围很广。这一派的基本教义是倡导皈依佛、法、僧、喇嘛四宝,因此俗称“喇嘛教”。

“喇嘛”是藏语中“喇”(上)和“嘛”(人)的复合词,意思是善知识的上人、导师。2000年8月笔者调查中国青海省藏传佛教的舞蹈(见图7—图13)也独具特色。

图8 伴奏乐器刚洞

图9 财神爷

图10 虎身

图11 骸骨

图12 蝴蝶

图13 鹿面

印南乔在《喇嘛跳鬼舞假面考》一文中指出,中国西藏地区和内蒙古地区在每年阴历六月中旬的三天内,在举办盛大法会时跳鬼祭上表演跳舞、跳鬼的假面戏剧,面具是用纸和漆制成的,为去除人们最为惧怕的死亡、水灾、火灾、饥饿、疾病等而跳舞、祈祷。同时也介绍了假面的名称和数量。印度人2、骸骨(dottogamu)2、骸骨(erubehi)4①、鹿面1、四子4、白色老人1、八男八女16、黑帽1、牛20、狮子1、海兽1、焰魔王1、焰魔王之妻1,合计55面。这些面具不只是所谓打鬼的面具,也会在跳其他种类舞蹈时使用,所以比北京雍和宫表演打鬼所用的面具在数量上和种类上都更加丰富,其中骸骨、鹿面、四子、黑帽、牛等通用的面具也很多。[2]29—34

雍和宫的打鬼是从西藏传来的,这一点毋庸置疑,但也可以认为根据仪式不同,具体内容与西藏也有很大不同。雍和宫的打鬼是利用奇形怪状的众神之力驱逐恶鬼,虽然基本精神一致,但在傩戏的形态上与日本寺院的追傩、方相氏活跃时的中国的“大傩”还是有很大区别。

追溯到中国古代,可以从下述资料断定中国中原地区的“大傩”与藏传佛教的打鬼并非毫无关系。上文提到山东省沂水县沂南汉墓出土的石拓上的大傩图描绘了当时大傩仪式中登场的各路神仙鬼怪。这些神仙中有和北京雍和宫打鬼相一致的神,比如头上戴着五个骷髅的兽神(雍和宫的蝴蝶舞)、口中叼龙的双角兽神(雍和宫的大鹏金刚)等。除此之外,雍和宫打鬼的蝴蝶舞面具、阿修罗面具、绿度母面具等又与贵州地区的傩戏面具类似。这些事实都说明藏传佛教的打鬼与中国汉族的傩戏有密切联系,但无法轻易断定其先后关系。然而,无论如何都可以否定西藏打鬼对日本寺院追傩仪式的直接影响。

三、朝鲜假面戏剧的发展

中国的大傩很早就传到了朝鲜。在15世纪的《世宗实录》卷133中的《李冬大傩仪》记载如下:

十二月三十日,官府中负责天文的书云观选出十二岁以上十六岁以下共四十八人的侲子,分为两队,各二十四人,六人一列,让他们戴上假面、穿上红衣、拿上鞭子。全身穿戴红巾红衣的工人共二十人。扮演方相氏的四人戴黄金四目假面,穿黑色上衣、红色裤子、披熊皮,右手持矛、左手拿盾。四位唱师持棒、戴假面、穿红衣。鼓、铎、笛各有四人负责,同样穿戴红巾红衣。书云观四名官员穿着官服在各自的岗位上负责监督。

负责祭祀的奉常寺需要准备雄鸡和酒,在光化门和四个城门上凿孔,将其埋进每个门的右侧。傩者各自身穿祭服,三十日的傍晚聚集到光化门中,铺上布待机。

一日的拂晓,书云观官员的指挥人员让傩者进到勤政门外。为驱除瘟疫,命书云观的官员边大声敲鼓边让傩者进入内庭,这时方相氏执矛举盾,吟唱如下内容,侲子随之唱和。

歌词是:“甲作食凶”(前者为吃鬼的神,后者为被吃的恶鬼。),“览诸食咎”,“伯奇食梦”(伯奇指貘),“强梁、祖明共食磔死奇生”,“季随食观”,“错断食巨”,“穷其腾根共食蛊”(蛊为害虫),“凡使十二神追恶凶”,“赫汝躯,拉汝干,节解汝肉,抽汝肺肠”,“汝不急去,后者为粮”等等。周围的人也一同叫喊,各队也大声敲鼓。

所有人在光化门集合,去门外,分为四队。一队为方相氏一人、侲子十二人、持鞭者五人,其他还有执棒(负责持棒)、执铎(负责持铜铎)、鼓、吹笛(负责吹笛)各一人。每个队都有十人持炬火(火把)走在队伍前面,书云观官员指挥各队,走到四个门的外面后止步。驱逐恶鬼,祝史(一种神官)分别负责各个门,将神席设置为朝南方向,斋郎(一种神官)献上祭品。[3]

以上是朝鲜宫廷举行的大傩仪式的详细记录。与中国相比,十二神兽只在诵念词中出现,不在现实中登场等有几处不同,但是朝鲜宫廷的大傩仪式由中国大傩仪式传承而来这点是毫无疑问的。从而推及日本的宫廷追傩也可以看作是直接由中国传来,或者经由朝鲜间接传入。因此,日本寺院的修正会和修二会的追傩也是继承日本宫廷仪式而形成,可以认为其与中国藏传佛教寺院的打鬼没有直接关联。

在朝鲜,傩戏作为一种信仰上的仪式也逐渐世俗化了。

根据14世纪的诗人牧隐李穑(1328—1396)的诗《驱傩行》,在高丽王朝末期,追傩仪式之后会表演歌舞百戏。根据该诗,第一部分为十二生肖神与侲子驱鬼、吟咏的追傩仪式。追傩时十二生肖神、侲子和唱师各自佩戴假面登场。第二部分,追傩仪式结束后,乐师出场表演歌舞百戏。在这部分的表演中有五方鬼舞、喷火吞刀、西域胡人的假面戏剧、华侨的高跷、处容舞(驱鬼的歌舞)、百兽舞等。

推行拜佛崇儒政策的朝鲜王朝(1392—1910)虽未将高丽王朝的佛教仪式作为一种官方仪式继承,但继承了包含追傩仪式的山台杂戏,并一直兴盛到16世纪中叶。傩礼都监或山台都监掌管的山台戏也被称为傩礼、傩仪、山台傩礼、山台傩戏等。

山台指首尔西大门外举行的山台剧(一名山台都监剧)。山台是有各式装饰的大型道具,因为像山一样高所以被称为山台。朝鲜王朝时期的山台戏在冬末举行傩礼仪式时、各种王驾临时、举办宫廷宴会及欢迎中国使臣和地方长官时进行表演,范围广泛,表演种类越发丰富,但基本结构与高丽王朝的山台杂戏没有太大差别。

就像这样,傩戏(山台戏)在朝鲜王朝前期随国家一同兴盛,但经过壬辰之乱(1592)与丙子之役(1636—1637)两次战乱后,朝鲜王朝开始衰落,傩戏在仁祖朝(1623—1649)之后不再作为宫廷仪式举行。之后从山台都监处收取俸禄的演员们解散,主要依靠民间支持作为大众娱乐表演山台戏。

今天,在韩国的杨州别山台戏(见图14、图15)、凤山假面剧等假面戏剧的专业艺人正是这种民间流传的假面戏剧演员的后代。杨州别山台戏大致由以下四个部分组成。

图14 杨州别山台戏表演现场

图15 现在的杨州别山台戏所使用的假面

图16 韩国庆尚北道安东市河回别神假面剧所用假面的制作者

第一场:所有人穿戴好假面和整套服装,排成队列伴着音乐打着拍子从堂(神社)行进至剧场,但是这个场景经常被省略。接下来是向神祈祷和驱邪。在剧场里,摆好贡品的祭床前会以白发翁媪为中心,摆放老女、莲叶(年轻的现代女人)等假面进行礼拜,举行祭神仪式。这一部分是祈祷戏剧顺利进行。

第二场:表演净化Tarpan的祭神舞蹈—上佐(尼姑)舞。头戴白色僧帽、身着白色僧衣、佩戴红色绶带的上佐庄重登场巡回四方并舞蹈。

第三场:是全场的表演核心。包括七场关于破戒僧尼、黑心官吏和贵族、乱伦平民的辛辣讽刺剧。

第四场:表演顺利结束后,所有人的假面全部焚烧,得到永生、回归上天。

由以上可知,祭神舞蹈与世俗剧组合而成的朝鲜假面剧的整体结构与日本能乐,尤其是与狂言之间的相似性令人惊叹。

四、日本能面的来源与中韩假面样式比较

接下来进一步讨论假面的问题。糸井神社(见图17)以南,穿过架在寺川上的宫前桥,沿河向上游走百米左右,可以看到“观世发祥之地”和“面塚”两座石碑(见图18)。

关于面塚有如下传说:

在室町时代的某日,天空突然阴云密布,空中传来异样的奇怪声响,同时有东西掉落在寺川岸边。掉在岸边的是一个老翁的能面和一捆葱,村民心怀诚意地将能面埋在原处,将葱种下后长势很好,直到战前,“结崎葱”都是当地有名的特产。

图17 式内社 糸井神社

图18 观世发祥之地与面塚纪念碑

这个传说还有其他说法。据说上京表演能乐的结崎座观阿弥苦于筹备面具,向糸井神社许愿后,天上便降下了面具。

无论哪种说法,传说都是上天赐予了结崎座新的面具。观阿弥在创立新的能乐时,需要除以前使用的假面之外的新的假面,故事中说面具是从日本以外的地方,比如从中国得来的。向供奉中国舶来群体的糸井神社进行祈祷正说明了这一点。

另外,在田原本町西竹田也有面具从天而降的传说之地—十六面和金春宅邸旧址,在这里也有猿乐师金春得到天上降下的面具的传说。不只是结崎座,从传说中也可以推测出大和猿乐为表演新的假面戏剧从外国获得了假面。

至今为止,认为能面原型来自更为早期的伎乐面的这一说法十分有力。日本7世纪初出现的伎乐和舞乐使用假面。无疑这两种都是从中国传来的戏剧。

高野辰之《日本歌谣集成》、野上丰一郎《能的幽玄与花》等文献有相似的观点:能乐和狂言的面具来自伎乐面(见图19—图21)。如果只在日本国内戏剧历史中研究能乐出现的原因,必然会得到这个结论。但是,如果断定伎乐面变化发展成为能面和狂言面,疑问实在太多。

此处必须考虑中国的民俗假面、傩戏的影响。

虽然因为存在语言障碍,有时很难直接使用中国祭祀仪式的剧本和戏剧的脚本,与之相反,模仿、利用假面却是相对容易的,这就揭示了为何日本中世假面与中国假面极为相似的原因。

根据后藤淑的说法,日本中世假面共有九类:民俗面(土俗面)、伎乐面、舞乐面、行道面、追傩面、猿乐面(田乐面)、能面、狂言面、神乐面。其中,伎乐面、舞乐面、行道面、追傩面这四种或者是从中国传来的假面,或者是明确沿袭其样式的假面。另外,关于能面与狂言面两种面具,其诞生过程尚未揭晓。那么民俗面(土俗面)、猿乐面(田乐面)和神乐面是否受到中国假面的影响?为解答这一问题,笔者所用方法并非直接比较中国假面与能面,而采用以下这种比较方法:中国假面→中世古式民俗假面(包含所有上述民俗面、猿乐面、田乐面、神乐面)→能面。

图19—图21 伎乐面:治道与昆仑与吴女

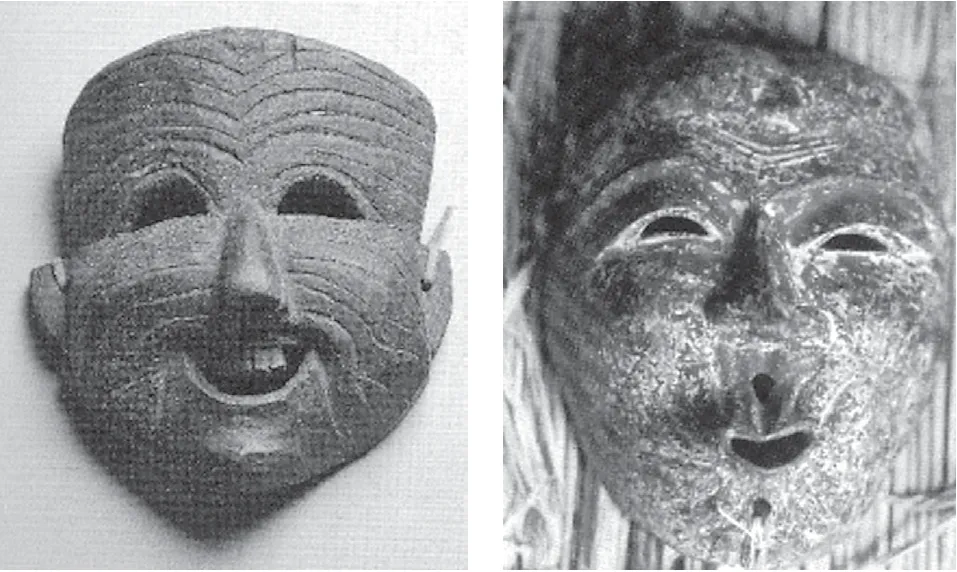

之所以不直接进行比较,而是在中间加入日本古式民俗假面,有两个理由:其一是可以推测出能面在日本单独发展至成熟。其二,相比起能面直接模仿中国假面,通过已受中国假面影响的日本古式民俗假面可以知道能面间接地受到中国假面影响的情况更普遍。关于假面的研究资料主要有后藤淑上述著作中记载的大量日本中世假面的照片资料、《森田拾史郎写真集· 韩国的假面》和《中国民间美术全集· 面具脸谱卷》三种,分别从五个方面展开研究:整体形态和均衡感、头部与耳朵的形状、眼睛与眉毛的形状、口鼻的形状与均衡感、下颌的形状。其实这一过程与结果的具体内容曾经已有相关著作问世。料治熊太在《日本的土俗面》中提出了朝鲜半岛假面对日本产生影响这一设想,列举了相似的假面的例子,如高丽时期的别神祭假面(见图22)、日本怀山田乐的钿女命面具(见图23)、高丽时期的别神祭假面(见图24)、日本浮岛神社的空吹面具(见图25)。

图22 高丽时期的别神祭假面

图23 钿女命面具

图24 高丽时期的别神祭假面

图25 日本浮岛神社的空吹面具

图26 中国假面(左)与日本土俗面(右)

图27 中国假面(左)与日本土俗面(右)

图28 中国假面(左)与日本土俗面(右)

如图26—图28 所示,左边为中国桂林的假面,右边为与之相似的日本的土俗面。中国假面出自上述《中国民间美术全集 · 面具谱卷》,日本假面出自《民俗与假面的深层 · 乾武俊选集》。与中国假面样式类似的假面广泛分布在日本九州到东北地区,而且种类繁多。其对日本中世民俗假面的影响远远大于、广于朝鲜假面,对能面也产生了影响。通过这项调查,可以看出成熟于中世的能乐以及狂言中使用的假面直接、间接地利用、吸收了中国和朝鲜的假面。

【注释】

① 骸骨(ドットガム)二 骸骨(エルベヒ)四