日本雅乐发生变化的可能性

[日]三田德明

前 言

有一种说法称,日本雅乐是世界上最古老的音乐与舞蹈相结合的形式,其内容涉及许多方面,大致可分为以下几类:一是从日本自古以来的本地信仰“神道”礼仪孕育出的一些音乐和舞蹈,被称作国风歌舞。宫中举行秘密仪式时歌唱的神乐歌、与神武天皇东征传说有关的久米舞、基于当地风俗歌舞改编成雅乐风格的东游和大和舞、在大尝祭上表演的大歌、五节之舞等都隶属于此类。二是5世纪以后从亚洲各国传来的外来乐舞。其中经中国传入的南方系乐舞被称为“唐乐”,而经由朝鲜半岛传入的北方系乐舞称为“高丽乐”。需要引起注意的是,虽然这些乐舞被称为“唐乐”“高丽乐”,但其包括的乐舞形态是多种多样的。也就是说,唐乐不仅包括中国唐朝的乐舞,还包括林邑乐、天竺乐、波斯乐。而“高丽乐”这一名词则指代的是高句丽乐、百济乐、新罗乐和渤海乐。三是平安时代(8世纪—12世纪末)新创作的歌谣群。其中,给汉诗加上旋律,以雅乐器伴奏演唱的被称为“朗咏”。除此之外,给日文加上旋律,以雅乐器伴奏演唱的被称为“催马乐”。

这些被统称为“日本雅乐”,一般认为在公元1000年左右演变成现在的形态。许多人提出,表1A中的“唐乐”并不是中国的雅乐被日本引进后形成的,而是在中国被称为“俗乐”“宴飨乐”“燕乐”的乐舞传到日本后形成的。这种说法确实是可信的。但与此同时,还存在一些其他可能性。也就是说,在中国每个朝代、每个时期“雅乐”的内容都是有差别的。换言之,有时会发生这种情况。在某个朝代被认为是“雅乐”的东西到了另一个时代就会被从雅乐的框架中剔除,并采纳别的曲子纳入雅乐范畴之中。因此本文讨论的雅乐是一种广泛继承了亚洲地区确实存在着的音乐和舞蹈血脉的表演艺术,笔者不会着重讨论日本雅乐的乐曲究竟是诞生自中国雅乐还是燕乐①。而且研究日本雅乐,对于已经失去了自古以来的传统乐舞的中国来说也是极其有意义的。笔者对此深信不疑。

上述为日本雅乐的分类,而本文研究的对象为伴以舞蹈的“舞乐”。日本雅乐根据演奏形态大致分为两类:一是只进行器乐演奏的“管弦乐”,一是伴以舞蹈的“舞乐”。虽然至今鲜有人提及过这个问题,但笔者认为此时应该注意到的是,这两个类别并不是从其设立之初就被固定地分类为“只有曲子”和“伴有舞蹈”。详细情况如表2所示。

表2 日本雅乐的演奏形态

现在由宫内厅乐部传承至今,可以进行演出的日本雅乐的“舞乐”中,属于“唐乐”的为以下的32个剧目。

唐乐(左舞)

兰陵王(ranryo-oh)、胡饮酒(konju)、苏莫者 (somakusha)、散手(sanju)、还城乐(genjouraku,有左右两种舞蹈)、拨头(batou,有左右两种舞蹈)、春莺啭(shun’nouden)、苏合香(sokou)、甘州 (kanshuu)、万秋乐(manjuuraku)、贺殿(katen)、承和乐(shouwaraku)、北庭乐(hokuteiraku)、安摩(ama)、二之舞(ninomai)、万岁乐(manzairaku)、五常乐(goshouraku)、里头乐(katouraku)、春庭乐 [shundeiraku,春庭花(shundeika)]、喜春乐 (kishunraku)、桃李花(tourika)、央宫乐(youguuraku)、河南甫(kananfu)、轮台(rindai)、青海波(seigaiha)、採桑老(saishourou)、打球乐(tagyuuraku)、一曲(ikkyoku)、壹鼓(ikko)、太平乐(taiheiraku)、迦陵频(karyoubin)、陪胪[破阵乐(bairo,hajinraku)]=虽然是唐乐,但例外地属于右舞。

虽然其中存在一些由于京都之战,也就是所谓的“应仁之乱”(1467—1477)而消失后又被复原的舞乐,但大部分唐乐还保留着当时的样子。其中舞蹈的保留度比音乐更高,这一点以前已经论述过。[1]但是近年来有许多论文站在各种各样的立场指出,现代的日本雅乐与过去相比可能已经发生了巨大变化。大家都知道日本雅乐经过一千多年传承至今,是不可能“完全没有改变”其初始形态的,这是不言自明的。特别是音乐方面,包括部分的乐器编组在内,一直在发生变化。②雅乐在漫长的岁月中产生变化甚至变得和过去完全不一样了,对于这种说法笔者是持怀疑态度的。因此本文在概观近年来特别强调雅乐变化的研究的同时,也会对各个言论进行整合性探讨。

一、有关音乐方面可能发生变化的相关意见

英国剑桥大学唐乐研究小组的劳伦斯· 毕铿(Laurence Picken,1909—2007)认为,中国唐代的唐乐与现在日本雅乐的唐乐相比,唐代是以现在的4—8倍速的节奏进行演奏。史蒂文· G.纳尔逊(Steven.G.Nelson)(法政大学)对毕铿的研究总结如下:

20世纪五六十年代毕铿对中国唐、宋代音乐与当时日本雅乐中唐乐所用乐谱的关联性进行了研究。他推断,就龙笛和筚篥而言,当时唐乐的旋律与中国宋代资料中出现的旋律没有任何共通之处。他开始把当时的雅乐乐谱,尤其是笙的乐谱当作中国的古谱进行解读。那时他有意地忽视了例如笙的演奏习惯或是音乐规则,只按照乐谱字面上的意思进行解读。结果,只有以当时雅乐的4—8倍速的节奏演奏时,才会出现连续的单音,即此时才能发挥笙作为单声旋律乐器的作用。[2]

在研究的第二阶段,毕铿和他的研究小组对雅乐古谱进行了个别研究。研究的古谱有《伏见宫本琵琶谱》《五弦谱》《博雅笛谱》《三五要录》和《仁智要录》。这些个别研究的大前提是“唐乐的乐谱保有唐朝音乐的本质”,并且唐朝当时的旋律速度与现在相比较,是使用笙和琵琶降低了4—8倍速的拍子演奏的,由此形成了现在唐乐的构造框架。进一步思考后,我们可以发现,唐乐刚刚从大陆传到日本时演奏节奏应该比现在更快。除此之外,现代的雅乐旋律(也就是筚篥和龙笛演奏的音乐)并不是音乐本来的旋律,而是在日本漫长的传承过程中产生的。

在这里,笔者想指出应该注意的两点:一是毕铿领队的剑桥大学唐乐研究小组认为,当时唐乐中负责旋律的筚篥和龙笛弹奏的旋律是中国所没有的“日本后来出现的音乐元素”;二是“有意识地无视笙的演奏习惯或音乐规则”,将仅从笙这种乐器中人为提取的旋律以4—8倍速演奏出的东西称为“唐朝的音乐”。关于这两点的看法,笔者将在介绍完受到毕铿影响的纳尔逊的论点之后再进行叙述。

二、史蒂文·G.纳尔逊的论点

纳尔逊受前文所述的毕铿的论点影响,就古谱的解读方法提出如下看法:

虽然现在的唐乐合奏中负责“旋律”的是筚篥和横笛(“龙笛”),但乐谱主要以使用片假名的歌曲为主书写。但是在中世纪以前的古谱中并没有歌曲,而主要以表示弹奏不同乐器所使用的手指动作的符号,即“谱字”书写。例如,源博雅在康保三年撰写的《博雅笛谱》中写的谱字乐谱与现在的乐谱相比要简单得多。现在乐谱中的1小节拍(1小节)只有1谱字,最多也只有2谱字。不同的解释方法会带来两种不同的看法。一个解释是《博雅笛谱》中记述的是当时笛子的旋律本身,谱字的密度比现在的低,所以旋律比较简单。也就是按照“字面意思”进行解读。如果以现在的唐乐的速度进行演奏的话,会非常缓慢,所以可以认为当时唐乐的速度也比现在的速度要快很多。毕铿等剑桥大学唐乐研究小组的成员采纳的就是这种解释。另一种想法是,《博雅笛谱》中所记述的只不过是旋律的框架,当时的演奏者可以在演奏时比较随意地自由发挥。拍子本身是没有太多改变的。林谦三关于《博雅笛谱》的记谱法,曾经有过如下言论。“本乐谱所记述的音群只表示乐曲的基本旋律……”“古代的音乐人可以在了解了基本旋律的基础上自由地使用技巧进行演奏,并逐渐开始将这些自由使用的技巧记录下来,没过多久就开始将其记录进乐谱中”。[3]

笔者并不能坦然地接受林谦三的这种想法,因为如果多个笛演奏者各自自由地进行演奏的话,合奏会变成什么样呢?还能成为舞乐的伴奏吗?独奏暂且不论,如果是合奏的话,难道不应该“按照乐谱”来演奏并互相配合吗?也就是说,毕铿认为过去的雅乐是以现在的4—8倍速度演奏的,与此同时,林谦三则认为中世纪以前雅乐的速度与现在相比没有太大变化。这两个说法可以说是完全相反的。实际上,纳尔逊对林谦三的说法持怀疑态度。他接受了毕铿的说法,主要把焦点放在弦乐器上,把速度提高了数倍,“再现”了平安时代的雅乐。但是,在笔者看来,纳尔逊解读古谱的态度是其对古典雅乐传承的实际情况的理解的局限性所导致的必然结果。笔者的筚篥是在安倍家学习的。笔者的老师安倍季昌拜师于东仪博门下,同门有东仪兼彦等。东仪博是安倍季昌的父亲,安倍季严的弟子,安倍家和东仪博家会相互让继承人拜对方家为师。我们安倍流的筚篥的演奏方法,与从东仪和太郎到大洼永夫那一派系的吹法完全不一样,甚至会让人怀疑:“这都是筚篥演奏的音乐吗?”从对筚篥这种乐器特点的把握、理想的旋律的谱写方法到表现强弱的方式,没有一点是相同的。并且从东仪文隆到安斎省吾那一派系的龙笛和芝祐靖派系的龙笛演奏者来看,其“理想的演奏技法”也有很大不同。也就是说,在过去自不必说,即使在现在,雅乐的演奏者也拥有相当大的“演奏自由度”。尽管如此,纳尔逊担心的事情也是不会发生的。合奏可以顺利进行,舞乐伴奏的时候也不会发生问题。这是因为演奏者互相对各自的演奏特点都非常熟悉。虽然平常会专心地以自己认为合适的方式进行练习,但一旦需要进行管弦合奏或舞乐伴奏的时候,他们可以完美地配合好③演奏时的主奏人(各管乐器的声部领队)所使用的独特演奏方式。如果可以像这样,切身感受古典雅乐传承的实际情况的话,林谦三的言论也就变成了“自明之理”,很容易被理解。

以上就是对毕铿及继承其学说的纳尔逊两人的言论的概括。二人言论的共通之处就是,现在的演奏与唐乐传入日本时相比有很大变化。特别是现代的演奏速度比以前慢了很多,中世纪以前是以现在的4—8倍速的拍子演奏的。这就相当于否定了林谦三对古谱的解读方式。然而在笔者看来,现代的雅乐很好地保留了中世纪以前的形态。

三、不同时代背景下通过古谱复原高丽乐的工作所揭示的事实

如前文所述,毕铿依据“就龙笛和筚篥而言,当时唐乐的旋律与中国宋代资料中出现的旋律没有任何共通之处”这一判断,选择只通过笙探寻古时雅乐的旋律。但笔者曾尝试过以不依赖笙的方式重新演奏古谱,就是在2012年1月25日,于东京tiara江东会堂举行的“三田德明雅乐研究会新春公演‘高丽乐的今昔’”。当天的演出中有铃木祥江④的《从古谱中复原》。这次用于复原各个乐谱所使用到的乐谱有:

筚篥 《新撰文抄》[安倍季良(1775—1857)著,安倍家收藏]

高丽笛 《龙笛要录》[大神景光(1273—1354)著]

琵琶 《三五要录》(1177年以后完成。藤原师长著,安倍家收藏本)

古谱与《明治撰定谱》:解读古谱最先遇到的难题就是拍子的分配。如图1左图所示,古谱中没有《明治撰定谱》中记载的“片假名”。在撰定谱中,采取了用不同大小的片假名来表示拍数的形式,拍子之间的文字数经常在乐曲中是固定的(如图1右图所示)。如果试图将古谱套用在这种形式中进行解读,那么乍一看是无法读取拍数的。这是因为古谱只标记了演奏手法,也即指法(如图1左图所示),并且直接将拍子标在手法上(标注在右侧)。但是在一个拍子和下一个拍子之间的手法的数量是不固定的,没有规律,因此为了读懂古谱的旋律,有必要参考一下撰定谱的旋律。在使用所有乐器按照上述方式进行尝试后,最终选择了用筚篥和高丽笛来完成这首曲子。

图1 古谱与撰定谱

在尝试过程中可以发现,《明治撰定谱》以前的古谱仅凭这些是不能完全发挥乐谱的作用的。《明治撰定谱》采用规格化的记谱法可以成功给乐谱编入更多乐曲元素,但如上述所示古谱没有标记出拍数,与撰定谱相比,它是不完整的。而弥补这个“不完整”的就是“唱歌”,应该就是实际的演奏。也就是说,古谱应该不是教授、演奏的教科书,而是熟悉乐曲的人的私人“备忘录”。总而言之,只要谱上有手法(指法)就足够了。这一点也可以从江户时期把以撰定谱形式记录的谱称为“译谱”或“口传谱”等,将之区别于本谱的事例中得知。也就是说,演出节目的谱子正是按照林谦三提出的节拍解读方式,从演奏时不使用笙的高丽乐中选出《贵德急》《纳曾利破》和《纳曾利急》三首曲子的古谱重新采谱编写的。

把平安时代末期谱写的琵琶谱、筝谱和镰仓时代的笛谱、江户时代的筚篥谱合奏成高丽乐后,出现的是一种现代雅乐没有的形式⑤。现代的雅乐演奏家们也没有感觉到任何的不协调,没有任何让人感觉到不连贯的地方,再现出的旋律十分生动。这些来自不同时代的乐谱合奏出的音乐非常协调。这一点可以证实,至少从平安时代末到江户时代《明治撰定谱》诞生之前的演奏都很好地保留了古时的形式,而且复原的乐曲中并没有笙的参与。这也使人不得不怀疑只通过笙再现中世纪以前的旋律的毕铿的做法是否正确。

四、《明治撰定谱》的不定性运用

在现代的唐乐演奏中,例如用筚篥演奏平调《越天乐》,乐谱第一行和第二行上的指法说明和实际演奏时的指法有很多地方不一样。具体来说,第一、二行出现的“丄(じょう)”的指法,现在会将手指放到低一个音阶的“一”上吹奏,并且会用更低的音程“胜绝”来吹。于是2011年6月20日,在三田德明雅乐研究会主办的“盘涉调的调研和残乐”(tiara江东会堂)上,分别用“现在的指法”和“乐谱记载上的指法”演奏了《越天乐》,并进行了对比。观众的感受是,用现代指法演奏的曲子让人感觉到日本独有的寂寥感,与此相对,按照《明治撰定谱》上记载的手法演奏的乐曲让人强烈地感受到中国风。

现代的演奏中,即使使用和乐谱不同的手法奏出具有日本风的曲子,也不会依据实际情况重写乐谱。也就是说,即使演奏本身变得具有日本特点或者为了奏出具有日本特色的旋律而不按照乐谱上所记载的来演奏,也不会配合其实际情况改写乐谱上的手法。因此这也意味着,如果我们只是愚钝地按照乐谱谱面演奏,那么无论何时都会演奏出具有中国风的曲子,并且这种状态会一直持续下去。从这一点我们是不是可以窥探到,日本雅乐的这种不赞成变更传统的传承态度呢?

五、录制在唱片里的雅乐

综上所述,虽然笔者和林谦三一样,都抱有“日本雅乐很好地保留着古代遗风”的想法,但是也存在其他言论从完全不同的角度否定了我们的这种想法。这种想法是寺内直子(神户大学)提出[4]的。寺内将现代雅乐演奏同《明治撰定谱》、弗雷德里克· 威廉· 盖斯伯格(Frederic William Gaisberg)1903年2月在东京进行的雅乐唱片收录、邦乐调查所(东京音乐学校内)在1916—1927年进行的雅乐的五线谱采谱作业进行对比,对近代雅乐的节奏进行了考察。

寺内在第一次听到盖斯伯格录音时的感想如下所述:

第一次听盖斯伯格录音的《越天乐》时,由于速度太快而吓了一跳。现代演奏的开头是,结尾附近的拍子上限是,而盖斯伯格的录音中虽然开头很接近现代,但是结尾达到了。

并且,寺内将盖斯伯格录音中收录的乐曲分为以下3组:

第一组是《白柱》和《合欢盐》,拍子的上限最高。由于《陪胪》属于“只限拍子”这种特殊时间结构类型,所以在这里暂且不谈。双方共通的特征是,都在3分10秒左右的时间内收录了9或10行左右的长乐曲。第二组为《胡饮酒破》《青海波》和《越天乐》。这些是演奏了5行的乐曲,虽然开头的速度、拍子的加速有一些不同,但是拍子的上限都停留在=120左右。第三组为《武德乐》和《兰陵王》,节奏上限为=100左右,上限最低。(中略)

然后提出了以下观点:

根据这些实际情况,可以指出以下两点。首先,在唱片可以录音的时间内,如果硬要收录相当长的乐曲的话,拍子的上限就会变高或是节奏被加快(《白柱》《合欢盐》等)。其次,短而可以充分演奏的曲子,或是只录音开头到中间的乐曲节奏上限低,速度被加快的也少(《武德乐》《兰陵王》)。

并且有关该声源通过提高演奏速度省略中途的换气、延长小节的情况,寺内做出了如下叙述:

因为可分析的数据量很少,所以不能就盖斯伯格录音中出现的节拍和乐句划分作出确切的解释。但就掌握的情况来说,我们可以提出以下两种可能性。

第一种可能是,盖斯伯格录音中所展现的,用一口气吹很长的一小节的情况很可能是由于时间有限所以加快了节奏,原本的乐句划分有可能更为细致。从现在的管弦音乐和舞乐音乐的特征可以推测,拍子快的乐曲,每小节容易用更大的单位来划分。

第二种可能是,盖斯伯格录音中所展现的,用一口气吹很长的一小节的情况可能并不是由于时间限制,而是一种当时的普遍的演奏风格。(下画线为笔者所添)

然后寺内在第二种可能性的基础上进行论证,将该论文总结如下:

基于第二种可能性,本文接着对盖斯伯格的乐句划分和大正年间成立的邦乐调查所的五线谱的乐句划分进行了比较。其结果显示,盖斯伯格的乐句划分和明治撰定谱相近,都是相隔较长时间单位进行换气。相比之下,邦乐调查所的乐句划分法如同现代一般,相隔时间较短的换气频率明显增多。虽然只有20多年的跨度,但变化很大。

也就是说,寺内也和毕铿的小组一样,认为过去速度很快的雅乐的演奏节奏随着时代的变迁而变得缓慢,并开始在小节中间产生停顿。寺内把盖斯伯格的录音作为一个依据,认为在仅仅20多年间雅乐演奏的速度显著变缓。然而在笔者看来,我们对待寺内就拍子和乐句划分提出的两种可能性的态度不应该是“二选一”,而是应该更加灵活地、根据实际情况来进行选择。谈到这个言论,笔者就想给大家介绍一下可能成为这个言论的前提的事例。这是一张于1941年收录的唱片—Japanese Traditional Music—1941 Recordings of the Kokusai Bunkashinkokai。 安 倍 季 严(1904—1986)的二儿子安倍季昌告诉笔者,他父亲曾经对他描述过自己37岁时参加该唱片收录时的感想:“那时候可头疼了,因为要在可以录音、有限的时间内硬把曲子收录进唱片里,所以必须加紧时间进行演奏,因此可辛苦了。”这些录音可以说如实地记录了当时唱片公司对表演者提出的所有录音要求,可以说是反映了当时的真实情况。当时的演奏者很好地回应了制作者提出的无理要求,最终发行了唱片。虽然唱片中的快节奏“平常是不会出现的”,但这并没有超出常规,不是那种“超越雅乐的定义范围从而不能被称为雅乐”的东西。

在此,笔者想再次强调一下“大前提”的内容。那就是,在雅乐的演奏中曲子的速度始终不是固定的,开头是速度较慢的进行演奏,随着曲子的进行而渐渐加快节奏。而在雅乐没有明确的指挥的情况下,该如何控制?该在哪里换气呢?在音乐节拍变快的时候,该在什么时候结束之前的换气,开始长时间地吹一个小节呢?这些问题都由演奏者自己决定,所以他们演奏的自由度相当大。也就是说即使是现在,关于在曲子的哪里换气,也就是小节在哪里截断,有很大一部分都是由现场的雅乐演奏者自己决定的。但是在多位演奏者同时演奏同一乐器的情况下,预先在哪里换气(停顿位置也根据流派不同而不同)、在哪里结束换气;如果是吹奏筚篥的话是用盐梅法吹还是用摩擦法吹(听起来是完全不同的旋律),大家都默认会事先商量好所有事项。可以说这就是让纳尔逊开始担心“合奏是什么?究竟是否可以作为舞乐的伴奏”的“模糊性”。但演奏雅乐时要面对的并不是那种“模糊感”,而是一个成熟的表演者“可以轻易克服的多变性”⑥。

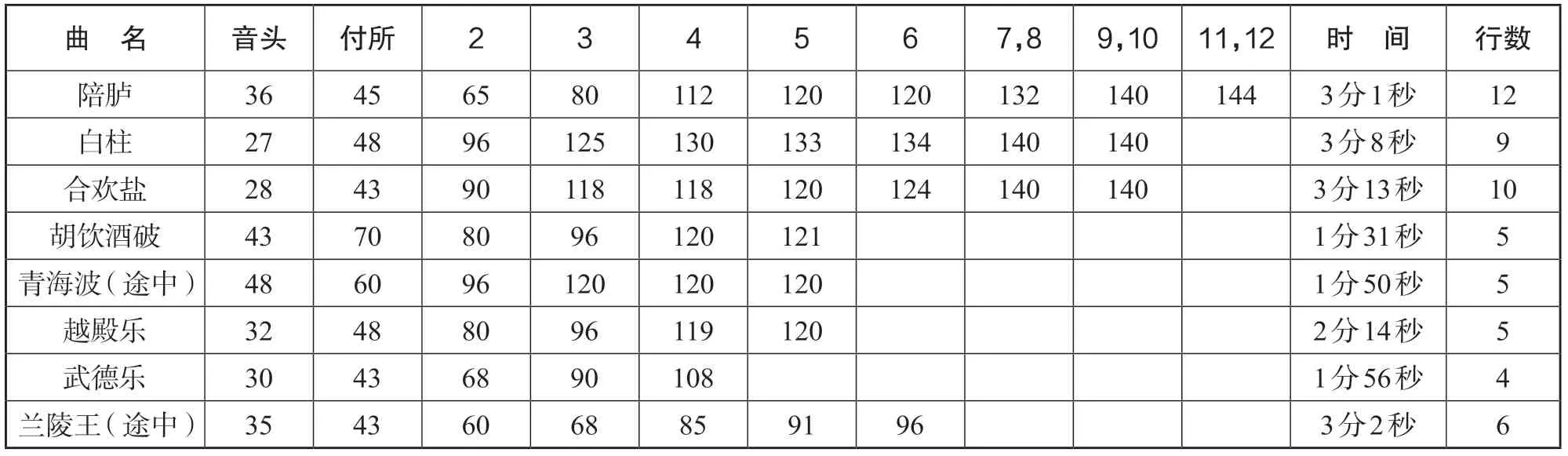

表3 盖斯伯格录音雅乐曲的拍子变化

在此基础上,让我们回到盖斯伯格录音的话题。此声源与1941年收录的声源一样,应该要求其在“唱片可以进行录音的物理时间”和“加快节拍速度的极限”之间达到一个平衡。这里所说的“加快节拍速度的极限”,是表演者每个人身体中的内在节奏感所决定的东西。也可以说是“演奏者共有的速度极限”。笔者推测收录唱片的时候也许是先将速度上限设定在雅乐演奏者“生理上再也无法接受加速”的极限速度,再由此反推计算出了曲子的收录长度。那么极限速度的规定标准是什么呢?表3是寺内制作的资料“盖斯伯格录音雅乐曲的拍子变化”。这里列举的收录曲都是作为“管弦曲”⑦收录的。正如寺内所指出的那样,所有曲子的音头⑧部分都与现代的管弦乐器拍子相近。除此之外,演奏结尾时达到了不可能达到的速度。但这只是将该曲子看作是“管弦曲”时的情况。笔者认为,演奏者设定的极限速度与作为舞乐伴奏演奏时的舞乐曲的速度有关。除寺内没有作为考察对象的《陪胪》以外,表3的其他曲子中有4首曲子不仅是管弦曲,同时也用于舞乐伴奏。这四首曲子是《合欢盐》⑨《胡饮酒破》《青海波》和《兰陵王》。笔者将盖斯伯格录音的最终速度和现代舞乐伴奏时的最终速度统计于表4。这样一来,我们就会发现盖斯伯格录音的最高速度取了舞乐最终版节拍的近似值。也就是说,很有可能当时的演奏者虽然演奏的是加入管弦乐器的管弦曲,但其最高速度还是参照了舞乐的拍子,然后设定的极限速度。另外,即使管弦曲中没有舞乐,也有可能因为无意识地以舞乐曲的标准进行了演奏,所以结尾时速度没有超过140。这样想的话,“舞乐的节拍”对演奏者被要求急剧加快节奏时的下意识行为也产生了非常大的影响。

表4 盖斯伯格录音和现代舞乐节拍的对比

以上就是对盖斯伯格录音进行的考察,笔者对于该录音的看法总结如下:第一,这是在必须将雅乐曲在允许录音的有限物理时间内收录进唱片的特殊情况下演奏的乐曲,并不能代表当时“管弦曲”的实际节拍;第二,演奏的极限速度受到舞乐节奏特点的制约;第三,因为乐句划分的变化使演奏时拥有表演自由度的演奏者根据节拍的变化自然地做出改变,所以认为其“虽然只有20多年的跨度,但变化其实很大”,而将其归纳为“时代的变迁”是不恰当的。

六、林邑乐舞乐与越南占族民族舞蹈的节拍

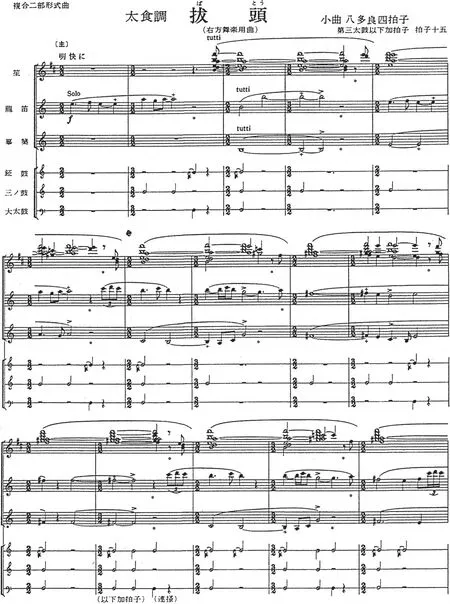

图2 林邑乐舞乐《拔头》部分乐谱

图3 越南占族舞蹈《扇舞》部分乐谱

笔者曾指出,日本雅乐中留存的林邑乐舞乐和越南占族的民族舞蹈的基本动作元素之间存在共性。[1]笔者认为在日本雅乐中,舞乐在某些方面比音乐元素更容易保留住古时的形态。如果是这样的话,林邑乐舞乐和越南占族民族舞蹈之间是否能够找到节奏上的共性呢?为此笔者对两者的节奏进行了调查。图2、图3分别为考察对象舞乐《拔头》以及占族舞蹈《扇舞》乐谱的一部分。

占族舞蹈的节拍几乎是固定的,=62—69。这个舞蹈有一个动作是在两臂平行的状态下指向左右的斜下方扭转手腕挥舞扇子。每隔二分音符,双手在左右斜下方交替移动一次,如图4所示。与此相对,舞乐《拔头》是左舞在“出手”(序曲),右舞则在当曲(主体)的地方,有手臂左右并行伸出,扭转手腕的动作,如图5所示。这种情况也和占族舞蹈一样,每隔二分音符左右交替一次。但这个动作在当曲中以右舞的形式出现时,其拍子按照雅乐的原则,最初是缓慢的,随着曲子的进程逐渐变快。实际的拍子是一帖结束时=48,二帖结束时为54,三帖结束时为62左右。可以说占族《扇舞》和舞乐《拔头》的节拍变化几乎都在误差范畴内,至少与“4—8倍速”的相距甚远。

图4 占族舞蹈《扇舞》的动作

图5 舞乐《拔头》的动作

根据这个调查,可以发现林邑乐舞乐《拔头》和越南占族《扇舞》不仅在其动作元素上有关联性,在节拍上也有相似之处。也就是说《拔头》中反复出现的、在日本雅乐中可以说是极其少见的,于左右斜下方扭转手腕这一独特动作在林邑乐传到日本后,即使是1 000多年后的现在仍在越南和日本的两国间传承。并且这一动作的节拍变化相较于最初的形态,其误差仍保持在合理范围内。

七、以4倍速演出舞乐的可能性

毕铿及他率领的剑桥大学雅乐研究小组一直坚持认为唐代的雅乐是以现在的4—8倍的快节奏表演的。而且可以说纳尔逊和寺内的研究也是以拍子本身发生了变迁为前提推进的。这也就意味着,不仅是管弦,舞乐也曾经以快于现代数倍的速度上演过。那么,舞乐能以现在的4—8倍速上演吗?我们以唐乐的代表曲目《兰陵王》为例。《兰陵王》是根据北齐高长恭的武勇传编写的舞乐,是日本至今最受欢迎的国外引进舞乐剧目。现在的舞乐构成(顺序)如下所示:

《小乱声》《陵王乱序》《沙陀调音取》《兰陵王破》《安摩乱声》。

这里实际与舞蹈有关的曲子是《陵王乱序》、当曲《兰陵王破》和《安摩乱声》三个乐章。《陵王乱序》是在打击乐器如鞨鼓、鼍太鼓和大钲鼓的基础上加上了龙笛编写的。舞蹈从=38附近开始,最终拍子为=56。《兰陵王破》是由管乐器、打击乐器演奏的。付所(独奏或独唱转为合奏或合唱的地方)=35,结尾=96。《安摩乱声》与《陵王乱序》乐器相同。开头=56,结尾=56,如表5所示。

表5 舞乐《兰陵王》的节拍

那么,如果把它变成现在的4倍速甚至8倍速,舞乐有可能顺利进行吗?这里需要注意的是鼍太鼓。这种太鼓需要用巨大的鼓槌进行击打,即使遵循现在的拍子也很难演奏。特别是当曲的后半部分,如果再进行加拍的话,甚至连挥槌的时间都没有。8倍速表演甚至不在讨论范围之内。将《陵王乱序》提速至2倍速进行演奏的话,太鼓演奏者肯定就已经用尽了全力,当曲《安摩乱声》也几乎无法演奏。至于舞蹈,就算把表演舞蹈时从舞者身上由内而外渗透出来的细微表现全部舍弃,专心于加快节奏,也不可能以4倍速进行演出。

图6 演奏鼍太鼓时的情形(三田德明雅乐研究会)

结 语

综上所述,本文所讨论的提出“雅乐发生变化”的各个言论的出发点为在第一部分提到的劳伦斯· 毕铿的学说。但是笔者觉得其中存在的最大问题就是,毕铿把音乐和舞蹈分开,只针对音乐进行了讨论。此外,对乐器的选择也是非常随意的,从负责和弦的笙中提取旋律的方法也有意忽视了笙作为乐器的作用。将唐乐的拍子设定为现在的4—8倍,或许也是这种不合理运用所带来的附加产物。另一方面,如同本文第五部分中记述的那样,毕铿无视的“舞乐”的拍子已经影响到了雅乐表演者的下意识行为,并制约着雅乐的演奏速度。这一定是因为日本雅乐的表演者已经把器乐演奏、歌唱和舞蹈全部熟练掌握了,所以站在舞台上的所有演出者都具有可以成为舞者的素养。所以在日本雅乐的领域中,音乐和舞蹈是一体的,是无法分割的。因此,在毕铿的影响下诞生的各家言论可以说是在无视日本雅乐的演出及传承的实际情况下展开的。他们必须接受这种批评。

不过纵观全局,现在确实不仅仅是在中国和韩国,现代日本雅乐以外的邦乐中,舞蹈(表演者)和音乐演奏(伴奏者)一般也是各自独立、分离的。但在古代,这些地方的音乐和舞蹈都是一体的。笔者想提醒大家注意的是,对照日本雅乐将音乐和舞蹈两者合为一体一起引入国内这一事实,刨去舞蹈只提出音乐拍子发生了巨大变化的说法很有可能是缺乏逻辑连贯性的。如果能不被将音乐和舞蹈分开考虑的“现代思维”所迷惑,并且今后的雅乐研究如果能够从音乐和舞蹈一体化的视点出发重新把握雅乐内涵的话,笔者认为大家就不会摸不准前进方向了。作为未来的课题研究方向,笔者将会就在毕铿学说影响下提出舞乐的“舞蹈动作本身发生变化”的学说并进行详细的论证。

【注释】

① 关于中国的宴飨乐是如何在日本作为雅乐发挥作用的,可参见笔者在《当代舞蹈艺术研究》2019年第1期发表的《从日本雅乐看林邑乐舞乐和越南占族舞蹈》。

② 另一方面,即使实际演奏的旋律发生变化,日本雅乐也会在乐谱上保留原来的旋律。因此如果愿意的话,可以演奏出和现代演奏不同的音律,重现古时的旋律。

③ 话虽如此,同时也存在“保持自我的一部分”。其中产生的互相拉扯也是古典雅乐的一种乐趣。

④ 日本东京三田德明雅乐研究会研究员。

⑤ 现在的雅乐中,高丽乐不使用琵琶和古筝这两种弦乐器。

⑥ 在演奏者没有那个水平的情况下,演奏容易变得单调,容易成为演奏者自己用“纵向计数”法完成的,节拍器打拍子般的“无趣”的演奏。这对于传统雅乐的传承来说是很重要的要素,希望可以继续作为其他论文的研究课题。

⑦ 在现代雅乐的实际表演中,同一乐曲有时会有两种演奏方法。即使用弦乐器的只有曲子的演奏形态(管弦曲)和伴随着舞蹈、不加入弦乐器的形态(舞乐曲)。相比于舞乐曲,管弦曲演出时会把节拍放缓。

⑧ 曲子的开头是龙笛的独奏,这个部分被称为“音头(おんどう)”。

⑨ 在舞乐《太平乐》中作为“急”被演奏。