陈劲松:用人类学的眼光看待云南民族民间工艺

□ 文·图/龙成鹏

【一个好的设计作品,应当尊重自然,遵从于自然,应当维护自然中已有平衡,而不是将之打破。】

云南传统金属工艺创新人才培养

今日民族:先请陈院长给我们介绍一下“云南传统金属工艺创新人才培养”项目。

陈劲松:这是2018年云南艺术学院设计学院承接的国家艺术基金项目。国家艺术基金是由国家设立,旨在繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进国家艺术事业健康发展的公益性基金。项目申报的初衷是为了培养新时期云南传统金属工艺创新型人才。云南省文产办、云南省非遗中心对该项目也给予了大力支持。

这是一次全国性、专业性、高层次的传统金属工艺人才培训活动。学员40名,来自全国各地,教育和职业背景较为丰富,涵括金属工艺产业几个重要环节。其中独立手作人10人,企业家5人,工艺美术大师4人,“金属工艺非物质文化遗产项目”代表性传承人3人,设计师4人,高校教师14人。给学员们授课的专家也具有全国性。我们前后邀请了27位老师,他们多是行业顶尖者,其中,还包括云南传统金属工艺领域一些我们熟知的中国工艺美术大师、国家级“非遗”项目代表性传承人。

在培训的教学方式上,我们采用理论教学+调研考察+实践创作“三位一体”的模式,促进学员对云南传统金属工艺当代价值的再认识,结合创作实践产生新思维,树立新观念,进一步提升设计创意能力,运用创新的设计语言与创意手段解读云南传统金属工艺中所蕴涵的独特智慧与艺术魅力。

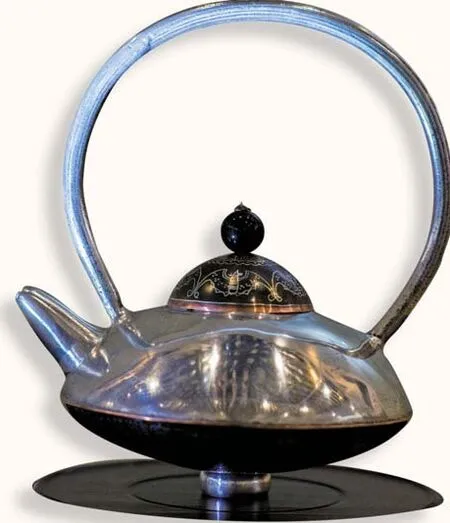

学员通过系统学习与实践,完成创作作品153件(套),作为“云南传统金属工艺创新人才培养”项目的创作成果,2018年12月25日,在云南艺术学院新图书馆展出,近期又在云南省博物馆展出。

总的来说,这是一次比较成功的培训,对于我们进一步思考云南民族民间工艺如何培养人才,培养什么样的人才,有一定的示范性。我们希望借此能够推动云南优秀文化的传承与传播。

用人类学的眼光看待云南民族民间工艺

今日民族:这次金属工艺创新人才的培训,我想也一定程度上体现了您对云南传统工艺的看法和认识。那么,具体来说,我们今天如何看待云南这些传统工艺文化?

陈劲松:这个问题应当放在云南独特的地理环境、民族文化的背景下看。有一点是比较有共识的:云南有着极其丰富的自然和文化的多样性。讲云南民族民间工艺文化,离不开这样一个大的背景。整体来看,如果以“金木土石布”来细分,云南在这些相关领域,可能是全国甚至全世界传统工艺文化最丰富、类型最多样的地区之一。

比如,我们的“铜器工艺”,有大家已经熟知的乌铜走银,还有大家不太熟悉,甚至以后也比较难见到的生斑工艺。我们的“银器工艺”,像大理的新华村,在全国乃至全世界,可能都很难找到这样的作坊规模。这次金属工艺培训请了一位英国的金属工艺专家来上课,她被震惊了,没想到我们的一个村落里面,家家户户如此大规模地制作银器,而且工艺如此精良。

今日民族:有一种批评,认为云南很多民间工艺不够精致。怎么看待这种说法?

陈劲松:不存在哪个精致,哪个粗糙的问题,这是一个误区。谈手工艺文化的时候,最好不要把“工艺美术”拉进来,这是我比较反对的,它们是两样东西。工艺美术,强调造型,强调细节的美感,强调技术的精到;但我们云南这些手工艺,超越了技术上的精美,是手脑心的结合,是其文化的独特产物。

比如我们傣族的慢轮制陶,几乎不用太多的辅助工具,就靠双手与极简的工具创造器物。这个制作的过程,会让你感受到民间手艺人的智慧。

如果仅仅从技术层面看,极端点讲,我们过去的工艺技术与现代技术相比,大多都没有价值。一方面,由于生产力发展的不平衡,仅就国内讲,很多省份的生产技术比我们云南先进很多。甚至像刺绣这样的技艺,长三角的苏绣,其精细度超过我们云南少数民族的任何一个绣娘的作品。

要理解我们传统的民族民间工艺的当代价值,应当换一个角度,应当把工艺放回到滋养它的文化、社会与历史中考察。同样是慢轮制陶,我们不应当用今天工艺美术的价值标准,去评判其技术好坏,评判其是否有用,是否美观,是否值得购买;我们应当尊重工艺在其原有的文化体系中的意义和价值。我们的研究和欣赏,也应当努力还原这个文化的全貌,而不是仅仅着眼于某个产品,或者它使用的技术本身。

我一直主张从民族学、人类学的视角看民族民间工艺与文化。这种视角最大的特点,就是有“他者”意识,有跨文化的自省。简单讲,我们的工艺美术工作者,不应当放大我们自身所持有的观念,不能滥用我们心中那套美的标准,因为在跨文化的议题上,它们都会失效,不管用。而如果我们没有意识到这点,我们的研究很可能就只是自说自话,与实际的研究对象相去甚远。

手工中凝聚的高情感,是社会发展的需要

今日民族:有一个看似很矛盾的现象。一方面,传统民族民间工艺的价值在于它自身的文化,但另一方面,我们工艺的传承者,又都在尝试走出传统,融入现代社会。面对这样一个复杂的历史变迁过程,我们应该如何看待民族民间工艺的未来?它们是否也具备某种超越原生族群的普世的文化意义?

陈劲松:首先,我对变迁持开放、乐观的态度。民族民间工艺,历史上从未停止过发展,今天它与现代社会、城市生活相遇,再度发生改变,这种变化既不可阻挡,也不必过于悲观。

那么,它会不会失去自身独特的价值呢?我觉得有一个根本前提要强调:民族民间工艺的发展,仍然要在手工制作的框架下,是人的双手,一点一滴把它制造出来。用机器制造的工艺品,没有文化的附着,就是另一个范畴了。

那在这个基础上,我认为云南民族民间工艺有着持久的魅力,这不仅是因为它背后承载着丰富的人类文化的价值和精神,而且,还因为它的手工属性,对科技日益发达的现代社会,是某种程度上的拯救。

跟现代人生活密切相关的科技发展速度,我们每个人都深有体会。但是,未来的社会,不会因为科技进步而把人工取代。为什么?

美国未来学家约翰·奈斯比特在《大趋势》一书中提出,在高科技的条件下,高科技和高情感的平衡是社会生活要解决的一个很紧迫的课题。这是他30多年前的论断,今天IT技术、人工智能的爆发,让这个预言更有说服力。

高情感是什么?约翰·奈斯比特做了形象的比喻就是“手工做的被单”。过去,我们少数民族的手工工艺为什么那么美,那么感人?是因为人们可能用数月或数年做一套衣服、一条背被。这些东西是手脑心的结合,凝聚了他们个体、家庭,乃至民族的情感、信仰和传统。

高情感的东西,通常都是人的手、脑、心的结合,不只是分析民族民间工艺价值的标准,也是所有手作共同的价值标准。

我注意到,现在城市人对手工艺品的消费,开始从单纯的购买实物,变成实物加体验。以陶艺为例,很多人,不再单纯买别人制作的东西,而是想自己制作。他们到陶艺工坊,在手工艺人指导下完成自己的作品。有孩子的家庭,更是通过这种方式,去丰富孩子的教育。

法国思想家、教育家卢梭在《爱弥儿》一书中有这样一句话:“在人类所有的职业中,工艺是一门最古老最正直的手艺。工艺在人的成长中功用最大,在物品的制造中通过手将触觉、视觉和脑力相协调,身心合一,使人得到健康成长。”他的这个观点,也越来越被现代教育接受。因此,那些高情感的、凝聚了人的手、脑、心的手工工艺,就成了现代人丰富自身精神和情感生活的一种途径。

从这一点出发,我认为未来手工艺市场的发展,不一定表现为产品数量的增长,很可能表现为体验和服务的增长。

现有产业化的路径不适用于云南民族民间工艺

今日民族:有一个特别现实的问题,云南的民族民间工艺是否可以产业化,如何产业化?

陈劲松:我个人不提倡手工艺产品的产业化。

今日民族:但据我们了解,好像大家都很需要产业化,无论是政府,还是民族民间工艺的技艺持有者。

陈劲松:从政府的角度,GDP要增长,当然需要产业,这不难理解。但我们应当站在全局来看这个问题。

以剑川木雕为例,历史上,手工工艺对木材的消耗,与手工匠人自身的技艺、体力,乃至市场范围,都维持着相对的平衡。木材需要生长时间,而匠人的速度缓慢、工艺精细,这样的工艺,维持了人与自然的和谐与平衡,有可持续性。

如果为了追求数量增长而大量引入机器,速度、数量上升了,产值短时期看也增长了,但是,把眼光放长点,这样的增长并非没有危机。我们付出的代价不仅仅是环保问题,还有我们工艺自身的声誉、价值的遗失。

我不主张云南的民族民间工艺制品,大量制作,大量向市场抛售。这样最终会把自己玩坏。所以,包括这次金属工艺人才的培训中,我都在跟学员们探讨,另一种可能的路径。

这种路径就是从抛售产品转向提供体验和服务。我一贯主张,云南民族民间工艺的价值不在单一的产品,而在其背后的文化。所以,把产品推向市场,不如把文化推向市场更符合其特点。就像前面提到那种体验式陶吧,就很适合发展,比单叫卖产品附加值更高。

云南,无论是自然生态还是文化,都非常丰富,但也非常脆弱。这点,我们经常意识不到,而一旦意识到的时候,又常常难以挽回。我认为,我们的旅游也好,民族工艺也好,都不应只着眼于量的增长,而应当从自身特点出发,着眼于全局。

今日民族:这个提醒很重要。云南民族民间工艺的价值和意义,并非体现在某个产品上,更不应该体现在被贱卖的产品上,而应当体现在有机的、立体的文化体验和参与中。您这个主张,其实也对今天的旅游模式提出批评。我们旅游产业,也经常把焦点放在卖产品上。

陈劲松:有一个大学搞旅游产品的创新人才培训,请我上课。我一开始就说,这个观念错了。我说20年前,我就一直在探索搞旅游产品,但研究了十年后,我才发现这是一个错误的路径。

旅游跟工艺产品的结合本身没问题,但不能只着眼于产品本身。旅游就是当代流行的体验经济,而民族民间工艺的价值也在于它的体验性。所以,两者有很好的结合空间。但一旦把旅游服务简化为卖东西,文化体验就被消解了。

今天,云南的美丽乡村建设是民族工艺与旅游结合的一个契机。很多美丽乡村和乡村旅游只是建了一个空壳,需要我们把工艺文化的体验过程放进去。民族文化、工艺作为旅游体验,也不能只是做一些空洞的展示,而应当更细致地做好体验产品,提高我们的旅游服务水准。

无论是旅游还是工艺,都不能丢掉人,没有人情味,没有人文精神,乡村还有什么价值?

今日民族:乡村文化的问题,是否与普遍缺乏文化自信和文化自觉有关?

陈劲松:这个情况在改变。乡村文化的重建需要新生代,需要年轻人加入。他们有开阔的视野,也有对乡村的深厚感情,特别是其中一些从大城市返乡的青年,他们有着敏锐的文化触觉和现代审美,对于乡村下一步的发展,特别是打造乡村的旅游产业,会有很大促进。

我上周去大理周城,看到了一家几个年轻人合作新开的扎染店,做得非常有意思,体验与服务的意识比较到位。过去大理周城就是卖单一的扎染产品,但这帮20出头的年轻人开的店,就很不一样。

她们是喜爱传统手工艺文化的年轻人,受过高等教育,有北上广工作经历。最后爱上云南大理的“柔软时光”,来到周城创业。其品牌是“蓝续”,在网络上查得到,做得非常好,比粗放式从农村市场发展起来的传统扎染店更具生命力。这种方式,我觉得会是云南民间工艺的未来,会成为一种主流,符合“耐心、缓慢、坚持、少量”的工匠精神,强调体验与服务。

今日民族:今天这种返乡潮流,其实还真可能决定着未来乡村文化的振兴和走向。经历了城市,返回乡村的青年们,带着新的文化视野和认同,会进一步把农村原有的传统文化——工艺文化当然是其中一部分,重新梳理一遍。他们本身就是城乡结合的产物,所以,他们会把城乡文化进一步融合。那时候的中国,大概也会迎来新一轮的文化变迁。

陈劲松:十多年前,我一直做环境艺术设计。但是后面发现,环境艺术设计只是解决了一个壳的美观与否,而没有内容,所以,后面我又转到做手工艺文化的研究。其实在我的理想当中,就是要把这些东西之间都打通,形成一个真正意义的有生命力的设计文化系统。所以,我主张“设计跨界”,不仅跨行业的界,也要跨文化的界,跨城市乡村的界。

工艺和设计,应该“天人合一”

今日民族:民族民间工艺的当下创新,经常与设计有关。如何看待设计,“以人为本”这样的理念是否有问题?

陈劲松:现在有些专家说设计是“以人为本”,我是反对的。真正的设计,其实中国古人已经很智慧地告知了我们,那就是“天人合一”。人背后,还有一个“天”,要把人的需要放在“天”的背景下,通俗点讲,就是要让人工的东西具备某种自然性,遵从于自然的规则。

用人类学的眼光 / 看待云南民族民间工艺

工艺或者设计,不能太过于放纵人的私欲。对一个工艺美术师来说,这种私欲有时候也许只是一种过于追求自我表达的欲望。我觉得这些都需要克制。

一个好的设计作品,应当尊重自然,遵从于自然,应当维护自然中已有平衡,而不是将之打破。云南的世界遗产“元阳梯田”,就是哈尼族“天人合一”智慧设计的样板,在这里,人与自然构成一个可以自我循环的系统,一个完备的绿色系统“森林、水系、山寨、梯田”四素同构,是一个合理利用自然资源进行农耕开发的典范,值得设计师学习与思考。

陈劲松

陈劲松,云南艺术学院副院长,设计学院院长,教授。教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会委员,文化部非物质文化遗产项目评审专家,云南省非物质文化遗产保护专家委员会委员,云南省美术家协会副主席,云南省高校设计学类专业教学指导委员会主任。