神经内镜与显微手术治疗高血压基底节区脑出血的效果观察

梁新晨 尹海斌 黄 鸣 王立江 朱 磊

南方医科大学南海医院神经外科,广东佛山 528244

高血压基底节区脑出血主要因患者的脑血管长时间处于增高状态,使得动脉硬化或者脑血管有淀粉样病变出现,其为自发性脑血管疾病的一种,有高血压的特性。在自发性脑出血性疾病当中,高血压基底节区脑出血的发病占比为80%左右,发病率高、致死率高以及致残率高等均为该疾病的主要特征,在各种卒中性疾病中占据首位,是对人类身体健康、生活质量及生命安全存在严重威胁的一种疾病。近年来,该疾病的临床发病率伴随着生活水平的提升逐渐提高[1]。目前临床治疗高血压基底节区脑出血的一线方法即为微创手术,但是如何将微创手术治疗对患者机体产生的损伤减小,同时绝大程度上提升疾病的临床疗效为神经科医务人员亟待解决的问题[2]。近几年来,伴随着医疗水平的提升,神经内镜技术在临床中获得广泛的应用且逐渐普及,该术式可以保证手术于直视的状态下进行,且可以将血肿快速清除[3],其可减小手术对患者机体产生的损伤,缩短手术耗时及患者术后康复的时间。本文主要比较为高血压基底节区脑出血患者开展神经内镜与显微手术治疗的临床疗效,旨在为今后临床疾病治疗方案的选择提供参考,特选取在本院接受治疗的患者进行比较研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

在本院接受治疗的高血压基底节区脑出血患者中选取70例作为本研究中的观察对象,上述患者均为本院2015年8月~2017年8月期间,以单双号分组的方式将上述患者分为两组,对照组和观察组患者例数均为35例。对照组男18例,女17例;年龄35~75岁,平均(61.2±4.6)岁;GCS评分最低为8分,最高为12分,GCS评分平均值为(8.41±1.54)分。观察组男20例,女15例;年龄36~77岁,平均(61.2±4.7)岁;GCS评分最低为8分,最高为13分,GCS评分平均值为(8.54±1.55)分。纳入标准:脑出血以基底节区为主要血肿部位;与全国脑血管疾病诊断标准相符且存在高血压病史的患者;出血量在30mL以上或者已经有一侧瞳孔散大表现的患者;无脑出血手术史或者后遗症存在的患者;术前GCS评分在8分以上的患者;发病至手术时间低于24h的患者;病历资料完整的患者。剔除标准:由于脑动脉瘤、脑外伤、脑肿瘤、脑血管畸形引发的出血或脑干出血的患者;有重要脏器严重疾病或者有严重糖尿病存在的患者;有重要器官功能不全的患者;术前有呼吸衰竭症状出现的患者。对上述两组高血压基底节区脑出血患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

1.2 方法

所有对照组患者均给予显微手术治疗,结合患者的出血量选择手术入路,可选用扩大翼点入路或者改良翼点入路为患者开展手术治疗,借助显微镜,在血肿最浅位置开展脑皮层造瘘或者实施经外侧裂直至血肿腔操作,将血肿位置暴露并且展开彻底的清除,将双极电凝止血操作应用于存在动脉型出血的患者中,使用止血材料或者明胶海绵应用于渗血的患者中。在显微镜下对是否有活动性出血存在进行观察,并且叮嘱麻醉医生适当将患者的血压提升,对止血的效果进行观察,扩大硬膜并且开展严密修补操作,根据手术过程中的具体情况开展骨瓣复位治疗,将引流管留置于硬膜下,并且完成头皮缝合操作。

观察组给予患者神经内镜手术治疗,利用神经内镜系统为患者开展治疗,将工作镜视角调整为0°,其观察镜调整为30°。给予患者常规静脉联合局部麻醉并且取平卧位接受手术治疗,将患者的头部偏向健侧并呈45°,结合CT检查的结果,将颅骨钻孔位置取于血肿量最多的CT层面以及血肿中心与颅骨内板距离最近的位置,取直切口开展手术治疗。随后用骨孔钻钻一小骨孔,借铣刀铣下直径为3.5cm左右的小骨瓣,将硬膜切开,对局部皮层脑组织开展双极电凝操作。手术穿刺操作以组合式神经内镜外鞘开展,将手术的操作通道建立,手术医生在内镜的辅助之下,于直视的状态下将脑内血清除,依据由深至浅的顺序对血肿进行清除,随后逐渐向外撤出工作通道,周围残存血肿受脑组织搏动的影响逐渐被挤压至操作通道远端位置,借助内镜对其进行观察,并且使用吸引器对残存的血肿逐步清除,并且实施彻底止血操作,针对有动脉性出血情况存在的患者,可为其开展双极电凝止血操作,若患者的渗血量较少,则使用明胶海绵对出血位置开展压迫止血,同时可使用止血材料开展填塞止血治疗。手术结束后将血肿腔外引流管留置好并且将神经内镜外鞘退出,复位固定好骨瓣并且将患者的头皮缝合好。

1.3 观察指标

(1)观察并统计上述两组高血压基底节区脑出血患者的昏迷情况与手术指标(手术耗时、出血量、切口长度、骨窗直径)。昏迷情况采用格拉斯哥昏迷指数(GCS)进行评估,分值为3~15分,得分越低则患者的昏迷程度越严重[4]。(2)记录并分析两组患者的血肿清除率、术后再出血率以及死亡率。(3)分析两组患者的术后并发症发生情况。

1.4 统计学处理

2 结果

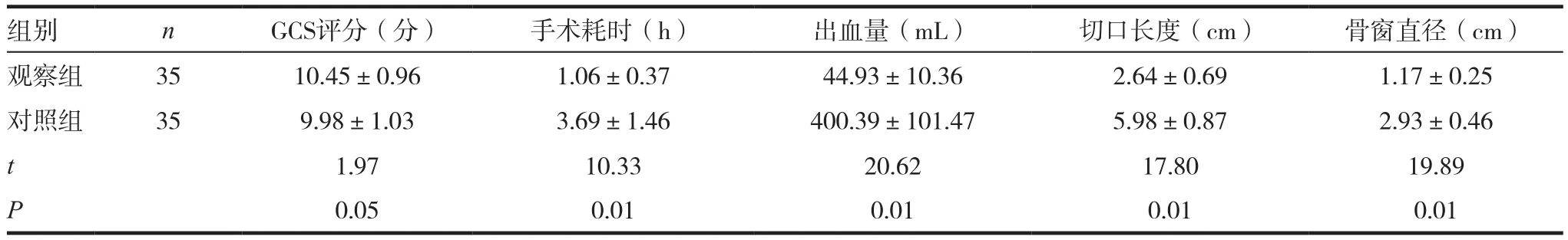

2.1 两组患者的昏迷情况和手术指标比较

观察组和对照组患者的GCS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者的手术耗时和出血量均明显较对照组少,其切口长度和骨窗直径均明显小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者高血压基底节区脑出血患者的昏迷情况与手术指标比较(±s)

表1 两组患者高血压基底节区脑出血患者的昏迷情况与手术指标比较(±s)

组别 n GCS评分(分) 手术耗时(h) 出血量(mL) 切口长度(cm) 骨窗直径(cm)观察组 35 10.45±0.96 1.06±0.37 44.93±10.36 2.64±0.69 1.17±0.25对照组 35 9.98±1.03 3.69±1.46 400.39±101.47 5.98±0.87 2.93±0.46 t 1.97 10.33 20.62 17.80 19.89 P 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01

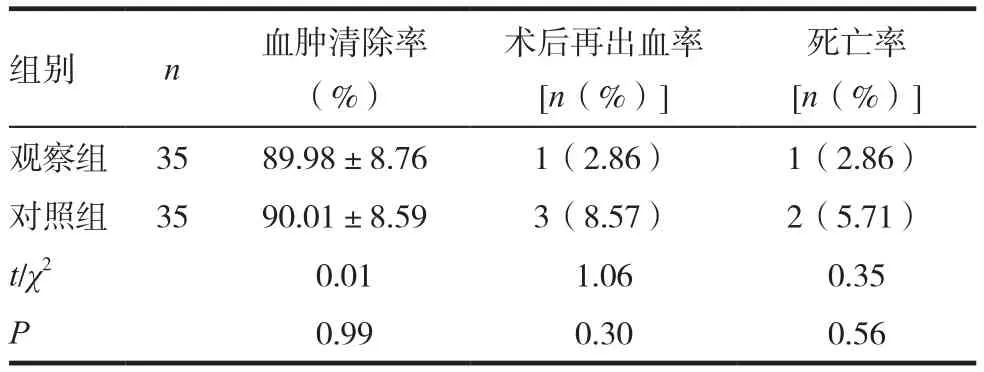

2.2 两组患者的血肿清除率、术后再出血及死亡情况比较

发现两组患者的血肿清除率以及术后再出血率、死亡率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者高血压基底节区脑出血患者的血肿清除情况和术后再出血、死亡情况比较

2.3 两组患者术后并发症发生情况比较

观察组患者术后并发症发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者的术后并发症发生率比较

3 讨论

高血压基底节区脑出血为临床中较为常见的一种脑血管疾病,该疾病的致残率、致死率以及发病率均较高。因出血位置的脑组织受损,血肿占位效应使得颅内压提升,且血肿分解将毒性物质大量释放,进而诱发脑细胞损伤。为此,临床针对存在手术指征的患者,通常为其开展积极有效的血肿清除治疗,将脑血肿占位效应减除,促进脑组织缺血状态的改善,进而将脑组织受血肿毒性物质的影响减小,对患者预后的改善有利[5-7]。

目前临床中应用较为广泛的手术治疗措施即为神经内镜手术和显微手术[8-10],本次研究中,观察组患者的手术各项指标数据均显著较对照组优异,说明神经内镜手术对患者机体所产生的损伤较小。

主要由于神经内镜的手术野较大,无需通过放大的方式获得视野,手术医生在该术式之下可以对患者的颅内深部结构以及血肿的位置等进行清楚的观察,有利于血肿快速、有效的清除,且该术式可以发现出血点并且有利于迅速止血[11-13]。本次研究中,观察组和对照组患者的GCS评分与血肿清除率比对,无明显差距。神经内镜治疗与显微手术治疗的血肿清除率相当,且患者经治疗以后意识状态均获得有效的纠正,但是神经内镜手术治疗对患者机体产生的损伤更小[14-16],手术过程中的出血量更少,手术时间更短,可以将手术治疗的安全性提升,且有利于患者术后机体恢复[17-18]。经研究发现,神经内镜治疗的切口小,虽然其操作通道较为狭窄,但是具有宽大的手术视野,有利于手术医生对患者颅内深部的结构体积血肿的位置等进行清楚的观察,对血肿进行快速、彻底的清除,且可以发现出血点并迅速止血。获得即刻彻底清除血肿的目的,将继发性病理生理损害进行有效阻断。研究结果中,观察组患者的术后并发症发生率显著低于对照组,说明神经内镜手术相对而言安全性较高,术后预后较好[19]。主要由于神经内镜手术的直径小,其可以减小手术对组织与细胞产生的挤压,且术中可以对穿刺道的出血情况进行观察,进而将硬膜外渗血反流至血肿腔当中的发生率降低。

综上所述,神经内镜治疗具备手术耗时短、定位精准、侵袭性小、出血量少等优势,且临床疗效可观,有较好的高血压基底节区脑出血手术治疗应用前景。