连续性护理提升糖尿病患者自我管理能力的价值研究

王彩慧

(香港大学深圳医院护理部,广东 深圳 518000)

糖尿病在临床中是一种高血糖为主要特征的代谢性疾病,由血糖长期处于高水平导致,属于慢性终身性疾病[1]。病发后患者可出现多饮、多尿、多食和体重减轻等临床症状,且治疗过程中极易出现低血糖反应、酮症酸中毒、非酮症高渗昏迷等并发症,对其生活及健康造成严重影响[2]。连续性护理能够使患者受到连续性及调节性护理,可准确预防病情恶化,应用于糖尿病护理中则能够协助医师取得满意血糖控制效果,促使其尽快恢复正常生活。本院围绕上述理论开展研究,现整理报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机抽取我院于2017年5月-2018年1月收治的126例糖尿病患者,采用随机综合平衡法分为参照组和试验组,各63例。试验组男36例,女27例,年龄54-76岁,平均(65.4±1.2)岁,病程1-6年,平均(3.2±0.4)年;参照组男37例,女26例,年龄55-76岁,平均(65.6±1.4)岁,病程1-6岁,平均(3.4±0.4)年;患者均明确本研究开展主题,自主配合研究及护理内容开展,研究方案拟定后送往医院伦理委员会,经批准后实施。2组基线资料进行比较,经x2/t检验得出P>0.05,差异对比无统计学意义,表明2组基线资料具有较好均衡性,可进行对比研究。

1.2 方法

参照组采用常规护理干预,试验组采用连续护理干预,具体内容如下:(1)建立连续性干预小组。由医务人员自发成立连续性干预小组,选取一名具有优秀管理能力及组织能力的人员作为小组组长,带领小组成员对连续性护理模式核心理论进行学习,并充分掌握糖尿病相关知识及专业技能;(2)护理内容实施。护理人员对患者病情进行评估,在其住院期间实施健康宣教,将糖尿病及治疗相关知识对患者进行讲解,提高患者对自身情况的了解;同时与其建立良好关系,深入了解其心理状态,并作出对应评估,如患者自身存在负性心理,应及时结合其自身特点实施心理疏导,改善其负性心理;生活及饮食方面,护理人员应协助患者建立正确健康的生活及饮食习惯,纠正其生活中存在的不良习惯及嗜好,如抽烟、喝酒等,饮食方面则应以清淡、富含营养、低糖、低脂肪等食物为主,禁止使用生冷、辛辣等食物,减少对胃肠道及肝脏造成的压力;(3)连续性护理。护理人员对患者血糖控制效果进行评估,确保其血糖控制稳定后准许其出院,同时对患者开展出院指导,确保其充分了解日常预防的重要性;可通过电话、网络及上门随访的方式对患者病情进行了解,指导其学会自测血糖及自我实施常规护理内容,如出院后存在心理问题,则应指导其深呼吸或舒缓音乐等方式进行心理调节,从而提高临床干预效果。

1.3 研究指标

观察记录患者护理中并发症发生情况,并采用自我管理能力评分、自护能力评分对患者自我管理及自护能力进行评定,同时测定患者空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白等指标,后进行对比分析。

自我管理能力评分以自我管理行为量表作为判定标准,包括普通饮食、特殊饮食、血糖检测、运动、药物治疗等项目,总分77分,分值越高,自我管理能力越好。

自护能力评分以自我护理能力测量量表为判定标准,分为4个维度,包括健康知识水平、自我概念、自护责任感、自我护理技能等,总分172分,分值越高表明自我护理能力越强。

1.4 数据处理

本次研究在处理数据时采取SPSS20.0统计学软件。计量数据呈均数标准差(±s)表示,采取独立配对t检验;计数数据呈百分比(%)表示,采取卡方x2检验,当P<0.05时,表示数据间比较差异显著,存在统计学意义。

2 结 果

2.1 并发症发生率对比

试验组并发症发生率3.17%(2/63),参照组并发症发生率23.81%(15/63),其中试验组低血糖反应1例、酮症酸中毒1例、非酮症高渗昏迷0例,参照组低血糖反应4例、酮症酸中毒6例、非酮症高渗昏迷5例,试验组与参照组相比明显要低,有统计学意义(x2=9.792,P=0.002)。

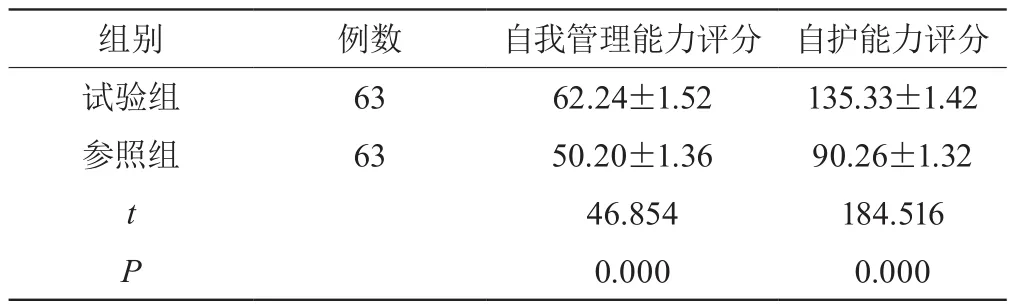

2.2 自我管理能力评分及自护能力评分对比

评分结果显示,试验组自我管理能力及自护能力评分与参照组相比要高,有统计学意义(P<0.05)。见表1

表1 自我管理能力评分及自护能力评分对比(±s,分)

表1 自我管理能力评分及自护能力评分对比(±s,分)

组别 例数 自我管理能力评分 自护能力评分试验组 63 62.24±1.52 135.33±1.42参照组 63 50.20±1.36 90.26±1.32 t 46.854 184.516 P 0.000 0.000

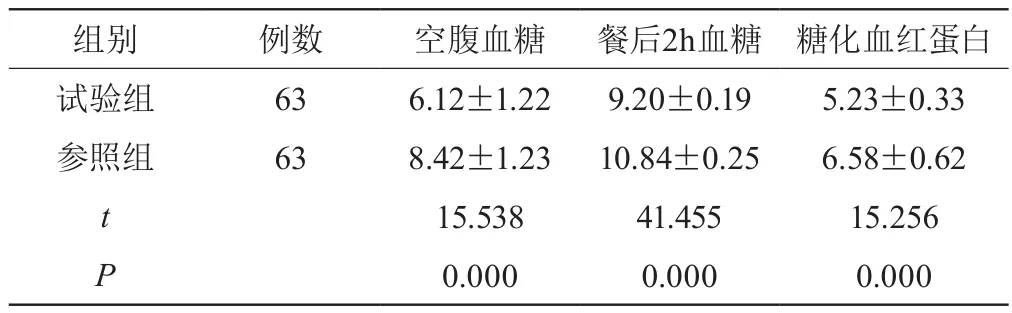

2.3 空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白等血糖指标对比

测定结果显示,试验组空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白等血糖指标与参照组相比明显要低,有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白等血糖指标对比( ±s,mmol/L)

表2 空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白等血糖指标对比( ±s,mmol/L)

组别 例数 空腹血糖 餐后2h血糖 糖化血红蛋白试验组 63 6.12±1.22 9.20±0.19 5.23±0.33参照组 63 8.42±1.23 10.84±0.25 6.58±0.62 t 15.538 41.455 15.256 P 0.000 0.000 0.000

3 讨 论

糖尿病是目前临床常见的慢性代谢性疾病之一,由胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损导致[3]。据临床资料记载[4],机体长期处于高血糖状态而未得到及时有效控制,便会导致其眼、肾、心脏、血管、神经等各组织的慢性损害,并出现功能性障碍,对其生活及健康造成严重影响。而且,由于糖尿病自身特性,目前临床并无准确药物来根治疾病,给予其降血糖药物需要长时间坚持服用,故而对于患者自我管理能力有着较高的要求,确保其能够坚持配合治疗,并以健康正确的生活及饮食习惯协助病情控制,从而才能对其血糖水平进行控制,取得满意治疗效果[5]。

以往临床针对糖尿病患者治疗多辅以常规护理干预,虽然能够在一定程度上改善其心理状态,但由于治疗周期较长,且部分患者自我管理能力较差,导致临床血糖控制效果降低[6]。因此,临床有必要给予其更为合理有效的措施干预,有效控制并发症发生的同时,提高血糖控制效果。连续性护理是临床常规护理基础之上的延伸,从治疗期间到治疗之后的病情稳定,全程对患者进行干预,并确保其能够全程保持良好的生理及心理状态。在具体干预过程中,护理人员基于治疗周期长等特点,侧重于提高其自我管理能力及自我护理能力,使其能够在脱离医院后仍旧保持较好的生活及饮食习惯,确保治疗与护理的持续性,从而增强治疗及血糖控制效果[7]。本研究结果,试验组并发症发生率(3.17%),与参照组相比明显要低(23.81%),患者空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白等血糖指标均得到有效改善,对比有统计学意义(P<0.05)。且干预后,患者自我管理能力及自护能力均处于较高水平,证实临床采用连续性护理干预效果显著,可确保患者生活状态,促使其尽快恢复正常生活。

综上所述,在糖尿病患者护理中采用连续性护理干预具有显著效果,能够准确提高患者自我管理能力及护理能力,并有效控制并发症发生风险,值得应用于临床推广。