关节镜下单束和双束重建前交叉韧带对膝关节退变及膝关节稳定性的影响研究*

王怀东,张富军,裴海波,张 浩,王 斌

西电集团医院(西安 710077)

前交叉韧带(ACL)损伤属于骨科最常见的运动性损伤,可对患者日后膝关节功能和运动能力造成不良影响。ACL损伤后常发生膝关节旋转或向前不稳、膝关节功能受限,最终引起膝关节退变或膝骨关节炎[1]。关节镜ACL重建已成为治疗ACL断裂的首选方式,随着重建技术的不断发展及对ACL解剖结构认识程度的提高,目前临床出现了多种重建方式包括单束重建、双束重建,甚至在重建中移植物选取方面亦存在同种异体肌腱或自体肌腱的差异[2]。不同重建方式均存在一定的局限性和优势。尽最大可能的恢复ACL原有解剖结构是骨关节矫正外科的最高目标[3]。然而有学者认为单束重建相对成熟,但并不能完全获得解剖重建,尤其在关节稳定性方面仍有缺陷。双束重建具有相对的生物力学优势,如提高轴移阻力,在控制关节稳定性方面具有一定优势[4]。然而双束重建技术要求较高,手术难度较大。因此,单束或双束重建谁优谁劣、性价比目前仍存在一定的争议。鉴于此,本研究旨在观察关节镜下单束和双束重建前交叉韧带对膝关节退变以及膝关节稳定性的影响,现报道如下。

资料和方法

1 一般资料 选择2015年4月至2017年4月我院拟行前交叉韧带重建的患者189例为研究对象,纳入标准:年龄18~60岁;均为首次发生的单纯性ACL断裂,且均为单侧损伤;患者术前签署知情同意书,并经过我院伦理委员会批准。排除标准:合并其他韧带损伤或半月板损伤者,术前合并有严重的骨质疏松和骨性关节炎者,骨骺未闭者,骨肿瘤,合并有严重的心、肝、肾等重要脏器功能障碍者。按照关节镜下不同术式分为三组,A组48例,年龄18~52岁,平均(30.41±8.10)岁,男38例,女10例;损伤至手术时间2周至13个月,平均(6.21±2.76)月;左膝29例,右膝19例。B组83例,年龄20~53岁,平均(31.29±8.58)岁,男66例,女17例;损伤至手术时间1周至10个月,平均(5.76±2.20)月;左膝48例,右膝35例。C组58例,年龄19~49岁,平均(29.50±7.47)岁,男45例,女12例;损伤至手术时间4周至12个月,平均(6.13±2.40)月;左膝38例,右膝20例。三组年龄、性别、损伤至手术时间、损伤位置比较差异均无统计学意义 (P>0.05),具有可比性。

2 手术方法 患者麻醉成功后常规扎止血带、消毒铺单后采用膝关节前内、前外入路入镜观察并判断ACL损伤类别和程度,同时探查膝关节其他病变情况。①移植物准备:术中于胫骨结节内下逐层切开皮下组织和深筋膜,将半腱肌与股薄肌充分游离后切取。A组实施同种异体肌腱双束重建,将2条胫前肌腱复温后于生理盐水中侵泡5 min,之后将其折叠后分成2束(直径约为8 mm),备用;B组实施自体肌腱双束重建,将先前切取的半腱肌与股薄肌分别折成2束(直径约为7 mm),股薄肌为后外束,半腱肌为前内束,备用。C组实施自体肌腱单束重建,将半腱肌与股薄肌分别折为4股(直径≥8 mm)。②骨隧道的建立:包括胫骨骨道、股骨骨道。A和B组首先于关节镜下观察ACL定位、足迹情况,按照ACL足迹排列情况将定位器在45°位距胫骨结节内侧3.5 cm处定位外侧束胫骨骨道,采用2.4 mm导针钻入后利用空心钻将骨道扩大至目标直径。前内侧束胫骨骨道的制备与外侧束骨道相同,两者主要区别为内侧束骨道是在55°位距离胫骨结节内侧1.5 cm处制备。股骨骨道的制备方法:患者90°位曲膝,首先采用定位锥(直径3 mm)对ACL股骨后外侧/前内束中心位置实施钻孔,后在最大屈曲位置下(135°)将钢针沿着后外束、前内束中心位置钻透患者股骨外侧骨皮质,两中心孔之间距离约为10 mm,待测量完各个骨道深度后(约为3cm),采用的空心钻沿导针将两骨道扩大至目标直径。C组骨道制备中,仅建立胫骨和股骨的前内束骨道,过程同A组和B组。③移植物的固定:A组和B组分别用导线将后外束、前内束移植肌腱由胫骨骨道导入,由股骨骨道拉出,用Endobutton带袢钢板翻转固定在患者股骨侧。于胫骨侧分别拉紧打结各肌腱缝线后使之固定于门形钉上(后外束、前内束分别于屈曲20°、30°位固定)。C组则于屈曲30°实施固定,其余过程同A组和B组。三组之后均实施撞击试验以以确定是否有髁间窝撞击存在。

3 术后处理和康复 患者术后患肢加压包扎3 d;常规抗生素预防感染;三组患者术后康复训练相同,均采用可调性支具固定膝关节,术后第2天开始指导患者拄拐下地活动。严格佩戴支具(至少>2个月);患者膝关节于术后2~4周屈曲角度为0°~90°,术后6周应到达0~120°。术后6周开始嘱患者实施下肢部分负重行走;术后8周实施完全负重行走;术后6个月可进行骑自行车、游泳等活动;术后10个月恢复慢跑;术后1年可进行竞技运动。

4 观察指标 ①术后均随访1年,记录三组术前、随访12个月时国际膝关节文献委员会膝关节评估表(IKDC)、膝关节Lysholm评分及Tegner膝关节运动评分,三项评分从不同角度和侧重点评价了膝关节功能和运动能力[5]。②比较三组末次随访时Lachman试验、轴移试验和KT-2000值(屈膝30°、90°)。③记录三组随访12个月时股骨、胫骨骨道扩大情况,骨道扩大分级标准[6]:轻度扩大(<2 mm),中度扩大(2~4 mm),重度扩大(>4 mm)。④评估随访12个月时膝关节影像学检查,依据骨关节炎X线分级标准[5],对骨关节退变分为5个等级(0~Ⅳ级),无改变为0级,轻微骨赘为Ⅰ级;明显骨赘但关节间隙正常为Ⅱ级;关节间隙轻中度狭窄为Ⅲ级;关节间隙重度狭窄为Ⅳ级。

结 果

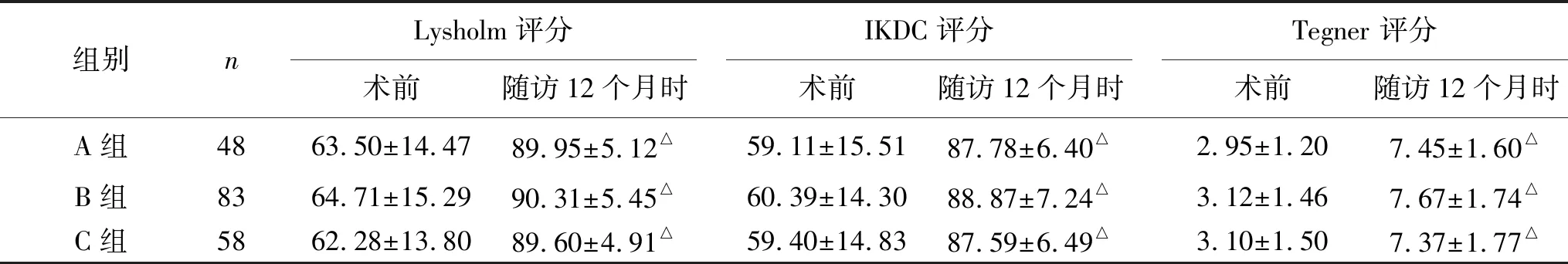

1 三组术前、随访12个月时IKDC评分、Lysholm评分及Tegner评分比较 三组术后均成功实施随访,未有失访病例出现,术后切口均为Ⅰ期愈合,未有移植肌腱断裂、下肢静脉血栓、切口感染等并发症发生。三组随访12个月时IKDC评分、Lysholm评分及Tegner评分均较术前明显提高,与术前比较差异具有统计学意义(P<0.05),但三组之间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

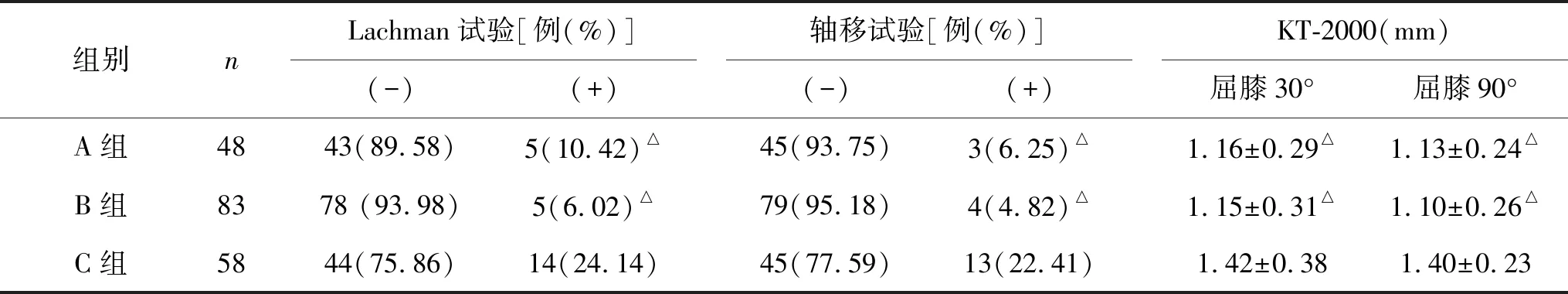

2 三组随访12个月时Lachman试验、轴移试验、KT-2000比较 三组Lachman试验、轴移试验阳性率、KT-2000值比较差异有统计学意义(P<0.05)。A与B组Lachman试验、轴移试验阳性率、KT-2000值均低于C组(P<0.05),但A组与B组之间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 三组术前、末次随访时IKDC评分、Lysholm评分及Tegner评分比较(分)

注:与术前比较,△P<0.05

表2 三组随访12个月时Lachman试验、轴移试验、KT-2000比较

注:与C组比较,△P<0.05

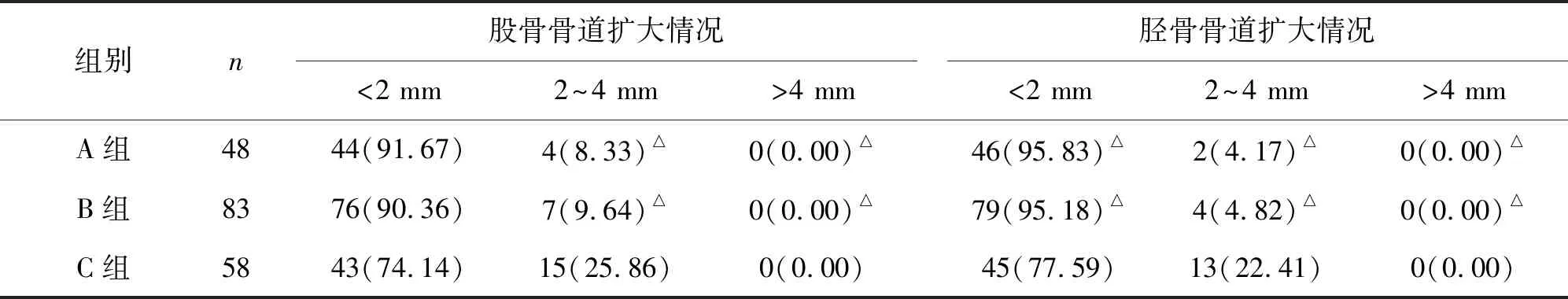

3 三组随访12个月时骨道扩大情况比较 三组末次随访时股骨、胫骨骨道扩大的分级情况比较有统计学意义(P<0.05),A与B组分级均优于C组(P<0.05),A组与B组之间比较差异并无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 三组随访12个月时骨道扩大情况比较[例(%)]

注:与C组比较,△P<0.05

4 三组随访12个月时膝关节X线检查情况比较 三组末次随访时骨关节炎X线分级情况比较有统计学意义(P<0.05),A与B组分级均优于C组(P<0.05),A组与B组之间比较差异并无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 三组随访12个月时膝关节X线检查情况比较[例(%)]

注:与C组比较,△P<0.05

讨 论

大量医学研究显示,ACL断裂后尚不能完全自愈,关节镜下ACL重建是此类患者标准的治疗方案。关节镜下实施ACL重建是一种基于影像学、生物力学基础上的手术方式,与传统术式比较,其对膝关节固有结构损伤小,更加符合膝关节生物力学和解剖学特征,更有利于膝关节功能恢复和日常独立活动能力的改善[7]。目前关节镜下ACL重建方式主要分为单束与双束肌腱重建,既往有研究显示,单束重建仅能恢复ACL中间束、前内束的大部分功能,在改善前直向稳定性方面具有一定疗效,但在恢复ACL后外束功能及旋转稳定性方面疗效欠佳[8]。另有报道认为单束重建由于后外侧束功能不能完全恢复,部分患者术后发生伸膝状态下的松弛现象,患者同时伴有关节不稳和疼痛症状[9]。鉴于此,有学者提出了最大程度的恢复ACL解剖结构与生物力学特征的理论构想。经过临床的不断实践,双束重建逐渐受到了骨科医师的重视,双束解剖重建可同时恢复后外侧束、前内侧束功能,确保了术后两束肌腱能够交替松弛与紧张,因此,同时保证了膝关节的前直向和旋转稳定性,更大限度的确保了膝关节以接近生理模式下活动。Chahla等[10]在一项前瞻性研究中显示,与单束重建单个肌腱比较,双束重建中单个肌腱直径较小,更细,因此,双束重建后单个肌腱能够更快的获得血运循环。此外,双束重建能够获得更为广泛的骨、腱接触面积,因此对腱骨的愈合具有帮助。

采用自体肌腱重建ACL在临床中较为常见,但为避免牺牲患者自体肌腱,目前采用同种异体移植物重建ACL逐渐应用在临床当中。有文献报道认为重建ACL术后同种异体肌腱断裂率高于自体肌腱,且临床疗效低于自体肌腱重建[11]。然而另有研究显示,同种异体肌腱张力基本接近于自体肌腱,且均与正常韧带张力相似[12]。同种异体移植物并不会增加术后韧带松弛及骨腱延迟愈合的风险,亦不会加速术后膝关节软骨退变。骨道扩大是ACL重建后较为常见的并发症之一。目前认为骨道扩大与术中NO、IL-6、TNF-α等炎性因子释放诱发的无菌性炎症反应有关,炎症反应能导致骨吸收而成导致骨道扩大;此外,移植肌腱在骨道中出现微动,表现为“蹦极效应”亦能造成骨道扩大。有研究显示,ACL重建中股骨隧道扩大发生率最高,且单束重建骨道扩大情况较双束重建更为严重。膝关节软骨退变是ACL重建术后常见的问题,有研究发现,非解剖性的ACL重建后关节软骨退变发生率较高。另有研究显示,双束解剖重建能够增加关节接触面积,降低压力负荷;还能通过恢复膝关节前直向和旋转稳定性,保证膝关节生理性运动,确保股骨髁运动轴不向前偏移,减少应力,从而减少关节软骨退变的发生。

本研究结果显示,三组随访12个月时Lysholm、IKDC和Tegner评分均较术前显著改善,提示关节镜下双束重建(同种异体或自体肌腱)或单束重建均能改善膝关节功能;但三组之间比较差异无统计学意义,提示三种术式在改善患者主观感受、关节功能方面并无显著差异。本研究采用轴移试验、Lachman试验和KT-2000分别评价膝关节的前直向、旋转稳定性[12],本研究结果显示,A与B组前两者阳性率、KT-2000值均低于C组,但A组与B组之间比较差异无统计学意义,提示了双束重建在恢复膝关节前直向、旋转稳定性方面具有明显优势,同种异体或自体肌腱双束重建之间疗效相似。本研究结果显示,A与B骨随访12个月时道扩大分级、骨关节炎X线分级情况均优于C组,且A组与B组之间比较差异并无统计学意义,说明无论自体肌腱或异体肌腱双束重建在防止术后骨道扩大和膝关节退变方面具有显著优势。然而学术界对于ACL重建是否选择单束或双束仍存在一定分歧,单束重建技术成熟,但并完全具备解剖重建,双束重建技术要求高,但更加符合生物力学与解剖学特征。两者各有局限性和优势。因此,还需要进一步做大样本长期随访研究来证实本研究结果。