TRIZ理论在轻烧粉氨气法制备氢氧化镁过程中的应用研究

范天博 ,姜 宇 ,陈 思 ,由 钢 ,丁 珂 ,孙晓君 ,刘露萍 ,李 莉,刘云义,胡开宙,马峻茹,郭曦遥

(1.沈阳化工大学化学工程学院,辽宁省化工应用技术重点实验室,辽宁沈阳110142;2.沈阳化工大学计算机科学与技术学院)

TRIZ理论是苏联科学家根里奇·阿奇舒勒及其团队在1946年提出的“发明问题解决理论”[1],可为创新发明过程提出方法参考,已广泛应用于电子、机械、工程等技术领域,在欧美国家均得到广泛的认可,解决了大量的技术难题[2-3],但其在化工领域的应用还较少。Jack Hipple[4]将TRIZ原理拓展到化工方面并做了详细解释。张永伟等[5]应用TRIZ理论,提出了对耐腐蚀性容器的改进措施和对工业废水与废气的有效利用。

氢氧化镁作为高效、环保的添加型无机阻燃剂[6-7],在国内外得到越来越多的应用,成为无机阻燃剂领域新的研究热点[8-9]。菱镁矿制得轻烧粉中氧化镁质量分数大于80%,是优质的镁资源。本课题组之前采用氨气法制备氢氧化镁,制得的氢氧化镁的形貌多样、工艺简单、成本经济[10-11],但是以轻烧粉制备的氢氧化镁纯度低、粒径大、形貌不理想。经过分析,其原因就是轻烧粉中存在的Ca2+、Fe3+、SO42-等杂质造成的。针对该问题,利用TRIZ理论,根据最新的2010年TRIZ理论的矛盾矩阵,选定改善和恶化的工程参数,并从矩阵得到对应的发明原理,找到适合本问题解决的工艺方法。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

试剂:轻烧粉,市面售,工业级;氯化铵、氯化钡、正丁醇、丙酮,天津市大茂化学试剂厂,分析纯;氨气,沈阳盛兴气体有限公司,分析纯。

仪器:D8型X射线衍射仪、JSM-6360LV型扫描电镜、BT-9300H型激光粒度仪。

1.2 实验步骤

轻烧粉与一定比例NH4Cl溶液在100℃下进行蒸氨反应,得到含有MgCl2的蒸氨溶液,轻烧粉和蒸氨精制液主要成分见表1。对溶液中的Mg2+、NH4+、游离氨和一些杂质离子做含量检测(见表2),再向蒸氨溶液中通入氨气,得到氢氧化镁产品。对产品做SEM、XRD、粒度等表征分析。反应方程式:

表1 轻烧粉主要成分 %

表2 蒸氨精制液主要成分 mol/L

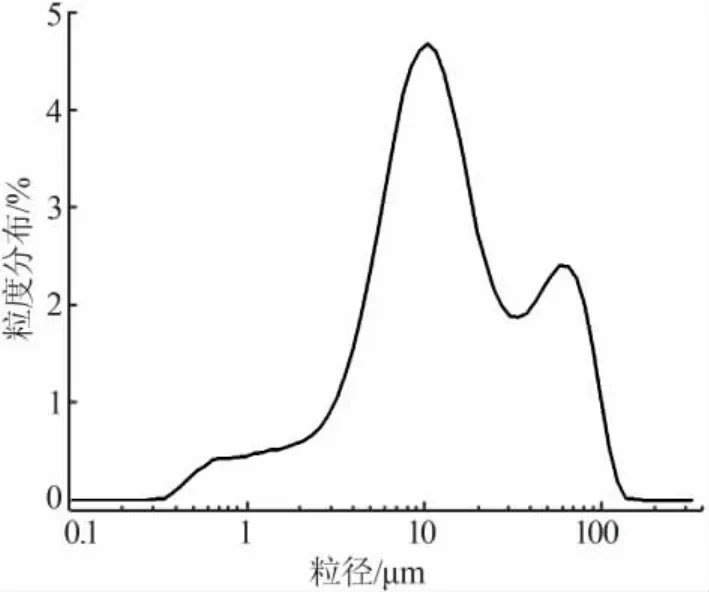

图1为轻烧粉制备的氢氧化镁XRD谱图。由图1可见,实验所得的氢氧化镁产品XRD谱图衍射杂峰多,为无规则片状结构,在图2的SEM照片中得到了验证,氢氧化镁团聚现象严重,形貌不理想。图3为轻烧粉制备的氢氧化镁粒径分布图。从图3可见,产品的粒径分布不均匀、杂峰多、峰形低矮。轻烧粉的主要成分是MgO,但仍然存在少量杂质。从表2可见,在蒸氨反应过程中,这些杂质转化成Ca2+、Fe3+、SO42-等离子,对氢氧化镁产品的形貌有很大的影响[12]。因为溶液环境中存在各种离子,使溶液偏离理想性。氢氧化镁是极性晶体,对离子有吸附作用,不同的离子吸附到氢氧化镁晶体表面,各晶面表面能受到不同程度的影响,所以未能显现出理想形貌。

图1 轻烧粉制备的氢氧化镁XRD谱图

图2 轻烧粉制备的氢氧化镁SEM照片

图3 轻烧粉制备的氢氧化镁粒径图

2 应用矛盾矩阵确定问题解决方法

以轻烧粉为原料制备氢氧化镁,由于原料中的杂质过多,得到的产品会出现纯度低、粒径分布不均匀、晶型不理想且附加值低的情况。为了解决这些技术问题,实验采用TRIZ理论,确定了2个工程参数:9(形状)、31(有害因素)。形状:产品的形貌;有害因素:蒸氨溶液中杂质离子。

根据阿奇舒勒矛盾矩阵表,得到6个推荐原理:

1)01-分割原理。将一个物体分成几个相互独立的部分。在化工方面包括很多方面,如传质过程中的气体吸收、蒸馏、萃取、吸附、干燥等;热力学过程中的温度和压力变化的过程,包括液化、冷冻等。

2)02-抽取/分离原理。将物体中产生负面影响的部分或属性取出。

3)04-非对称原理。物体由对称形式转为不对称形式。

4)07-嵌套原理。一个物体通过另一个物体的空腔。

5)24-中介物原理。利用可以迁移或有传送作用的中间物体;将物体暂时附加给某一物体。

6)35-改变物体的物理/化学状态。

经过分析,04、07原理与本问题无关;01原理在化工方面应用比较广泛,35原理在本问题上的应用与01原理重叠,且比较专一,可理解为把溶液中氯化镁结晶出来,使其纯度得到提升;02原理是将影响实验结果的负面因素(杂质离子)去除;24原理可以考虑成将蒸氨溶液中的氯化镁转移到另外一个相,从而达到氯化镁与杂质离子分离的效果。因此拟定:02抽取/分离;24中介物;35改变物理/化学状态。

根据02抽取/分离原理推导出对应的分离方法即对杂质离子等除杂,本文采用针对蒸氨溶液的离子等杂质除杂方法得到较纯的氯化镁母液,来排除干扰离子及不溶物杂质对氢氧化镁品质的影响;根据原理24中介物,将正丁醇、丙酮视为中介物,利用其固有的特性,分别用正丁醇、丙酮及正丁醇与丙酮的混合液与蒸氨溶液进行盐(氯化镁)的萃取;根据原理35改变物理/化学状态,在蒸氨反应完成后,为得到高纯度氯化镁溶液,且要改变物理化学状态,需制备饱和的氯化镁溶液,使其冷却结晶。将得到的氯化镁晶体配制相应的溶液做沉镁实验。

3 02抽取/分离原理的应用

由表2可见,蒸氨反应结束后,通过过滤可除去全部SiO2及其他水不溶物杂质。蒸氨后,钙进入体系。但根据本课题组之前的研究结果表明[12],在本实验体系中,Ca2+浓度小于0.5 mol/L时,对氢氧化镁产品纯度和形貌造成影响较小;溶液中的杂质离子可能会影响产品形貌与粒径,实验通过与纯氯化镁溶液对比,考察了不同离子对产品的粒径及形貌的影响。结果表明,Fe3+和SO42-对产品的粒径、形貌影响较大。因此,本实验以去除杂质Fe3+和SO42-为主。

3.1 去除SO42-和Fe3+等杂质离子

杂质SO42-的存在令氢氧化镁产品的粒度分布不均匀,使产品团聚严重,性能下降。由于硫酸根有易吸附的特性,所以附着于氢氧化镁表面。这个现象使氢氧化镁分子中的氢氧根、镁离子生长基元上不能互相叠合,阻碍氢氧化镁产品生长,造成氢氧化镁产品形貌不规则,所以要对SO42-进行处理。这是由于硫酸根表面容易吸附氢氧化镁、氢氧化镁激进分子和离子不能再复合增长,抑制了氢氧化镁的增长,使其形状不规则。

脱除 SO42-的方法[13]一般有 3 种,即冷冻法 、氯化钙法和钡盐处理法。冷冻法基建费用大、维护费用高、操作比较复杂。氯化钙法虽然操作简易,费用比较低,但脱除率低,卤水中尚残留一定量的硫酸根。为了避免溶液中混入其他杂质离子,同时避免以上缺点,笔者选用BaCl2作除硫剂,加入的BaCl2与SO42-的物质的量比为1∶1,对蒸氨溶液做精制除杂处理。

Fe3+的混入会使氢氧化镁粒度分布不均匀,团聚现象严重。这是因为沉镁反应时,随着溶液pH的增大,Fe3+会形成 Fe(OH)3。 而 Fe(OH)3具有胶体的性质,会使产品严重团聚,造成产品粒径变大。同时,Fe(OH)3也属于沉淀,混入产品中会导致氢氧化镁纯度降低。因此,当沉镁刚刚出现沉淀时,建议将沉淀及时过滤,此时即可除去杂质Fe3+。

3.2 应用抽取/分离的结果与分析

经过02抽取/分离原理指导下的实验方案结果如图4~6所示。

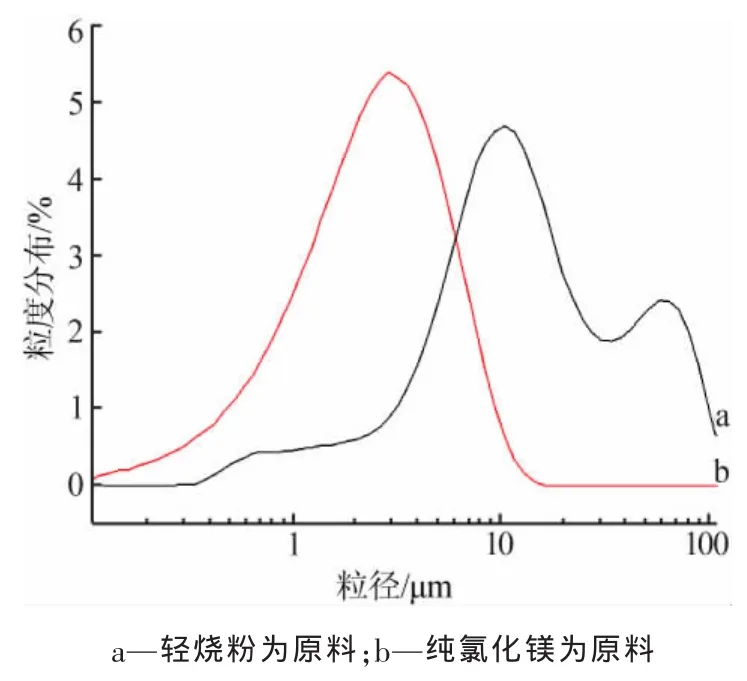

由图4可见,以轻烧粉为原料,通过蒸氨反应制备的氯化镁溶液经沉镁合成的氢氧化镁产品粒径分布不均匀、杂峰多、峰形低矮、团聚现象严重;而分析纯氯化镁所制备的氢氧化镁产品粒径的峰形尖锐,对照图5的SEM照片可知,产品晶粒分布均匀,无明显团聚现象。

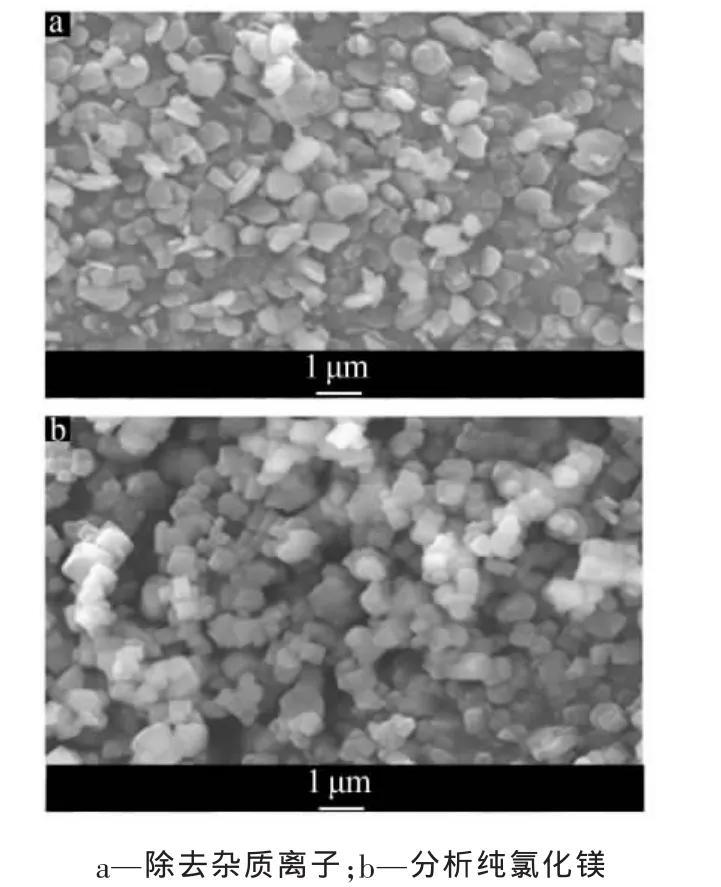

由图5可观察到,经02原理除杂之后,脱除效果十分理想。制得的氢氧化镁产品形貌及其分散性均有明显的提高。与纯氯化镁溶液制得的氢氧化镁产品相比,尽管形貌略有不足,但产品晶型得到明显改善,具有一定的厚度,开始呈现块状结构,形貌更加规则。

图4 氢氧化镁粒度分布曲线

图5 不同原料制得的氢氧化镁SEM照片

由图1和图6可知,3个产品的XRD衍射峰与标准卡片PDF 2-2003 No.84-2164氢氧化镁的衍射峰一致。图1由于未除杂,所以蒸氨液中杂质过多,影响氢氧化镁的纯度与结晶效果,同时XRD衍射杂峰多,团聚严重,为无规则片状结构。与图1对比,图6a中的杂峰明显减少,各个晶面衍射峰峰值都增加明显,峰型尖锐。这说明除杂之后,不仅改善了氢氧化镁的形貌以及分散性,还优化了氢氧化镁的各个晶面的结晶性。其中(001)面以及(101)面的峰值增加最多,得到充分生长。这与图5a的结果一致。晶粒逐渐生长均匀,宏观稳定性提高,与图6b中分析纯氯化镁溶液得到的氢氧化镁对比,相差无几。因此,以TRIZ理论中的01分割原理指导的除杂实验方案可行,为制备高品质的氢氧化镁产品提供了具有实践意义的理论指导,同时为更好地进行工业化流程生产提供了有力保障。

图6 不同原料制得的氢氧化镁XRD谱图

4 24中介物原理的应用

利用中介体的传递或物质本身的迁移,浓缩蒸氨溶液,提纯氯化镁溶液,为沉镁过程提供纯度较高的氯化镁溶液,以得到形状较好的产品。氯化镁溶液为盐类物质,根据胡柏玲等[14]研究表明,正丁醇、丙酮等有机溶剂与盐的水溶液可以发生盐析效应,实现各离子在二相中的组分分配差异,相的分裂必然会导致组分不同,从而改变互溶度,进而实现物质的提纯。根据此结论可以将正丁醇、丙酮视为中介物,利用其固有的特性,分别用正丁醇、正丁醇与丙酮的混合液与蒸氨溶液进行盐(氯化镁)的萃取。

向一些有机溶剂的体系组分中加入适当的盐组分,此时盐和溶剂中的水合中间体共同作用,生成水化盐离子和溶剂分子。其中的水化盐离子可以改变水分子与溶剂分子的状态。分子间的吸收结合状态被改变成排斥状态,在这种情况下,水化盐离子与溶剂出现分层。该现象可以导致水相中的溶剂被排斥回有机相,并使有机相中的水分子被拉回到水相,则该体系得到有效的分离。

4.1 盐效萃取

选取1.2节实验步骤得到的蒸氨溶液,利用有机溶剂正丁醇和丙酮,进行盐效萃取[15]。分别利用蒸氨溶液与正丁醇-水体系、正丁醇-丙酮-水体系进行盐效萃取,具体步骤:分别将正丁醇、正丁醇-丙酮混合溶液在常温下配制相应的饱和水溶液。挑选出质量分数由低到高的含有氯化镁的蒸氨溶液,再与配制好的正丁醇等饱和水溶液混合。将混合液倒于锥形瓶中继续混合,利用恒温震荡装置,设定温度,在水浴恒温振荡器中混合振荡一定时间,使其充分混合。再将混合液倒入分液漏斗中静置分层,待出现清晰相界面后进行分液。下层盐水相从分液漏斗下面的旋塞处流出,关闭活塞,上层有机相直接从上口倒出。再检验氯化镁溶液的纯度是否提高。

4.2 应用中介物原理的结果与分析

在中介物的分析原理指导下设计实验方案,取一定浓度蒸氨氯化镁溶液做实验,结果见表3。

表3 蒸氨母液进行盐效萃取的实验结果 mol/L

实验证明:尽管这2种体系下的盐析效应都可以正常进行,盐成分进入有机相,正丁醇-丙酮混合体系的盐效萃取相对正丁醇的单一有机体系效果更好。但仍然有几个重要的问题未能解决:1)蒸氨溶液为氯化镁和氯化铵的混合溶液,2种盐成分浸入有机溶剂的能力不是很强,组分差别不大,盐析效果没有预想的好;2)2种盐成分浸在有机溶剂中,仍难以分离;3)将水分离出之后,利用旋转蒸发该萃取液,然而效果并不理想,耗费大量能量却没有得到高纯度的氯化镁溶液。因此方法不理想。

5 原理35改变物理化学状态的应用

原理35需以改变反应过程中物质的物理或化学状态来达到除杂的目的。在蒸氨过程中,为得到高纯度氯化镁溶液,需改变溶质的物理化学状态。制备饱和的氯化镁溶液,使其冷却结晶,再将得到的氯化镁晶体配制相应的溶液做沉镁实验。

蒸氨反应同样使用含氧化镁89.22%(质量分数)的轻烧粉与氯化铵溶液反应,油浴条件下生成氯化镁和氨气,该实验采取200 mL反应体系。为了得到高纯度的氯化镁溶液,则要调整反应物中MgO和NH4Cl为不同的物质的量比,反应温度为100℃,反应时间随实验而定,搅拌速率为200 r/min。反应结束后抽滤,保留滤液,得到含有氯化镁的蒸氨溶液,再将蒸氨液冷却结晶,对结晶出的物质做成分检测,结果见表4。

表4 蒸氨溶液和结晶数据

对于蒸氨溶液经冷却析出的晶体,通过成分分析可知,90%以上的晶体为氯化铵晶体,少量晶体为六水氯化镁晶体。实验结果表明,尽管蒸氨反应过程中,课题组成功地改变其物理化学状态得到结晶,但晶体中氯化镁含量极少;另一方面,溶液中Ca2+、Fe3+、SO42-并没有减少,与未经除杂的溶液没有差别。总的来说,该实验并未达到预期的目的与要求。

6 结论

通过在实验中的应用,以及对TRIZ理论的深入研究,可以确定TRIZ理论是一套实用的、系统化的解决发明问题的理论方法体系。TRIZ理论解决问题的方法和工具将与时俱进,变得更为实用。其中它的矛盾矩阵、发明原理等相应的工具会不断得到改善,针对不同领域会有不同的发明原理等,促使TRIZ理论的技术进化法做出相应的变化,应用范围变得更为广泛。同时也得到了形貌较好的氢氧化镁产品,其产品生产过程得以创新。

通过对02抽取/分离原理的应用,在蒸氨反应过程中,加入相应的BaCl2除去SO42-;在沉镁反应过程中,刚出现沉淀时,立即过滤沉淀,除去Fe3+。最终得到的氢氧化镁纯度提升,形貌及其分散性均有明显的提高,且具有一定的厚度,开始呈块结构,形貌更加规则,各个晶面衍射峰峰值都明显增加。

在24原理中介物的应用中,正丁醇与混合体系都可以将蒸氨溶液中的水萃取出来,使盐成分进入有机相。而且正丁醇-丙酮混合体系的盐效萃取效果相对较好。但2种盐成分浸在有机溶剂中,难以分离。

原理35结晶提纯中,改变反应过程中物质的物理或化学状态,通过冷却析出的含有氯化镁和氯化铵的晶体,对其做成分检测,发现超过90%都是氯化铵的结晶,只有少量的氯化镁,在含有MgCl2的溶液中,Ca2+、Fe3+、SO42-等杂质离子并没有减少, 所以原理35未能达到预期效果。