提升思维品质的语文阅读新题型探索

冯 渊

(上海市静安区教育学院,上海 200070)

2017年版《普通高中语文课程标准》把思维发展与提升作为语文学科的核心素养之一,并指出:思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用获得的直觉思维、形象思维、逻辑思维和创造思维能力的发展,以及思维的深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升[1]。分清事实和观点,运用准确、适切的材料证明观点,是语文教学重视培养学生逻辑思维的主要途径。本文尝试例举一些试题,分析如何通过试题考查学生的逻辑思维能力,并以此引导语文教学提升学生的思维品质。

1 理据

提升逻辑思维能力,并非全方位传授形式逻辑知识,而是在分析论述类文本时,更多关注文本所讨论主题的一贯性(遵循逻辑学中的同一律)、观点与材料的一致性(强调论证的有效性)、运用论据证明观点的层次性(遵循逻辑学中各种命题和推理的规则)、评价论证的充分性(对是否遵循逻辑学中关于论题、论证、论据等规则的评判)等。在语文教学和考试中引入逻辑说理的常识和理念,可以引导学生更好地理解论述类文本的逻辑思路,对文本说理过程有清晰准确的判断和评价,进而影响写作论述类文章时能令人信服地说理。

亚里士多德将说服别人的方式分为道德模式、情感模式和逻辑说理模式,其中:情感模式是指运用修辞技巧来博得听众的情感共鸣进行说服;逻辑说理模式是通过信息和论证来说服听众[2]。下文按照这2种模式分析阐释。

2 运用数据比较达成修辞效果的说理试题

此处的修辞,并非仅指运用修辞格引发读者共情,从而增强说理的效果,更多的是指文本运用一切手法凸显某种信息,引发读者关注,这种说理在社会生活情境中,如某个团体为凸显某种主张、某个商家为宣传推广某个产品都会用到。以上海市2016年春季高考语文试卷中的一道题为例:

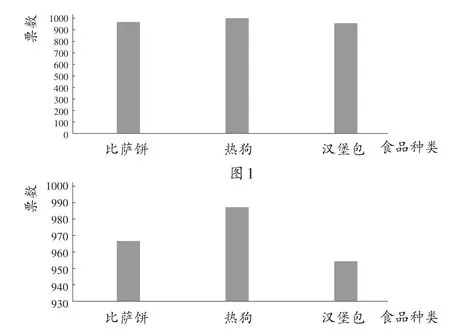

某团体就“最受欢迎的西餐食品”进行问卷调查,回收了近3 000份有效问卷,得到了相关数据(见表1),绘制并公布了2张柱状图(见图1、图2)。

表1 “最受欢迎的西餐食品”调查结果表

图2

问:如果你是一位经营热狗的餐饮店老板,你会选用哪一张柱状图来做热狗的推广?陈述你这样选择的理由。

呈现数字进行比较,一般不会出现误判,但将数字转换为直观图形,再运用比较的修辞手法,可能会产生全新的效果。很明显,图2带来的视觉冲击更大,凸显了热狗受欢迎的程度。这里并不存在数据作假问题,完全是将纵轴数据以10为单位造成的结果。如果选择图2,理由可以陈述为:图2显示的3类食品的得票数虽然和图1相同,但图2纵轴的数据以930为起点,并以10为单位,使热狗一栏的得票数有远远超过其他几类食品的视觉效果。因此,图2可能比图1推广效果更好。

当然,也有人不赞同运用比较修辞手法无形中夸大一端的做法。选择图1的理由为:图1和图2显示的3类食品的得票数一样,但图2纵轴的数据以930为起点,并以10为单位,看图不仔细的人会误会“热狗”的得票数远超其他几类食品。虽然图2可能比图1推广效果更好,而且数据信息较为清晰,但图1更为准确、更科学,且不会引起上述误会。

从该题得到的启示是:以往的图文转换题,多是要求考生将图表信息转换为文字信息,检测的是信息提取、概括、阐释能力;而本题则要求考生对不同的柱状图进行评价,能力层级明显提高。这类试题要求考生具有批判性思维,对不同的呈现方式进行分析、判断,并作出评价。

运用数据比较这种修辞进行说理,不能单看柱状图的长短,还要关注表格纵轴横轴的数字及表格中的各项数据;有时还要仔细审查数据,包括数据的表现形式、比较对象等,最后得出结论。例如下面这个句子:

据***纳税计划,收入在20万元以上的纳税人将平均纳税10万元。

这句话乍一看,给人税负很重的印象,收入在20万左右的中产阶级不免慌张。实际上,原文信息中有一个重要的词语“平均”,年收入20万元以上的群体包括了巨富、富豪,收入刚超过20万元的人,纳税不可能是10万元,10万元只是一个平均数。

设置社会生活情境,要求学生在这种情境中仔细查究信息,学会追问、反思,以此帮助学生提高思辨能力。理解文本内容是进行评价的前提;如果不能准确地概述信息,不能区分各种表现形式的细微差别,就很难对此进行评价。因此,这类试题对学生养成缜密的思维习惯很有好处。在阅读教学中,教师应引领学生关注文本形式,揣摩文本采取某种表现形式的意图,从而接受或者拒绝这种情感说理模式,达到有效培养学生理性思维的目的。

3 运用论证提升思维品质的试题

高考语文全国卷的论述类文本阅读题一般为3道选择题,类型分别是:原文内容概述、原文论证方法分析、根据原文信息进行推断等;部分省市卷有解释重要概念、分析论证思路等类试题。这些是考查学生思维水平的最基本要求,也是必需的,但这些试题的能力点多偏向于概括,即使是分析全文的论证思路,也多停留在概括各段大意的能力层级上。其实,论述类文本更应该多关注论证过程。所谓论证过程,不只是论证方法的静态分析,还要对例证材料的运用和论证层次的推进进行分析,例如,解释例证材料是怎样证明观点的,各个段落是怎样就某个问题进行递进式论述的。精准分析这些问题,有助于提升思维水平。

3.1 分析事例怎样证明观点

论述类文本一般都会援引事例证明论点,这种例证法也是学生写作论述类文章最常用的方法;但是学生在运用例证时,常常难以将事例蕴含的旨意与作文材料暗含的主旨准确对接,以致材料与观点若即若离。例如下面这道作文题,要求根据材料,自选角度写作:

鲤鱼都想跃过龙门变为龙。可是龙门太高,只能望而兴叹。于是祈求佛祖降低龙门高度。佛祖被感动,降低了高度,每条鲤鱼都顺利跃过,实现了梦想。但它们很快发现自己没有了做龙的感觉。

材料暗含的意思,可以是“标准不能放低,放低标准就失去了价值”,也可以是“慈悲不是盲目送人情,一切皆需遵循规则”。有学生提供了这样的事例:

出身普通家庭的施瓦辛格立志从政,而美国政客必须具有社会影响力,且身后需要有强大的财团支持。并未受过高等教育的他若想完成此目标的第一步就是要有一份能满足这2个条件的工作——演员。在通过演艺事业闻名世界后,施瓦辛格毅然决然地竞选美国加州州长。如今的他,依旧在政界和影视圈以双重身份打拼自己的人生。

这则事例蕴含的意思是:人要实现自己目标,必须对自己的人生分步规划。这能证明作文题所给材料暗含的旨意吗?

从学生作文的缺陷反观阅读题的设计,可以发现,加强事例与观点一致性的思维训练,让学生思考事例是怎样证明观点的,有助于学生聚焦核心问题,进行精准有针对性分析,且能让学生养成严谨的思维习惯。以2018年高考上海卷的论述类文本阅读题为例:

用本文的“成本效益”观念,对第⑫段“学习达成目标”这一事例加以分析。

⑫……喜怒哀乐既是对已然之事的反应,对未来也有刺激、诱发、提醒、警示的作用,让人追加或停止新的成本投入,譬如,学习达成目标,得到嘉勉,有了“喜悦”的情绪;这种生理和心理上的状态,会诱发后续的行为,从而带来更多的类似情感。……情感同理智互补合作,以保障和增进生物体的福祉。(选自熊秉元《喜怒哀乐的经济学原理》)

文章的大意是:人不是完全受情绪控制的,相反,人拥有控制情绪的理性。人各种行为的理性支撑,就是“成本效益”观念,付出成本与取得效益存在互动关系:投入成本,会收获效益和喜悦;获得效益的喜悦,会刺激再次投入成本。这就是人有喜怒哀乐等情绪背后的经济学原理。为了证明这一观点,材料以学习达成目标为例,要求分析这一例证是怎样证明“成本效益”观念的。可以这样分析:在“学习达成目标”这一事例中,学习中的付出是成本,获得的喜悦情绪是效益;已获得的效益,会诱发人投入新的成本,从而带来新的效益;学习达成目标带来的喜悦,会诱发新的学习,从而带来新的喜悦。环环相扣,层层相生,清晰准确。这就是事例论证的力量。回答这类试题,无形中会锻炼学生严谨思维的习惯,对学生思维品质的提高,都有明显的针对性。

3.2 分析文章各段落之间的逻辑关系

要让学生充分理解论述类文章的文脉,必须进入文本内部,具体分析各段、各层、各句之间的关系,不能停留在“首先、然后”的承续关系的说明上,要搞清楚后面的句/层/段与前面的句/层/段在讨论核心问题上是怎样各司其职,又是怎样将问题引向更为深入的层面的。以2018年高考上海卷的论述类文言文《心源亭记》中的试题为例:

第③段的论述在第②段的基础上推进了一层,请加以分析。

②噫!旨哉,“心源”之名亭也!夫源者,井内之泉也,而必冠之以心者,何哉?湛然以清者,水之本体也,苟终日荡之,未有不浊者也,虚灵不昧者,心之本体也,苟私欲蔽之,未有不昏者也。水之荡而浊者,有时静焉,则本体之清于是乎出矣。心之蔽而昏者,有时静焉,则本体之明于是乎在矣。甚矣,水之清浊有似于人心之昏明也!

③清而明者,莫不皆由乎静;浊而昏者,莫不皆由乎动。然水之浊者,静则清矣,初无用力于其间;而心之明者,虽由乎静,必有主敬之功焉。此心之明,德无或昏也,故曰“学问之道无他,求其放心而已矣”。

这道题要求学生分析段与段之间的关系,意在引导学生关注文章的说理思路,引导学生懂得作者层层推进的用心;同时,在提示学生写作论述类文章时,每个段落都有其特定的论证功能,不能仅依靠引证和例证单纯地从一个平面上展开,在比较和对比中将问题引向深入。

学生要阅读相对复杂的论述类文本和整本的社科类著作,必须对单篇文本的内部结构或整本书的章节逻辑关系有清晰的了解,学会分析文本的逻辑结构,能提炼单篇文本的思路和社科类专著的理论框架;不仅要从整体上把握复杂文本阐释的道理,还要善于剖析道理、观点、主张是如何被阐释和证明的。论证过程分析类试题旨在引导学生面对复杂的现实生活,针对某个论题或者某种现象发表看法时,能有条不紊地梳理和整理自己的思路,将自己的观点清晰、准确、有层次、有深度地表达出来。这类试题对培养学生的理性思维,提升语文学科核心素养至关重要。

3.3 分析论证的缺隙

判断材料能否支撑观点,支撑是否有力,是用来检测考生思维品质的重要途径。因此设计试题时,要援引一些论证过程可能存在瑕疵的文本,如段落层次确实存在模糊、晦涩甚至混乱的文本,或材料不能证明观点,或材料在证明观点的过程中缺乏针对性分析,再或材料的援引确实存在琐碎赘余缺陷等,要求考生对这些存在的问题作出准确判断。只有通过这样的训练,考生才有可能养成缜密、清晰的思维习惯,写出具有说理深度和力度的文章,才能在不断审视他人文本和不断撰写论述类文本的过程中提高思维品质。以2018年上海春季高考中的一道题为例:

第⑦段论证了艺术美在推动社会前进方面的特殊价值,你认为论证是否充分?请作出判断并说明理由。

⑦第二,艺术美在推动社会前进方面,具有特殊的价值。艺术美虽然有供人消遣、娱乐的一面,但更重要的是,它负有推动社会前进的特殊使命。朗吉弩斯说:“艺术作品不仅打动听觉,而且打动心灵,能把人的禀赋和修养中那些文词、思想、行动,以及美的意象都鼓动起来,把作者的情感传到听众的心里,引起听众和作者共鸣。就是这样通过由文词建筑起来的巨构,作者把我们的心灵完全控制住,使我们受到作品中的崇高、庄严、雄伟等品质的熏陶,潜移默化。”艺术美能够征服人心,鼓舞人心,促使人们奋发向上,以达到推动社会生活前进的最后的目的。(《艺术美的特殊价值》)

本段引用朗吉弩斯的话作为直接证据,属于引用论证。引用论证要求引用的内容必须与所持观点保持一致。有时候,被引用的内容具有多义性,至少要让其中的一种含义与论述主旨保持高度一致,同时文本必须对此进行阐释,以引导作者对引用内容与所持观点共同要素的关注。

根据文本,要证明“艺术美在推动社会前进方面有特殊价值”这一论断,需要证明:推动的发出者是艺术美,被推动前进的是“社会”,这种价值应该是“特殊”的。本段引用的内容阐述的确实是艺术美征服人心、鼓舞人心的作用,但是这些作用主要表现在对个体的听觉、心灵、情感、品质方面的影响,而非对社会的价值,所以这个论证不能有力地证明“艺术美在推动社会前进”方面具有价值;另外,这一段也未能对这一价值是否“特殊”进行论证,所以,这种论证是不充分的[3]。也许,对专业学者来说,这篇取自高校文艺理论教材的文章,表述存在“此中道理不言自明”的情况;但对普通读者,如考生从非专业的角度进行评判,完全可以认为这段文字对于从净化人心、鼓舞人心到推动社会进步之间,应该补上一段论述,并将艺术推动社会进步的作用,与经济、文化、教育等推动社会进步的作用进行对比,提出艺术作用的特殊价值,这样才算是充分、完善的论述。

这道评价题意在提醒学生密切关注论证过程,发现论证过程中的疏漏,从质疑出发,培养批判性思维。因为批判性思维最大的特点就是能根据知识背景和可能的推断来对文本进行主动、持续和缜密的思考[4]。

以上所举试题,从测试的角度,有意识地引导师生关注思维过程,从严密、准确、有力、充分等角度训练思维,在阅读和写作过程中培养学生的反省和批判意识,最终养成缜密、深刻的思维品质。