丘陵山区地下水流动特征及核素迁移数值模拟

朱君,陈超,李婷,张艾明

(中国辐射防护研究院 核环境模拟与评价技术重点实验室,山西 太原 030006)

0 引言

据全球核电机组的数量和分布统计,一半都建设在内陆,美国、俄罗斯、加拿大等国家则更多。目前,我国的核电机组主要分布在东南沿海地区,未来发展到一定规模,沿海没有足够的地方,内陆核电的发展难以避免。2008年,湖南桃花江、湖北咸宁和江西彭泽三大内陆核电项目正式获得批准并开展前期准备工作,但是三年后的日本福岛核事故,出于安全因素考虑内陆核电项目全部进入搁浅期。

根据取排水特点,内陆核电厂址大部分将处于大江、河流等丘陵山区。氚(H-3)是核反应堆释放的特征污染物,1994-2005年,大亚湾核电站共排放液态氚5.6×105GBq。作为一种弱β放射性核素,不会对人体造成外照射危害,但是由于半衰期长,直接或者间接进入人体后,易与DNA等有机质结合,对组织和器官造成内照射,诱发突变。更重要的是H-3不受地下水环境岩土介质的吸附和阻滞作用,进入含水层后其迁移速度与地下水流速基本上一致,危害极大。因此,合理评估H-3在丘陵山区地下水中的迁移、转化行为,对内陆核电的选址、设计、建造以及事故应急措施的制定是十分迫切和必要的。

丘陵山区在冲沟、河谷阶地、山梁等不同的地貌单元组合下,地下水系统的补给与径流变得十分复杂,并且第四系松散层受侵蚀作用,仅堆积在冲沟底部和河谷,受地形阻隔,地层的不连续决定了冲沟间第四系松散孔隙地下水的相对独立性,如何描述第四系松散孔隙地下水,在数值模拟中合理的建立丘陵山区的水文地质概念模型是难点。目前相关模型通常分为两类,第一类是将第四系松散层与基岩的交界处作为边界,将冲沟或者河谷单独分割出来[1-2],该方法局限于第四系松散孔隙单一含水层且范围受限,对研究松散孔隙地下水与碎屑岩裂隙地下水之间的转化,以及多地层三维数值模拟显然不适用。如,吴乐[3]采用GMS数值模拟软件,建立了北京西山地区地下水流三维模型,分析南水北调条件下,不同开采方案的区域含水层系统响应特征,虽然研究是针对西山地区,但模型以山前平原分界线为界,实质上只考虑了山前冲洪积扇地区,而将山区地下水作为侧向径流补给赋予模型;龚继文[4]基于GMS平台以重庆某山区为例,构建三维水文地质模型,得到山区的地下水流场空间分布,但是模拟结果只是砂岩裂隙含水层、碳酸盐岩溶含水层的地下水流场,没有耦合分布在冲沟与河漫滩的第四系松散孔隙含水层。另一类是将松散孔隙含水层与碎屑岩裂隙含水层整体考虑,得到统一的地下水流场[5-6],简单概化可能造成地下水水位线在冲沟上“悬空”,或者是增加冲沟第四系松散孔隙地下水的水力梯度,造成污染物迁移过快,无法真实地反映丘陵山区地下水流动特征下的污染物迁移规律。

地下水数值模拟已成为解决地下水资源开发、定量评价和溶质迁移等各领域问题的重要手段,从地形地貌特征划分,国内研究主要集中在平原区和盆地区[7-17]。例如,胡立堂[18]应用TOUGH2软件建立了北京市平原区饱和~非饱和地下水三维流模型,研究地下水供水方案的合理性,其结果为南水北调入京后北京市地下水补给和压采方案提供了有效的技术支持。董少刚[19]分析了太原盆地地下水三维流动特征,建立松散沉积层的地质结构模型和地下水的三维流动数学模型,利用数值模拟方法再现了太原盆地地下水流动的时空变化规律。但是真正能够刻画丘陵山区地下水系统补给、径流和排泄特点的模型,鲜有报道。

国外已经将丘陵山区的地下水数值模型成功用于评估乏燃料后处理厂、核废物处置场对地下水环境的影响。EUREX后处理厂始建于20世纪60年代,位于意大利北部山前冲积倾斜平原,2006年监测发现地下水中存在放射性核素90Sr, Sanctis等[20]应用FEFLOW建立了三维地下水核素迁移模型,通过监测数据对模型进行了验证和率定,成功的反映了90Sr在地下水系统中的迁移、转化规律。Gmünder等[21]应用FEFLOW建立了瑞士北部山区深地质高放废物处置场的区域三维水文地质模型,评估了地下水渗流场对处置场的安全影响;并详细论述了如何在模型中精细概化地层剥蚀出露、断层等复杂地质构造[22],以及对地下水渗流场的影响。Luo等[23]采用近、远场三维嵌套模型的方法,同时建立了瑞士北部山区6个中、低放废物处置场的三维地下水数值模型,刻画了地下水系统的补给、径流和排泄特征,为选址及安全评估提供科学依据;并实现了在模型中概化构造及断层[24-26],阐述优先通道对核素迁移、扩散的影响。

内陆核电的地形地貌特征有别于平原区和盆地区,如何准确的描述丘陵山区地下水流动的复杂特性,是现阶段亟须解决的问题。本文将选择山西汾河河谷的典型丘陵山区作为研究对象,拟从三维地形地质模型的构建着手,应用GOCAD地质建模软件,刻画地层的分布、剥蚀以及倾向特点;在结合地下水数值模拟软件FEFLOW,构建三维水文地质模型,精细概化地下水系统的补给、径流和排泄特征,以期解决丘陵山区复杂的地下水流动问题。

1 建模方法

1.1 地质建模

选择具有代表性的山西宁武县西马坊乡~新堡乡的汾河河谷作为研究对象,位于宁静向斜西翼,倾角5~78°,下伏基岩地层剥蚀出露,呈狭长的条状分布,地质构造复杂,属于下静游岩溶泉域。总体地势西北高、东南低,最高海拔1 681 m,位于西部山梁;最低海拔1 320 m,位于汾河阶地,由黄土峁梁、冲沟、河谷阶地组成,属于典型的丘陵山区地貌。

地层由新到老依次分为第四系、侏罗系、三叠系。第四系主要分布于山间冲沟和汾河河谷,上部为灰黄色亚砂土、细砂土,下部为砾石层。侏罗系由中统云岗组(J2y)紫红色砂质泥岩、灰绿色含砾长石砂岩、黄绿色粉砂岩;大同组(J2d)不等厚互层的灰白色石英砂岩、灰色砂质泥岩组成。三叠系由中统铜川组(T2t)灰红色长石砂岩、黑色页岩和二马营组(T2er)肉红色长石砂岩、紫色砂质岩组成。

为了能够刻画丘陵山区地下水系统的补给、径流和排泄条件。必须在模型中尽可能真实的反映研究区的地形地质条件,因此需要建立三维数学模型,并在模型中刻画第四系松散层的分布特点,以及侏罗系云岗组和大同组、三叠系铜川组和二马营组地层的出露、剥蚀以及走向、倾向特点。

应用GOCAD软件建立三维地形地质模型,地形数据从1:1 000图上矢量化获取,模型自上而下分为第四系松散层、侏罗系云岗组和大同组、三叠系铜川组和二马营组地层。采用三角网格剖分,除第四系松散层,其余地层均剖分为2层,因此空间上共剖分为9层,在冲沟和汾河河谷区加密,共产生节点912 780个,单元格1 634 139个。

1.2 水文地质建模

研究区地下水类型主要分为第四系松散孔隙地下水和碎屑岩裂隙地下水。松散孔隙含水层主要分布在较大的冲沟和汾河河谷,由亚砂土、细砂土、沙砾石层组成,水位埋深浅,接受大气降水、地表水的入渗补给和基岩风化裂隙水的侧向补给,地层的不连续决定了冲沟间第四系松散孔隙地下水的相对独立性,不可能穿越基岩山体发生水力联系,所有冲沟间的第四系松散孔隙地下水沿沟谷向下游排泄,最后汇入汾河河谷产生联系。碎屑岩裂隙含水层与上覆第四系含水层有较好的水力联系,在出露区接受大气降水补给,地下水顺岩层倾斜由向斜两翼向轴部运动,具承压性。

将GOCAD建立的地形地质模型导入地下水数值模拟软件FEFLOW,同时模拟区地下水主要赋存于松散孔隙含水层和碎屑岩类裂隙含水层两类。自上而下划分第四系松散孔隙含水层、侏罗系云岗组砂岩裂隙含水层、侏罗系大同组砂岩裂隙含水层、三叠系铜川组砂岩裂隙含水层和二马营组砂岩裂隙含水层。

模型的西北部(AB段)以三叠系二马营组出露处为界,处理为流量边界;东南部(CD段)以汾河为界,处理为定水头边界;东北部(BC段)以地表分水岭为界,西南部(AD段)以冲沟为界,均处理为通量边界。整个模拟区东西长约9.0 km,南北宽约11.0 km,面积约82.0 km2。各含水层系统在地层出露处接受大气降水补给。另外,地下水系统符合质量守恒定律、能量守恒定律和达西定律;考虑污染物运移的特点,地下水运动概化成空间三维稳定流;参数随空间变化,体现了系统的非均质性。因此,将整个模型概化为非均质各向异性、空间三维结构、稳定地下水流系统(见图2)。

水文地质参数主要包括含水层x、y、z方向的主渗透系数Kxx、Kyy、Kzz和大气降水补给入渗系数。渗透系数Kxx、Kyy取值主要参考煤矿水文地质勘查成果中的注水、压水和抽水实验获取的实测值,并在模型识别过程中进行修正,垂直方向的渗透系数Kzz取水平方向渗透系数的1/10。该地区多年平均降雨量为468.1 mm,降雨入渗系数α参考经验值,松散岩类取0.06,碎屑岩类取0.24(见表1)。

表1 含水层概化及参数取值

1.3 核素迁移溶质建模

从污染物迁移途径考虑,第四系松散孔隙含水层作为首要收纳水体,最先受到污染,且与地表水联系最为紧密,研究核素在丘陵山区的迁移、转化规律,必定不可忽略第四系松散孔隙含水层。如何精细的描述丘陵山区复杂地貌条件的地下水流动特征,是研究核素迁移运动规律的关键问题。

对三维地质、水文地质模型进行识别和验证后,加入对流~弥散模块,建立核素迁移溶质模型。H-3作为核反应堆释放的特征污染物,重要的性质是不受地下水岩土介质的吸附和阻滞作用,迁移速度与地下水流速基本上一致。因此,在溶质迁移模型中不考虑吸附、化学反应,仍以对流与弥散为主,加入衰变。

(1)

式中:t为核素运移时间,d;C为溶解相浓度,Bq/cm3;λ为衰变常量,d-1;Dxx、Dyy、Dzz为x、y、z主方向的弥散系数,cm2/d;qxx、qyy、qyy为x、y、z主方向的流速。

另外,弥散度是影响H-3迁移的一个关键参数,参考文献和经验值第四系松散孔隙含水层纵向弥散度αL取5.0 m,碎屑岩类裂隙含水层纵向弥散度αL取0.3 m,横向弥散度αT取纵向弥散度的1/10。假设H-3每天泄漏1 000 Bq进入地下水,按连续泄漏考虑,计算30 a和60 a H-3污染晕随时间和空间的变化情况。

2 结果和讨论

2.1 地下水水流数值模拟结果

将边界条件、水文地质参数等代入模型,并且以稳定流运行得到模型的地下水水位等值线,见图2。由计算水位线分布可知,第四系松散孔隙地下水在接受两侧基岩裂隙水的补给后,向冲沟汇集,最终由西向东排泄于汾河。碎屑岩裂隙地下水受宁静向斜地质构造的影响,地下水顺岩层倾斜由向斜两翼向轴部运动,总体流向由西北向东南径流,具有承压性。模拟结果与水文地质调查所描述的地下水流动特征基本一致。

Fig.2 Groundwater flow of model图2 模型地下水流场图

模型的识别与验证是模拟过程中重要的一步工作,通过拟合实测地下水水位,识别水文地质参数、边界条件,使建立的模型更加符合研究区的水文地质条件,以便更精确的定量模拟区地下水的补、径、排。

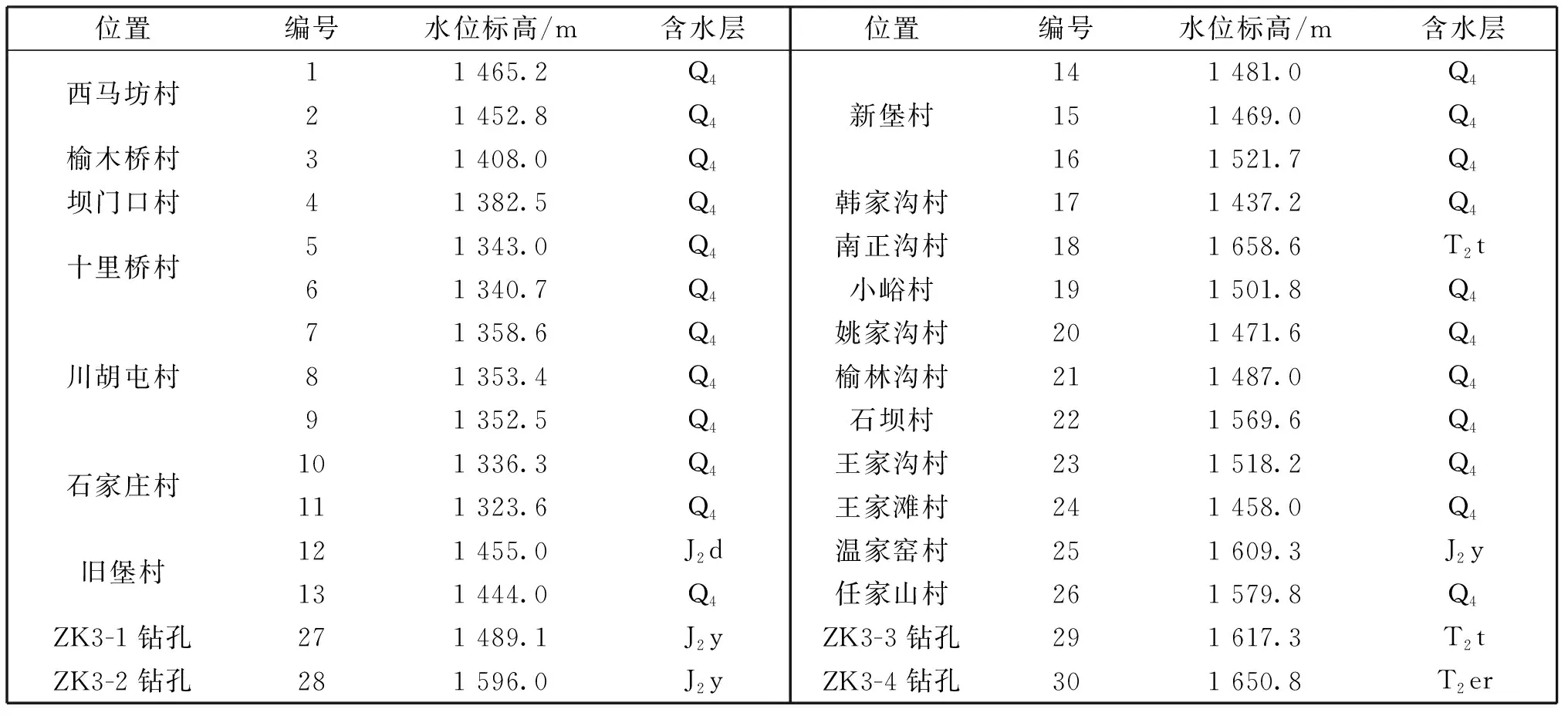

调查研究区内的18个村庄的饮用水水井资料,包括地下水水位标高和含水层类型。一方面用于分析研究区的地下水流动特点;另一方面可以作为水位实测资料,验证模型的合理性。共有饮用水水井26个,23个取自第四系松散孔隙含水层,分布在冲沟和汾河河谷;其余3个取自碎屑岩裂隙含水层。同时,收集研究区煤矿的4个水文地质钻孔资料(见表2)。

表2 水位实测数据

由拟合结果可知,除了16#和21#点位外,地下水实测水位与预测水位的残差平方和SSE为26.02,见图3。所建立的水文地质模型、边界条件以及水文地质参数的选取能够反映丘陵山区复杂地形地貌条件下的地下水流运动特征,可以利用模型进一步预测核素迁移、转化规律。

Fig.3 Fitting of groundwater level图3 地下水水位拟合

2.2 核素迁移数值模拟结果

计算30年后H-3的浓度晕中心值为23.0 Bq/L,0.1 Bq/L浓度晕沿沟谷向下游迁移了约700 m,第四系松散孔隙地下水沿程水头变化范围1 443 m~1 431 m,水力梯度约0.017,流速0.057 m/d(见图4)。

60年后H-3的浓度晕中心值为25.0 Bq/L,基本上处于稳定,0.1 Bq/L浓度晕沿沟谷向下游迁移了约1 650 m,沿程水头变化范围1 443 m~1 407 m,水力梯度约0.022,流速0.073 m/d(见图5)。

污染物迁移速度取决于地下水的水力梯度,而丘陵山区冲沟与河谷中的第四系松散孔隙地下水水力梯度并不偏大。针对丘陵山区复杂的地下水流动特征,也有将松散孔隙含水层与碎屑岩裂隙含水层统一考虑,得到统一的地下水流场[5-6],这种简单的概化造成结果严重的失真,一方面可能造成地下水水位线在冲沟上“悬空”;另一方面增加了冲沟第四系松散孔隙地下水的水力梯度,造成污染物迁移过快,参考上述文献,地下水流速会到达6.2 m/d,无法真实的反映丘陵山区地下水流动特征下的污染物迁移规律。

Fig.4 Migration distribution of H-3 after 30 years图4 30年H-3迁移分布图

Fig.5 Migration distribution of H-3 after 60 years图5 60年H-3迁移分布图

3 结论

本文选择山西汾河河谷典型丘陵山区作为研究对象,首先应用GOCAD软件建立三维地形地质模型,刻画了第四系松散层、侏罗系云岗组和大同组、三叠系铜川组和二马营组地层的分布、剥蚀以及倾向特点;然后结合地下水数值模拟软件FEFLOW,构建三维水文地质模型。计算结果可以精细的概化丘陵山区第四系松散孔隙水、碎屑岩裂隙水的补给、径流和排泄特征,第四系松散孔隙地下水在接受两侧基岩裂隙水的补给后,向冲沟汇集,最终由西向东排泄于汾河;碎屑岩裂隙地下水受宁静向斜地质构造的影响,地下水顺岩层倾斜由向斜两翼向轴部运动,总体流向由西北向东南径流。

以不受岩土介质吸附和阻滞的H-3作为内陆核电的特征污染物,按每天连续泄漏1 000 Bq考虑,在第四系松散孔隙地下水中,60年后H-3的0.1 Bq/L浓度线沿沟谷向下游迁移了约1 650 m,迁移速度取决于地下水的水力梯度,并没有想象中的偏大,而将松散孔隙含水层与碎屑岩裂隙含水层地下水流场统一考虑,人为增加了污染物迁移速度,造成结果失真。