“无机及分析化学”教学中微课的设计及应用

徐先燕

(韶关学院 化学与环境工程学院,广东 韶关512005)

微课或微课程,是一类在10分钟以内,有明确教学目标,为集中说明一个问题的短小可视化视频课程。它是现今信息技术高速发展使教育与信息技术相互融合的产物,具有时长较短(5~10分钟)、内容精炼(有确定的知识点或明确的主题)、多样化(类型、素材、制作方法丰富)、易于传播(文件小)等特点[1]。在课堂前、课堂中、课堂后恰当的应用微课,可以助力教学。“无机及分析化学”是在生物科学、生物工程、动物科学、园艺、食品科学与工程、食品质量与安全等近化学类专业中,新生入校的第一门专业课,其教学效果将直接影响学生后续专业课程的学习。

微课作为新型的教学资源,为教师教学及知识交流提供了机会和平台。国内微课始于2010年,其相关研究自2011年起逐年增多。笔者以“微课”为主题在中国知网(CNKI)全文数据库检索,2011年到2018年间共有24 574条检索记录。可见,国内学者越来越关注微课的研究。如李慧娟等就微课中的问题连续体进行了设计并结合案例加以说明,以助力微课教学应用研究[2]。杨茵提出微课教学可以作为信息化手段与教育教学相融合的桥梁,将其作为课堂教学的补充,可以更好地为学生学习服务[3]。江伟认为微课可以应用在课前、课间或课后,但关键在于找到微课的最佳切入点[4]。陈媛对微课在化学概念原理知识教学中的应用展开了研究[5]。陈晓姣等基于首要教学原理,以聚焦问题为原则,展示了碘量法测定维生素C含量的微课的模块化设计,并探讨了微课的教学评价及存在的问题[6]。他们提出微课的制作一定要精,需要教师投入大量精力和时间。笔者近年担任“无机及分析化学”教学,考虑到微课的成效,为提高教学效果,缓解课时与内容的矛盾,在2018年度秋季学期开始尝试在教学过程中有针对性的设计并应用微课,以提高学生的学习效果。此次教学选用了焦琳娟主编的《无机及分析化学》第二版为教材。

一、“无机及分析化学”教学现状

作为近化学类专业化学学科知识体系搭建的基石,“无机及分析化学”的教学效果对后续专业课程如有机化学、生物化学、食品化学、食品分析等的学习具有重要的影响。“无机及分析化学”课程内容融合了关联度较大的“无机化学”和“分析化学”两门课程,在较全面地介绍化学基本原理的同时,又兼备了分析化学的实用性,其教学能较完整地体现化学学科的整体知识体系和学科思维。然而,正因其覆盖了无机化学和分析化学的主要内容,“无机及分析化学”表现出内容繁多,涉及面广,抽象复杂,各章独立性强,且要求掌握的知识点很多等特点,因此课程教学难度及学习难度偏大。

“无机化学”和“分析化学”的融合使得“无机及分析化学”学时一般压缩到64到48不等,教学课时有限[7-10]。要在有限课程学时内将知识面面俱到,往往会疏忽知识点的深化,使课程教学流于表面,学生能力和素质培养不够,久而久之学生学习兴趣索然,教学效果不佳[11]。因此,如何在紧张的课时下,加深学生对“无机及分析化学”的理解,提高其化学综合素养就十分重要。

二、微课的设计及应用

张一春教授曾提出“微课”是指为使学习者自主学习获得最佳效果,经过精心的信息化教学设计,以流媒体形式展示的围绕某个知识点或教学环节[12]。而笔者认可“有生命”的课堂是建立在师生交互配合,交流沟通,共同完成的[8]15。教学活动包含师生间问答、讨论、练习、反馈等互动环节,是师生间情感交流、心理互换的过程。完整性教学必是以沟通为目的的教学。所以,笔者将微课作为课堂教学的辅助和补充,所设计的微课是基于对学生学习现状实时诊断的结果而制作,主要是有针对地拓展关联知识点,或帮助学生消化课堂中某些难以理解的知识点,或解答学生解题过程的困惑。显然,这些微课的知识点都是碎片化的,且与课堂教学紧密结合的,它自身并不是完整的知识体系,具有针对性、选择性,一旦脱离原教学班级,其微课内容需重新调整。

(一)利用微课延伸课堂教学知识

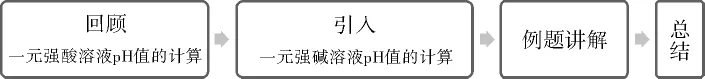

溶液pH值计算的教学目标是要求学生掌握溶液pH值计算方法。溶液pH计算公式的记忆及其应用很简单,然而这对学生独立探索并解决问题能力的培养不利。知识学习有记忆、理解、应用、分析、判断和创新等多个等级,课堂教学不应只停留在知其然不知其所以然。所以,笔者在溶液pH值计算的课堂教学中都会详细讲解一元强酸、一元弱酸溶液pH值的计算方法的推导过程。由于一元强碱、一元弱碱溶液pH值的计算思路与一元强酸、一元弱酸溶液pH值的计算相同,课堂教学过程通常一笔带过。但据笔者多年教学经验发现,高达70%的同学无法借鉴一元强酸、一元弱酸溶液pH值计算方法来掌握一元强碱、一元弱碱溶液pH值的计算。因此,针对这一情形,笔者在讲解完一元强酸、一元弱酸溶液pH值的计算方法后会与学生强调一元强碱、一元弱碱溶液pH值的计算方法也很重要,由于公式的推导过程相同,课堂不再讲解,由同学们课后自学 “一元强碱溶液pH值的计算”、“一元弱碱溶液pH值的计算”两次微课,并告知下一节课会进行关于“一元强碱、一元弱碱溶液pH值计算”知识点的小测验,同时强调小测验是平时成绩的一部分,回答正确的加分,回答错误的扣分,督促学生自学。在此,以“一元强碱pH值的计算”进行微课设计说明,其设计思路,如图1所示,所涉及关键信息列于表1。

图1 微课“一元强碱pH值的计算”设计思路

“一元强碱pH值的计算”微课详细过程如下:

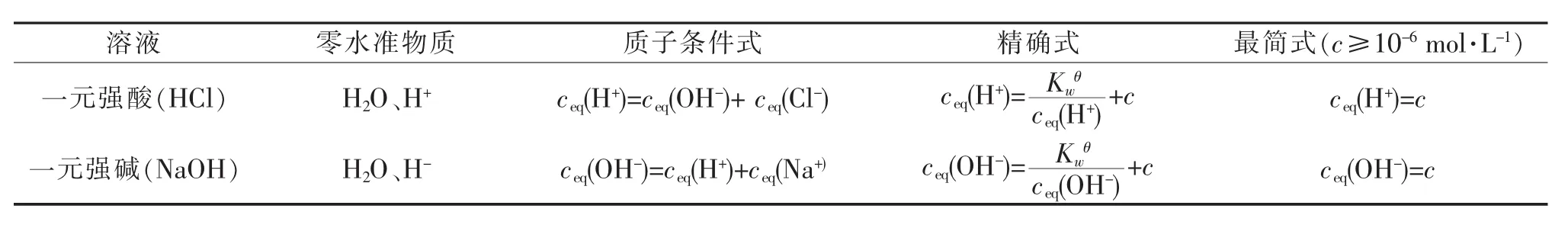

表1 浓度为 c mol·L-1的一元强酸(HCl)、一元强碱(NaOH)溶液pH值计算的相关信息

(1)回顾一元强酸溶液pH值的计算,建立一元强酸溶液与一元强碱溶液的关系,引入一元强碱溶液pH值的计算。

因一元强碱溶液与一元强酸溶液pH值的计算首先都需准确理解溶液中的零水准物质,再基于零水准物质的得失质子守恒,正确写出质子条件式。如浓度为c mol·L-1的HCl溶液中的零水准物质为 H2O和H+,浓度为 c mol·L-1的 NaOH 溶液的零水准物质为H2O和OH-,这两种溶液的质子条件式分别为:

其次,强调强酸强碱都是强电解质,可以完全解离,因此,如浓度都为 c mol·L-1的 HCl溶液、NaOH溶液中分别存在ceq(Cl-)≈c,ceq(Na+)≈c。再将其代入质子条件式,并联合水的离子积,可整理获得H+、OH-浓度的精确式,分别为式(3)、式(4)。

当溶液浓度c≥10-6mol·L-1时,溶液中水解离后对H+、OH-浓度的贡献可以忽略,此时溶液中的H+、OH-浓度的贡献几乎全部分别来源于强酸、强碱,所以ceq(H+)=c,ceq(OH-)=c。此为一元强碱溶液与一元强酸溶液pH值计算的最简式。

(2)例题讲解。设计以下例题,加深对知识点的理解。

例1 请计算浓度分别为0.1 mol·L-1、2.0×10-7mol·L-1的NaOH溶液的pH值。

解 ①浓度为0.1 mol·L-1的NaOH溶液因OH-浓度大,因此可以忽略水解离对OH-浓度的贡献,此时,采用最简式进行计算。

ceq(OH-)=c=0.1 mol·L-1,即 0.1 mol·L-1的 NaOH溶液的pH值为13。

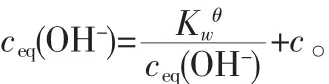

②浓度为2.0×10-7mol·L-1的NaOH溶液, 因c<10-6mol·L-1,则需同时考虑水的解离对OH-浓度的贡献,因此,采用精确式进行计算:

由 c=2.0×10-7mol·L-1,得 ceq(OH-)=2.4×10-7mol·L-1,pOH=6.62,则 pH=14-pOH=7.38。

(3)微课要点总结:这一内容难点在于学生对①质子条件式;②强酸强碱都是强电解质,可以完全解离,是否理解到位。这是建立求解溶液pH值等式的关键。通过微课呈现一元强酸、一元强碱的对比,帮助学生复习巩固了一元强酸溶液pH值的计算方法,又延伸了一元强碱溶液pH值的计算方法,加深了学生对强酸(碱)溶液pH值计算所涉及的化学方法学的认知,培养学生化学方法论思维。

(二)利用微课强化课堂知识难点

课堂教学毕竟是面对几十名学生的班级教学,解决大部分同学的基本问题,然而学习者存在个体差异性,在难度较大的知识点的理解中这种差异性更为突出。其次,课堂教学可能会存在无意识的重点要点疏漏,这也会使得知识点理解难度加大。因此,基于课堂实际情况,可以利用微课补充疏漏的重点要点,强化知识点的理解。在此,以“配合物的价键理论”为例进行微课设计。

“配合物的价键理论”微课设计背景:配合物的价键理论是配位化合物理论的重要组成部分,可以用于解释配合物的成键和结构。由于价键理论比较抽象、概括性强,课堂教学时发现学生难以理解。在进行配合物价键理论的学习时,学生已掌握了共价键理论和杂化轨道理论的相关知识。笔者通过微课呈现难点内容,强化难点理解,其设计思路,如图2所示。

图2 微课“配合物的价键理论”设计思路

“配合物的价键理论”微课详细过程如下:

(1)直接介绍配合物成键的常用解释理论,引入配位化合物的价键理论,呈现价键理论要点。第一,成键主体——中心原子(空的轨道)与配位原子(孤对电子);第二,成键方式——中心原子所提供的空轨道先杂化,形成数目相等、能量相同、具有一定空间伸展方向的杂化轨道,然后与配位原子的孤对电子沿键轴方向重叠成键;第三,配合物的空间构型——中心原子杂化轨道的空间取向决定了配体在中心原子周围的排布方式,决定了配合物的空间构型。

(2)举例分析。配合物根据成键过程是否改变中心离子的电子结构分为外轨型配合物和内轨型配合物,因内轨型配合物与外轨型配合物理解过程类似,在此以[Ag(NH3)2]+为例来详细说明配位键的形成过程,成键过程,如图3所示。[Ag(NH3)2]+是通过 Ag+和NH3中的N原子形成配位键,配位键中的共用电子对来自于N原子的孤对电子对,而Ag+是提供了可接受电子对的空轨道,即在成键时Ag+要提供2个空轨道来分别接受来自2个N原子的各一对孤对电子。由于Ag+的价电子层结构为4d10,4d轨道排满10个电子,基于能量最低原理,以能量较低的5s和5p轨道作为接受孤对电子的空轨道。所以Ag+的一个5s空轨道和一个5p空轨道首先发生sp杂化,形成两个sp杂化轨道,由于sp杂化轨道为直线型轨道,在接受来自与N原子的孤对电子后所形成的配离子也是直线型。从[Ag(NH3)2]+中配位键的形成过程可以发现,配位键的形成并未对Ag+的价电子层结构造成干扰,所以此类配合物为外轨型配合物。

图 3 [Ag(NH3)2]+中配位键的形成

(3)基于内外轨型配合物的成键讲解,引出影响外轨型配合物、内轨型配合物形成的因素,深化对价键理论的理解。

内外轨型配合物的形成原因主要取决于配位原子的电负性,次要原因是中心离子的电子构型。当配位原子电负性大如F,则在成键时不易给出电子,因此难以干扰中心离子的价电子结构,所以一般形成外轨型配合物,如配合物[FeF6]3-;当配位原子电负性小如C,则在成键时易给出电子,干扰中心离子的价电子结构,所以一般形成内轨型配合物,如配合物[Ni(CN)4]2-。

(4)设计习题,巩固知识点。习题:请依据价键理论分析[Fe(H2O)6]2+和[Fe(CN)6]4-的空间构型。

此微课的要点在于,首先要求学生能理解配位键形成是中心离子提供空轨道接受来自于配位原子的孤对电子。其次,能依据配位原子的电负性和中心离子的价电子层结构判断配合物属于外轨型配合物还是内轨型配合物,由此找出中心离子中发生杂化的空轨道,空轨道发生杂化后再接受配体提供的孤对电子,形成配位键。

(三)利用微课解答重点习题

由于课时受限,课堂教学只能对基本知识点进行讲解,知识点的应用拓展相对不多,因此,学生对知识点的灵活应用能力较差,这可从作业中得到体现。为不受限紧张的课时,又能加深知识点的理解,笔者以微课形式解答习题。在此,以氧化还原反应中氧化物、还原物、氢离子等在溶液中浓度的改变对电对的电极电势、原电池的电动势的影响为例进行说明。

学生即使在课堂教学中表现出对氧化还原反应中氧化物、还原物、氢离子等在溶液中浓度的改变对电对的电极电势、原电池的电动势的影响这一知识点的理解较好,然而,80%以上的同学在完成作业时却无法正确的应用所学能斯特方程来计算非标准浓度、标准压力条件下的电对电极电势、原电池的电动势,为此特地制作了关于电极电势、电动势计算的习题(教材184页习题9)讲解微课,其设计思路如图4所示。

图4 微课“电极电势、电动势的计算”设计思路

以教材184页习题9为例:计算298 K时下列电池的电动势 (-)Pb|Pb2+(0.1 mol·L-1)||Cu2+(0.5 mol·L-1)|Cu(+)。

“电极电势、电动势的计算”微课详细过程如下:

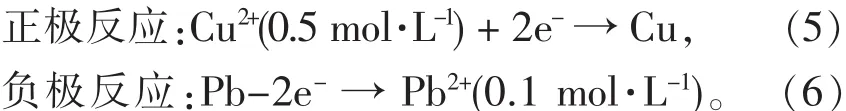

(1)首先引导同学回顾原电池正极发生还原反应、负极发生氧化反应。

(2)依据正、负极发生的反应类型,正确表达正、负极的电极反应方程式。

(3)引导学生关注习题中的已知条件,即Cu2+浓度为 0.5 mol·L-1,Pb2+浓度为 0.1 mol·L-1。 显然这不是标准浓度,因此,应使用能斯特方程先计算出正极与负极此条件下的电极电势。再根据E=φ+-φ-求出电动势。

(4)解题。

这次微课设计源于学生对非标准态下电极电势的理解不到位,所以是直截了当地讲解习题,强化学生对非标准状态电极电势的理解。微课对习题的讲解有利于学生以化学方法论来认识化学问题,提高其解决问题的能力。

三、微课应用效果

笔者于2017年与2018年先后担任2017级与2018级园艺、动物科学专业的“无机及分析化学”教学。2017级园艺、动物科学专业学生数分别为37、43,2018级园艺、动物科学专业学生数分别为37、30。两个年级的学生都是刚跨入大学校门的新生,他们都对即将开始的高校生活充满好奇和热情,对课程知识充满兴趣,他们年轻,可塑性强,但大部分同学自控力较差,易受周围环境的影响。在经历初高中的系统学习,大多数学生基本有过初高中化学实验的学习经历,对无机化学实验的相关知识有基本的理解。而且,两个年级两个专业的培养方案对 “无机及分析化学”的教学要求基本不变,“无机及分析化学”课程标准对学生掌握课程知识和能力方面的要求也一致,课程考核方式一样,都由30%平时成绩和70%期末考试成绩构成。作为任课教师,笔者在两个年级中展开常规的课堂教学,以PPT课件呈现课堂讲授主内容,以章节作业巩固课堂教学,但在2018级学生中引入微课辅助教学。所以,笔者认为两个年级的“无机及分析化学”考试成绩能从一定程度上反映微课应用的成效。

2017级与2018级园艺、动物科学专业学生“无机及分析化学”考试成绩显示,2017级园艺、动物科学专业低分区间(<50分)的比例分别为27.78%、23.36%,而2018级低分区间(<50分)的比例分别为5.4%、16.66%;2017级两个专业学生考试成绩平均分都低于60,而2018级园艺、动物科学专业的平均分分别为65.51、67.43,表明与2017级相比,2018级大部分同学对知识点有了更好的掌握。2018级园艺、动物科学专业的及格率也分别由2017级的55.56%、30.23%提高到 67.57%、73.33%。与此同时,2018级园艺、动物科学专业的优良率分别由2017级的8.33%、0%提高到10.81%、23.33%,其中2018级动物科学专业的优良率提高显著。可见,与2017级相比,2018级园艺、动物科学两个专业在平均分、及格率、优良率都有了提高。这说明2018级学生对知识的掌握和应用总体上比2017级更好,一定程度上体现出微课作为课堂教学的辅助,对教学效果有一定的促进作用。

四、结语

本文的微课显然没有高超的多媒体技术的堆叠,可以说是简单的内容呈现,但其针对性强,它是为补充课堂教学而存在,延伸课堂教学、强化难点理解、深化知识点应用,从而促进课程教学。