体育课堂教学应多关注“后半段”

张磊

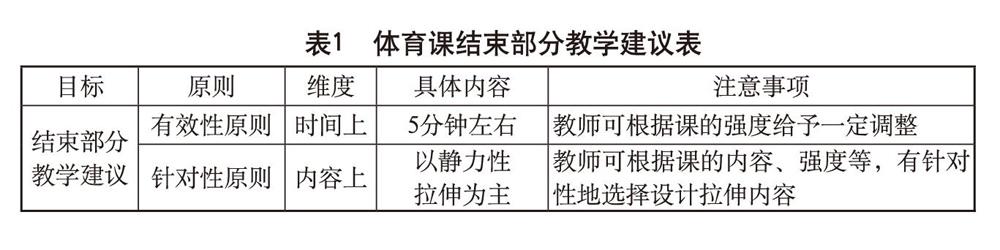

摘 要:体育课堂教学不仅要重视“前半段”,还要多关注“后半段”。通过案例呈现与教学反思,探讨了体育课后半段——课课练部分存在的互补性与单一性问题,以及结束部分存在的针对性与有效性问题。研究认为,课课练部分体能练习需注重体能与技能的互补,在内容设计上需遵循互补性与经济性原则。结束部分在时间与内容安排上应遵循有效性和针对性原则,在时间上应控制在5分钟左右,在内容设计上应更加注重有针对性的静力性拉伸练习,在目标上更加重视学生心率恢复情况。

关键词:中小学体育教学;课课练;结束部分

中图分类号:G633.96 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2019)05-0040-02

最近几年在看课、评课过程中发现,无论是展示课还是优质课,多存在着“重前半段课,轻后半段课”的现象,具体表现为,前半段课:创设情境、提出问题、分组讨论探究、小组展示、练习巩固、游戏、归纳总结,课的前半段可谓丰富多彩,方法应用得当。但课的后半段课课练部分与结束部分却显得多少有些乏善可陈,甚至有些不合理之处。这些问题在长期的看课、评课过程中时常出现,也时常困扰着一线中小学体育教师。体育课如何做到有始有终,不出现“虎头蛇尾”,是每位一线体育教师值得思考的问题。

一、问题一:课课练部分的互补性与单一性问题

关于课课练,《义务教育体育与健康课程标准(2011年版)》有着这样的描述:应在运动技能教学的同时,安排一定的时间,选择简便有效的练习内容,采用多种多样的方法发展学生的体能。在《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》中,对于课课练有着这样的说法:“每节课都要安排10分钟左右的体能练习,包括一般体能和专项体能的练习内容;应高度重视体能练习手段和方法的丰富多样、实用有趣;一般体能练习尽量安排一些补偿性體能练习,如学习跳远运动项目,下肢和躯干的运动负荷较大,一般体能练习尽量安排上肢运动练习或是提高心肺耐力和灵敏性等其他体能练习,促进学生体能协调和全面发展。”可以看出,从文件本身来看,教师在设计课课练内容时可以遵循“多样性与互补性原则”,然而,现实体育教学中却大量充斥着“单一性问题”。

1.课堂观察实录:双手交替运球+折返跑

该堂课教学对象为水平四初中二年级学生,教师在进行了单手运球、双手交替运球、双手交替运球过人等练习后,进行了“折返跑”的课课练。学生排成一列,从篮球场的一条边线出发跑到另一条边线,再返回。如此,来回跑五趟为一组,共2组。

2.教学反思:体能与技能能否互补?

案例中的课课练选择了折返跑,对于双手交替运球教材来讲,教学过程中学生的上下肢力量以及协调性因为变向过人等练习都得到了一定的锻炼,所以选择折返跑发展学生的速度耐力这一身体素质并不违背互补性原则。但是,仅仅采用折返跑发展学生的速度耐力是否略显单一了呢?另外,一个值得思考的问题是,这里的互补性原则是否仅仅适用于身体素质或体能方面呢?课课练部分体能练习能否与相应的技能主教材进行互补呢?比如该堂课,技能主教材为双手交替运球,课课练部分如果改成“双手交替运球折返跑”,或“双手交替运球折返跑迎面接力比赛”,那么,是否比单纯的折返跑更具有趣味性与多样性呢?而且并未影响学生速度耐力的发展。因此,我们认为,互补性原则不是为了身体素质的全面发展而仅仅追求身体素质的互补,还应该是体能与技能的互补,而且这有利于实现多样性与趣味性要求。

二、问题二:结束部分的针对性与有效性问题

结束部分是一堂体育课的最后环节,也是看课、评课过程中最容易被忽视的环节。然而,这一部分的问题——目标实现与内容安排——却值得深思,因为这可能是存在于体育课中最悠久的问题。我们还是从两则案例入手,发现结束部分在目标实现与内容安排上的问题所在。

1.教学案例一与反思:针对性问题

(1)案例一课堂观察实录:健美操教材的结束部分

该堂课教学对象为水平四初中二年级学生。教师由视频导入,学生以小组为单位自己复习已学过的健美操动作,然后教师对新授健美操动作进行了讲解示范,学生2人一组练习,再过渡到小组整体练习,练习5分钟后进行了小组练习效果的展示,最后放松部分,教师让学生闭上眼睛想象着站在沙滩上,海风吹来,原地做海鸥飞翔动作。

(2)教学反思:内容上能否实现结束部分的目标?

体育与健康课程改革倡导“目标引领内容”,如果说体育与健康课的总目标是学生身心健康,那么,这一目标的实现应该在课的每一部分都有相应的内容作为载体。作为结束部分,其目标不仅仅在于身心恢复到安静状态,“就运动技术的学习而言,有针对性的充分放松,更有利于运动技术的学习和掌握。通过对身体的放松,肌肉关节的运动更加灵活,没有疲劳感的上下肢的配合会更加协调,无形中也就有利于缩短运动技术学习的过程,从而便于运动技能的掌握”[1]。因此,就体育课的结束部分而言,教师亦需要考虑如何安排合理、有效的结束部分内容以便促进健康这一问题。从以上案例可以看出,教师在放松部分采用了意念放松,该方法在现实体育教学中也较为常见,对于学生的心理放松有一定的效果。但是,相对于主教材健美操在发展学生柔韧性方面这一目标而言,意念放松对于发展学生柔韧性方面有着天然的不足。因此,我们建议,对局部肌肉的特殊放松,抑或旨在增大关节活动范围,提高学生协调性或柔韧性方面的结束部分,在内容安排上可以多做一些静力性拉伸练习。研究表明,“身体柔韧性是进行有效运动、减少各类运动损伤以及提高健康和生活水平的必要条件。静态拉伸训练也只有在运动之后进行才能取得最佳效果”[2]。此外,“运动后肌肉和韧带的静力性拉伸方式,对减轻肌肉酸痛和僵硬、促进肌肉中乳酸的消除有良好的作用”[3]。至于采用哪些静力性拉伸练习,以及持续多少时间,则需要教师根据课的内容、强度等有针对性地进行选择设计。