论体育展示与比赛对发展体育与健康学科核心素养 的作用与教学建议

胡滨

摘 要:体育展示与比赛不仅是运动能力这一体育与健康学科核心素养的具体表现形式之一,同时也是发展和提高其他学科核心素养的重要载体。在课程标准中对体育展示与比赛的目标、内容和评价都有明确的规定和要求,在教学中应认真落实。同时还可以借鉴领会教学法、运动教育模式等国外教学改革成果,结合运动项目特点,充分利用游戏或比赛的形式,根据学生的实际能力,通过改变比赛规则、创设情境,使学生在复杂、真实的体育展示与比赛的情境中去感受和体验,不断提高运动能力等学科核心素养。

关键词:体育展示与比赛;运动能力;学科核心素养;领会教学法;运动教育模式

中图分类号:G623.8 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2019)05-0012-05

《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》(以下简称《课标》)指出[1]:体育与健康学科核心素养主要包括运动能力、健康行为和体育品德。运动能力的具体表现形式为体能状况、运动认知与技战术运用、体育展示与比赛。由此可见,“体育展示与比赛”是学生在学习了体育与健康课程后应达到的关键能力。《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)解读》指出[2]:“基于核心素养的体育与健康课程将个人的成功和社会的健康运转联系在一起,重视人的运动能力、健康行为、体育品德的综合全面发展……体现了课程从学科本位到以人为本的转变,是体育健康教育对‘健身育人的真正回归。”笔者认为要发展学生的学科核心素养,实现健身育人的目的,仍然要基于体育与健康学科的特点扎扎实实地开展教学改革,厘清“体育展示与比赛”在高中体育与健康课程实践教学中的定位,在发展学生技战术运用能力的基础上充分发挥“体育展示与比赛”对全面发展运动能力、健康行为、体育品德的作用和价值。

对于体育竞赛的重要性,教育部体育卫生与艺术教育司王登峰司长认为[3]:学校体育教学改革的一个方向就是要全员参与竞赛。对此,他还指出:很多人上了14年体育课后,都没有参加过一次体育竞赛。据笔者了解,造成学生较少参加体育展示与比赛的原因是多种多样的,既有知识与技能方面的原因——沒有掌握应有的运动技能基础,使得很多学生不敢进行体育展示或比赛,或者难以享受和体验到比赛的乐趣和锻炼效果;也有过程与方法的原因——有的教师没有认识到体育比赛对于发展学生各项素养的独特价值,在安排体育比赛时常常出现“放羊”现象,让学生随意自发地进行活动,而没有在体育比赛过程中有意识地去发展学生的学科核心素养;还有情感态度和价值观方面的原因——有的学生或家长认为体育比赛存在危险,或者太累、太辛苦,并不认同体育展示与比赛对育人的独特价值,不愿意参加比赛。笔者认为“体育展示与比赛”作为运动能力这一体育学科核心素养的具体表现形式,是引导学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的重要抓手,它体现了学科核心素养对知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维目标的整合,同时是实现其他学科核心素养的重要载体。体育与健康课程标准在设定课程目标、精选课程内容和确定学业质量评价标准,以及指导教学设计等方面都对“体育展示与比赛”提出了明确的要求。以下将从课标的要求和实践运用两方面对高中体育与健康课中如何进行“体育展示与比赛”进行分析和讨论。

一、高中体育与健康课程目标、课程内容和学业质量标准中对体育展示与比赛的要求

(一)课程目标

《课标》在课程总目标中提出[1]:“学会体育与健康学习和锻炼,增强科学精神、创新意识和体育实践能力。”其中体育实践能力就包括了体育展示与比赛的能力。而在各分目标中,也对体育展示与比赛进行了直接或间接的阐述。

在“运动能力”分目标中提出[1]:“通过本课程的学习,学生能够运用所学的运动知识、技能和方法,参加与组织体育展示和比赛活动。”进一步明确了高中学生在学习掌握体育与健康的知识技能和方法的基础上,不仅要参与体育展示与比赛,还要能够进行组织体育展示与比赛。

在“健康行为”分目标中提出[1]:“情绪稳定、包容豁达、乐观开朗,善于交往与合作,适应环境的能力强。”这一表述虽然没有直接强调体育展示与比赛,但是毫无疑问,在体育展示与比赛的情境中,通过适当的教育和引导,对于帮助学生达成上述目标有明确的促进作用。

在“体育品德”分目标中提出[1]:“通过本课程的学习,学生能够自尊自强,主动克服内外困难,具有勇敢顽强、积极进取、挑战自我、追求卓越的精神;正确对待比赛的胜负,胜不骄、败不馁;胜任不同的运动角色,表现出团队合作与负责任的行为;遵守规则、文明礼貌、尊重他人,具有公平竞争的意识和行为。”要判断这些行为目标是否达成,大多可以在“体育展示与比赛”的情境中进行判断,同时体育展示与比赛也成为促进这些目标达成的重要载体。

通过对体育与健康课程目标的分析,可以看出“参与和组织体育展示与比赛”是体育与健康课程的重要目标,同时这一过程也是实现其他目标的重要载体,是展现体育与健康学科育人价值的重要途径。

(二)课程内容

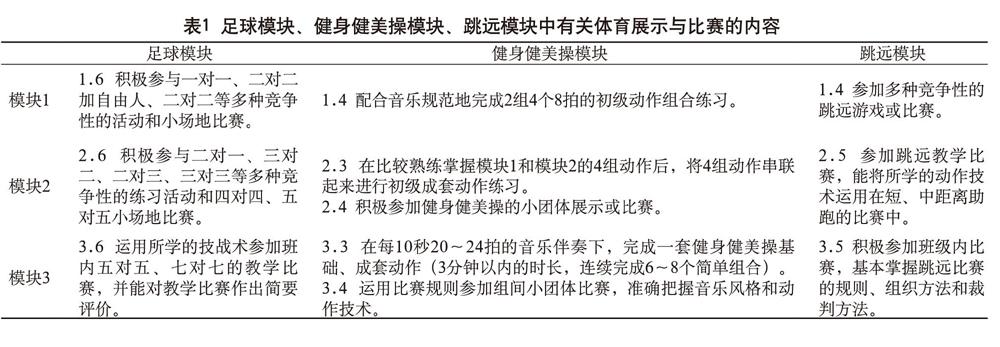

根据《普通高中课程方案(2017年版)》和《课标》的有关规定,普通高中体育与健康课程必修12学分,必须在高中三年持续开设[4]。其中必修必学内容为体能和健康教育,各1学分;而必修选学的10个学分从运动技能系列中进行选择,每个运动技能系列由若干运动项目组成,每个运动项目由包含相对完整内容的10个模块组成[1]。每个运动技能系列中的运动项目模块的内容主要包括了该项目的基本知识与技能、技战术运用、专项体能与一般体能、展示与比赛、规则与裁判方法、观赏与评价等内容。《课标》给出了部分项目前3个模块的学习内容作为范例,本文将以足球、健身健美操、跳远前3个模块中体育展示与比赛的内容为例来进行分析和说明(表1)。

1.从项目特点来看

足球等球类项目在比赛过程中需要根据对手的情况灵活运用技战术,是以开放式技能为主的运动项目,其比赛的特点是对抗性强,需要快速决策的能力,从《课标》规定的学习内容看,没有涉及动作展示的内容。健身健美操等项目是以封闭式技能为主的运动项目,在学习内容中非常强调动作的学习、练习和展示,比赛的形式也基本以动作的展示为主,比赛胜负的关键主要是动作完成的情况,如动作的规范性、完整程度以及与音乐的配合,等等。跳远等项目也属于以封闭式技能为主的运动项目,其比赛的特点是通过个人体能和技能的发挥,以定量的方式进行较量,对抗的过程与球类项目相比没有那么直接,可以较为从容地安排对抗的策略,重点还是在于自身技能和体能的发挥与展现。虽然在《课标》中没有涉及对定量的要求,但在实际教学中应根据学生的实际情况设定具体的目标。以开放式技能为主和以封闭式技能为主的两类项目在教学实践中,应遵循各自不同的特点。前者强调技战术的运用和决策,强调对抗性;而后者要关注每个学生动作展示和运用的情况,比赛的形式可以作为一种传播项目文化、激发学生兴趣、强化技能稳定发挥的形式和手段。

2.从递进关系来看

在模块1阶段,各项目体育展示与比赛的要求都较低,而到了模块2和模块3则非常明确,其共同点模块1大多仅仅涉及参与本项目的游戏和比赛,而在模块2则要将所学的技能运用到体育展示与比赛中,在模块3中比赛的复杂程度和要求不断加大,还要求能对比赛进行评论或通过学习竞赛规则为组织比赛奠定基础。例如,足球项目从模块1的四对四、五对五比赛逐步过渡到模块3的七对七比赛,不仅加强了局部配合的要求,还逐步加大了对整体战术配合的要求,比赛的复杂程度提高,促进学生对足球比赛的技战术理解和运用能力的发展。健身健美操则是增加了动作的数量和复杂程度,并对动作展示中所用的音乐节奏和风格提出了要求。从以上分析可以看出,在设计运动技能系列的模块时,要根据运动项目的特点和学生的实际情况,有针对性地安排体育展示与比赛的学习内容,逐步加大难度和复杂程度及对体能的要求。尤其是对于球类项目来说,除了改变参赛人数,还可以通过调整比赛场地的大小、球门或篮筐的数量,以及改变竞赛规则等方式来调控比赛的复杂程度和技战术运用的要求与难度,从而不断提高学生在比赛中技战术运用和战术决策的能力。

(三)学业质量水平

在《課标》中不仅规定了有关运动项目各个模块的内容要求,而且还新增加了各项目的学业质量标准。体育与健康课程的学业质量标准是以体育与健康学科核心素养及其表现水平为主要维度,结合各模块内容,对学生学业成就表现的总体刻画。通过提取不同水平学生学业成就表现的关键特征,将各项目的学业质量标准划分为五级水平,用以指导学习评价,引领课程与教学改革,促进学生学科核心素养的培养和发展。在学业质量水平的描述中也包含了对体育展示与比赛的要求。《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)解读》指出[2]:“体育展示与比赛作为评价高中生运动能力的内容之一,其主要特点表现为评价环境的复杂性和多变性”。并认为“真实比赛情境中的评价更能反映他们的运动能力,更能体现他们灵活运用各种知识、技术和战术的能力,更能体现体育与健康学科为学生发展所带来的隐性价值”。《课标》中给出了第一学年3个模块学习后的学业质量标准,通过对其中涉及体育展示与比赛的描述进行分析,从中可以发现以下特点:

第一,上述学业质量标准所描述的均为学生经过一个学年学习后在体育展示或比赛方面应具备的能力和行为表现,而并非教师教学的行为表现,从而突出了学生作为学习主体的地位,体现体育与健康课程的育人宗旨。

第二,上述学业质量标准所描述的行为表现与学习内容密切相关,相互衔接。例如,足球模块水平二的学业质量要求所涉及的四对四、五对五的比赛就对应于模块2的学习内容;健身健美操学业质量水平三所要求的16个8拍的组合套路就对应于模块2中“将4组动作串联起来进行初级成套动作练习”。

第三,学业质量标准中对体育展示与比赛所应达到的标准进行了细化,使得教师对于体育展示与比赛这一学习内容要教什么会有更明确的认识,有利于指导教师开展教学改革。例如,在水平三足球比赛的学业质量中要求学生“面对足球比赛变化的情境具有一定的应对能力”。这一要求会使教师在进行比赛内容教学时会更关注学生的瞬时决策能力和技战术运用能力的发展,从而更有利于发展学生的体育比赛能力。

第四,各水平的学业质量标准的描述层次分明,要求逐步提高,有利于指导教师开展教学和进行学习评价。例如在足球模块的学业质量描述中,水平三提出了“面对足球比赛变化的情境具有一定的应对能力”,水平四发展为“初步具有运用综合知识和技能分析问题和解决问题的能力”,水平五进一步提高为“具有较强的运用综合知识和技能分析问题和解决问题的能力,表现出较强的实战能力”,这种对体育展示与比赛能力表现要求的递进描述,说明运动技能模块教学并不只是知识和技能的传授,更重要的是比赛能力的提高。在《课标》中,提出一个项目可以学习10个模块,甚至是建议要能让学生在一个运动项目上学习10个模块。但有的老师觉得在前几个模块比较好安排教学内容,到了后几个模块就不知道该教什么了,通过分析各模块的学习内容和学业质量标准,可以看出在每个运动项目的多个模块中,知识与技能的传授是逐渐减少的,而为了发展体育展示与比赛能力的教学安排则是逐步增加的。这就为模块的设计指明了方向。

通过以上分析可以看到,《课标》对于体育展示与比赛从目标、内容和评价方面都进行了较为具体的规定,并相互对应和衔接,以此来引领体育与健康课程改革,促进学生体育展示与比赛能力得到有效的发展,为各位教师更好地开展教学指明了方向。

二、作为培养学科核心素养载体的体育展示与比赛

在当前的高中体育与健康课程改革中,重视和强调“体育展示与比赛”,并不仅仅是为了发展学生体育展示与比赛的能力,更为重要的是以体育展示与比赛为载体,来促进学科核心素养的发展,使学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,实现体育的育人功能。对此,教育部体卫艺司王登峰司长明确指出[5]:“只有让每一名学生都参与到体育竞赛中,才能够实现学校体育的‘四位一体的目标。”

分析《课标》中的学业要求,也可以看出在运动技能系列模块的学习中要达到预期的学业要求,离不开体育展示与比賽。例如,足球模块3中以比赛为载体所能展现的学业要求,涉及运动能力的有“完整地参加五对五、七对七的教学比赛,表现出比较充沛的体力,具有一定的应对场上变化的能力”;涉及体育品德和健康行为的有“遵守规则、服从裁判、相互尊重、顽强拼搏、挑战自我、奋发向上,有较强的配合能力和公平竞争的意识,能调控自己的情绪变化,正确对待比赛胜负”。而健身健美操模块3则是以动作展示为载体来展现各项学科核心素养,涉及运动能力的有“在音乐伴奏下,比较准确地做出包括方向和路线变化的由16~20个动作组成的健身健美操基础套路,并积极参加展示和比赛”;涉及体育品德和健康行为的有“较好地展示动作的美,精神饱满、身心愉悦,表现出较充沛的体力,具有良好的合作意识和克服困难、坚持不懈的意志品质”。

通过以上分析可以看出,由于体育展示与比赛中常常会出现复杂问题的真实情境,因此也就成为了发展其他学科核心素养的重要载体,除了可以发展运动认知能力、技战术运用能力等运动能力的学科核心素养以外,还可以发展体育锻炼的意识与习惯、保持良好心态、适应自然和社会环境的能力等健康行为的核心素养,以及发展自尊自信、勇敢顽强、积极进取、超越自我、遵守规则、诚信自律、公平正义、文明礼貌、相互尊重、团队合作、社会责任感、正确的胜负观等体育品德的学科核心素养。

三、通过体育展示与比赛学习来发展运动能力及相关学科核心素养的教学建议

通过以上的分析,可以看到体育展示与比赛这一学习内容在体育与健康课程中具有双重价值和作用,首先体育展示与比赛本身就是重要的课程目标,是发展学生运动能力的重要方面,同时体育展示与比赛还是全面实现体育与健康课程育人目标的重要载体。但需要注意的是,在实际教学中,这两方面的价值和作用是在同一个过程中实现的,这就要求在教学设计时教师一方面要立足于运动项目本身的特点和运动技能形成规律,引导学生在体育展示与比赛中灵活运用技战术,发展体育展示与比赛的能力;另一方面要发掘体育展示与比赛的隐性教育价值,充分利用游戏或比赛的形式,结合运动项目特点和学生的实际能力,通过改变比赛规则、创设情境等方式使学生体验复杂、真实的运动情境,并获得积极的反馈,从而激发和保持运动的兴趣,不断发展学科核心素养。

领会教学法和运动教育模式是国外对于传统的体育教学模式进行改革和创新的产物,已经在许多国家和地区经过试验,取得了较好的教学效果,其教学实践与特点都与充分利用体育展示与比赛这一学习内容,发挥其独特价值有关。了解这两种教学模式的理念,借鉴其操作方法对于进一步改革高中体育与健康教学会有一定的参考作用。

(一)领会教学法

领会教学法(Teaching Games for Understanding Approach,TGfU)是20世纪80年代英国学者邦克(D.Bunker)和桑普(R.Thorpe)提出的球类教学改革的一种思路。领会教学法以学生为中心开展教学,重视满足学生的兴趣需求,从教学模式图(图1)中可以看到学习者是居于中心位置,所有的学习活动都是围绕学生来设计的。领会教学法强调发展学生的认知能力和对比赛整体把握的能力,要使学生知道为什么要学运动技能,运动技能该如何运用,从而促进学生的主动学习,不断提高综合能力。

领会教学法一般包括6个步骤。

第一,运动项目展示。教师向学生介绍该项目正规比赛的主要特点,激发学生的兴趣。

第二,认识比赛。学生在教师引领下,认识了解将要进行的游戏或比赛的方法。教师通过对运动项目规则、场地甚至参赛人数的修改,确保游戏或比赛能适合学生当前的能力发展水平。

第三,领悟战术。学生在充分认识和理解游戏或比赛方法后,在教师的指导提示下领悟该项目游戏比赛的战术方法,教师的指导和提示宜采用提问的方式来启发学生主动思考。

第四,做出适当决策。在游戏比赛中,学生根据战术方法的要求和场上比赛形势,进行战术决策,发展瞬时决断能力,做到全面观察、把握时机、及时应变。所决策的内容首先是“做什么”和“如何做”。例如,篮球比赛中无球队员对于是否要“跑位接应”的决策就是“做什么”,“跑位接应的时机和位置”的决策则是“如何做”;而控球球员面对防守队员进行“传、运、投的抉择”就是在决策“做什么”,当确定投篮后就面临着“如何将球投进篮筐”“怎么做”的决策。在球类比赛中“做什么”与“怎么做”都非常重要,前者与战术理解密切相关,后者与技能发展密切相关。前者是后者的前提,后者是前者的基础。

第五,技能执行。指运用相应的技能,执行所决策的技战术行动。教师要根据学生的技术发展需求,适时进行指导,发展学生的技能水平。

第六,比赛表现。学生再次进行游戏比赛,充分展示自己的战术决策和技战术水平,教师认真观察,适时给予反馈。进行观察、过程评价和反馈时应包括比赛意识、角色转化、决策能力、选择技战术、相互支持、默契配合、防守能力等方面。

在使用领会教学法时,教师应根据学生的能力发展情况和项目学习的需要,适时加大游戏或比赛对技战术运用的要求,或设计、选用新的游戏比赛,不断促进学生技战术运用能力提高。

(二)运动教育模式

运动教育模式(Sport Education)是20世纪80年代初由美国学者西登托普(Darly Siedentop)提出的一种课程与教学模式。它以基于游戏理论的运动教育理论为指导思想,以教师直接指导、合作学习和伙伴学习为方法,以固定分组、角色扮演为组织形式,发挥学生的积极性和主动性,以团队小组为稳定的学习单位,用集体荣誉感来促进团队内部的互相监督和激励。在整个教学过程中以比赛为主线,提供给不同运动水平的学生真实的、丰富的运动体验,通过对比赛规则的修改和运用必要的运动策略,使比赛更加适合学生的水平,最终使学生得到全面的教育,成为具备一定运动能力的(competent)、有运动素养的(literate)和对体育运动有热情的(enthusiastic)的体育人。运动教育模式借鉴美国竞技体育文化的特点而设计,在不同的教学安排和情境中体现出了运动季、团队小组、正规比赛、最终比赛、成绩记录和庆祝活动等6个特征。

第一,运动季包括练习期、季前赛期、正式比赛期和季后赛期,一般不少于20节课。

第二,团队小组是根据异质分组原则构建的学生学习小组,除了共同学练技战术、拟订比赛策略、参加比赛以外,还要共同在实践中完成赛季管理、记录、比赛讲解、啦啦队和宣传等学习任务。

第三,正规比赛通常穿插在技战术的学习和练习中,主要采用对抗练习、循环竞赛、联赛等形式。

第四,最终比赛将用来结束整个运动季,要营造欢庆的气氛,提供全体参与的机会。

第五,成绩记录由学生在教师指导下完成,除了要记录比赛结果以外,还要记录运动量(可利用计步器)、技战术指标以及体育品德表现等。

第六,庆祝活动贯穿于整个运动季学习,可由学生自主设计或与教师共同完成,可包括:运动员宣誓、比赛场地装饰、颁奖典礼、交流比赛感受、发表获奖感言等。

此外,中国学者[7]研究认为在具体设计实施运动教育教学模式时,可从“运动季前准备阶段”和“实施课堂教学阶段”两个方面入手考虑,实施课堂教学阶段可分为课堂常规建立阶段、赛季阶段和庆祝活动阶段,赛季阶段分为季前赛、正式比赛、季后赛三个阶段(图2)。

图2 运动教育的宏观教学过程

(三)分析与建议

虽然领会教学法和运动教育模式在实际操作上存在诸多不同之处,但从发展学生运动能力和育人的角度来看,存在以下几个共同点。这些共同点,对于进一步改进体育与健康课堂教学、开展和实施高中体育与健康课程有着重要的借鉴和参考价值。

(1)采用大量真实的比赛情境促进学生发展。这也恰恰是《课标》反复强调的方面。

(2)以改变规则的游戏比赛或练习来促进学生技战术的学习和掌握,以此为基础开展比赛。例如,领会教学法还特别强调教学中的游戏比赛并非一成不变,而是要根据学生的能力设计竞赛情境,包括对场地、人数、规则的简化或调整,确定适当的学习目标,使得学生能够在已有的基础上进行比赛,体验技战术的使用,并在教师引导下在实践过程中提高技战术能力。学生的运动能力提高后,教师就要调整学习情境,提高比赛要求,从而不断提高技战术能力,发展核心素养。

(3)重视学生主体性的培养和发挥,给学生自主、合作、探究学习的空间。需要说明的是,有的研究发现,在实施领会教学法和运动教育模式的最初阶段,学生常常会表现出不适应和进步不明显的情况,教师也常常感到焦虑和疲惫[8],这是因为学生的主体性并非一朝一夕就能培养出来,是需要一个过程的。在最初的阶段,除了要教基本的运动技术,坚持开展教学比赛,还要构建以学生为主体的教学常规,这对于教师和学生来说都是一个挑战,但只要坚持实施,随着学生学习能力的逐步提高,学生的进步将会更加明显,教学实施将会更加顺畅。这可能也是运动教育模式强调至少要给运动季安排20课时的原因。

(4)重视球类等运动项目的综合育人价值。例如,领会教学法认为球类项目学习应该要教会学生按照比赛的策略,根据特定情境做出正确的决策,合理运用技战术来解决实际问题和需要,在这个过程中发展思维和认知能力,发展合作意识和小组协商的能力,发展个性,培养敢于竞争、顽强拼搏的精神,以及建构团队文化等。而运动教育模式则设计了10个方面的具体目标,从发展运动能力和健身育人的多个方面来引导教学,具体包括:①掌握专项运动技能和发展体能;②了解掌握一定的运动战术并具备评价能力;③有能力选择参与适合自身水平的运动;④有和其他同学共同制定运动策略和管理运动学习的能力;⑤在团队中成为有责任感的领导;⑥具有团队精神;⑦学会欣赏体育项目;⑧发展决策能力和解决问题的能力;⑨了解裁判知识;⑩养成参与运动的习惯和意识。这些教学要求和目标都充分体现了领会教学法和运动教育模式重视体育育人作用的理念和具体的切入点。

需要注意的是,对于当前的高中体育与健康课程改革来说,并不是要照搬国外的教学模式,而是应该按照立德树人和发展核心素养的整体要求,根据本地本校和学生的实际情况而定。例如在运动教育模式中,采用了“运动季”“季后赛”等概念,在中国某些地区或学校并非人人皆知的概念,完全可以用其他名词来替代,或者引导学生在庆祝活动时能结合立德树人的要求进行总结,等等。

还要强调一点的是,发展高中学生的“体育展示与比赛”的能力和利用体育展示与比赛来发展学生的核心素养作为一个辩证统一的过程,应该是相辅相成、相互促进。对于教师来说,不仅要从结果上看学生的进步和发展情况,更要关注学生学习的过程。这正如中国女排主教练郎平在夺得第31届奥运会女排冠军之后所说的那样:“不要因为胜利就谈女排精神,也要看到我们努力的过程。女排精神一直在,单靠精神不能赢球,还必须技术过硬。”发展高中学生的核心素养应该同样体现在他们运动技能水平的发展和提高上,而教师引领学生进行刻苦而有针对性的学习、练习和比赛的过程,在发展和提高运动能力的同时也必然会引发学生学科核心素养的发展与提高。

实施高中体育与健康课程改革,要求按照模块进行教学,对教师提出了更高的要求。《课标》建议一名学生在高中阶段最多可选学3个运动项目,也就是每个运动项目至少要教一年,这需要教师对所教的运动项目有较为深刻的认识和一定的经验,能够按照《课标》的要求,根据高中学生的实际情况,在一个学年内设计同一个项目的3~4个模块的教学计划并加以實施,取得实效。

在实施体育展示与比赛的教学中,要通过设计或调整体育展示与比赛情境,激发和保持学生的兴趣,引导学生主动学习和掌握技战术的知识与技能,探索影响比赛输赢或局部对抗的关键因素,提出具体的战术谋略,并根据比赛的实际情况进行正确决策,用适宜的技战术来解决所面临的问题。在此过程中还要能对学生的体育学习行为表现进行较为全面的反馈和评价,促进学生学科核心素养的发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中体育与健康课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.1.

[2]教育部基础教育课程教材专家工作委员会.普通高中体育与健康课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.04.

[3]体育教改方向:全员参与体育竞赛[N/OL].引自教育部门户网站:www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2018n/2018_zt11/zt1811_hb/zt181108_mtgz/201811/t20181102_353464.html

[4]中华人民共和国教育部.普通高中课程方案(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.1.

[5]王登峰.学校体育要“教好”“办好”“管好”[N].中国教育报,2019-02-23(004).

[6]Peter Werner,Rod Thorpe,David Bunker. Teaching Games for Understanding: Evolution of a Model[J]. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 1996,67(01): 28-33.

[7]高嵘,张建华,高航,等.运动教育模式教学过程结构探析[J].成都体育学院学报,2007(02):116-119.

[8]Cueto,Mario & Luis Hernández-lvarez,Juan & Castejon,Javier.Teaching Games for Understanding to In-Service Physical Education Teachers: Rewards and Barriers Regarding the Changing Model of Teaching Sport[J].Journal of Teaching in Physical Education,2010(29).378-398.