日本站城一体化开发与轨道沿线的社区营造

文/图:张玲 深圳大学建筑与城市规划学院 助理教授

1. 研究背景

庞大的人口规模,超高密度的城市圈,高龄少子化的趋势,带有鲜明特色的气候条件是亚洲的社会现状。区别于欧美的轨道交通发展模式(Transit-oriented development,TOD),日本不是由于城市无序蔓延后,出于对生态环境的考量才开始推广以轨道交通为导向的站城一体化开发,而是从上世纪20年代就开始进行了“城市建设”与“轨道交通”发展结合的探索。并且,日本是世界上“站城一体开发”模式实践最早、应用最广、发展最为成熟的地区之一,使其城市形成了独特的紧凑、集合体结构。日本株式会社日建设计(以下简称日建设计)是较早介入日本站城一体化项目的设计事务所。例如,知名的东京站、涩谷站、港未来横滨站、二子玉川站,多摩Plaza站等,以及相关的周边公共空间、城市再生、地下空间的灵活应用等相应的一体化开发都由日建设计亲力打造。不单纯在项目方面,日建设计在2013年出版《站城一体化开发-新一代公共交通指向性城市建设》(「駅まち一体開発-公共交通指向型まちづくりの次なる展開」),图文并茂的把具有独特风格的日本站城一体化开发(TOD)模式介绍的淋漓尽致。在2019年又出版《站城一体化开发-TOD46的魅力》(「駅まち一体開発-TOD46の魅力」)一书,通过都市(Urban)、公共空间(Publicspace)、动线(Circulation)、象征(Symbol)、特色(Character)等5个板块分析到目前为止,日建设计对日本及中国、韩国等站城一体化开发的案例、理念,并把站城一体化分为从TOD1.0到展望未来的TOD4.0模式。可以说,独具特色的站城一体化模式,通过株式会社日建设计的解读与演绎,使得“脱离汽车依赖型社会”以及“立体城”等城市特征更加鲜明。

对于站城一体化的研究,国内学者有关于轨道交通站点与公共资源联通而形成核心轨交综合体的研究[1],有关于如何强化枢纽站功能使其更带有便利性、象征性、打造城市特色,以及对国内相关站点的影响与启示进行阐述的研究[2][3][4],也有学者针对日本的站城一体化的发展历程进行分析,对站城一体化开发模式进行说明的研究[5][6]。到目前为止,国内针对日本站城一体化的研究多停留在枢纽车站空间及周边公共设施整合的研究上,而针对轨道交通沿线的开发,特别是结合住宅区的新城规划,以及在现代社会背景下的社区营造的相关研究还存在着不足。本文通过梳理日本站城一体化的策略入手,对轨道沿线住宅区的开发建设进行探讨。特别是在如今高龄少子化的背景下,日本的站城一体化开发模式并没有停留在某个阶段,而是随着社会的发展时刻进行调整。结合其两种开发模式,对轨道沿线住宅区开发所产生新课题的应对措施,更是值得关注的焦点。

1.1 站城一体化的出现

最早的电气化铁道于1885年在日本京都开通,作为连接城市区域与城市之间的交通工具开始普及。到1911年,日本全国范围内的蒸汽铁道开始电气化,伴随着重工业的发展,人口明显出现了向东京、大阪等大型城市聚集的现象。与此同时,住宅区开始向城市郊外蔓延,城市中心区与郊外住宅区之间的距离越来越大,这使链接城市中心区与郊外住宅区的交通迅速增加。这种扩张,使日本铁路公司(1)(简称JR)以外的私营铁路大幅度的蔓延在以大城市为中心的整个都市圈。轨道交通的1.0模式开启了。JR与各私营铁道公司之间虽然存在着激烈的竞争,但是他们之间的相互协调与合作也在不断增加。即私营轨道交通建设弥补了JR交通线路运输能力的不足,对解决东京都市圈扩张与人口增长的问题起到积极的作用。可见,私铁网络般的运输力带动了城市化的发展进程。

1920年开始,私铁在市区的经营方式发生了很大的转变。集枢纽站和百货公司于一体的新型百货商店出现。例如,大阪的阪神急行电铁公司(以下简称阪急电铁)将梅田枢纽站和百货公司进行合并,并在1929年更名为阪急百货店。在1934年,东京横滨电铁公司在枢纽站涩谷开设了东横百货店。这种通过兼营副业来保证稳定收益的方式,对独具日本特色的铁道公司的经营策略产生巨大的影响。随着轨道交通沿线开发商业模式的建立,以轨道交通为中心的商业、商务以及住宅开发的一体化建设逐渐展开。日本站城一体化的2.0版本出现了。

1.2 开发模式

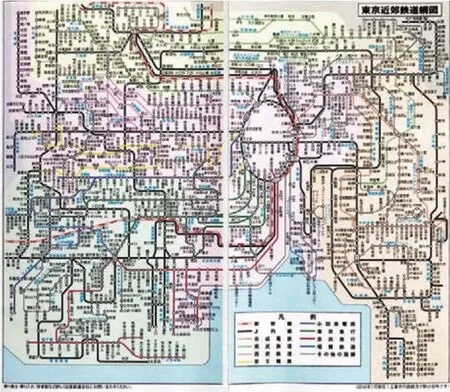

“站城一体化”是轨道交通和城市建设相辅相成,实现“共同发展结构”的模式。至今为止,日本已经进行了无数次以轨道交通为中心的集约型的城市开发。例如东京、大阪的城市轨道交通利用率高,机动车利用率低是世界其它城市所不能比拟的。“共同发展结构”这一理念由土井勉教授提出,即随着轨道交通所带来的运输能力增长来促进城市的发展,同时城市的发展又进一步促进轨道交通的发展。如图1所示,“共同发展”意味着通过轨道交通和城市开发两者之间的相互作用、共生共荣。这些开发为城市构造和居民的生活方式带来巨大影响,并进一步促进了城市的发展。这个时期开始,车站与城市的一体化开发的TOD3.0模式呈现出来。

图1,东京近郊铁道网图(笔者提供)

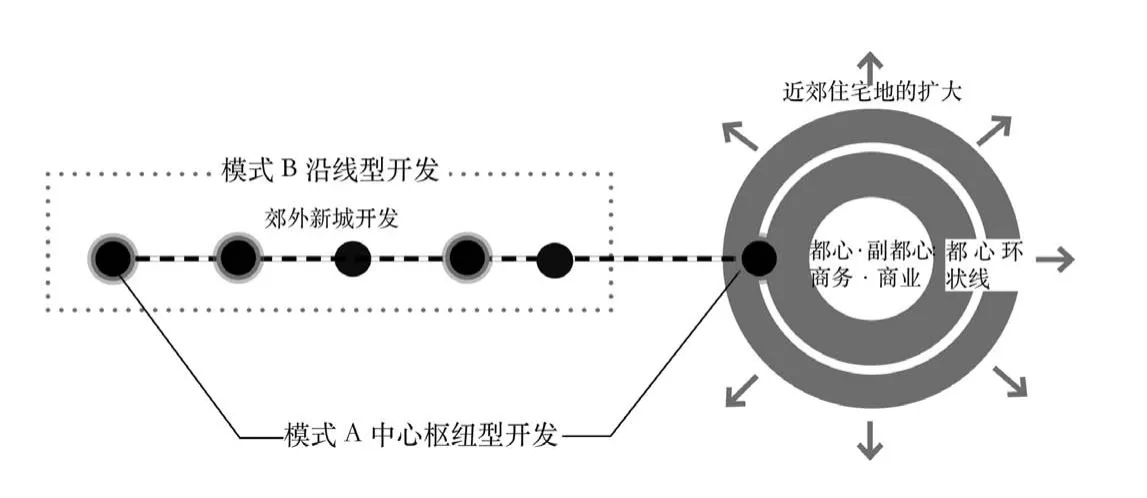

图2,轨道交通与城市的共同发展结构(2)

图3,站城一体化开发的两种模式(4)

着眼于轨道交通建设、城市建设、房地产开发之间的关系,“站城一体化”是日本实现土地经济、社会价值最大化的重要手段。以“共同发展结构”为基础,如图2所示,根据选址和轨道交通车站形式的不同可以分为以下两种开发模式(3):

① 模式A:“以枢纽站为中心的高度复合、集聚型开发模式”来建立城市活动中心;

② 模式B:通过“与铁道建设同步的沿线型开发”来实现轨道交通最大化。

基于以上两种开发模式,模式A形成的原因是由于城市中心地带枢纽站或客流量较大的车站,往往会形成站前商业街区,而这些商业街区又会吸引更多的人流。针对这一现象,提出以轨道交通车站为中心的集约型城市开发模式。例如,集合了东急东横线、东京Metro副都心线,由日建设计所主持规划设计的涩谷车站及周边的开发,不仅是“交通机能节点的强化”,更成为了“带有国际竞争力的都市功能”的导入项目,并且兼备着“防灾与环境”的功能。

另一方面,由于铁路沿线开发是面对城市郊区,呈放射状展开的,所以轨道交通建设将资本利益和沿线人口的因素进行集中考量与评估,即居住在轨道沿线(郊区)的大量人口,为沿线节点站(枢纽站)周边的商业、住宅区的形成和发展奠定了基础。针对这一现象,轨道交通建设和沿线城市一体开发的模式B呈现出来。东京急行电铁株式会社(以下简称东急电铁)在东急轨道沿线开发方面做了很多成功的案例。

1.3 两种开发模式的区别与联系

模式A与模式B有其各自的优势,从效率性、便利性、舒适性、收益性的角度,两种模式有其区别又有一定的联系。

① 效率性

模式A通过枢纽站的开发,实现了车站与周边土地的高度利用,提高了社会资本投资的收益,也提高了设施规划的效率。而作为社会资本投资的沿线交通,模式B使沿线轨道交通与居住环境基础设施进行一体化建设,改善居住环境的同时,提升了房地产商品的附加值。

② 便利性与舒适性

模式A的枢纽站开发,使城市功能复合化。即商业空间、文化功能空间高度聚集,形成综合体,明快而无障碍的空间和流线设计是其最大的优势。而模式B的轨道沿线开发,可以开展广泛的关联业务,有利于沿线住宅区的配置。例如,公共、文化、医疗、福祉等生活配套设施,增加生活便利的同时也可以保障这些设施能够得到不断的充实与完善。

③ 收益性

模式A与模式B这两种模式均使枢纽车站与周边地区成为高品质的功能性空间,在保障持续的轨道交通收益的同时,通过非轨道交通的经营,也可为其增大收益范围。

日本的站城一体化开发建设并不仅仅局限于轨道枢纽站的站前广场、周边商业区、地下空间的灵活利用等方面。其更加带有魅力的开发形态是两种模式组合后,对轨道沿线、郊外优质城市、居住区的规划与建设。

2. 从轨道沿线开发到社区营造

基于模式A与模式B于一体的两种开发模式的结合是十分有利于社区发展的。原本轨道交通建设和房地产开发一直作为相互独立的业务,在日本最初阶段的行政管理方面也是分属运输省和建设省两个部门分别管理,而后才进行的一体化推进。沿线开发的住宅作为一种商品被投入到市场,为了获得消费者的青睐,“创造轨道沿线价值”变得非常的关键。“居住区环境建设”与“生活关联设施的建设”成为轨道交通沿线居住区“社区营造”的重要组成部分。

阪急电铁、东急电铁等轨道交通的运营商兼开发商有意识的将上述两种模式相结合,通过建设开发郊外铁路沿线和郊外优质城市、住宅区,在取得资本利益的同时,实现了节点站(枢纽站)周边的聚集效应的增大和城市魅力的提升。通过阪急电铁、东急电铁所进行的范围广且持续性强的都市建造活动,使得沿线的城区、居住区具有很高的价值,更成为了被市民憧憬的住宅区。正是通过这些有计划的,战略性的社区营造活动,结合当地居民持续的管理和经营,使这些地区持续维持着高品质的社区形象。

具体手法比较多样化,例如形成跨领域的公共空间、步行网络、导入对使用者来说更为便利的包含公共公益性质的城市功能,构筑并提升有到达感的空间意象等。轨道交通建设和沿线城市建设一体化开发模式的基本思路可以概括为:以办公、居住和交通基础设施的一体化为目的的城市综合开发,即通过车站与城区交融的方式来达到社区营造的目的。

2.1 轨道沿线的新城建设

在轨道沿线开发规划新城的时候,初期便通过各种方案的讨论,以改善居住环境为目标进行道路建设,使土地区划调整项目中宅基地开发和道路开发同步进行。

在居住环境中,公园、绿地是提升新城魅力最为重要的因素。在个别住宅区开发中,开展城市尺度的公园、绿地环境开发是十分困难的,但是,在轨道沿线城市开发中,以轨道交通为骨架,如同路网建设般,将公园进行配置与建设,以便提升居住环境的品质。同样,通过规划来导入绿地系统的方式,可以更高效的提升新城的价值。

另外,通过土地所有者和建设者之间,对改建项目达成相应的协定(即建筑协定),对地区规划进行控制,创造美丽街区景观的同时,尽可能的保持高品质的居住环境与功能。可以说,通过建筑协定的方式,引导和维持了街区的魅力。

2.2 便利生活环境与交通体系的营造

轨道交通沿线居住区开发另一个受欢迎的理由,就是拥有便利的生活环境和完善的交通体系。在车站周边建设高水准的购物中心等生活服务设施,进一步带动民间投资在周边建设新的娱乐文化、医疗福祉等生活设施。随着城市高强度复合开发,人口聚集趋势更加明显,从而引发更多的投资,这又增进了沿线居民对设施使用的便利性,形成了良性循环。另外,在交通体系方面,不仅仅体现在沿线铁道与市区地铁连通等方面的便利性。为了突破车站步行圈的范围限制,通过利用公交巴士系统来扩大开发区域更是提供高度完善交通体系的另一种模式。例如,东急田园都市沿线开发的多摩田园都市居住区,便是以轨道交通开发和住宅区开发一体化推进的典型代表。起初,住宅区开发几乎都位于以车站为中心的半径750m(步行10分钟以内)的步行范围内。但是为了应对市场需求,需要突破这个范围限制。于是通过开展建设巴士线路来打破固有的车站步行圈范围,保证其外围地区生活和交通的便利性,从而带动居住区的开发。可见,巴士模式是一种灵活应对城市发展不同阶段和城市发展变化的模式。通过以轨道交通为主体骨架,通过与巴士的巧妙结合,实现了地区全体的可持续发展。

2.3 逆行高峰与非轨道交通的创收

对于轨道交通开发商而言,沿线各地通向城市中心区的客流是可以保证的,但是同期逆行线路却无法保证充足的客流量。在轨道交通建设和同步沿线的开发模式中,作为促进轨道交通设施反方向利用的有效手段之一,通过有计划的在终点站和中途车站设置可以成为出行目的的设施,可以主动的创造在早晚高峰时间段相反方向的客流量。例如,通过吸引需要大面积土地的校区建设,不但可以确保早晨去往郊区、夜里经由市中心返回另一郊外地区的稳定客流,还可以保证整日稳定的客流量,从而增加轨道交通的收益。

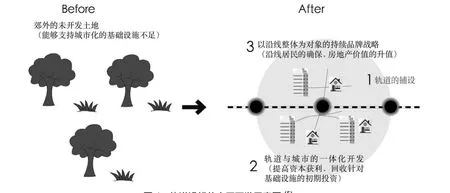

另外,通过轨道沿线的开发,轨道交通可以与城市开发同步进行,这就大大提升了沿线周边的土地价格。轨道交通的开发商起初可以用较便宜的价钱收购完全未开发的土地,但随着新车站的建设,生活服务设置的配置,可以使新城的整体附加值得到提升(见图3)。不仅通过商业盈利,通过房地产的销售可以为轨道交通带来更大的利益。也就是说,轨道沿线居住区的开发,可以产出更多的来自非轨道交通业务的收益。

图4,轨道沿线住宅区开发示意图(5)

3. 轨道沿线居住区开发的新课题

现代的日本早已经进入了人口减少型社会,并呈现高龄少子化的趋势。应对这样的时代变迁,轨道交通的开发商也尝试着通过灵活的调整策略来应对不断变化的社会需求,以便展开可持续性的开发。伴随时代不断变化的价值观与社会背景,方案的建设也在不断的修正。在贯彻总体规划的同时,通过社区营造对规划的发展方向进行修正,通过持续的经营来增强社区的魅力,从而建成与时俱进、满足多样化生活需求的居住环境。

3.1 沿线居住区的新课题

1947-1949年是日本的婴儿潮时期,这段期间人口剧增,并多向东京、大阪圈这样的大城市迁移。随着团块世代(6)这一年龄层的迁移,引发了位于大城市近郊居住区的建设热潮。伴随轨道交通新线路东急田园都市线的建设,东京圈外郊的“多摩新城”和“东急多摩田园都市”等居住区,就是在这样的时代背景下展开的。然而随着时间的推移,团块世代进入老龄化,特别是以这一代为目标群体而建设的“多摩新城”与“东急多摩田园都市”居住区,急剧的老龄化比其它地区更为显著,同时高龄少子化也为铁路沿线的居住区开发带来了许多新课题。

“多摩新城”是1971年开始以公共开发为背景,为了解决首都人口密度过高问题,以规划人口30万为基础,短时间内进行的大量的住宅供给。并在开发初期实现了短时间内的人口急剧增长。由于是公共性质的开发,没有利润上的追求,多摩新城的住宅价格低于市场价格。现今,由于高龄少子化的影响,多摩新城陷入人口减少、小学校关闭、街区缺乏活力的局面。并且出现了地域共同体(6)解体以及独居老人孤独死等问题。由于街区活力不足,商店被迫关门,年轻人的购买欲望薄弱,导致街区活力更加降低。更重要的是,针对现有住宅进行电梯增设和改建也比较困难,难以实现普及无障碍化。结果,经济条件较好的居民开始搬离多摩新城,而经济条件一般的居民只能在这种不便利的条件下继续生活。

“东急多摩田园都市”是东急电铁在东急田园线的轨道沿线开发的居住区,从1960年开始销售,由于在开发初期购买的都是同龄人,因此这些地区的老龄化问题同样开始呈现出来。并且,在轨道交通建设的带动下,多摩田园都市住宅区是在山坡较多的丘陵地带开发的,这些山地所产生的高差等问题的确为老年人的生活带来了不便利的影响。另外,多摩田园都市住宅区的独立住宅通常是4或5个房间(4LDK,5LDK)的大户型,对于子女独立之后的高龄夫妇而言面积又过大了。

针对于上述情况,东急电铁对东急田园都市沿线的居住区进行相应的调整以适应当下的需求。特别是在轨道沿线周边的土地资源开发已经枯竭的情况下,如何提升沿线居住区的活力,开展社区营造项目,盘活现有土地资源使其具有更多的可利用价值成为东急电铁对轨道沿线开发的新目标。

3.2 住宅置换与更新项目

2005年,针对沿线住宅区的新课题,东急电铁对东急田园都市沿线的居住区开始实施“A·LA·IE项目”。此项目通过更新老龄群体所拥有的住宅来吸引年轻家庭群体的流入。并以此促进老龄群体换房。通过更新住宅的举措保持了当地人口结构平衡的同时也为街区带来了新的吸引力。并且,通过对现有建筑物的改建与再生,展现了环境友好的新型居住方式。

A·LA·IE项目有三种服务,其中包括 ① 住宅置换项目的“翻新住宅”服务;② 进行重建的“订购住宅”服务;③ 以及进行整体改造的“我家·翻新”服务。

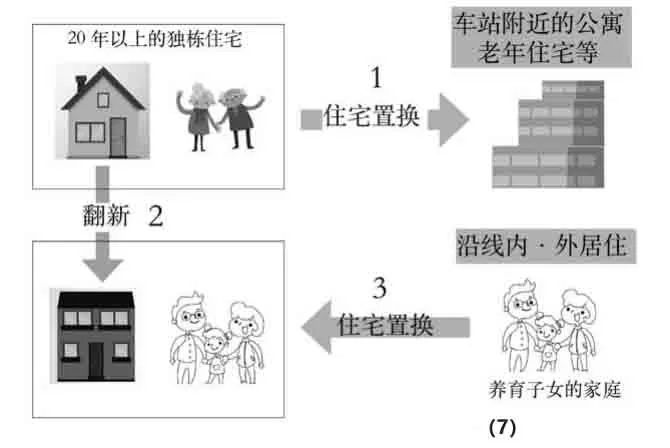

如图4所示,“住宅置换项目”的具体措施如下:① 挖掘街区现有价值,通过住宅置换的方式使老年人搬入临近车站的公寓或老人住宅;② 对独立住宅进行翻新;③ 鼓励育有子女的家庭搬入独立住宅。

图5,A·LA·IE项目示意图(7)

在整个项目实施的过程中,东急电铁对独立住宅进行100%的收购保障。为了吸引住宅所有者卖房,东急电铁采取民间融资等方式,来减轻住宅所有者的卖房负担。并且,对现有住宅进行整修,在提高房屋居住质量的同时,以相对低廉的价格售卖给新家庭。东急的这项措施对居住区的资源进行重组,使老年人和年轻家庭的需求进行匹配与对接。不仅维持了街区的活力,平衡了人口结构,也让轨道交通沿线居住区的生活服务设施和商业设施的品质有所保障。并且通过轨道交通与非轨道交通的经营可以得到持久的收益。如表1所示,A·LA·IE项目的实施,无论对开发商,还是买房与卖房者而言都是有利的。

表1:

3.3 老人住宅的开发

在高度成长期流入东京首都圈并购买了独立住宅的人群现在都已进入老龄化。在过去,老年人和儿孙们共同居住,并由家庭成员看护。但是随着经济的高速成长,家庭核心化,生活方式也随之改变,有些老人本身也不希望被子女照顾,由此产生了“老年人看护”的新型社会需求。为了解决这个问题,产生了“老人住宅”这一商业模式。

东急电铁于2008年开始进行老人住宅项目的开发。最初,在大冈山车站上方的原东急医院的基础上进行改建,开发了东急Welina大冈山老人住宅,并设置了“一般居室”和“看护居室”两种类型的户型。在东急田园都市沿线居住区进行房屋置换的老人们,可以选择居住在车站周边的可供租用的老人住宅里。在享受充满活力的老年生活的同时,可以利用临近车站的地理优势进行便利的生活。例如,车站周边非常方便老年人出行、购物和用餐,并且可通过轨道交通的使用到达市中心或城市节点来满足文化和艺术上的需求。另外,如果出现了健康问题,老人不仅可以方便的使用附近的医院和看护设置,还可以免费搬入看护单元享受24小时常驻看护师的看护。并且,东急Welina大冈山启用了东急集团的综合服务,例如,与东急医院合作,由集团公司的酒店供应餐饮服务等项目。此外,东急不动产也对东急轨道沿线进行了更为系统的老人住宅开发,同样分为“老年人专属住宅”和“带有看护住宅”两个系列。由于东急沿线有很多富裕层居住,所以在开发老人住宅项目的时候多以高标准的装修档位和常驻职员所带来的充实服务来提供更加高品质的居住环境与体验,并获得了成功。

东急集团将老人住宅的开发作为新的事业领域,面对今后的老龄化社会,也是非常必要的设施。作为创造轨道沿线居住区的开发商,实施面向适应于未来的社区营造,将住宅置换、平衡人口结构与维持街区魅力作为轨道沿线居住区开发的商业模式进行开展。

4.结语

日本的“站城一体化”开发并不限于整合枢纽车站周边的公共资源、灵活运用地下空间、开发站前广场等模式。通过枢纽站与轨道交通沿线相结合的开发模式,更是面对未来高龄社会,平衡各方面社会资源,使城市更具活力,发挥其创造力,营造丰富的居住环境等不可或缺的规划模式。通过站城一体化开发,日本又推出了“下一代郊外都市营造”模式,是以“既有社区的维持与再生”为目的,通过居民,政府、大学、民营企业的联合协作来重建基础设施与住宅的,可以说是“官民协作”的智慧结晶。通过“下一代郊外都市营造”模式,以期一体化解决老龄社会的各种问题,推进参与型、课题解决型等新型社区营造策略,构筑持续的居住区工程。另外,针对未来站城一体化开发,“日建设计站城一体化开发研究会”还提出了TOD的4.0模式,即从“站·城”到“站·城·人”的一体化开发模式。打造从“移动”到人·物·事相整合的“街区型”换乘站;到超越“通用设计”的新公共性,超越“交通”的功能性,塑造带有地域性特征的、可自由拓展个人空间等方面的都市营造型发展模式。

近年来,中国国家发改委积极鼓励轨道交通企业拓宽融资渠道,并表示城市轨道交通与城市规划合二为一,可以更好的引领城市空间的拓展。然而,轨道交通开发建设不仅仅局限于枢纽车站与其周边的开发,整合“人的因素”,结合多种模式,发展轨道交通沿线的居住区、商业区整体规划与开发,建设集约的城市空间更有利于改善居民的生活质量,增进居民利用保健、医疗、福利、养老等设施的便利性,并且可以减轻政府的财政负担。中国未来将面临更加严峻的老龄化社会,如何通过灵活运用“站城一体化”理念,寻找符合中国国情的轨道交通开发模式,是轨道交通、城市规划、建筑策划、结合居民需求,政府导向等全方位互联互惠,联合协作的结果。

注释:

(1)JR线即JapanRailways,其前身为日本国营铁道公司,1987年分割为何7个公司,并实施民营化,所分离出来的各公司合称为“日本铁路公司”。日本的轨道交通建设主体大致分为以下4种: ① 以连接城市之间的轨道交通为主要线路的新干线(JR);② 链接城市内部,特别是城市中心区的地铁(Metro)与JR线;③ 链接城市郊区和城市中心区外围枢纽站的私铁线路;④ 针对缺失线路(missing-link)进行建设的,在轨道交通欠发达地区发挥作用的第三主体。

(2)根据《站城一体开发-新一代公共交通指向型城市建设》p23所示共同发展结构图表制成。

(3)参照《站城一体开发-新一代公共交通指向型城市建设》对日本站城一体化开发模式进行整理分类。

(4)根据《站城一体开发-新一代公共交通指向型城市建设》p23站城一体化的两种模式图表而制成。

(5)根据《站城一体开发-新一代公共交通指向型城市建设》p35模式B的概念图表而制成。

(6)团块世代是指日本1947年-1949年生育高峰时出生的一代。其人口比例高,对社会的影响大。

(7)共同体是指Community,即“社区”这一概念。地域共同体是以家庭集团和近邻关系为中心所形成的居住和消费空间。