海南地区老年脂溢性角化病的流行病学调查

王燕 谭茜

(海南省妇女儿童医学中心(海南省妇幼保健院)皮肤美容科,海口 海南 570203)

脂溢性角化病为临床发病率较高的一种良性表皮内肿瘤,其临床表现缺乏一定特异性,极易与恶性黑素瘤、鳞状细胞癌、色素痣、病毒疣等皮肤病相混淆〔1,2〕。既往认为,该疾病多出现于人体颈部、背部、额头、面部等表面部,但有研究指出,该疾病可沉积于脑、肾、肝、心等重要器官,不仅可加速衰老进程,还可对细胞代谢产生干扰,影响生活质量与身心健康水平〔3,4〕。因此,明确该疾病形成的相关因素,并及时采取针对性防治措施显得极为重要。基于此,本研究进一步探讨海南地区500例老年脂溢性角化病的流行病学具体情况,以期为临床后续诊治提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2016年1月至2018年12月在海南省妇幼保健院皮肤科美容门诊接受治疗的500例脂溢性角化病患者的临床资料组成观察组,同时将同期于海南省妇幼保健院皮肤科接受治疗的58例非脂溢性角化病患者的临床资料组成对照组。

1.2 诊断标准 与《皮肤性病学》〔5〕内相关诊断标准符合者:①病程缓慢,且无自愈倾向;②好发于手背、上肢、躯干、面部及头皮等部位,但未累及趾、掌;③疾病早期表现为斑片或丘疹,表面光滑,随着病情进展,逐渐增大隆起,且表面表现为轻度乳头肿瘤样增生;④对于诊断不明确者需取皮损给予组织病理检查。

1.3 入选标准

1.3.1 纳入标准 ①符合1.2内诊断标准者;②临床资料及影像学资料均完整者;③年龄≥60周岁者;④非过敏体质者。

1.3.2 排除标准 ①合并恶性肿瘤;②凝血功能障碍者;③呼吸功能不全者;④严重器官衰竭者;⑤先天性心脏病者;⑥严重肝肾功能损伤者;⑦表达障碍或精神疾病者;⑧合并其他影响血脂、载脂蛋白、脂蛋白检测结果的相关疾病者。

1.4 方法 ①入院时,采集所有入选者静脉血(5 ml),经日本东芝TBA-120FR全自动生化分析仪(厦门海菲生物技术有限公司提供)与上海将来实业股份有限公司提供的对应试剂盒测定三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、载脂蛋白(apo)A-1及apoB。②详细记录观察组发病部位与病理分型,其中发病部位包括躯干、手背、四肢、耳廓、腹股沟、头颈面部、外生殖器与臀部,病理分型包括刺激型、菌落型、腺样型、角化过度性、棘层肥厚型及黑棘皮瘤型。②对两组一般资料给予详细记录,包括性别、年龄、婚姻状态(单身、已婚、离异、丧偶、再婚)、是否吸烟、受教育年限(0~6年、7~12年、>12年)、是否饮酒、体重指数(BMI)〔偏瘦(≤18.4 kg/m2)、正常(18.5~23.9 kg/m2)、过重(24.0~27.9 kg/m2)、肥胖(≥28.0 kg/m2)〕、是否患有冠心病、是否患有高血压及是否经常锻炼。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0软件进行t、χ2检验,危险因素采用多因素Logistic回归分析。

2 结 果

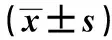

2.1 临床检测指标 两组HDL-C、apoA-1、apoB对比,差异无统计学意义(P>0.05);观察组TG、TC、LDL-C均明显高于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

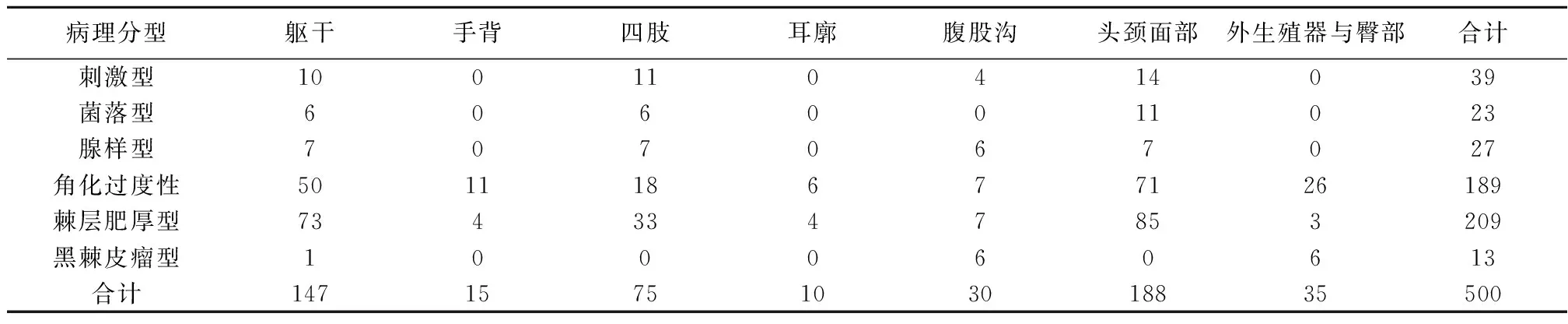

2.2 病理学特点 躯干(29.40%)、四肢(15.00%)与头颈面部(37.60%)为500例脂溢性角化病患者的好发部位,角化过度性(37.80%)与棘层肥厚型(41.80%)为其常见病理分型。见表2。

表1 两组临床检测指标对比

表2 脂溢性角化病患者发病部位与病理分型(n)

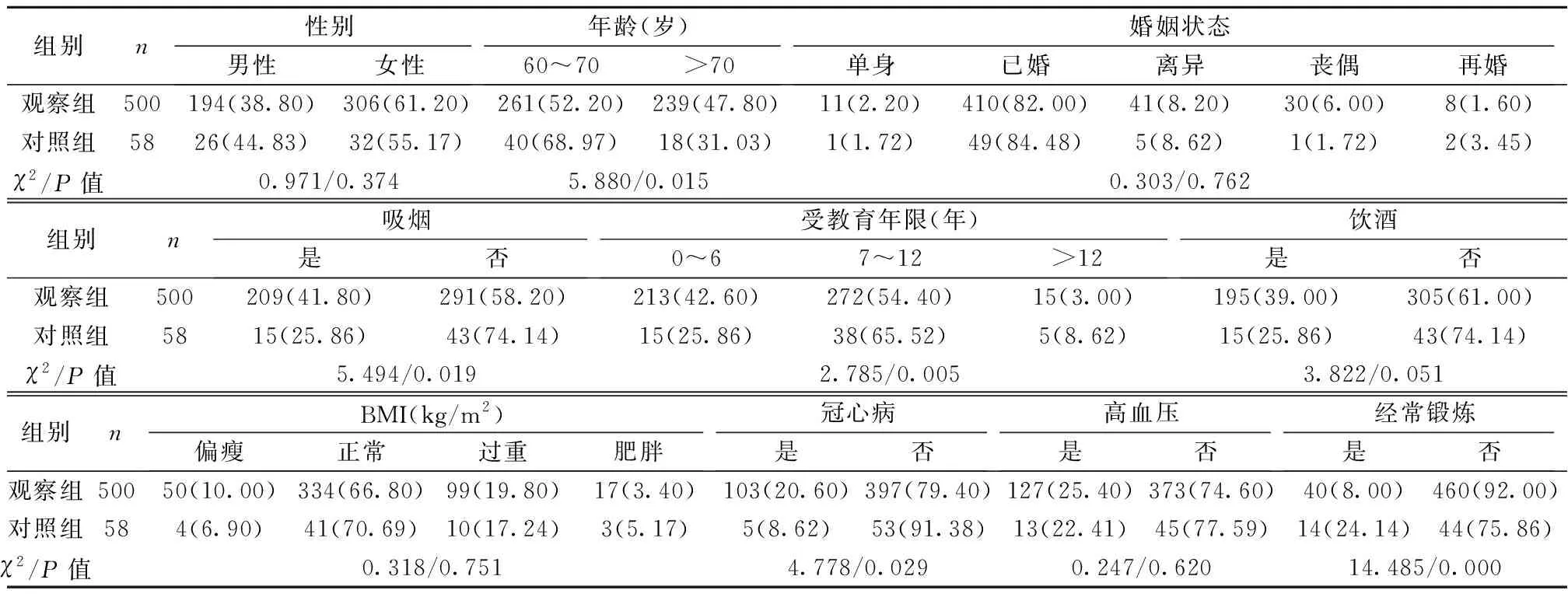

2.3 单因素分析 两组性别、婚姻状态、饮酒情况、BMI、高血压患病率对比,差异无统计学意义(P>0.05);观察组年龄(>70岁)、吸烟、受教育年限(0~6年)、冠心病、缺乏锻炼占比均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

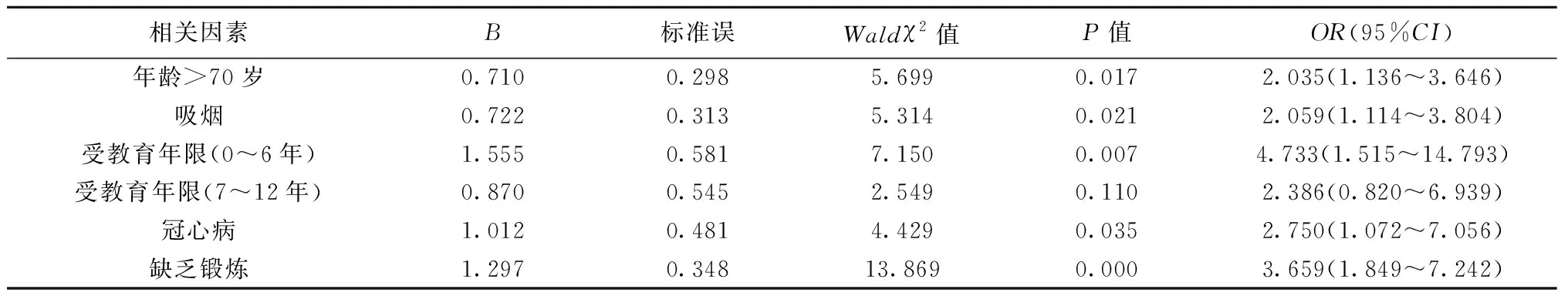

2.4 Logistic回归分析 将年龄、吸烟、受教育年限、冠心病、锻炼纳入为候选变量,通过Logistic回归分析发现,年龄>70岁、吸烟、受教育年限0~6年、冠心病与缺乏锻炼为老年脂溢性角化病发生的危险因素(OR>1,P<0.05)。见表4。

表3 老年脂溢性角化病发生的单因素分析〔n(%)〕

表4 老年脂溢性角化病形成的多因素分析

3 讨 论

脂溢性角化病又名“老年疣”、“老年斑”等,由于老年人群机体代谢能力不断减退,使体内形成大量过氧物质,在铜、铁等相关矿物质的不断催化下,可形成褐脂素(棕色微小颗粒),而后沉积于机体内组织与细胞内,进而形成该疾病,影响美观性〔6~8〕。现阶段,随着老龄化趋势的不断加剧,促使脂溢性角化病中老年人群患病率呈现明显上升态势,将对患者生活质量等产生严重影响。

脂溢性角化病属于皮肤增生性疾病,其发病机制尚未完全明确,因患者皮损表面通常可见角化过度与油腻性磷屑等情况,认为其可能与血脂代谢存在一定关联〔9〕。本研究结果该疾病患者存在部分血脂增高现象。其中TG可参与人体能量代谢,TC可用于合成胆汁酸、类固醇激素与细胞浆膜等,血脂在机体内代谢与运输多通过脂蛋白形式运行,而LDL-C与HDL-C属于重要脂蛋白种类,前者可将机体内TC从肝脏处逐渐转运至肝外组织,后者可将TC从机体周围细胞处进一步转运至肝脏〔10〕。此外,该疾病患者基本无明显自觉症状,罕有恶性病变,其病理表现与临床表现具有一定特征性,故诊断难度系数较低〔11〕。本研究结果显示,躯干、四肢与头颈面部为脂溢性角化病患者的好发部位,角化过度性与棘层肥厚型为其常见病理分型。

本研究结果显示,年龄>70岁、吸烟、受教育年限(0~6年)、冠心病与缺乏锻炼为老年脂溢性角化病发生的独立危险因素。随着年龄的不断增加,人体抗氧化能力将随之降低,新陈代谢能力减弱,体内产生的过氧化物逐渐增多,导致其转化为脂溢性角化病的概率明显增加〔12〕。有研究指出,吸烟属于心脑血管疾病发生的独立危险因素,吸烟人群周围血管病、脑血管病、冠心病以及血压病患病率明显较高,加之抗氧化功能降低,身体健康状况变差等多种因素的共同影响,促使该疾病患病率明显上升〔13〕。老年脂溢性角化病生成概率与患者受教育年限存在一定关联,且有文献指出,脑力活动的提升可使人体多触突联系、生理代谢、大脑结构等神经生物层面发生较为复杂的变化,可有效提高人体脑功能或脑细胞损害的抵抗能力,利于减少脑部脂褐素形成量,控制脂溢性角化病患病率〔14,15〕。与此同时,文化水平较高者,自我管理意识、饮食搭配、学习能力与卫生习惯相对较优,同样可在一定程度上控制该疾病发病率。冠心病患者脂溢性角化病的患病率明显较高,究其原因为,脂溢性角化可于人体血管壁上聚集,诱发血管纤维性病变,导致血管弹性明显降低,进而促使心血管疾病患病率升高。锻炼可有效提升组织器官功能,促进新陈代谢,利于控制脂褐素向其血管壁沉积,同时可促使患者血管免遭脂溢性角化损伤,控制疾病发生率,而缺乏锻炼则将造成疾病发生率提升〔16,17〕。因此,为控制疾病发生情况,临床应叮嘱患者保持良好的睡眠,养成科学运动的习惯,戒烟忌酒;通过开展健康讲堂,发放宣传手册、播放视频等,提高患者对疾病的认知能力与自我管理意识;告知患者调整膳食结构,控制高脂肪食物进食量,可进食富含维生素A、维生素C及维生素E类食物。一般情况下,该疾病可不予以治疗,但若患者经常出现不规则增生、周围红肿、瘙痒等情况时,可通过激光疗法、液氮冷冻疗法、平削法等给予针对性治疗,以缓解病情〔18〕。

综上所述,脂溢性角化病的发生可能与血脂代谢存在一定关联,而高龄、吸烟、受教育年限短、冠心病与缺乏锻炼等为该疾病发生的危险因素,临床应积极采取针对性干预措施,以控制疾病患病率。