明清俗曲【孟姜女】历史渊源探究

潘淑丽

(山东师范大学第二附属中学,山东 济南 250014)

一、【孟姜女】概说

明清俗曲是指明清时期广泛流传于我国民间的、集文学与音乐于一体的、以时调小曲为主的艺术形式的统称,是中国传统音乐文化在明清时期的优秀成果。它们曲调细腻流畅,节奏规整,结构严谨,是一种发展较为成熟、流传广泛的音乐形式。它植根于人们的社会生活,直接或间接反映社会现实。它是人民大众的诗歌,社会内涵丰富,语言洗炼。它作为一种发展完善,得到了更多艺术加工和提炼的音乐形式,不但流传时间悠久,而且流传范围也极为广泛,几乎遍及全国各地,甚至还流传到了国外。它不仅是一种艺术形式,同时还是一种文化现象。

明清俗曲虽然在总量上不计其数,但由于缺乏系统的文字记载及其口口相传的流传方式,在发展过程中没有得到很好的保存而大部散失,保留下来的只是其中极少的一部分,连曲调一起保留下来的更是少之又少。【孟姜女】正是这极少数存留曲调中的一支。

南宋年间,江浙一带广泛流传着一首吴地民歌《月子弯弯照几州》,它代代相传,经历了八百多年历史的洗礼,是今天仍在民间传唱的最早的民歌之一。这首民歌与【孟姜女】同曲异词,两者之间有着深刻的渊源关系。

不仅如此,从文学上来说,【孟姜女】还是我国四大民间传说之一。由此,【孟姜女】既是流传全国、家喻户晓的故事,又是传唱祖国各地、脍炙人口的最早留世的小曲之一。

明清俗曲【孟姜女】是文学与音乐结合的典范。从文学上来说,它是民间传说故事的典型;从音乐上来说,它是明清俗曲的代表性曲牌。【孟姜女】的研究具有普遍意义和典型意义,是研究明清俗曲其它曲牌的重要依据和参照。

【孟姜女】是明清俗曲的优秀代表。从20世纪20年代开始,【孟姜女】已经引起了人们的关注和重视,在文学界以顾颉刚先生为首,对【孟姜女】故事进行了一系列的考据、论证和分析,引起了一场学术上对于【孟姜女】故事的大讨论。路工、魏建功、钟敬文、刘复、张紫晨等前辈纷纷参与进来,形成了学术上的一次高潮,研究工作取得了很高的成就。大批有关“孟姜女”的著作和学术论文面世,如顾颉刚、钟敬文等著的《孟姜女故事论文集》、顾颉刚编著的《孟姜女故事研究集》、路工的《孟姜女万里寻夫集》等。之后,有更多的学者专家投入到这一课题的研究之中,不断有新的研究成果面世。如巫瑞书的《孟姜女传说与湖湘文化》、黄瑞旗的《孟姜女故事研究》、施爱东的《孟姜女哭长城》等都是当代【孟姜女】研究的丰硕成果。

在民族音乐学界,从音乐学角度对【孟姜女】进行研究的专家学者也不在少数,如李家瑞、冯光钰、江明惇、张仲樵、易人等,他们为【孟姜女】的音乐学研究打下了坚实的基础,提供了有利的借鉴。

二、【孟姜女】的历史渊源

明清俗曲【孟姜女】的流传有着极深的历史渊源。它是流传于长江下游地区的有着悠久历史传统的“吴歌”在现当代的一个典型代表。它与另外一首吴地民歌《月子弯弯照几州》之间有着千丝万缕的联系。

吴地是指以太湖流域为中心的长江三角洲地带,包括苏州、上海、无锡、常州、镇江、南京、湖州、嘉兴、杭州、宁波等地,是我国经济最发达的地区之一。在这一带流传的、用吴地方言演唱的民歌,包括文人仿作的吴语歌谣,统称为“吴歌”。它深深地扎根于江南水乡这片美丽富饶、充满灵气的土地,是江南水乡四季如春的气候、如诗如画的旖旎风光和秀美景色,以及人们温和、多情的性格,造就了这清丽婉约、优美动听的音乐。

吴歌是一种非常古老的乐歌。两千两百多年以前,屈原在楚辞《招魂》中记载:“吴歈、蔡讴,奏大吕些。”[1](P114)吴歈是吴歌在古代的称谓,明代潘之恒《曲艳品》中说它所以能够风行,是因为它“亮而不润,宛而清”。[2](P114)可见,现今悠扬婉转的吴地民歌,是与古代的吴歈血脉相连的。

南北朝时期,吴歌有了很大的发展。《晋书·乐志》曰:“吴歌杂曲,并出江南。东晋以来,稍有增广。其始皆徒歌,既而被之管弦。盖自永嘉渡江之后,下及梁、陈,咸都建业,吴声歌曲,起于此也。”[3](P639-640)吴歌由于获得了城市各阶层人士的喜爱而日益兴盛,并最终引起了朝廷的注意。随后它与当时流行于湖北地区的“西曲歌”一起,被配以器乐,纳入到南朝的乐府之中,统称为“清商乐”,构成了当时南朝乐府民歌的重要组成部分。它们多以五言四句一曲,孕育了隋唐诗歌的兴盛。后世在中国广为流传的四句头民歌,在形式上与它们有着深刻的渊源关系。

“清商乐”中的“吴声歌曲”在艺术风格上与汉乐府民歌的质朴以及北朝乐府民歌的刚健迥然不同,以清新婉转、本色自然见称。它们的曲调是非常悦耳动听的。陆龟蒙在《大子夜歌二首》中赞美道:

歌谣数百种,子夜最可怜。

慷慨吐清音,明转出天然。

丝竹发歌响,假器扬清音。

不知歌谣妙,声势出口心。[4](P654)

《子夜歌》曲调的美妙由此可见一斑。这不但是对《子夜歌》的评价,也可以用来作为对吴地民歌的一个总评。

到了唐宋时代,吴歌渐渐淡出宫廷,却依然在民间以蓬勃的势头变化发展着。

南宋年间,江浙一带广泛流传着一首吴地民歌《月子弯弯照几州》,这首民歌代代相传,经历了八百多年的历史,至今仍在江南各地传唱不衰。

《月子弯弯照几州》最早见于宋话本《冯玉梅团圆》:月子弯弯照几州,几家欢乐几家愁,几家夫妇同罗帐,几家飘散在他州。说它是一首吴歌,“出自我宋建炎年间,述民间离乱之苦。”[5](P93)在南宋赵彦卫的《云麓漫钞》和杨万里的《诚斋诗集》中也有记载,后来在明代文人的著作中又屡被提及。明代冯梦龙不但将其用于所编的《警世通言》第十二卷《范鳅儿双镜重圆》,更是直接把它编入他所辑集的《山歌》之中——《月子弯弯》:月子弯弯照九州。几家欢乐几家愁。几家夫妇同罗帐。几家飘散在他州。并在歌后附了一个故事:一秀才岁考三等。其仆作歌嘲之云。月子弯弯照九州。几家欢乐几家愁。几家赏子红段子。几家打得血流流。只有我里官人考得好。也无欢乐也无愁。[6](P341-342)一个仆人尚能顺手拈来,附会作词,其流行时间之久、程度之广可见一斑。

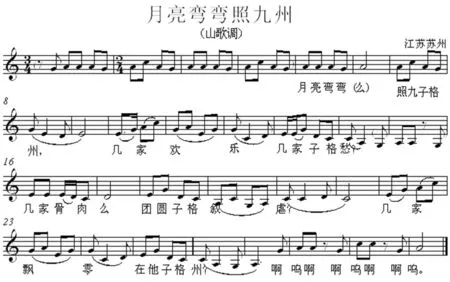

宋代《月子弯弯照几州》的曲调由于年代的久远,已无从考查。现在仍在民间传唱的《月子弯弯照几州》有两种不同的曲调:一种是在江苏苏州流传的“山歌调”《月亮弯弯照九州》:

谱例1[7](P511)

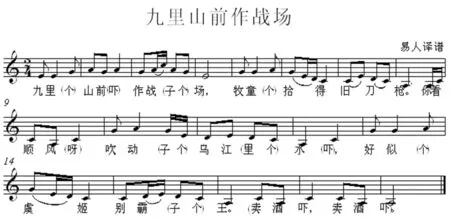

清代同治十三年(公元1874年)出版的《梦园曲谱》中,收录了清初传奇《虎囊弹》“山门”折中酒家用“山歌调”唱的歌谣《九里山前作战场》,与这首《月亮弯弯照九州》的“山歌调”十分相似。这是《月子弯弯照几州》有记载的、最早的曲调形式。

谱例2[8](P31)

两者具有明显的相似性。在调式上,都是典型的羽调式;旋律进行上,两者的旋律走向基本一致,旋律起伏不大,以级进为主;曲式结构上,同属四乐句的曲式结构,第三乐句没有形成真正意义上的转句,第四乐句句尾都有扩充;音乐特点上,两首曲调都具有鲜明的江南音乐色彩,细腻、婉转、流畅。

相比之下,《月亮弯弯照九州》保留有比较明显的山歌音乐的痕迹,句式结构较松散、自由,第三乐句在音区上与其它乐句形成对比,但转句的特征并不明显;《九里山前作战场》则具有更明显的规整性和规范性,除尾句的扩充外,句式结构整齐,第三乐句虽然最终没有形成转句,但已从节奏、音调等方面具备了转句的因素。

《虎囊弹》是清初戏曲作家丘园(公元1617—1689年)的代表作,毋庸置疑,这首曲调,最迟形成于清初。

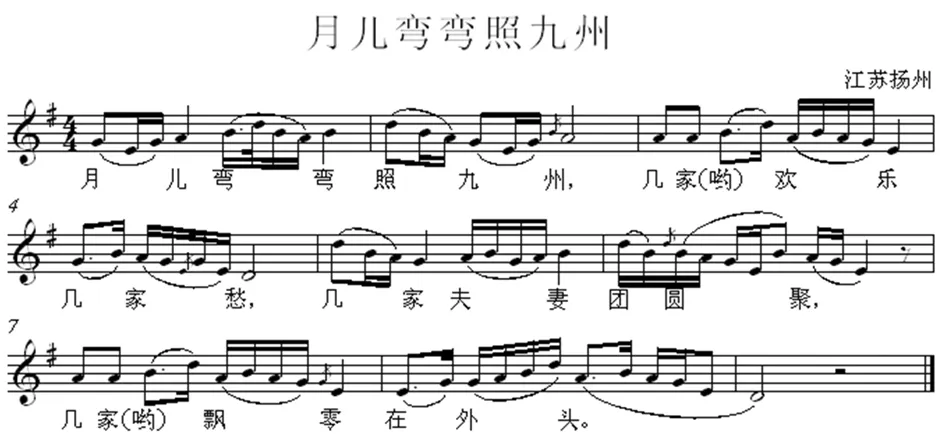

《月子弯弯照几州》的另一种曲调是一首小调:

谱例3[9](P223)

这首小调形式的《月儿弯弯照九州》与谱例1中山歌调形式的《月亮弯弯照九州》具有相似性。虽然两者的调式不同,前者为羽调式,后者为徵调式,但是两者无论在艺术风格、音乐情绪以及旋律走向上都基本一致;它们在曲式上都采用四句体的结构形式;第四乐句都是第二乐句不严格的再现,并如出一辙的将其第四乐句句尾作了扩充;第一乐句的落音与第二乐句的起音相接形成了“顶针”格式的雏形。

比较而言,后者在艺术形式上发展得更为完备:在唱词不变的前提下,音的密度增加,旋律进行更加曲折、细腻、流畅;曲式结构更加严谨、句式整齐,形成了“起承转合”式的典型结构样式;第三乐句的起音是把第二乐句的落音D翻高八度的同音重复,“顶针”式的音乐进行方式进一步发展,加强了曲调连贯性;4/4拍子深化了音乐抒情、委婉的性格。可以看出,小调形式的《月儿弯弯照九州》出现在“山歌调”之后,是由“山歌调”发展而来的。

羽调式的《月子弯弯照九州》逐渐的发展变化为徵调式,徵调式的《月子弯弯照九州》继续发展,于清末民初又派生出了《梳妆台》《哭七七》《唱春调》等一系列的小调变体。

《唱春调》即“春调”,也叫“唱春”“送春”,是在江苏境内,每年的春节期间或立春前后三日,唱春者手持春锣、扁鼓边打节奏边唱的一种曲调流畅、结构规整的小曲子。它是《月子弯弯照几州》在流传过程中产生的变体之一,在江浙一带非常流行,被填入各种的唱词。

1922年俞粟庐编印的《丝弦小集》刊有《快快醒》一歌,是《唱春调》较早的填词歌曲(歌词共12段,现举其一):

谱例4[10](P131)

这首以《唱春调》填词的歌曲《快快醒》与小调形式的《月子弯弯照几州》(即《月儿弯弯照九州》)在曲调上是一脉相承的。两者在旋律进行、主要旋律音和曲式结构上非常接近。《快快醒》为了适应唱词的需要,将音乐节拍变换为2/4拍,音的密度也大大缩减,增强了音乐的律动性和号召性。

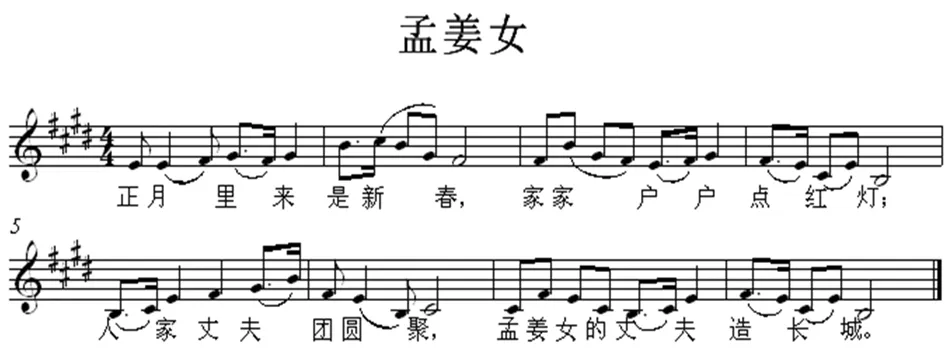

20世纪20年代,盛行于江浙一带的《唱春调》被填以同样盛行的民间传说故事《孟姜女》。由于词曲在结构形式、基本情绪等方面十分吻合,具有较高的艺术性,《孟姜女》就渐渐取代了《唱春调》而广为人知,成为在全国流传最广、影响最大的俗曲之一。

谱例5[11](P155)

2.二月里来暖洋洋,燕子双双到南方;燕巢造得端端正,对对成双歇画梁。

3.三月里来是清明,桃红柳绿百草青;家家坟上飘白纸,喜良家的坟上冷清清。

4.四月里来养蚕忙,姑嫂双双去采桑;桑篮挂在桑枝上,揩把眼泪采把桑。

5.五月里来是黄梅,黄梅发水泪满腮;家家田里黄秧蒔,孟姜女的田里草成堆。

6.六月里来热难当,蚊子飞来嘴锋长;宁可叮我千口血,莫叮我夫万喜良。

7.七月里来七秋凉,家家防冷做衣裳;皮棉单夹都做到,孟姜女的家中是空箱。

8.八月里来雁门开,北地先惊冷信来;喜良身上衣单薄,并无雁足带书来。

9.九月里来是重阳,家家饮酒菊花香;满满筛来我不饮,毫无心绪赏重阳。

10.十月里来稻上场,牵砻打米纳官粮;家家都把官粮纳,孟姜女家里身抵当。

11.冬月里来雪花飞,孟姜女千里送寒衣;前面乌鸦来领路,走到长城冷凄凄。

12.腊月里来过年忙,家家户户祭祖先;人家都有猪羊杀,孟姜女家中空荡荡。

江浙地区的这首《孟姜女》(即《孟姜女十二月花名》)是明清俗曲【孟姜女】的基本形态,江浙一带以【孟姜女】演唱的民歌有很多,比较典型的还有:《月儿弯弯照九州》、《孟姜女》(《孟姜女四季歌》)、《哭七七》、《梳妆台》等。这一曲调诞生之后,很快突破了地域的限制,北起黑龙江、内蒙古,南至广东、云南,遍布它的踪迹。它的传唱形式也是多样的,有的依然以孟姜女故事为内容,有的则填入其它的唱词。【孟姜女】成为一首遍传全国、脍炙人口的俗曲。它具有极强的适应性,所到之处,落地生根,与当地的风土人情以及地方音乐碰撞、融合,在全国形成了一个相当壮观的有着各种地域特色的【孟姜女】的大系统。

三、结语

自最早见于宋话本《冯玉梅团圆》中的吴地民歌《月子弯弯照几州》始,经由南宋赵彦卫和杨万里的记载,明代冯梦龙所编《警世通言》和辑集的《山歌》,到清代出版的《梦园曲谱》中的“山歌调”《九里山前作战场》,此后出现的小调形式的《月儿弯弯照九州》,以及在此基础上,清末民初又派生出的《梳妆台》《哭七七》《唱春调》等一系列的小调变体,一直到20世纪20年代盛行于江浙一带的《唱春调》被具有较高艺术性的《孟姜女》所取代,明清俗曲【孟姜女】代代相传,历经八百多年世事和时光的洗练,最终成为明清俗曲中的精品和优秀代表。

与【孟姜女】一样,明清俗曲以中国传统音乐文化尤其以民歌为基础和源泉,在明清这一特定的历史时期汲取了时代的养分,经过精心打磨之后,形成了一种独特的艺术形式。它最终以更为成熟、完善的艺术形式回流到民歌音乐中,并被广泛吸收运用到戏曲、曲艺、器乐和歌舞等其它中国传统音乐形式中,对整个中国传统音乐文化的发展具有深远的影响和重要意义。