“西学东渐”与“中国造型”

——民国时期艺用解剖教学研究

高牧星

(上海大学上海美术学院,上海 200444;浙江传媒学院设计艺术学院,浙江 杭州 310018)

在埃及早期的平面几何形状的图像中,艺术家就已经开始注重人体结构的表现。医用解剖学侧重聚焦于器官、神经、循环等微观等内容,而艺用解剖学则关注的多是描绘对象的体态、比例、运动、表情以及影响于外形变化的骨骼、肌肉,并以此来说明其情绪、情感、境况等,带有一定的体质社会学因素。发展至今,主要包括了比例、解剖结构、形体结构以及动态几大方面。

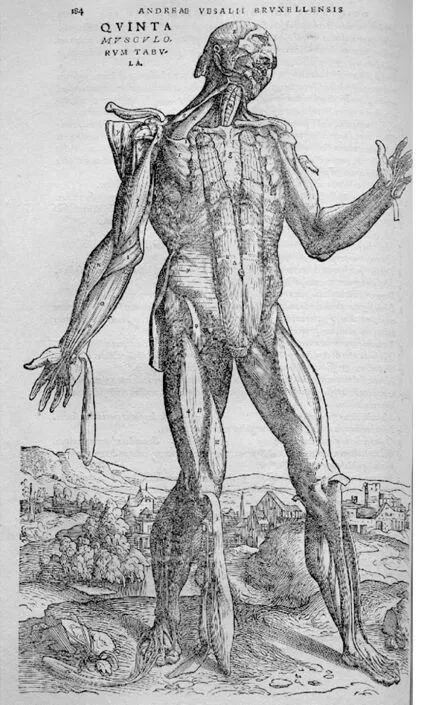

在16世纪的西方,曾修读过美术任职于意大利威尼斯帕多瓦大学的外科教授安德烈·维塞里(Andreas Vesalius)和画家提香的弟子共同完成著名的人体解剖学专著《人体结构》。此著作对当时的艺术家影响深远,在伦勃朗所作《杜普医生的解剖课》中可见其特意将本书放大,似乎有致敬之意,也显示出解剖学对艺术的重要性。1563年,意大利佛罗伦萨蒂塞诺学院将解剖学列入教学内容,并在当地圣玛利亚医院组织每年一次的解剖活动[1](P14),这种求真的科学态度指导着西画的发展。解剖学作为必不可少的基础教学内容,使学生借此来理解人体的结构关系。

图1 《人体结构》书中插图,安德烈·维萨里著(Andreas Vesalius, 1514-1564)

中国古代人物画与西方人物画相比,虽然并没有严格现代意义上的科学解剖、透视的理论指导,却有以人为研究与观察对象的认识方法。绘画是中国人“天人合一”哲学思想的充分体现,追求形象之外的“意境”,充分表达画家的主观情感,是一种升华的真实,呈现出的是哲学性的审美观念。谢赫六法论中的“气韵生动”即是对精神力、生命力的体现。除此之外,“骨法用笔”体现出中国重要的结构理念,即抓住“骨相”来描绘对象的形貌特征。中国古代有“面相”或“骨相”之说,即通过人的形象可以反映出人的生活状态,乃至预测未来。古人在画相时,通过人的头颅形状、颧骨高低等,表现出人的性格与气质。丁皋的《写真秘诀》中提到:“部位论……其大要则不出于部位之三停五部,而面之长短广狭,因之而定……但五部只见于中停,而上停以天庭为主,左太阳,右太阴,谓之天三,下停以人中划限法令,法令至腮颐左右,合为四部,谓之地四。”这与西方解剖比例中的面部划分有着异曲同工之意。画家通过观察人物的“形”“征”,以“神”为中心,表现人物阶层与性格特征,符合东方审美的要求,追求“得意忘形”的效果。

明末清初,中国的人体解剖学先于医用解剖学传入。1903年清政府在京师大学堂增设医学院,在其学校章程中还规定解剖学课“只许模型观察,不许尸体解剖”。当时解剖学的教科书如帕雷所著《解剖学》(译本为《人身图说》) ,是从欧美或日本翻译过来,仅限医学使用。目前最早可见著作为1623年前后出版的《泰西人身说概》二卷,第一卷主要讲解骨骼、神经、皮肤、血液等内容,第二卷主要是关于感官及其原理和形成的内容。该书作者为德国医生约翰·施雷克(Johann Schreck,中文名邓玉函,1576-1630),据传其在澳门行医期间曾对当地日本某神父的尸体进行解剖,是西方医者在中国最早的病理解剖案例。其后亦有《人身图说》(1638)等译著出版面世,但皆为医学解剖范畴,并未见有专门的艺用解剖学著作传入或出版。

图2 《艺用解剖学三十八讲》(精装版)封面。姜丹书著,上海人民美术出版社,1958年。

艺用解剖学这一称谓沿用自日本语的“艺用解剖学”或“艺术解剖学”,在民国早期的美术教学中,尚未有艺用解剖学这一概念,1922至1924年北京美术学校的基础解剖课程授课中,所请教师为从事医学的钱潮(1896-1994)教授讲解。1930年姜丹书(1885-1962)出版的《艺用解剖学》时,将“艺用解剖学”首次定名,意图与医用解剖概念进行区别以防谬误。该书作为当时解剖课程的指导教材,共分为八章:第一章绪论部分,概述解剖学的历史与中西区别,以及学科的研究要点;第二章至第五章为骨骼、筋肉各论,详细剖析了骨骼、肌肉的外形及功用;第六章表情论、第七章容貌论与第八章权衡论[注]即人体各处比例论。“叙述一部份之长与他部分之长之比例,或一部分之长与全身之长之比例,谓之‘权衡论’”。姜丹书.艺用解剖学[M].上海:商务印书馆,1950:240.,在表情、容貌与身体比例等内容,具体分析了在骨骼肌肉变化影响下的人的容貌、体态的不同,并配有毛笔绘制的145幅图示,将解剖学由理论引导至具体艺术实践的方法。在姜丹书执教的西湖国立艺专绘画系,当时的解剖学课程作为实习主科设立。预科一、二年级,每周为一课时,雕塑、图案预科同样需进行学习。其授课内容基本与《艺用解剖学》一书内容相对应。当时高级艺术科艺术解剖学纲要为:第一学期讲授绪论、骨论;第二学期继续讲授骨论;第三学期讲授筋肉论;第四学期则继续讲授筋肉论,并添加容貌论、表情及权衡论的内容。由于当时资料有限,部分配图较为简单,不够精确,但这一教学内容贡献在于并不是单纯的对于西方解剖内容的介绍,而是结合中国的“骨相”及中国人的特征进行了分析与提炼。1958年,姜丹书根据自己几十年的教学经验,编就出版《艺用解剖学三十八讲》,浓缩了其多年解剖学教学研究的经验成果。

姜书凯曾谈及其父亲姜丹书从事艺术教育事业50余年的经历,说其在初期教授过15年的西画,对中国画也很用功,后由于教学需要,转入到艺用人体解剖、透视和用器画等技法理论课程的研究与教授,其中又以教艺用人体解剖课时间最长,直到退休毫不怠倦。姜丹书曾在杭州国立艺专、上海美专教授解剖、透视课程,是国内最早教这两门课的教师。当时没有教材和教科书,姜丹书边学习、边研究、边教授、边著作,经过辛勤的劳动,编就出版了国内第一本《艺用解剖学》(1930年由商务印书馆出版)、《透视学》(1933年由中华书局出版)。另外还编著出版了《美术史》等十多种艺术理论书籍,在国内皆多属首创性工作。《中华美术家人名辞典》中评价姜丹书时称:“(他)擅艺术理论,如解剖,透视等课,均为吾国之创始者。”[2](P43)

陈之佛(1896-1962)早年曾留学日本,1931年起执教国立中央大学教育学院艺术系,主要讲授解剖学、图案学、色彩学、中国美术史及西洋美术史。在中央大学艺术科任教时,讲授人体解剖学,与姜丹书同为我国西画基础教学最早的奠基人之一。1943年他所编写的《艺用人体解剖学》讲义,由开明书店出版。作者在书的序中写道:“艺术是感情的产物,艺术上无须研究那种干燥无味的解剖学之类,这种主张在西洋画家中也不无其人。印象派的马奈及它的新艺术,似乎都有主张和倾向,然而在作品上可以知道他对于解剖学是非常了解的,就立体派的毕加索,也未尝不是如此… …法兰西人本来自幼育于艺术的空气中,素描解剖等观念自然的深入到他们的头脑,所以新艺术者实际在制作时,也不期然而然的注意及此了。故研究者若不顾及实情,徒受西洋艺术的影响而主张废弃解剖学,实在非之论。”在陈之佛看来,如对西方艺术只是形式上的模仿与学习,而不了解艺术家的创作学习过程,并不肯下功夫而排斥素描解剖,是无法做出好作品的。20世纪初的欧洲美术现状,是以新兴的现代主义流派为主流,同样也会影响到中国当时的美术和学校的美术教育,作者很明确地告诉学画者学习解剖基础学科的重要性,只有打好牢固的基础,今后的事业才会成功。该书在编写时参阅了中村不折的艺术解剖学以及当时欧洲的一些画家编写的人体解剖学资料,配有大量图谱说明,并有当时欧洲素描写生与肌肉对照图示供学习者参阅,使学生更便于记忆理解,但对人体造型中的形体结构的内容只做了简单的介绍。

在延安鲁艺,由日本留学归国的王曼硕(1905-1985)教授解剖课程,1941年出版了教材《简明艺用人体解剖图》。这部教材以速写式表现形式绘制插图,与伯里曼的方式有类似之处。虽然在文字说明部分较为简单,在整个学校美术技法教学上还是具有重要的意义,这部教材在几年后也多次进行再版。由于没有现成的解剖骨骼肌肉模型的教具,王曼硕曾带领学生在乱葬岗中找寻较为完整的骨架,经过处理后制成教学用具,供学生写生参考;展示肌肉结构则用半透明的纸上绘制多种不同的颜色的肌肉,挂在墙上将纸一层层叠压,通过逐层剥离的方式向学生展示肌肉。

1947年,文金扬(1915-1983)应徐悲鸿委托,在中央大学开始进行解剖学的研究与教学工作。面对徐悲鸿的重托,他进行了长达30年的相关工作,其所画的解剖图谱,用的是中国的模特,讲解的是中国人的解剖。在对其子文国璋先生的采访中,他回忆称:“当时徐悲鸿看到我父亲有这样一个写作过程和研究能力,就让他专业去研究技术理论,让他来建立中国自己的绘画理论技法教学。因为中国这方面比较弱,当时一些留学生主要是学画,解剖、透视、色彩理论中国一直没有。”

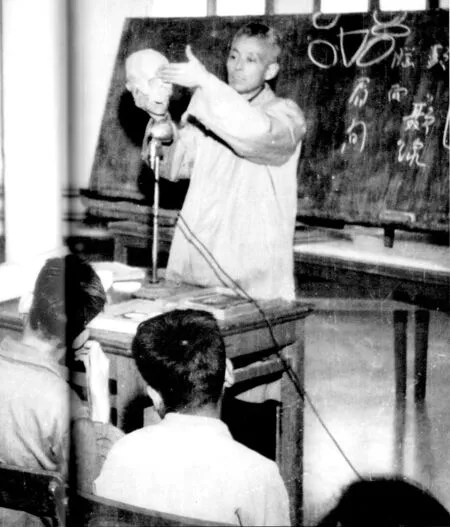

图3 文金扬解剖教学现场照片,《文金扬绘画·教学·著作文献集》,人民美术出版社,2015年。

文金扬曾亲自到北京医学院参与解剖。文国璋先生在提及其父亲上课时的情况时笑称:“当时美院学生课程安排,就有看解剖的课程。一些女同学不敢去,我父亲对学生说,你们连活人都不怕,死人还怕什么。这里面有两层含义,活人中有好人和坏人之分,死人也就没有好人坏人之分了,他一直强调解剖实践的教育。”[注]文国璋先生采访,2018年9月13日。中央美术学院的解剖研究教学这一传统延续到了建国后的很长一段时间,广军先生回忆曾在中央美术学院学习时的经历时称:“我们当时在美院上学的时候,学习解剖课程,要到医院去看真的解剖,这样可以明白人的内部结构和构造,如人体肌肉的形状,与骨骼的连结关系,关节的形状运动等,今后画画就会变成主动,可以避免照抄对象,或因不了解结构而画的像照片一样。同时,这种学习可以培养观察,研究自然物象的能力。”[注]广军先生采访,2018年9月15日。

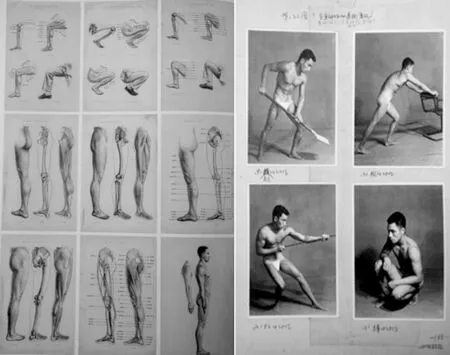

文金扬编写的《艺用人体解剖学》,出版于1956年。在建立中央美术学院理论技法教学体系时,既极其认真地研究西方美术理论著作与技法,同时又积极继承中国古代美术理论技法的相关研究与特色。在研究中,他使用了中国人体模特,研究中国人的人体结构特点及各种比例和姿态特征,并特邀当时著名演员李景波做各种的表情演示,研究面部肌肉的表情变化。在书中还介绍有中国传统造型中对人体结构的表现内容,为读者搭建了一个更宽广的认识造型结构的平台。其教材主要有以下几个特点:1.解剖理论结合创作。教授内容不仅局限于人体外形的讲解,还主要针对人体骨骼肌肉运动后,其外形所能产生出的变化有细致讲授。如颈部的动作:前伸——助作恭敬、激动等表情;上抬——助自信、傲慢等表情;倾斜——助羡慕、疑惑等表情。此外,书中还引用了中外绘画名作举例说明人物的动作、体态与心理和情感的关系。从实践出发结合创作,使学生的学习不仅仅是技巧的掌握。文国璋先生将解剖知识直接落实到创作的运用上,使学生明确了学习的最终目地是体现创作成果,这一点对于我们今时如何去教授与学习解剖学,有值得借鉴之处。2.理论知识结合实际写生。生活中的人物形象具有鲜活特征,艺术作品表现需要通过实际写生进行练习。如西方文艺复兴画家米开朗基罗等人,都曾亲自解剖和研究过大量尸体,在此基础上通过细致观察生活,使得这些艺术家创作出的人体作品都是鲜活而生动的。作品中的人物的肌肉都具有“表情”,将主要的肌肉加强,次要的减弱,从而产生出很强的艺术感染力。3.“中国特色”的人体解剖教学。教材中不仅包含西方解剖学的内容,同时还引入了关于中国传统解剖研究的内容。通过介绍中国解剖发展的历史、中国画论中对人体比例的相关论述、图例分析引用大量中国传统内容等方式进行介绍。如在《体态衣纹》的论述中,通过介绍分析沈宗骞《芥舟学画编》中的相关内容,介绍有中国传统人物绘画中衣纹的运用方法:“周身骨骼,要依外看出何处是肩,何处是肘,何处是膝。正观腹,侧观背及臀。衣有宽紧之别,势有文武动静之异,而骨骼部位总无二致……袖口之上要知下一笔,是写其臂弯,又一笔是写其肘,则自肩及手筋络亦于此定。”并结合中国传统的经典人物绘画和雕望作品中体态与衣纹的关系辅助说明。书中所涉及的人物形象内容的示例图片,皆用中国模特,一改往日出版物转引外国图片的历史,使学生根据中国人特征,对中国人特有的人体比例规律进行学习与创作表现。

由于社会动荡、物资紧缺,很多教具和教学设施较为简陋,文金扬便亲手制作动物标本及图例,来方便学生进行动物的解剖研究。他还经常与学生一起写生,通过画模特和静物来研究透视、解剖、色彩、构图等技法在创作中的应用。[3](P16)作为“徐悲鸿教学系统”下培养出的学生,文先生的教学研究成果对于当时教学体系的技法理论方面进行了有力的补充,这种重要性是不应被忽视的。他“以三十年无法计算的劳动和使人尊敬的个人牺牲完成了《艺用人体解剖学》等几部重要著作”[4](P12-13),对技法理论人才的培养意义重大,丰富了徐悲鸿创建的中国现代美术教学体系,填补了美术技法教学这一薄弱环节,对当时中国美术基础教学具有奠基意义。

图4 文金扬部分解剖教学教案图例,亦是其所著《艺用人体解剖学》出版前编辑修改图片

曾任文金扬助教的陈伟生教授,将其在解剖教学时的讲义及总结整理编就了《解剖结构讲义》(油印本)。1971至1974年间,陈伟生曾为河北新医科大学绘制解剖图谱。他的绘画主要由文金扬培养,在后来的教学中基本传承了文先生的精神。陈伟生认为:“解剖和透视是绘画的两条腿。没有这些东西的话,艺术是不可能发展的。画东西首先要看清楚,只有明白地看,才能明白地画。”[注]陈伟生在文金扬先生诞辰一百周年研讨会上的发言。研讨会于2015年9月9日,在中央美术学院图书馆一楼举行。为了便于学生的学习和记忆,陈伟生在书中的教学提纲中,系统地讲述了人体各部基本型和外形的形成规律。讲义中对复杂人体基本型的艺术概括,是作者多年教学研究的成果。此教材对人体的骨骼与肌肉都有详细的介绍,作者还配有人体肌肉记忆“顺口溜”,使复杂的人体肌肉便于快速记忆和掌握。

1978年,浙江美术学院(现中国美术学院)教材编写组编写的《人体结构》教材,由人民美术出版社出版。书中内容有如下三方面:1.介绍艺用人体解剖知识,包括人体骨骼肌肉、人的形体结构内容;2.人体处于静态的基本造型;3.运动时人体外形的变化。特别是书中对人体运动和动态的研究,对学习人物画的创作非常有帮助,这也是此教材的一大特点。书中的内容编写较为系统、详实,当时许多著名画家如方增先等人,都参与了编写和绘图工作。方增先一直致力于中国水墨、人物绘画和西方人物画造型的融合与研究,从教材绘图中可以看出画家对中国传统线描与西方人物画造型方面的探索。在对中国美术学院高照教授的采访中,其提出当时在教学中主要侧重的是对人体结构的运动和应用,包括关节运动、肌肉运动的方式,以期使学生将解剖更好地结合到后续的创作中。

在当前改革开放的形势下,中西方文化及美术交流也愈加频繁,使我们对西画及西画基础教学的内容及要素也有了更充分的认识了解和掌握。民国时期的艺用解剖学教学,教师既是教学者,又是研究者,一方面对于西方的解剖学内容进行吸收学习,另一方面思考研究中国传统观察方法,结合“骨相”学等内容进行剖析,甚至亲自解剖与研究。在之后的解剖学基础教学中,研究者越发少了。在对文国璋先生进行采访时,他回忆道:“与我父亲同时代的,还有夏同光,在这方面也有贡献。陈伟生是我父亲的助教,完全是我父亲培养起来的。后面有两个人,其中一个是老附四的(美院附中),还有研究,其它人就没有特别的研究。就是照本宣科了,现在这方面仍然是个弱项。”[注]文国璋先生采访,2018年9月13日。新的研究内容更新停缓间接地导致了授课内容的陈陈相因,不得不称之为一个缺憾。民国时期的教学内容对于当时中国美术基础教学具有奠基意义,也为当代的美术基础教学提供了学习和参考的范本,在倡导提高中国文化本源意识的今天,可进一步在基础美术教学中不断发掘、形成体系。