基于加氢站建设的氢能源产业链分析

王学军

(1.含氟功能膜材料国家重点实验室,山东 桓台256401;

2.山东东岳高分子材料有限公司,山东 淄博256401)

(接上期)

截至2019 年3 月,中国有41 家车厂开发出了56 款燃料电池汽车车型并覆盖25 家燃料电池系统公司,仅2018 年氢燃料电池产业相关投资及规划资金就超过850 亿元。加氢站建设是氢燃料电池车推广应用的重要基础,加氢站安全要求高、建设成本高、运营成本高的特征当前在很大程度上制约了氢燃料电池在汽车领域的应用。已建成且市场化运营的加氢站只有丹灶瑞晖加氢站,该座加氢站由佛山市南海燃气有限公司子公司佛山市瑞晖能源投资、运营。

加氢站既是氢能产业的重要组成部分,也是氢能燃料电池汽车、氢能燃料电池分布式发电等氢能利用技术推广应用的必备基础设施[7]。美国、日本、德国及韩国等重视发展氢能产业的发达国家,均将加氢站作为产业发展的突破口,提前规划布局加氢站的建设。由于氢能产业在国内尚属新兴产业,加氢站建设运营管理制度体系缺位,加氢站建设运营等行政审批程序不畅通;同时国内加氢站设计、建设及运营经验不足,中国加氢站推广缓慢,已经成为制约中国氢能产业快速发展的重要因素之一。

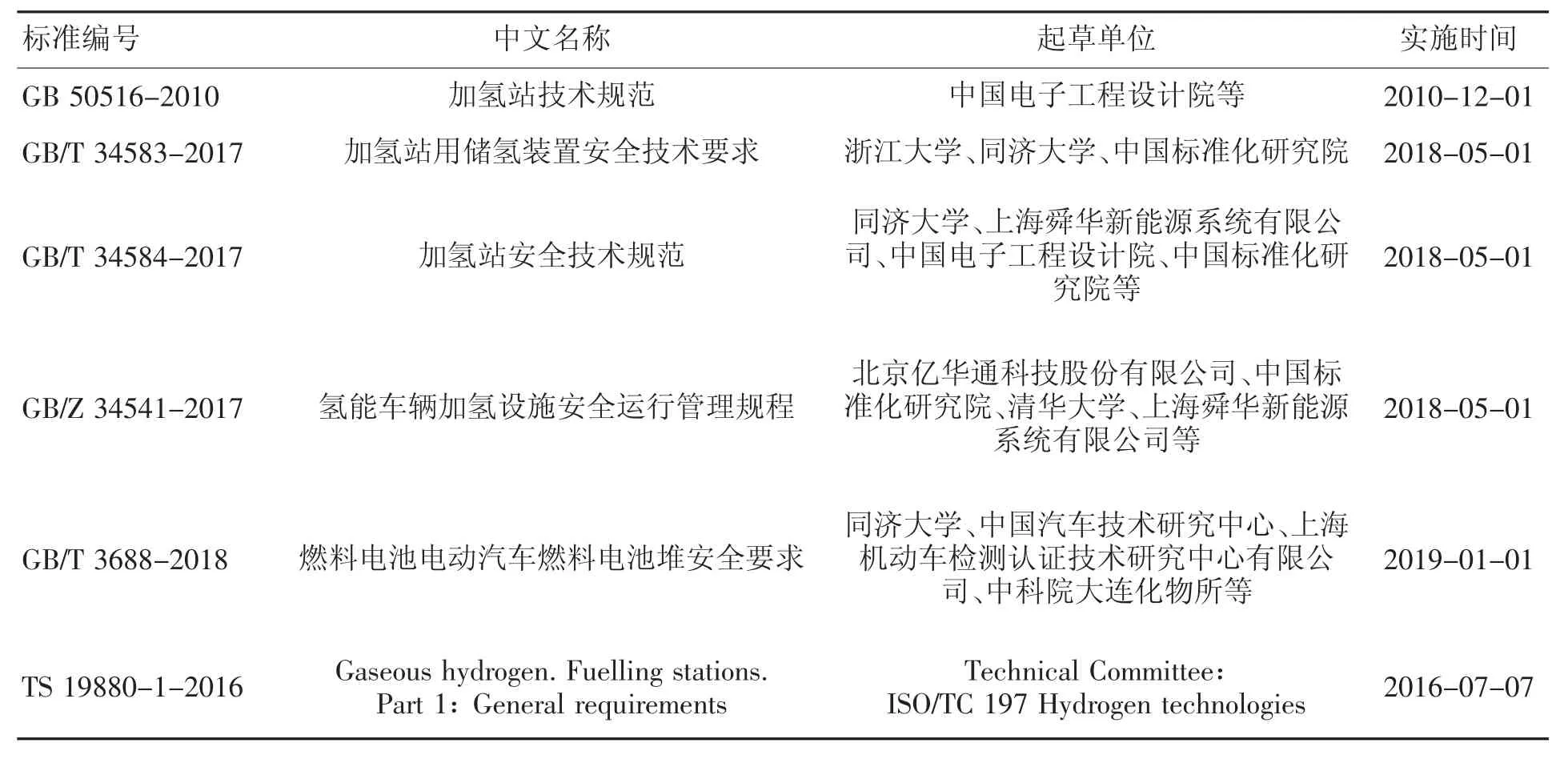

4 加氢站现有标准情况

由于加氢站仍是新事物,在国内,建设审批还未有1 套完备的标准和流程。标准是经济社会发展的技术支撑,也是国家质量技术基础建设的重要内容,是提升行业自主创新能力的必由之路。2017 年9 月5 日中央发布了《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,九部委联合颁发了《新材料标准领航行动计划(2018~2020 年)》。《意见》将质量强国战略放在更加突出的位置,而开展质量提升行动,加强全面质量监管,全面提升质量水平,必须标准先行,加氢站相关标准见表3。

表3 加氢站相关标准

GB/T 34583-2017 规定了加氢站用气态氢储存装置的安全技术要求。适用于设计压力不大于100 MPa,使用温度不低于-40°C 且不高于60°C,充装高压氢气的加氢站用固定式储气罐储氢装置和无缝管式储气瓶储氢装置。GB/T 34584-2017 加氢站安全技术规范规定了氢能车辆加氢站的氢气输送、站内制氢、氢气存储、压缩、加注以及安全与消防等方面的安全技术要求,适用于采用各种供氢方法的氢能车辆加氢站,也适用于加氢加油、加氢加气、加氢充电合建站等两站合建或多站合建的加氢站。

国际标准化组织(ISO)公布了TS 19880-1 加氢站标准,推荐了保证加氢站安全的最小安全特征,这个标准同时适用于公用加氢站以及非公用加氢站,对于小型氢能汽车以及大型氢能巴士、卡车等同等适用。ISO 指出这些推荐只是作为各个国家法规的补充。

与加氢站相关的高压氢气运输标准和燃料电池汽车储氢容器充氢压力的法规问题宜尽早解决。如果不允许充有35 MPa 氢气的燃料电池汽车和压力高于35 MPa 的氢气管束车在马路上行驶,推广燃料电池汽车将受到很大限制,因此需制订相应的标准与法规,把阻碍燃料电池汽车开发和加氢站建设的一些规章制度设法进行修订。

全国氢能标准化技术委员会结合中国经济发展需要,初步确立了中国氢能标准体系,发布一系列相关国家标准,为中国氢能产业链的整体协调发展提供重要的指导和支撑作用。不过,要建立完善的产业标准体系并形成中国特色,并非一件易事。科学的标准体系,可以引领产业发展,反之,偏离发展方向以及要求过高的技术标准都会起到反作用。如此宏大的标准体系建设势必需要多个管理部门、多个细分产业,形成一股巨大的合力,经过若干年的辛苦努力,才能实现既定目标。

5 存在问题与对策

5.1 氢能是系统工程需要顶层设计与政策引导

氢能不是单一的产业,是各个产业的结合体。所以要从顶层设计入手,协调、推动不同行业的监管,需要做大量的工作。能源战略事关重大,中国中央政府可以考虑利用中国特有的中央调控和执行性强的优势,把氢能的开发和推动氢经济列为国家发展战略并展开求真务实的氢经济大跃进。提出体制机制、财税和产业政策建议,协助国家主管部门编制国家氢能和燃料电池产业协同发展路线图与实施方案;中国的社会经济发展现状在一段时期内还无法承受向前景不够明朗的氢能经济转型的巨大代价。应鼓励发展市场主导的氢能产业,合理制定补贴政策。出台更加细化、分时间节点的氢能发展顶层设计,为氢能发展构建宏观路线图,并将路线图的具体实施路径落实到具体行动中。不同于其他新能源,氢能经济的中间环节至关重要。以加氢站为例,其前期投资巨大,单个产业和个体企业无法独立承担。据国际能源署(IEA)估计,加氢站累计现金流在加氢站运营后的10~15 年都处于负值,加氢站运营现金流示意图见图5。

图5 加氢站运营现金流示意图

5.2 推进基础设施建设跳出“鸡-蛋循环争议”

氢燃料电池汽车与加氢站建设面临着“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题。加氢站的后期运行维护成本较高,需要依靠加氢的规模效应平衡收支来获得盈利。但是中国燃料电池汽车目前还处于起步阶段,运营车辆很少,因此难以看到利润的商家就不会大量建立加氢站。然而,没有足够的加氢站,消费者就不会买车。怎样获得这2 点的平衡是一个亟须解决的问题,加快建设加氢站等基础设施,确保氢能用户可以享受到方便快捷的加氢服务,提高氢的供应能力。建议在5 年计划里以北京、上海、长三角、珠三角为核心,建立百座以上数量的加氢站覆盖,明确规范政府职责及相关推进部门。

5.3 加大对氢燃料电池的研发

将先进高效低耗制氢技术、先进储氢材料、技术装备以及氢燃料电池等关键性技术的研发,纳入国家和省级重点研发计划和重大专项,集聚各方力量,初步形成涵盖制氢、储氢、输氢、氢安全及氢能源汽车的全流程产业技术研发体系,有针对性地建立一批重点实验室、研发中心,培育一批从事低成本制氢、储氢材料、氢燃料电池、氢能源汽车的生产和研发企业。鼓励对氢能等绿色能源的研发,使用奖励政策,增加政府高校的研发合作项目,加大专利保护力度,加强储氢材料、催化剂、质子交换膜等关键技术的研发推广,将氢燃料电池的稳定寿命提高至5 000 h 以上。提升氢能存储技术,加快推进氢能燃料电池相关标准制定和检测中心建设,为氢能产业集群集聚提供一流检测平台。

5.4 加大知识产权保护力度

从全球范围的氢能专利布局看,大量核心专利掌握在美国、日本等国的大型企业手中,中国尚未成为主导国际氢能发展的技术来源方。国外专利申请者多为实力雄厚的跨国企业,在行业内具有绝对领先的技术优势和资本优势,而国内专利申请者多为高校和科研院所,应用技术基础研究能力薄弱,产品转化速率较低。此外,以丰田、本田为首的国外跨国企业,具有很强的专利保护意识和清晰的国际专利布局战略意图,在很多国家都申请了相当数量的PCT 专利。相比之下,中国研发机构对专利保护意识不足,在国外申请数量较少,不利于未来市场竞争与拓展。未来要加大力度打通科研成果转化效率,一是加强企业、高效的专利保护意识,提升参与国际市场竞争的强度,做好国际专利申请和布局,积极抢占科技创新的制高点;二是加强高校与传统技术优势企业的合作,结合各方优势,促进核心技术的研发与应用,通过专利许可、专利转让等形式,实现技术创新成果的市场价值最大化。

5.5 制定加氢站建设标准

在氢能产业发展的过程中,目前依然面临着“谈氢色变”的问题[8]。全球学术界和产业界已形成共识,只要按照标准来发展氢能产业,安全程度是可保障的。目前氢能方面的标准已经超过21 项,但远远不能满足产业发展的需求,而没有相应基础标准的支撑,新产品推广就会受限。因此必须持续推动氢能产业标准化建设,一是规范加氢站申请、批准程序,促进氢能基础设施建设,规范加氢站对公众开放的标准;二是取消对氢能国际标准建设的限制,需要多少就立项多少;三是设立第三方论证,进一步保障氢能安全生产与使用;四是鼓励国内、国际合作,借鉴其他产业行之有效的经验。牵头制定包括加氢站、车载储氢瓶、氢能供应链、燃料电池在内的氢能和燃料电池产业链相关技术标准。

5.6 应进一步拓宽发展氢能源经济的投融资渠道

加氢站等基础设施配套要远比电动汽车的充电站难得多。所谓难,简单说就是成本高。加氢站高昂的建造成本。以美国为例,建造一个普通的电动汽车充电桩只需花费10 万美元,即使是特斯拉的超级充电站建造成本也仅有30 万美元,但是建造一个氢气燃料站却需要花费100 万~200 万美元。因此,即使在美国,目前也只有50 多个氢气燃料站,且其中将近一半集中在加州。加大财政性资金的倾斜力度,通过财政补贴、减免税费、无息低息贷款等多元化政策,促进资本与技术深度融合,多措并举推动氢能源经济的发展,打造全国资源型经济转型发展示范区,争当能源革命排头兵。

6 前景展望

国际能源署希望通过限制CO2等温室气体的排放来控制全球温度上升不超过2 ℃。要在2050 年实现这个目标,全球所有与能源相关领域的碳排放总量要降低到当前值的一半以下。新能源成为未来趋势已不需赘言,而氢能源作为来源广泛的清洁能源受到广泛关注,成为世界能源转型的重大战略方向之一。中国暂时能源战略优势明显不足,抢先进入氢经济是中国摆脱百年来科技和战略落后的最佳切入点。在氢能产业链中,加氢站是上游制氢、运氢与下游燃料汽车应用的重要枢纽。加氢站标准化和模块化是加氢站快速高效建设的一条重要路径,推动氢能产业标准化建设必将为氢能与氢经济的发展打开局面。