甘肃省农村产业融合发展的效率评价

马亚飞,吕剑平,谢小飞

(甘肃农业大学 财经学院,甘肃 兰州 730070)

一、引言

自2015年中央一号文件提出“增加农民收入,必须推动农村一二三产业融合发展”以来,全国各地相继出台了一系列促进农村产业融合发展的政策和措施,进一步为农业增产增效、农民增收提供了新动力。但目前我国农村经济结构已发生了深刻变革,许多新矛盾开始不断显现,如农产品供需结构失衡、资源环境承载力迅速下降、农产品价格效益只降不升、农民增收新动力不足[1]等问题突出。基于此,亟需在科学领域论证和分析农村产业融合发展的效率问题,以期更高层次地提高农村产业融合发展的效率水平,为农业增产增效、农民增收提供更广阔的空间。

鉴于农业在我国的基础性和根本性地位,农村产业融合发展问题的研究已经在国内引起了诸多学者的关注。一是基于农村产业融合发展路径和措施的定性研究。张义博(2015)[2]、姜长云(2015)[3]、汤洪俊、朱宗友(2017)[4]重点阐述了如何准确认识农村产业融合发展的内涵以及促进我国农村产业融合发展的措施与政策建议,指出要通过培育新型农业经营主体,不断推动工商资本进入农业领域,破除土地、科技、人才等要素制约,打造农村产业融合发展体系来促进农村产业融合发展。二是基于国内外三产融合成功案例的对比分析展开研究。通过梳理、总结、对比分析国外以及国内各地农村产业融合发展的典型案例,在借鉴成功经验并结合我国各地区实际情况的基础上,不断完善农村产业融合发展的配套体系,大力发展农业产业化组织并且发挥农业的多功能性,统筹协调城乡发展(马晓河,2015;刘海洋,2016;姜长云,2017;赵之阳,2018)[5-8]。三是基于农村产业融合发展水平的定量化评价。陈英华、杨学成(2017)主要探讨了农村产业融合发展与美丽乡村建设二者之间的耦合关系,农村产业融合发展为美丽乡村建设提供产业支撑,同时,美丽乡村建设为农村产业融合发展提供便利条件和充足的人力资源[9]。陈学云、程长明(2018)利用耦合协调度模型测量了我国农村产业融合发展水平,认为农村三产融合度不高、提升缓慢与农村二三产业发展水平滞后有关[10]。梁树广、马中东(2017)利用灰色关联分析法分析了农业与18个相关产业之间的关联度,指出要以产业融合促进现代农业发展[11]。李芸等(2017)利用层次分析法构建了科学的评价指标体系,对北京市农业产业融合水平进行了评估,进一步提出要加强对农业与服务业融合发展的引导,提高资源利用效率,大力发展休闲农业,着力打造新产业新业态[12]。

综合以上研究,目前,国内对于农村产业融合发展的研究已经逐渐走向成熟,理论体系不断完善、系统化。但多数研究集中在定性分析或政策研究方面,定量研究较少,仅仅注重定量化的研究尚无法全面、系统分析农村产业融合发展水平。再者,对于农村产业融合发展的效率研究,更是少之又少。因此,本研究以甘肃省14个市(州)为研究基本单位,运用数据包络分析法对甘肃省农村产业融合发展效率进行测度研究。其中,李玲玲等(2018)对全国农村产业融合发展的效率研究为本研究提供了许多借鉴之处[13]。

本研究通过对甘肃省农村产业融合发展效率进行量化评价,以期明确甘肃省农村产业融合发展水平状况,准确衡量发展效率水平,找出农村产业融合发展过程中存在的问题,针对性地提出可行的、科学的政策建议。

二、研究方法和数据来源

(一)研究区域概况

甘肃省位于我国西部内陆地区,地处西北干旱区、东部季风区与青藏高原区三大自然灾害区的交界处[14],地处北纬 32°31'~42°57',东经 92°13'~108°46'。东西蜿蜒1 600多公里,全省面积45.37万平方公里,占中国国土总面积的4.72%。全省自然环境状况复杂,气候类型多样,地形复杂,土地面积广阔,自古以来就是我国的农业大省。自中央一号文件明确提出推进农村一二三产业融合发展以来,全省积极贯彻落实形成多业态打造、多主体参与、多机制联结、多要素发力、多模式推进的农村产业融合发展体系。努力助推乡村产业兴旺,切实增强农业农村经济发展新动能。

(二)研究方法

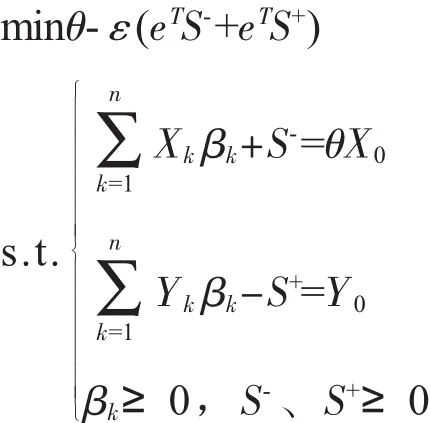

在参考诸多研究的基础上[15-19],本研究选择数据包络分析模型下的BCC[20]修正模型,该模型假设生产过程中的规模报酬是可变的,它是线性规划模型的应用之一,被广泛应用于农业发展效率评价等方面,其优点在于很好地避免了相对主观的赋权方法,不需要考虑数据量纲的影响,即无需对数据进行标准化处理,是评价效率最有效的非参数方法。鉴于此,其在测算效率问题时更加具有实用性。模型为:

模型中,X表示投入量,Y表示产出量,θ代表决策单元的综合技术效率,β为最优解,S+和S-分别表示投入量所对应的松弛变量数值和产出量所对应的松弛变量数值,ε为非阿基米德无穷小量。若综合技术效率 θ=1,且 S+、S-同时为 0时,称作DEA有效;若综合技术效率小于1,则称作非DEA有效。

(三)数据来源

本研究基于相关数据的可获得性,以甘肃省14个市(州)作为基本决策单元,选择了2017年甘肃省有效数据,所获数据主要来源于《甘肃发展年鉴》《甘肃农村年鉴》,以及各市(州)的统计年鉴。部分残缺数据来自于甘肃省农牧厅和甘肃省统计局。

(四)指标体系构建

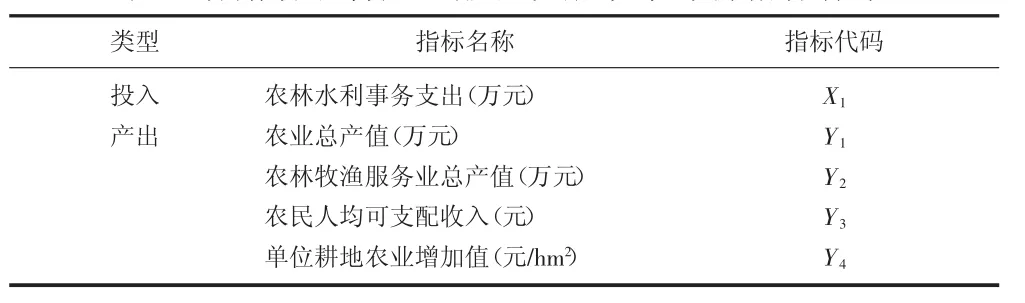

关于衡量农村产业融合发展效率的指标体系,目前尚未形成公认的测算指标体系。在参考已有研究的基础上[14-16][21-23],该研究主要借鉴李玲玲等(2018)[13]运用数据包络分析法(DEA)测算全国农村产业融合发展效率。以农林水利事务支出(X1)作为投入指标,产出指标主要分为经济效率指标、社会效率指标以及生态效率指标。以农业总产值(Y1)、农林牧渔服务业总产值(Y2)为经济效率指标,农民人均可支配收入(Y3)为社会效率指标,单位耕地农业增加值(Y4)为生态效率指标,构建了微观、具体的农村产业融合发展效率评价指标体系(见表1)。

表1 甘肃省农村产业融合发展效率评价指标体系

三、结果分析

(一)甘肃省农村产业融合发展效率水平分析

本研究将甘肃省14个市(州)的产出量与投入量代入DEAP2.1软件,运行软件,可得到如表2所示的结果。其中,crste为综合技术效率、vrste为纯技术效率、scale为规模效率,irs表示规模报酬递增、drs表示规模报酬递减、-表示规模报酬不变。

由表2可知,在排除环境因素以及随机误差干扰后,甘肃省2017年综合技术效率为0.209,各地市均值为0.302;纯技术效率为0.443,各地市均值为0.542;规模效率为0.472,各地市均值为0.590,说明甘肃省农村产业融合发展的总体效率水平偏低,生产效率没有达到最优状态,农林水利事务投入方面存在严重的资源浪费,农村产业融合发展结构不完善、发展水平停留在初级阶段等问题。再者,全省纯技术效率为0.443,说明技术水平偏低是限制甘肃省农村产业融合发展效率提高的重要因素。从14个地市的测算结果来看,嘉峪关农村产业融合发展的综合技术效率为1.000,酒泉为0.666、张掖为0.380、兰州为0.371,其余市(州)相差不大,在0.1~0.4之间。可见,嘉峪关农村产业融合发展的效率水平高于其他各地区,而且,嘉峪关不仅综合技术效率达到了最优,纯技术效率和规模效率也达到了最佳状态,充分说明嘉峪关农村产业融合发展的效率是完全有效的,资源配置合理、有效,农业结构优化程度较高,农民增产增收。其他各市为非DEA有效,农村产业融合发展效率水平是无效的,这与当地的农业科技投入、农用资金规划、农业管理水平高低等因素密不可分。

表2 甘肃省农村产业融合发展效率评价表

就纯技术效率而言,最高的是嘉峪关、武威、酒泉等地,效率值为1.000;较高的是张掖0.716、白银0.557、天水0.552,其余各市都在 0.5以下。可以看出嘉峪关、武威、酒泉在农业科技、资源投入等方面是有效的,但绝大部分市(州)的纯技术效率值偏低,而规模效率却相对较高,比如定西、甘南、临夏等地,根据“综合技术效率=纯技术效率×规模效率”的运算公式可知,农业科学技术水平、管理水平是制约其农村产业融合发展效率水平提高的关键因素。

规模效率方面,嘉峪关1.000,兰州0.991,除张掖、酒泉、武威三市在0.5以上,其余各市都较低。兰州、金昌、酒泉、张掖、临夏等市(州)为规模报酬递增,其余各地均为规模报酬递减。

本研究根据胡卫卫等(2018)对规模效率的划分方法[24],得表3结果:嘉峪关为规模最优,兰州规模相对较大,短期内通过调整产业结构、合理有效配置资源,规模效率也可以得到有效提高,其余各地市规模则是无效的。总体而言,绝大部分地市规模效率水平较低,表明决策单元的实际生产规模没有达到最优规模,这进一步导致了较低的规模效益。因此,甘肃省需要不断提升规模效益和农业专业化水平,向规模化的方向发展。

表3 甘肃省各地市农业规模状态分类

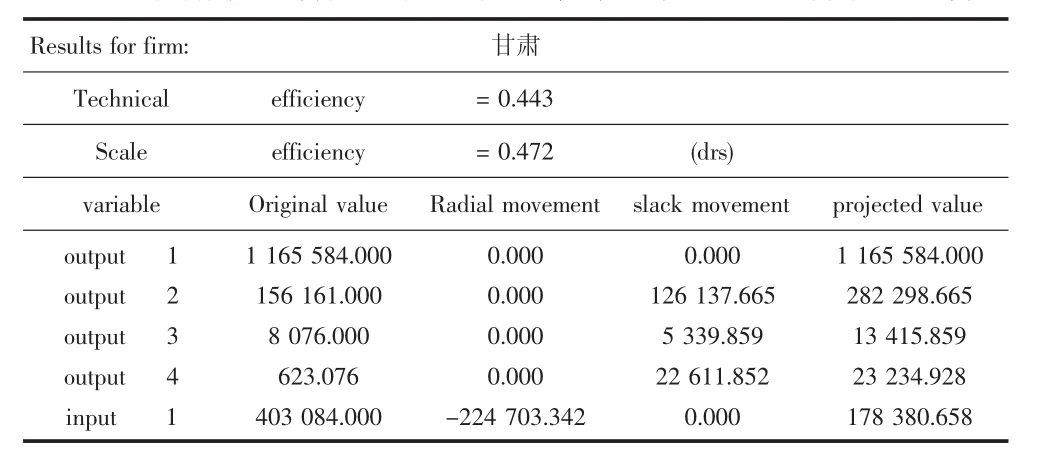

(二)甘肃省农村产业融合发展的松弛量和剩余量测算

运行软件后可得到农村产业融合发展效率的松弛变量值和剩余变量值,如表4所示。甘肃省农村产业融合发展效率的纯技术效率为0.443,规模效率为0.472。对于农业总产值而言,投入的原始值和目标产值相等,表明农业总产值实现了生产效率最优。农林牧渔服务业原始投入值为156 161,松弛变量为126 137.665,目标最优值为0.665,说明产出量严重不足,产出效率较低,需要增加126 137.665的产出量才能达到最优。农民人均可支配收入原始投入值为8 076.000,松弛变量为5 339.859,目标产值为13 415.859,说明农民人均可支配收入产出较低,应该在原始基础上增加5 339.859产出才能达到最优。单位耕地农业增加值也存在产出不足,需增加23 234.928单位的产出。农林水利事务投入中,投入原始值为403 084,松弛变量为-280 590.995,目标最优值为178 380.658,说明投入有冗余,造成严重的资源浪费,需要合理、有效地配置资源。根据以上分析可知,甘肃省农村产业融合发展的投入与产出结构不合理,除农业总产值投入量与产出量为生产效率有效外,其余各指标的产出严重不足,投入的损失率较高。同样地,运行软件可得到甘肃各地市农村产业融合发展效率的松弛变量值、剩余变量值,除嘉峪关外,其余各市农业总产值、农林牧渔服务业总产值、农民人均可支配收入、单位耕地农业增加值都存在产出不足,农林水利事务支出冗余严重[13],一定程度上造成了资源浪费等问题。

表4 甘肃省农村产业融合发展效率的松弛量、剩余量测算

四、结论与政策建议

(一)结论

甘肃省农村产业融合发展效率水平总体偏低。无论是综合技术效率、纯技术效率,还是规模效率,都处在一个偏低水平,表明甘肃省农村产业融合发展结构不完善、发展水平仍处于初级发展阶段,规模化水平有待进一步提高。

甘肃省各地区农村产业融合发展的效率水平差异显著。除嘉峪关达到生产效率最优外,其余各地区农村产业融合发展效率都是非DEA有效,而且很明显地可以发现,农村产业融合发展效率水平河西地区(酒泉、张掖、武威)要普遍高于河东地区(庆阳、定西、甘南),这主要与河西地区的农业产业发展的历史基础、经济发展水平以及农业科技投入有密切关系。

农村产业融合发展的投入产出结构不合理。绝大部分地区农业总产值、农林牧渔服务业总产值、农民人均可支配收入、单位耕地农业增加值产出不足,而且农林水利事务投入存在严重冗余,资源浪费问题突出。

技术水平和管理水平是推动甘肃省农村产业有效融合发展的主要驱动因素。大部分市(州)的纯技术效率值比较低,但规模效率值反而比较高,根据综合技术效率=纯技术效率×规模效率,可得综合技术效率偏低主要是由于偏低的纯技术效率造成的。另外,管理水平不高也是造成产业融合发展效率偏低以及资源浪费的重要原因之一。

(二)政策建议

第一,做好顶层设计,制定完善的政策体系。要提高农村产业融合发展水平,是绝对离不开政府引导以及相关政策体系做保障的[25]。其中,日本的“六次产业化”就是最好的证明。因此,甘肃省要不断完善相关政策体系、法律法规以及规章制度,才能有效保障农村产业融合发展水平的充分提高。

第二,加大农业科技投入,不断提高现代化管理水平。科技是第一生产力,要不断将农业最新研究成果投入到农业生产的实践中去,积极构建产学研协同发展的农业科研一条龙服务体系,加强与农业科研院所、农业高校的合作,充分发挥科技的巨大引擎作用。积极培育新型职业农民和现代化的农民企业家,以人才培养来推动管理水平提高,以高水平管理来提高效率。

第三,加强农业资金投入管理,制定最佳投入规划。提高农村产业融合发展水平和发展效率,要不断加强农业资金投入的管理,争取做到合理规划、精准投入与最佳产出相组合。

第四,因地制宜,培育农业新型经营主体,打造新产业、新业态。要通过多种要素投入,充分激发农村市场活力,以市场为主要推动力,积极培育农业新型经营主体,大力发展农业适度规模经营和多种形式的产业融合模式,延伸产业链,健全利益联结机制。积极打造新产业新业态,为农村市场注入新鲜血液,形成以新带旧、以旧辅新的产业互动发展体制机制。甘肃省可在张掖、武威、酒泉等地发展大规模农业产业化经营;在河东部分地区,如定西、庆阳、平凉等地发展多种形式的农业适度规模经营;在甘南草原地区可适度发展规模化畜牧业。

第五,大力促进与农业相关的二三产业协调发展。农村产业融合发展并不是一个单一的发展过程,而是一个集多元性、全面性于一体的协调发展的动态过程。鉴于此,要大力促进与农业相关二三产业的发展,完善农业社会化服务体系,将农业的生产、加工、运输、销售紧密连接起来。另外,还需特别注意甘肃省农村产业融合发展的区域差异,不断优化产业结构、合理资源配置以及增加农业科技投入,促进甘肃省农村产业融合发展协调、高效推进。