基于核心素养的生物课堂教学

廖腾辉

生物学核心素养,主要包含四个维度:生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。如何将四个核心素养落实到课堂教学中,由抽象的理念变成具体的行动,是所有高中生物教师必须思考的问题。 本文以人教版必修三第四章第二节“种群数量的变化”为例,结合课堂教学活动,从生命观念、科学思维、科学探究、社会责任4个方面,谈谈对生物学核心素养的尝试及思考。

一、 科学思维之模型与建模

在课程标准中,对科学思维的阐述是:“尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度”“运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力”。主要包括比较与分类、归纳与演绎、分析与综合、抽象与概括、批判性思维,是形成概念、建构模型的重要思维。

教学活动1:演示细菌分裂的计算机模拟动画。假如现有一种细菌,在适宜的温度、湿度等环境下,每20min左右通过分裂繁殖一代。引导学生思考:①细菌的生殖方式是怎样的?②72h后,由一个细菌分裂产生的后代数量是多少?3、n代细菌数量是多少?提出问题,组织讨论:①对细菌种群数量增长而言,在什么情况下2n公式成立?②这个公式揭示了细菌种群数量增长的什么规律?请学生算出一个细菌产生的后代在不同时间的数量,并填写教材中的表格,然后画出细菌的种群数量增长曲线。引导学生讨论,同数学公式相比,曲线图表示的模型有什么局限性?

本活动环节通过教学文本中细菌分裂的案例及数学方程式的建立,让学生感受到生物现象和规律可言通过数学语言(公式和曲线图)表达出来。从理论层面认识建立数学模型的步骤。

教学活动2:以上讨论的是在实验条件下种群的数量变化,在自然界中种群的数量变化情况如何?播放澳大利亚野兔成灾的录像片,澳洲野兔成灾是因为1859年,一个叫托马斯·奥斯汀的英国人来澳定居,带来了24只野兔,放养在他的庄园里,供他代猎取乐。奥斯汀绝对没有想到,一个世纪之后,这24只野兔的后代达到6亿只之多。学生讨论:①野兔种群增长的原因有哪些?②怎样用数学语言来描述野兔种群增长的规律?③如果用N0表示野兔种群的起始数量,用λ表示野兔种群数量每年的增长倍数,用Nt表示t年后野兔种群的数量,那么,Nt为多少?同时,展示某岛屿环颈稚种群数量的增长曲线、高斯的草履虫实验,进而讲解种群的“J”型增长和“S”型增长。

设计意图:通过教材文本,联系生活,创设情境,引导学生通过建构数学模型来解释、判断、预测生物学问题,生物学与数学的整合,利于培养学生简约、严密的思维品质。

一、 生命观念之稳态与平衡

课程标准中,生命观念的定义是指:“对观察到的生命现象及相互关系或特性进行解释后的抽象,是人们经过实证后的观点,是能够理解或解释生物学相关事件和现象的意识、观念和思想方法。”

教学活动3:教师展示大熊猫自然保护区、鱼塘养鱼、城市鼠害防治。提出问题:①为了考虑池塘的鱼可持续发展,捕鱼应该选择在种群数量是多少时最好?②对濒危动物如大熊猫应采取什么保护措施?③对家鼠等有害动物的控制,应当采取什么措施?④同一种群的K值是固定不变的吗?引导学生对上述問题进行小组讨论分析,进而深入理解K值的概念及K值随环境的改变而改变的特点。

教学活动4:下图所示为自然环境中某生物种群数量变化曲线,下列有关叙述中,正确的是

A. 食物不会影响该种群的数量

B. K值为该种群的环境容纳量

C. b点时该种群自然增长率最大

D. 该种群发展过程中,cd段幼体比例大于ab段幼体所占比例

设计意图:稳态是生命系统的基本特征,稳态通过调节而实现,维持稳态是维护健康的基本条件。本环节通过自然保护区、鱼塘养鱼、城市鼠害防治的实例,加深学生对环境容纳量的理解,让学生从种群水平认识生命观念中的稳态与平衡观,进而理解生命的本质,树立生命观念。

三、科学探究之合作探究

课程标准中, 科学探究是指:“能够发现现实世界中的生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及结果的交流与讨论”。

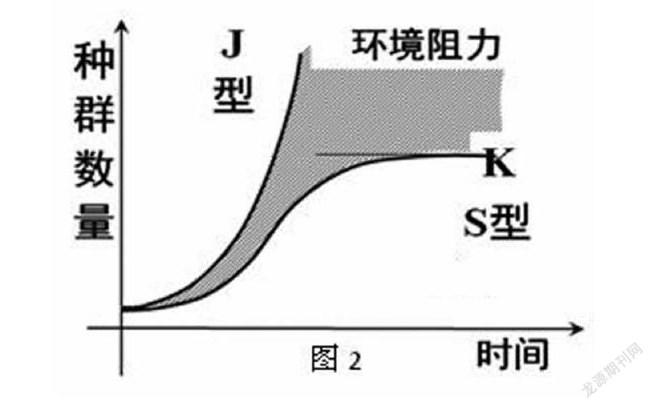

教学活动5:展示图2,

让学生根据种群的“J”型增长及“S”型增长,分组讨论,阴影的生物学意义是什么?

设计意图:本环节通过小组成员之间讨论与交流,并最终达成明确的观点来解释阴影部分的生物学意义,以加深学生对知识的理解及将所学知识进行整合,也有利于培养和促进学生的对实际问题的分析能力、知识的迁移能力、语言表达能力。

四、社会责任之环境保护

课程标准中, 社会责任是指:“指生物学科的社会责任是指基于生物学的认识参与个人与社会事务的讨论,作出理性解释和判断,尝试解决生产生活中的生物学问题的担当和能力”。

教学活动6:教师引导学生对东亚飞蝗的种群数量变化曲线进行讨论,了解种群的数量总是处于波动中,在不利的条件下,种群数量还会急剧下降甚至是消亡,进而分析总结影响种群数量的主要因素。结合课本的“与社会的联系”栏目,说明研究种群的变化规律以及影响种群数量变化的因素对于有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用以及濒危动物种群的拯救和恢复,都有着重要的意义。

设计意图:本教学活动的学习意在引导学生关注涉及生物学的社会议题。通过学习后,学生对建立自然保护区、保护生物资源有了全新的、科学的认识,激发学生热爱自然、热爱生命、热爱生物学科、关心和维护地球生态环境的责任意识,认同人与自然和谐发展的意义,并能在日后的学习、生活、工作中主动宣传生命意识、环保意识。

五、教学反思

本节课上,教师从教材文本导入,引导学生用数学方法揭示生命现象的规律,激发学生的探究欲望。教师以问题驱动为主线,借助生活实例、数学模型建构、小组合作探究等教学环节,串联起本节课的知识脉络,使学生理解数学模型在生物学问题研究中的作用,学会建立数学模型,形成稳态与平衡的生命观念,借助探讨“J”型曲线、“S”型增长曲线之间阴影面积的生物学意义,以提高学生合作探究的能力,并用学到的知识解释有关社会问题,提升对生命的感悟,增强自身的社会责任感,从而达到了培养生物核心素养的目的。