地方高校助力大学生体质健康的实践与思考

金 晶 冯祎中 周红伟

浙江农林大学体育军训部,浙江 杭州 311300

根据教育部《2017年全国教育事业发展统计公报》通报我国正在向高等教育普及化阶段转变[1],我国大学毛入学率已提升至45.7%,并且此比例仍在不断上升。另一方面,2015年发布的《中国青少年体育发展报告》和2017年发布的《中国学生体质监测发展历程》报告大学生的体质逐年下降。本研究首先厘清我国体质健康现阶段存在的主要问题,汇报地方高校助力大学生体质健康行之有效的具体实践和现阶段体质健康检测实际运行中的难点,并提出相应可行性的建议,以期为大学生体质健康现状的改善和进一步完善体质健康检测方式提供思路和方法。

1 我国大学生体质健康现状的可能原因

1.1 政策评估不足

2007年颁布的《国家学生体质健康标准》,2014进行修订《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的颁布,再到2016年国务院颁布《青少年体育“十三五”规划》等,国家各级行政机构针对青少年的体质健康促进颁布了一系列的政策,然而,大学生体质总体连续下滑的态势丝毫没有得以遏制,各种健康促进文件的不断颁布与体质健康水平持续下降形成鲜明对比。有学者[2]认为,这种现象是由于缺少对此类政策的实施效果进行评估。我国对体质健康促进政策评估的重视程度较低,政策评估在体质健康促进政策过程中一直处于薄弱环节。

1.2 高校重视存在偏差

“重评估,轻反馈”。自从《国家学生体质健康标准》的发布以后,各级、各有关行政部门均投入大量的人、财、物,各级学校也把体质检测工作作为重点工作,高度重视。然而,各地区学生体质健康测试工作中发现,目前我国大部分学校对于学生体质测试工作的反馈经常被忽略,而把更多的精力和财力花费进入实际的测试中。

“重结果,轻过程”。各高校对于测试结果高度重视,各种违规违纪现象屡见不鲜,有些学校将体质检测工作看作是任务进行应付,为了得到更好的结果,不惜编造篡改数据,冒名顶替等问题时有发生。部分学校为了完成检测任务,占用正常体育课教学和课余时间进行体质检测工作,严重影响学生本身的体育锻炼时间,进而忽视“以人为本”的学校体育精神。

1.3 大学生对体育锻炼的认知不够

科学技术与人的生活方式发生极大的改变,学生对于体育锻炼的认知越来越弱。自高考“指挥棒”所引起的“重文轻体”的管理思想的影响下,大学生基本养成不运动或很少运动,因而大学生体育活动明显减少。研究认为青少年自身主观因素主要分为,首先青少年缺乏体育锻炼的意识,对体育锻炼没有正确的认识观,积极性很低甚至没有;第二,青少年对体育锻炼缺少兴趣,兴趣是主导行为的动力即缺乏参加体育锻炼的自主性;第三,青少年缺少与体育锻炼相关的知识。三者相互联系,因为缺少体育锻炼的知识,造成对体育锻炼正确的认知,进而对相关的如何锻炼,采用什么方式进行锻炼就不得而知,也就达不到健身的目的,更加谈不上兴趣和长久性了。[4]

有研究对大学生身体素质下降的原因分析认为,大学生体育锻炼下降、自身锻炼意识不够、毅力差不能坚持,网络等其他诱惑影响、学习繁重、社团等其他活动多、基础体育设施不完善等原因构成。有学者对大学生进行《锻炼态度量表》的测定,均反映出大学生体育锻炼态度偏弱,身体素质较差的结论。[5]

1.4 营养学角度思考体质下降

费加明[6]等对2010年和2005年两次对比分析进行比对,研究认为学生的营养状况持续得以改善,低体重及营养不良逐步下降,而肥胖和超重检出率持续攀升[7]。

笔者对近4年新进大学生体重BMI进行分类,研究显示BMI≥28kg/㎡的肥胖学生比例逐年上升,男生从2014年的4.6%上升至2017年的5.6%,女生从0.7%到1.6%上升了2倍多。顺应物质资源和科学技术的提升,青少年身体重量和能量摄入过多,超重和肥胖已成趋势。[8,9]运动能力与BMI>24后呈现高度负相关,因而,过多的体重增加导致高校大学生体质持续下降。

2 地方高校提升大学生体质健康的改革

教育部高度重视青少年学生体质健康。近年来,各级教育行政部门、各级各类学校坚持“健康第一”的教育理念,开展了各类增强体质、健全人格、锤炼意志的活动。我校积极响应各级各部门的号召,为改善大学生体质健康现状,提升体质健康等进行了多方面改革,希望能通过体育教学模式的改革、第二课堂的融入和课堂课程的变革等措施。通过数年来的努力,我校学生体质有显著性提升。

2.1 体育教学模式的改革

为满足学生体质健康的需要,我校体育教学模式近年来发生了多次变化:(1)专项选修课转变为“1+3”模式——第一学期的身体素质课+第二-四学期的专项选修课;(2)新增大三体育课,此次改革从之前的大一大二4个学期,又扩增了2个学期身体素质课程,维持大学生体质的下降。通过多次体育教学模式的改变,我校最终形成“1+3+2”的教学模式,从时间跨度上保持和增进学生锻炼的时间[10]。

随着新课改的不断推行,教学更加注重学生各方面能力的培养,在高中阶段的化学教学过程中,抓住化学课程的特点,巧妙的设置教学内容开展教学,在教学的过程中既注重学生课程内容的教学,又注重学生观察能力的培养,让学生从现象到本质全面的掌握化学学科的内容,从而达到学科教学与素质教学的和谐统一.当然,在观察能力的培养过程中,教师也要注重学生观察优良品质的培养,不仅让学生掌握观察技巧,也让学生具备观察的准备性与敏锐性.

2.2 引入运动APP“咕咚”和体侧项目纳入考试

我校通过考试为抓手,将运动APP“咕咚”和体侧项目(分不同学期)作为考试项目,有效提升学生运动的积极性。在第二-四学期的专项选修课中,将体侧项目按照不同的学期和一定的分数比例添加进入3个学期的考试中,督促学生在学习专项技术的同时,提升和保持身体素质。我校2014年引入“咕咚”,并且要求学生每学期30次(一周两次,每次跑步2km,要求速度为6.5min/km),并作为体育的必要项目。此次变革,将原先一周一次的体育锻炼(体育课)变为一周三次(一次体育课和2次咕咚跑步),增加学生锻炼次数。从刚开始学生被动跑步,之后逐步让学生养成良好的运动习惯发展成积极主动跑步,锻炼学生身体素质和运动习惯,每学年“咕咚之星”的评选和颁发,进一步促进学生对咕咚跑步的热情。

2.3 体育课堂课程的改进

第二-四学期为专项选修课,为增强学生体质,规定后30分钟作为身体素质练习时间。有研究针对大学生进行为期1个学期的增加跑步锻炼有效提高大腿耐力、下肢爆发力、速度等已有实证研究。因此,除了对于专项选修课的专业技术学习和练习以外,增加田径运动中跑、跳、投的身体素质练习,配合4×10m折返跑、灵敏性练习等,还添加力量(俯卧撑、立卧撑、手推车)、柔韧等练习,促进学生体质。

2.4 积极营造校园体育文化

校园文化和体育氛围属于学校体育隐性教育的范畴。[11](1)舆论和文化环境的构建:每年一次的“咕咚之星”评选,一年一度的校园马拉松的举办以及各种运动项目的新生杯,俱乐部联赛,充实和丰富学生体育锻炼行为;(2)竞赛环境的塑造:运动会的举行和专业运动队的招募,优惠的政策和奖励吸引大学生加强体育锻炼和参与体育竞赛;(3)场地和后勤保障:学校开放3个体育田径场,可供学生积极锻炼,另外每天开放3小时室内篮球场和羽毛球场,给予优惠,让学生享受高质量的体育场馆和服务。

3 学生体质健康检测的建议

3.1 用“肺活量/体重”取代“肺活量”作为肺活量评分指标

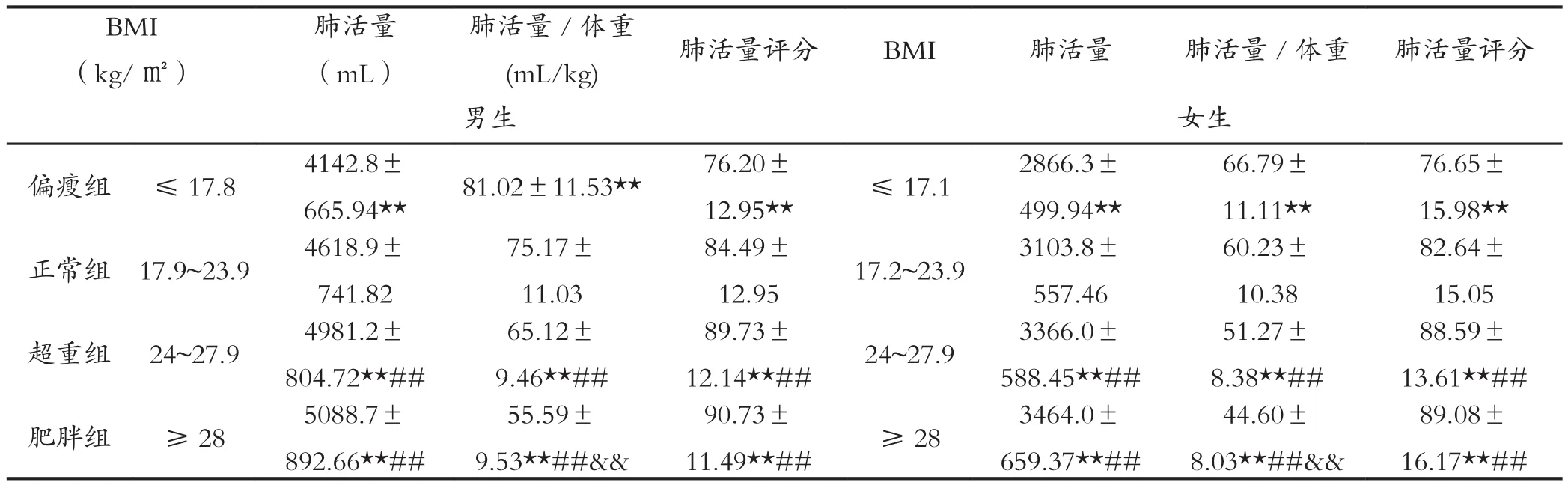

肺活量和人的呼吸密切相关,是评价运动的重要生理学指标。基于对历年学生体侧数据进行分析,得出从肺活量指标及其得分来看肥胖组>超重组>正常组>偏瘦组,且具有极其显著性差异(p<0.01)。换另一个角度,从BMI与整体运动成绩及总得分来看,BMI与得分几乎都呈现出正相关(本文未显示),因此肺活量得分用原来的绝对值(肺活量)来评价不能显示体质健康水平。

通过比较各组间肺活量/体重,研究显示该指标与BMI呈现负相关,从BMI与整体成绩分析,BMI较低(≤23.9 kg/㎡)有较好的成绩,因此建议改用肺活量/体重(mL/kg)替换肺活量进行肺活量评分指标。3.2 体重评分“大板块”向“渐变性”改进

体质健康评定体系中体重评分由BMI进行评价,简单的分为三个等级,正常组100分、偏瘦组和超重组为80分,肥胖组为60分。BMI是由体重(Kg)/身高²(m)进行计算,(1)其中身高是受到生物节律调控,体重在一定范围内受到生理周期和近期饮食、生活习惯的影响;(2)评价体重的BMI是连续性变量,而且基本满足于正态分布,应该设定一定梯度,“渐变性”的对体重评分进行评价更为合理,而不是简单的设定为三个分数等级;(3)如从得分上来看,现规定BMI=24 kg/㎡体重评分为80分,而23.9 kg/㎡则100分;从运动能力上来看,BMI为28 kg/㎡的肥胖学生与BMI为35 kg/㎡的肥胖学生,无论是运动能力及体态有极其显著性差异,但是他们的得分均为60分。

表1 BMI分组与肺活量/体重、肺活量及其评分的相关性

另一方面,针对我校男生(5987人)和女生(8502人)按照最新的《国家学生体质健康标准(2014年修订)》(以下简称《标准》)进行分类,如表2、表3所示,同样80分的偏瘦组和超重组,偏瘦组除了坐位体前屈以外,所有指标偏瘦组均极其显著高于超重组。

3.3提升体质健康检测队伍专业化水平,降低检测误差。

各高校应高度重视学生体质健康工作,虽然各校均设立体质健康实验室等机构的负责人,往往只是对数据收集与上报工作。(1)大力加强体质健康检测负责人的专业培训。负责人应熟悉和掌握《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的要求,参与教育部和各级对于体质健康抽测,熟悉该工作的方法、手段及评定标准;各高校每年一度的全校性体质检测工作势必动员全体教师,因而体质健康检测负责人自身学习提升和对于各教师的培训尤为重要,统一标准进而减少方法误差、操作误差以及主观误差。(2)尽可能的降低仪器误差。根据《标准》对于各项指标均采用卷尺、秒表及人工计数的方法,这些方法误差较小,唯有肺活量测量仪存在较大幅度的误差,不同的厂家、不同品牌及新旧程度都严重影响肺活量成绩,而且肺活量指标所占权重15%,如何通过一定方法,可有效校准和/或规范肺活量水平的相对一致性尤为重要。

3.4 力量素质(引体向上/仰卧起坐)的公平性改良

各高校对于学生体质健康的重视,以此为导向进行奖励和利益分配,但是体质健康总分女生高于男生导致不同性别的公平性问题,数据分析认为男生引体向上得分和女生仰卧起坐得分是所有得分中最低的项目,女生得分~65分和男生~23分,体质健康总分女生高于男生5分左右,基本判断主要是力量素质上的差异。

引体向上作为男生力量素质的项目想要接近或追上女生得分仍有一定距离[7,9],是否可以通过其他全身力量型项目,如俯卧撑、立卧撑与引体向上进行替换,以弥补项目不同所带来的差异。

3.5 更为科学的测定,从“主观”向“客观”的转变

图1 引体向上改进示意图

图2 仰卧起坐改进示意图

在所有的测定项目中,只有引体向上和仰卧起坐是采用主观计数进行统计。在测定时,特别是在计数员的模糊边界上很难做出正确的判断(测试者的姿势、计数员站立角度等),因此计数对于工作人员是一项挑战。本文试图通过对引体向上测试者和测试杆进行较小的改动利用现代技术(感应设备),以期达到测试的仪器计数的方法。图中将设备A固定在测试者下巴处,A’固定在引体向上杆上,当A点高于A’点(感应设备受到感应后进行计数)并进行自动计数,简单规避了所主观造成的误差。同理,可以通过改进女生仰卧起坐背部与地面角度来仪器测定仰卧起坐的个数,如当仰卧起坐背部离开一定角度后B感应到B’时进行计数,节省人力资源,更为科学的测定力量素质。

部分高校顾及学校利益,对于上报数据进行假报、虚报,严重的违背体质检测/抽测的初衷。学生体质健康检测数据的准确性不仅是高校相关排名、利益、名誉问题,更重要的是我国青少年体质健康现状的一种呈现,“少年强,则中国强”高等教育普及化的现在,大学生体质水平在一定程度上反映的是我国青少年的基本身体素质。通过系统汇报地方高校关于提升学生体质健康所采用的方法、方式,并结合体质健康检测过程中所遇问题和困惑进行针对性思考,提出可行性的方案和建议,期望通过“自我建功”助力大学生体质健康。

——肺活量测定用于无症状吸烟者气道阻塞筛查