“辑注”在清律学中的方法论价值及意义

●杨 剑

一、问题的提出

“辑注”是中国古代经学注释的常用方法,律学家们也常用其注释律文。〔1〕“辑注”这种注释形式在经学注释中极为常见,最早可以追溯到魏晋时期,其时在博通诸经,打破古今文界限,突破师学家法的学术风气带动下,已出现了专门总结整理前代经说,具有融通经传精神的著述体裁——集解。何晏的《论语集解》是《十三经注》之一,其《论语序》云:“前世传授师说,虽有异同,不为之训解。中间为之训解,至于今多矣。所见不同,互有得失。今集诸家之善说,记其姓名,有不安者颇为改易。”集解这一体裁博采众长,对后世经学影响甚大。所谓“辑注”,按照律学家万维翰的解释:“辑,录也,注,著也。辑诸家之说,间申鄙见,疏其意,解其辞,析其同异,使断狱者准情以比例,依例以定律,互相证明,开卷了然”〔2〕万维翰:《大清律集注》序,转引自何敏:《清代注释律学研究》,中国政法大学1994年博士论文,第69页。,即注者在注释律典时,先引用前人律著对相同律文的不同注释,再对其比较分析,最后在此基础上提出自己的解释。明代律学就已经出现了这一类似的方法,如明代胡琼所著《律解附例》就在其注释中应用“集解”这一体裁大量综合前代的注律成果,并在分析、评价的基础上取其所长。其后,以“集解”标明的著作更是不在少数,如万历衷贞吉著《大明律集解附例》、高举发著《大明律集解》、舒化著《明律集解附例》,等等。还有些律著虽然未以“集解”命名,但在注释中同样广泛采辑前人注律的成果,如王樵著《读律私见》就大量转引《唐律疏议》及张楷著《律条疏议》的注释。〔3〕参见何勤华:《中国法学史》(第二卷),法律出版社2006年版;罗昶:《明代律学研究》,1998年博士论文;马韶青:《明代注释律学研究》,2007年博士论文。清律学更是将这一注释方法推至顶峰。《大清律辑注》被称为清辑注派律学的开山之作,随后出现的《大清律集注》《大清律集解附例笺释》《大清律例朱注广汇全书》等都继续继承并发扬“辑注”的注释方法,成为这一派的重要代表作。

现代学者对辑注作品的关注大致可分为两种类型:一类是宏观性研究,代表作品有张晋藩的《清代律学及其转型》、吴建璠的《清代律学及其终结》、何敏的《清代私家释律及其方法》、《从清代私家注律看传统注释律学的实用价值》、《清代注释律学特点》〔4〕参见张晋藩:《清代律学及其转型》,《中国法学》,1995年第3期;吴建璠《清代律学及其终结》,《中国法律史国际学术讨论会论文集》,陕西人民出版社1990年;何敏:《清代私家释律及其方法》,《法学研究》,1992年第2期;何敏:《从清代私家注律看传统注释律学的实用价值》,《法学》1997年第5期;何敏:《清代注释律学特点》,《法学研究》1994年第6期。等。这类研究主要是从宏观历史角度对辑注作品进行分期分类并概括其特点,宏观视角是传统律学的重要研究路径,能为后期深入的微观式研究提供重要支撑;另一类微观性研究则主要以《大清律辑注》为中心展开,代表作品有何勤华著《清代律学的权威之作——沈之奇撰〈大清律辑注〉评析》、陈锐著《论〈大清律辑注〉注律特色及创新》、闵冬芳著《〈大清律辑注〉研究》、王志林著《〈大清律辑注〉按语的类型化分析》,〔5〕参见何勤华:《清代律学的权威之作——沈之奇撰〈大清律辑注〉评析》,《中国法学》 1999年第6期;陈锐:《论〈大清律辑注〉注律特色及创新》,《政法论丛》2016年第6期;闵冬芳:《〈大清律辑注〉研究》,社会科学文献出版社2013年版;王志林:《〈大清律辑注〉按语的类型化分析》,《河北法学》2008年第9期。等等。这些研究侧重于《大清律辑注》的版本及注律内容,深入展现了辑注作品的特色与创新。但却忽视了辑注作品的核心要素即“辑注”方法,没有以此为中心揭示辑注律学的独特性。本文将以“辑注”作为中心线索,以揭示其在清律学中的方法论价值及意义。

二、明清律学发达催生“辑注”方法的繁盛

清承明制,这种政治体制的承袭也决定了清初在立法上对明代法典的继承。顺治元年,摄政睿亲王多尔衮下令“自后问刑,准依明律”〔6〕《清史稿·刑法志(一)》。。顺治三年五月修订的《大清律集解附例》颁行天下,成为清代第一部完整的成文法典,但这部《大清律集解附例》实际上就是《大明律集解附例》翻版。清初对明朝法制的全面继承为清初律学大量援用明代注律成果提供了客观基础。

(一)明代大量的注律成果为清代“辑注”方法的出现提供可能

在明一代,律学著述甚多,已知明代的律学著作共有101部〔7〕同前注〔3〕 ,何勤华书,第235页。。其中较具代表性的有:何广著《律解辩疑》,张楷著《大明律解》,应槚著《大明律释义》,高举著《大明律集解附例》,雷梦麟著《读律琐言》,王樵著《读律私笺》,林兆珂著《大明律例》,舒化著《刑书据会》,王肯堂著《律例笺释》,吴讷著《祥刑要览》,等等。其中,洪武年间何广著《律解辨疑》,不仅注释翔实,且为清代歌诀、诗赋类注释形式树立了范例,使律学注释方法多样化;雷梦麟著《读律琐言》是为后世律学家所广泛引用的律学经典著作,该书围绕律文作层层分析解释,包括律文所涉及的主体、事项及立法者的用意,使人一目了然;嘉靖年间王樵、王肯堂父子积数十年司法实践之经验,并采诸家之长而撰《读律私笺》《律例笺释》,其注释详细准确,被后世律学奉为圭臬,成为其后清代律例注释书中所引用最多的明人作品。〔8〕同前注〔3〕,何勤华书,第230~235页。清初很长一段时间内大量沿用明代注律的成果,清初私家注律更不乏直接采用明代释律的观点来解释清代律典。比如顺治三年律中的小注便大多引自王肯堂的《笺释》〔9〕参见[清]吴坛:《大清律例通考》卷二十四,如“劫囚”律中律文下小注就多系顺治三年修律时,采集《律例笺释》中关于该律例的注释而成。。明代丰富的注律成果为清“辑注”律学出现提供可能。因为只有大量释本并存,才可能互相借鉴与批判。但是,随着清代律例合编体例中例文的大量滋生以及清代经济结构和社会结构的巨大变化,清人对明代的律学的简单搬用已远远不能满足清朝统治者疏解律文、统一适用法律的需求,这也对清代注律者们提出了更高的创新要求。

(二)清代律学为“辑注”派的产生奠定了基础

明清交替,私家注律却没有因此中断。在清朝,私家注律由于被国家认可,私家注律活动开始兴盛。清代律学的繁荣表现在清代各朝律学家辈出,注律的成果数不胜数。其中律学家较为著名者有:王明德、沈之奇、朱轼、万维翰、沈辛田、夏敬一、吴坛、汪辉祖、秦赢、黄忍斋,祝庆琪、全世潮、薛允升、陶东皋,等;与之相应,律学著作亦是异常繁荣,出现了数百部私家注律著作,这些著作已知的有:王明德著《读律佩觹》、沈之奇著《大清律辑注》、万维翰著《大清律集注》、吴坛著《大清律例通考》、薛允升著《读例存疑》及《唐明律合编》、于琨著《详刑要览》、沈辛田著《律例图说》等。〔10〕同前注〔3〕,何勤华书,第235~242页。这些私家注释有的立意于诠释律例条文、阐发法律精神、注解法律原则;有的重视条文的沿革变化,进行探源溯流的历史考证,以阐发立法的原意及变动的因由;有的着眼于法律适用,强调对司法经验的总结;有的以便于记诵、查阅为目的。〔11〕参见何敏:《从清代私家注律看传统注释律学的实用价值》,《法学》1997年第5期。如清初王明德著《读律佩觹》在注释律典时,并不是采用传统逐条注释的方法,而是以一项罪名或法律原则为核心,将与法典有关的各个部分附上,展开论述,无论在形式上还是理论创新上,给人耳目一新的感觉。薛允升在《唐明律合编例言》中曾指出:“王明德之《佩觹》、王肯堂之《笺释》、沈之奇之《辑注》、夏敬一之《示掌》各有成书,均不为无见,且有采其说入于律注者……亦犹唐律并列疏义之意。”〔12〕薛允升:《唐明律合编》,怀效锋、李鸣点校,法律出版社1999年版,第5页。得益于清繁盛的律注活动,“辑诸家之长,严轻重出入之要”的辑注派得以产生,其开山之作《大清律辑注》一经问世,即受好评,不仅被清代律学家们奉为圭臬,而且被康熙皇帝朱笔冠之以御制字样,对清立法司法产生极大影响。在《大清律辑注》之后,《大清律集注》《大清律集解附例笺释》《大清律例朱注广汇全书》等组成辑注派的重要代表作。

三、清人通过“辑注”的运用将其方法论价值推至实践

清辑注律学通过“辑注”的运用将其方法论的价值推至实践,笔者以清辑注派最重要的作品《大清律辑注》为例,以其“辑注”为中心展开研究,以揭示清人如何将其方法论融合于注释实践之中。《大清律辑注》书用“辑注”之名,注者在其书的自序中就表示:“解律之书,如管见、琐言、折狱指南、刑书据会、读法须知、辩疑疏义、法家裒集、律解、笺释诸家,各有发明,尚未详尽,且多穿凿附会。奇采辑诸家者十之五,出于鄙见者半焉”。〔13〕[清]沈之奇:《大清律辑注》,法律出版社1998年版,第8页。《大清律辑注》“辑注”形式贯穿其注释的始终:在注释中先直接引用前人释本对相同律条的不同观点并逐一辨析,在此过程中提出自己的解释。经统计,《大清律辑注》引用前人释本观点并标明出处的共109处,〔14〕《大清律辑注》一书以“集诸家之说”为其著书的重要特点。在书中,作者除了大量引用和评价标明来源释本名称的观点外,还部分以“或曰”“诸家皆曰”的形式引用、评价其他释本的观点。笔者认为,由于前者即标明来源释本的引用是《辑注》一书中“采辑”的主体,通过对其的分析能有效地说明《辑注》一书注释的风格和特点,因此本文的统计和解析主要是以前者作为研究的主体。其中《笺释》《琐言》《管见》《据会》《指南》〔15〕这些皆为明代的注律释本,即王肯堂著《律例笺释》、雷梦麟著《读律琐言》、陆柬著《读律管见》、萧近高著《刑书据会》、佚名著《折狱指南》,其中《律例笺释》博采众长,在明清使用广泛,被明清律学家奉为圭臬。是被较多引用的释本,尤以明代权威律著《笺释》被引用次数最多,高达71处。从律典分布看,名例、户律、刑律是引用前人释本观点最多的地方,占总引用数80%以上。清人通过“辑注”形式吸收明人精准实用的注律成果,明确清人与明人在某些重难点律文解释上的分歧,并大力批判明人的注释错误,详叙之:

(一)通过“辑注”采纳明代精准实用的比附及量刑方案

传统律学的重要关注点是:律无明文规定时如何比附问罪;不同身份和地位的人如何准确量刑。大清律典中量刑规定极为繁复,不同身份不同地位的人在量刑上各有差别,同时还存在收赎、纳赎等各种规定,〔16〕清代量刑极为繁复,以赎刑为例,根据《清史稿·刑法志》介绍:“赎刑有三……收赎名曰律赎,原本唐律收赎。赎罪名为例赎,则明代所创行。顺治修律,五刑不列赎银数目。雍正三年,始将明律赎图内应赎银数斟酌修改,定为纳赎诸例图。”赎刑可分为收赎、例赎、纳赎等。被判处五刑中任意一种刑罚的犯罪人都有适用赎刑的可能,需根据不同身份、年龄、情形适用,十分复杂。司法者在适用这些复杂规定时,往往需借助各种注释律本来更好地理解和执行。清人通过“辑注”注释律文时,对当时影响较大的明代释本所做的有关量刑的解释予以“赞同”的评论;对适用较多但并不全面的解释予以提醒,并同时提出自己的见解,这些内容有利于适用者更清晰准确地适用律典。“辑注”在评论明人观点时持赞同的态度,用“亦是”“甚明”“亦有可采”等词表达,分为如下情况:

篇目 律文 《辑注》的评论 引用的释本律前图 附在外纳赎读例图 虽未尽当,亦有可采 读律佩觽律前图 附诬轻为重收赎图 今合二说,参酌其宜 笺释名例 军官军人犯罪免徒流 亦是 笺释名例 工乐户及妇人犯罪 甚明 笺释户律 私役部民夫匠 亦是 笺释兵律 畜牲咬踢人 疏义刑律 事后受财 亦是 笺释刑律 老幼不拷讯 笺释

一是在律典无正文的情况下,对其他释本提出的比附问罪的方案表示赞同。比如,对“军官军人犯罪免徒流”的条例进行解释时,对于“酷害搜检”的情况律典没有规定如何问罪,《笺释》认为“酷害问凌虐罪囚,搜检官问监临求索,舍人问豪强求索”,《辑注》评价为“亦是”。〔17〕同前注〔13〕,沈之奇书,第33页。又如,《笺释》对“事后受财”条进行注释时,认为“鞫囚行诬证,以致罪有出入,事后受财者也拟此律。”《辑注》赞同,称“亦是”。〔18〕同前注〔13〕,沈之奇书,第864页。《笺释》对“老幼不拷讯”条的解释〔19〕同前注〔13〕,沈之奇书,第1007页。同样得到《辑注》的赞同,也属于此类情况。

二是在“律之未尽”的情况下,对其他释本的补充解释表示赞同。如“私役部民夫匠”条规定“凡有司官私役使部民,及监工官私役使夫匠出百里之外,及久占在家使唤者……罪止杖八十。若有吉凶及在家借使杂役者,勿论。”《笺释》认为“若有吉凶,虽出百里之外,非吉凶而不出外,只是在家借使杂役者,皆勿论”,这种合乎律意的补充解释,《辑注》认为“亦是”。〔20〕同前注〔13〕,沈之奇书,第214页。《辑注》赞同《疏义》对“牲畜咬踢人”的解释〔21〕同前注〔13〕,沈之奇书,第513页。也属于类似情况。

三是就前人释本关于具体量刑和执行应用的解释表示基本赞同或赞同。如《笺释》对“工乐户及妇人犯罪”条进行解释时,在律文次节“犯反逆等家口及窃盗”前注明“除此……外”,意思即是谓“天文生若犯则不可用矣”“工乐户亦当同此”,这种注释有利于人们理解和适用律典中对不同身份人问罪量刑的复杂规定,《辑注》对《笺释》的解释,十分欣赏,认为“甚明”。〔22〕同前注〔13〕,沈之奇书,第52页。另外,《辑注》对《读律佩觽》将“附在外纳赎读例图”中的“不准赎者”逐条列出的解释也表示基本赞同,认为“虽未尽当,亦有可采”,同时提醒阅读者“非奉行之例,未敢据以为准也”,仅供参考。〔23〕同前注〔13〕,沈之奇书,第47页。《笺释》对“附诬轻为重收赎图”条的解释,《辑注》也表示基本赞同,并且“参酌其宜”。〔24〕同前注〔13〕,沈之奇书,第52页。

(二)通过“辑注”明确清人和明人在重难点律文解释上的分歧

明清律文篇目繁多、内容复杂,〔25〕明清律典强调简约稳定,但有限的律文无法满足明清政治变化及社会经济关系的多元复杂性,大量例文的出现得以适应这一需求,清高宗弘历在其发布的上谕中指出:“律例一书原系提纲挈领,立为章程,律刑名各衙门有所遵守。至于情伪无穷,而律条有限,原不能纤悉必列全然赅括之势,唯在司刑者体察案情随时详酌,期于无枉无纵;则不可以一人一事即欲顿改成法也”。明清律例关系的复杂性及政治经济的变化为明清私家注律活动提供了较大的解释空间。一些适用广泛且理解存在难点的律文一直是明清律学家关注的重点,不同律学家的注释不尽相同,清人通过“辑注”采用两种方式鉴明:

第一,在某些重难点律文的解释上,通过书面讨论的形式,或赞或驳以明晰正确的律文理解:如“官吏受财”条中,注释诸家就两个问题展开了议论。问题一:对于律文受财“各主者,通算折半科罪”,《读法》《笺释》都认为是指受各主之财者折半,而受一主之财者不折半。唯有《律解》认为受一主者也应折半,并举例说明,如果受两主者每人三十两,受一主者五十两,那么受一主的不折半,则反重矣。《辑注》不同意《律解》的看法,认为以赃计罪,当论赃数,不当论一主、各主也。而且律文已明确注定,何庸赘言。问题二:对于律文“无禄人减有禄人罪一等”,有人认为是指“应杖一百、流三千里者,减一等,则杖一百,流二千五百里。”《律疏》不认同这个看法,以窃盗为从之罪为反证来反驳这个看法。《笺释》则赞同,并以入已赃数之等为论据证明。《辑注》不同意《笺释》的看法,认为“三流加分三等,减为一等,乃名例一定之法。无禄人减有禄人一等者,论罪应减,非计赃应减也。”并认为听许财务条的减等注释可为准,即“又减一等,杖一百,徒三年。”〔26〕同前注〔13〕,沈之奇书,第857页。

第二,明人关于某些重难点律文的解释需要考证,但清人尚不能提出自己的解释或提出解释仍觉理解不充分的,通常在其后标明“俟考”:首先,对其他注释者提出的律典具体执行细则表示“俟考”。如在“老小废疾收赎”条例中,《笺释》认为“老小、废疾该充军者,亦准收赎”,但律典并没有具体规定,因此,他提出“极边照流三千里,边卫照流二千五百里,附近照流两千里”。《辑注》认为“俟考。”〔27〕同前注〔13〕,沈之奇书,第64页。再如在“上司官与统属官相殴”条中,律文未提到品级较低的属官殴上司佐二的情形,《辑注》认为“按流内官殴非本管五品以上官,且加凡斗二等”处理,而《笺释》的看法是:“比依佐二殴长官,减属官殴伤长官罪二等科断。”对此,《辑注》标示“俟考”。〔28〕同前注〔13〕,沈之奇书,第738页。在“出妻”条中,《辑注》认为“若有为逃走妻妾主婚者,亦依余亲科之。若婢则家长之期亲主婚,独坐主婚,余亲亦分首从。”而《笺释》则认为“概依和略诱卖之律”,《辑注》在其文后标明“俟考”。〔29〕同前注〔13〕,沈之奇书,第289页。

其次,对其他释本关于律中名词的理解需“俟考”。如“出使不复命”条中,《笺释》对于律文中的“常事”“军情”的理解与《辑注》完全不同,《笺释》认为“常事、军情是指出使之事而言,非干预之事也”。而《辑注》认为是指干预之事。在量刑上《笺释》认为“军情与制敕均重,常事减三等”,《辑注》认为制敕干预军情、常事处罚相同,均重;衙门之使干预军情、常事处罚不同,军情重。对此,《辑注》认为“俟考”。〔30〕同前注〔13〕,沈之奇书,第172页。还如:“匿税”条中,关于何为“吊引”,《集解》认为是指“在城门外,置查引贴人。如有客货入城,先吊引贴,照验收税,与引不合问罪”。《笺释》认为是指“商人之路引”。《辑注》认为这两种解释无据附会。另有其他注解认为“吊,至也。”但《辑注》同样认为这种解释不妥,因为如此的话,律文中的“不吊引”则难于理解。他认为是“引为客商报货单,吊为提取之意”。但仍需“俟考”。〔31〕同前注〔13〕,沈之奇书,第359页。

(三)通过“辑注”大力批判明人的注释错误

清初很长一段时间内大量沿用明代注律的成果,清初私家注律更不乏直接采用明代释律的观点来解释清代律典〔32〕清初无论立法上还是司法上皆十分倚重明代律学成果,如顺治三年律中的小注就来自明代王肯堂著《笺释》,另据学者陈张富美统计,清代直接援引明代律著《笺释》等私注观点作为判决依据的高达12个。。但随后长期实践中清人发现了大量明人注释的错误,这些错误极大地损害了清朝法律适用的统一性。清人通过“辑注”全面整理和批判了明代的注律成果,开启了独立创新的道路。在批驳明人观点时,清人是极其谨慎的,依据理解错误程度的不同采用不一样的批驳语气和方式:对于那些律意理解明显错误,如“律本无此正文”“律文注内明确”或某些常识错误的,一般用“大谬”“非也”予以鲜明的否定;而对于那些错误并不明显,则用语委婉得多,如“亦误”“不可从”“此说亦未尽是”等,采用的批驳方式一般是“反推”法,即以前人的理解先推出一个明显错误的结论,由这个错误的结论得出前人理解有误的方式。

1.针对明人律意理解明显错误,如“律本无此正文”“律文注内明确”或某些常识错误的,直接以“大谬”和“非也”的用语展开批判。

(1)带“谬”字的“辑注”,批驳语气最强,主要针对明人不合常识的注释错误。

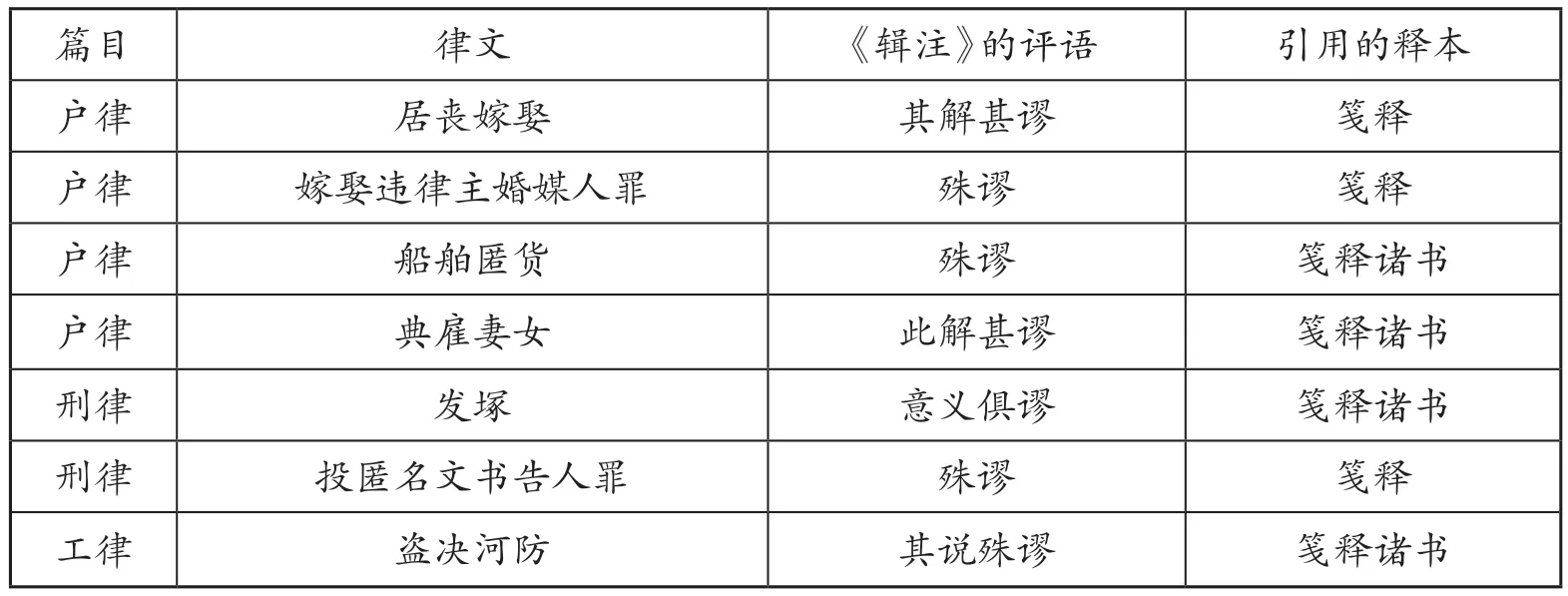

篇目 律文 《辑注》的评语 引用的释本名例 八议 大谬 指南名例 文武官犯私罪条例 所言殊谬 管见名例 徒流人又犯罪 皆谬 笺释吏律 出使不复命 谬甚 笺释户律 弃毁器物稼穑等 其解殊谬 指南

(续表)

如“发塚”条中,《笺释》诸书认为律文“见棺椁见尸”中的两个“见”字的意思为“视”。《辑注》认为这种解释“意义俱谬”,他指出此处“见”字义为“显也、露也”的意思。同时他认为这种含义律文中已经表达得很清楚,如果按照《笺释》的理解,那么仅于穴旁去指大一砖而窥见棺木,难道就坐见棺椁之罪吗?〔33〕同前注〔13〕,沈之奇书,第628页。

在“投匿名文书告人罪”条中,《笺释》认为“粘贴要路”的行为也是“匿名告言”,《辑注》认为“殊谬”,因为“送入官司曰投”,也就是说只有将匿名文书送入了“官司”才称得上是“匿名告言”,律文中出现“将送”“方投”字样皆指“官司”而言。〔34〕同前注〔13〕,沈之奇书,第803页。

(2)带“非是”用语的“辑注”,主要针对明人律意理解明显错误的注释。

篇目 律文 《辑注》的评语 引用的释本名例 职官有犯 非是 笺释名例 职官有犯 非是 笺释诸家名例 犯罪自首 非也 笺释名例 杀害军人 非也 管见吏律 滥设官吏 非是 笺释户律 典卖田宅 非也 笺释户律 典卖田宅 非也 笺释户律 娶逃走妇女 非也 律解户律 隐瞒入官家产 非也 笺释刑律 宰杀马牛 非也 笺释刑律 车马杀伤人 非是 疏义诸书刑律 坐赃致罪 非也 笺释刑律 居丧及僧道犯奸 非也 笺释刑律 知情藏匿罪人 非也 笺释刑律 淹禁 非也 疏义刑律 凌虐罪囚 非也 笺释刑律 主守教囚反异 亦非 笺释

如“娶逃走妇女”条中,《律解》认为“如果妇女犯罪不逃,而知情娶之,亦同此律”,《辑注》认为不是,因为本律所言犯罪是指已发在官者,这样的话,《律解》设想的情况很难出现,因为“公有官法,私有本夫父母,很难安娶之”。〔35〕同前注〔13〕,沈之奇书,第276页。

在“车马杀伤人”条中,《疏义》诸书认为“因公务在乡村急速伤人者以过失论赎”。《辑注》认为不对,因为律文规定无故在乡村驰跑尚不言伤人之罪,怎么可能因公务的情况下,还以过失论赎呢?〔36〕同前注〔13〕,沈之奇书,第699页。

在“淹禁”条中,《疏义》认为“断决指笞、杖,起发指徒流”,《辑注》认为这种理解不对,因为“断决不独笞、杖也,徒流之罪亦有杖该断决,故曰决遣,死罪正法亦曰处决”。〔37〕同前注〔13〕,沈之奇书,第992页。

2.针对明人并不明显的注释错误,则用语委婉得多,如“亦误”“不可从”“此说亦未尽是”等,采用的批驳方式一般是“反推”法,即以前人的理解推出一个明显错误的结论,由这个错误的结论得出前人理解有误的方式。

篇目 律文 《辑注》的评语 引用的释本名例 文武官犯私罪 殊率强 笺释名例 犯罪自首条例 亦误 笺释户律 别籍异财 何须牵引附会 笺释户律 妻妾失序 此说似是而实非 指南刑律 亲属相盗 不得以臆见而附会之也 笺释诸家刑律 佐职统属殴长官 毋庸赘言 据会、笺释刑律 诬告 穿凿附会,不可从也 笺释刑律 拆毁申明亭 似合而实非 据会刑律 谋杀人 何必赘言 笺释刑律 殴制使及本管长官 不可从也 笺释刑律 罪人拒捕 未符律意 读法须知刑律 官司出入人罪 似是而实非 笺释刑律 赦前断罪不当 殊非律意 笺释诸家刑律 保辜期限 恐非律意 笺释

如在“徒流人在道会赦”条中,对于律文“其逃者身死,所随家口愿还者,听”,《笺释》的理解是“逃所身死之家口,本不在听还之例,以遇赦故,愿还者听。”〔38〕同前注〔13〕,沈之奇书,第48页。《辑注》 对这一理解展开了层层剥丝的批驳。首先,他针对《笺释》的观点明确提出“家口之还不还,在正犯之死不死,逃虽不赦,死应弗论”,即他认为正犯和家口是主从关系,“逃所身死之家口的听还”并不是在于《笺释》认为的“遇或不遇赦”,而是在于正犯的“死或不死”,即使不遇赦,只要正犯死则听还,不待赦也。其次,他将《笺释》的观点反推之,得出显然不合情理、有违律意的结论:即“正犯但多一逃,虽已身死,而家口若不遇赦,则终不得还矣”。最后,根据正论与反推的结果,他提出了自己的见解:即律文“其逃者身死,所随家口愿还者,听”是指“虽蒙在道会赦而言,实指流囚家属之律”“不可以词害意也”。

四、“辑注”呈现出中国传统法律解释的技术方法和精神意蕴

以具有代表性的清代“辑注”形式为视域,可以呈现出中国传统法律解释的技术方法和精神意蕴。在法律解释的技术方法上,从字词考据、文义疏解再到文理阐释,始终围绕罪与罚的精准性,中国传统的法律解释与传统汉语中的文义解释路径高度契合。

(一)“辑注”体现了传统律学的技术指向:罪与罚的精准性

罪与罚的精准性是传统律学的解释重点,注者运用“辑注”注释律文时,无论是吸纳还是批驳前人注释成果,都紧密围绕两大主题即定罪与量刑展开:

第一,定罪问题。注者在“辑注”中引用并评析其他释本观点,与各释本讨论碰撞的重点问题之一就是有关定罪的问题,包括定罪缘由是什么、是引用此律文还是彼律文论罪、是以故意还是过失论罪、是以“凡论”即一般主体论罪还是特殊主体论罪、律无明文规定时如何比附论罪等。

(1)有关定罪缘由的“辑注”:“居丧嫁娶”条中,律文规定“身自嫁娶者,杖一百”。《笺释》认为“身自嫁娶者”因为“非奉主婚之命,所以坐罪”,《辑注》认为这种理解十分错误,因为“身自指居父母丧之子女,居夫丧之妻妾”,故“身自嫁娶者”坐罪不是因为“不由主婚之人”,而是因为在居父母丧或夫丧时嫁娶才致坐罪。

(2)引用此律文还是彼律文论罪的“辑注”:“修理仓库”条中,对于“不移修因而损坏官物者”,《笺释》认为应“依户律损坏仓库财物条计所损之物坐赃论”。《辑注》认为户律之中损坏仓库的情形,全由人事所致,故其罪重。而此处的行为半由人事,半出不虞,与之有间,应当依本律科罪。〔39〕同前注〔13〕,沈之奇书,第1062页。

(3)以故还是失论罪的“辑注”:“车马杀伤人”条中,《疏义》诸书认为“因公务在乡村急速伤人者以过失论赎”。《辑注》认为不对,因为律文规定无故在乡村驰跑尚不言伤人之罪,怎么可能因公务的情况下,还以过失论赎呢?〔40〕同前注〔13〕,沈之奇书,第699页。

(4)以凡论罪或否的“辑注”:“居丧及僧道犯奸”条中,《笺释》认为“僧道无度牒者以凡奸论”,《辑注》认为无度牒的僧道犯奸不能以普通犯奸论罪,而仍应依此条论罪,因为“出家人既然自己断绝夫妇之伦,又自己犯淫邪之禁,故加等科之,难道论有无度牒哉”。〔41〕同前注〔13〕,沈之奇书,第930页。

(5)律无明文规定时如何比附论罪的“辑注”:在“盗卖田宅”条中,律文中只谈到侵占田宅的处罚,而没有提到强占田宅如何处理,《琐言》认为强占田宅应比附强占山场拟罪。《笺释》也持同样的观点。对于律文中只提及强占山场而未提到侵占山场,《管见》认为侵占山场当比侵占田宅律。《读法》也认为此两项有犯当互比。而《辑注》认为互比当斟酌。因为律文中强占山场的定罪并不在于山场多寡之数,只要强占就将予以论罪。而强占田宅情节虽同当仍依多寡定夺而非仅以强占情节就比附。据此,《据会》认为应依盗论,《笺释》认为当随事酌处。《辑注》认为诸解都有见解,但不可泥定耳。〔42〕同前注〔13〕,沈之奇书,第230页。

第二,量刑问题。注者运用“辑注”的另一个重要关注点是量刑问题,包括量刑时加等减等的幅度是否适当、加等减等适用的情况、加等减等的缘由、量刑科算的方法、是否免罪罚等。

(1)量刑时加等减等幅度是否恰当的“辑注”:“殴制使及本管长官”条中,律文关于减等之罪的规定中,针对伤、折伤的处罚有些反而轻于或等于普通“凡斗”的处罚的情况,《笺释》建议“减罪轻者,当并入加罪通论。”《辑注》不同意这样的做法,他认为此条殴与伤及折伤俱有正律,并不是由“凡斗”加算,“并入凡斗加算”并不好操作,而且即便“并入加罪通论”,也是比例不同,完全是附会,不可从,他的观点是“凡此等类,皆加一等科之”。也有人提出疑问,认为“殴非本管轻于凡斗尚加二等,此反加一等,轻重不伦”。《辑注》认为此两种规定本来就是轻重悬殊,比如,“至笃疾者本管绞死,而非本管皆以凡论”。〔43〕同前注〔13〕,沈之奇书,第733页。

(2)量刑加等减等适用情况的“辑注”:“干名犯义”条中,《笺释》认为“卑幼诬告尊长,但诬即坐加等。”《辑注》并不同意,他认为“不系全诬,亦不加等。”并举反例说明“但诬即坐加等”这一做法在量刑上的不合理之处,同时提出自己的看法。〔44〕同前注〔13〕,沈之奇书,第832页。

(3)量刑加等减等之缘由的“辑注”:“官司出入人罪”条中,《笺释》认为“囚自死者,如果不是死于所入所增之法,则故失入增之罪未成,故听减一等;但如果出减而囚死,官吏怎可能减罪?”《辑注》认为不正确,因为“按捕亡各律,囚自死者皆有减等免罪之法,不能因为减出之囚自死为未正法而特别论之”。〔45〕同前注〔13〕,沈之奇书,第1022页。

(4)有关量刑科算方法的“辑注”:“诬告”条中,“徒流皆折为杖,扣算剩罪。至杖一百以外,其间有零数不能却合者”,《笺释》认为“余杖以雇钱赎钱科算”,《辑注》不赞同这样的做法,他认为更合乎律意、与科法无渗漏的方法是杖与徒通融扣算,并且不必拘定五等徒之杖数,同时流折为徒,徒折为杖。〔46〕同前注〔13〕,沈之奇书,第823页。

(5)是否免罪罚的“辑注”:“保辜期限”条中,《笺释》认为“辜限内医治平复止言折伤以上罪减二等,内损以下伤应当免罪”。《辑注》不同意他的看法,认为“内损以下伤并不概免”,并指出“折伤不能致命,内损要害反足死人,若能将折伤限内完全医治如故则减二等,已成残疾者则全科不减。因此内损以下,限内医治平复者,当量其原伤轻重科断,并不概免”。〔47〕同前注〔13〕,沈之奇书,第724页。

(二)“辑注”体现了传统律学的基本解释路径:从律意理解到律意辨析再至律文补充

文义解释是传统律学的基本路径,“辑注”体现了传统律学的这一基本解释路径:先从字句到律文再到律典篇章进行律意理解,然后再对律文适用时特殊、疑难情况进行辨析,最后关注律之未尽的情况下如何补充。“辑注”的解释实质是理解律意、辨析律条与补充律文:

第一为理解类,即对律意如何正确理解,包含律中字词如何解读、律条如何分节断句、律条本身的文义应怎样解释等等。如:

(1)对律文中字词理解的“辑注”:“强占良家妻女”条中,《琐言》认为“律文中‘奸占’二字得分看,奸止奸宿,不必为妻妾;占则终为己有。”《辑注》并不同意这种说法,他认为如果这样分解的话,那么奸宿则应依强奸律;本律入婚姻门,强夺本意在为妻妾,而妇女必非情愿,虽然占位妻妾,就好像奸宿,所以律称“奸占”。〔48〕同前注〔13〕,沈之奇书,第277页。在“滥设官吏”条中,《笺释》认为律文中“罪坐所由”是指两层意思:“第一,正官容留,首领、吏典不知不坐;第二,不止容留一人时,正官、首领、吏典并坐。”《辑注》认为“正官容留,首领、吏典不可能不知;不止容留一人时,正官、首领、吏典并非并坐,而是按前例所有规定递减科罪”,他认为“罪坐所由”是指“前后官任内为是”。〔49〕同前注〔13〕,沈之奇书,第135页。

(2)有关律文的分节断句的“辑注”:“八议·议功”条中,律文小注对何为“功”的解释是:“谓能斩将夺旗摧锋万里或率众来归宁济一时或开拓疆宇有大勋劳铭功太常者”。对于这句话如何断句,如何理解,各释本持不同看法。《指南》诸书“将一句作一事解”,《辑注》认为这种断句的理解不对,应是“斩敌之将,夺敌之旗,摧敌之锋刀于万里之外,是言战功如此,指一事也。”“率众来归宁济一时”“亦指一事也”。〔50〕同前注〔13〕,沈之奇书,第12页。

(3)有关律意理解的“辑注”:“赦前断罪不当”条中,对于律文“凡赦前处断刑名,罪有不当,若处轻为重者,当改正从轻,处重为轻,其常赦所不免者,依律贴断”,《笺释》诸家认为其含义是指“轻罪当赦,重罪不赦”,《辑注》认为此看法“殊非律意”,他认为“常赦所不原内,亦有轻罪不赦,重罪得赦者”,并举例进行了说明,因此律文中“处轻为重者,但言改正从轻,不言应否赦免,以轻罪内亦有不应赦免者也”,“处重为轻者,则曰其常赦所不免者依律贴断,则知重罪内有常赦应原而不贴断者”。〔51〕同前注〔13〕,沈之奇书,第1043页。

第二为辨析类,即针对律文适用时特殊、疑难情况如何处理的分析讨论。如:在“犯罪分首从”条中,《琐言》举一例“夫与妾同谋殴妻致死”,认为“夫与妾应从本律首从论罪,不宜各依首罪论处,否则二命抵一命,不合‘共殴’律意,谁殴致死即为首,另为从”。《笺释》也同于《琐言》的观点。而《管见》从“弼教”观念出发认为如此处理不当,因为“夫妾同谋殴妻,必缘昵妾之故。倘夫殴重,拟绞,妾以从论,则家长与正妻俱死,妾得赎罪全生”。应仍依本律拟断。《辑注》则认同《据会》的观念,认为应当因情据理,酌量上请,即“须审妻之被殴而死也,果否因昵妾所致,就中斟酌”。〔52〕同前注〔13〕,沈之奇书,第95页。

第三为补充类,即在律之未尽的情况下如何比附或补充解释。《辑注》在引用各释本讨论对律文的理解时,一个重要的关注点就是律文没有明文规定时该如何比附或填补漏洞。如:对“军官军人犯罪免徒流”的条例进行解释时,对“酷害搜检”的情况律典没有规定如何问罪,《笺释》认为“酷害问凌虐罪囚,搜检官问监临求索,舍人问豪强求索”,《辑注》评价为“亦是”。〔53〕同前注〔13〕,沈之奇书,第33页。“私役部民夫匠”条规定“凡有司官私役使部民,及监工官私役使夫匠出百里之外,及久占在家使唤者……罪止杖八十。若有吉凶及在家借使杂役者,勿论。”《笺释》认为“若有吉凶,虽出百里之外,非吉凶而不出外,止是在家借使杂役者,皆勿论”,鉴于《笺释》这种对律文出于律意的合理补充,《辑注》认为“亦是”。〔54〕同前注〔13〕,沈之奇书,第214页。

(三)“辑注”体现了传统律学的经世致用的价值及追求:以家庭和社会秩序为解释重点

清代考据学非常盛行,考据学者反对空发议论,他们认为,“性理之学,纯是蹈空,无从捉摸”〔55〕参见孙星衍:《问字堂集》,中华书局2006年版,第7页。,受这一学风影响,清代律学尤为重视注释的实用性,将经世致用作为律学的基本价值及追求,主张法律注释应当关注与社会生活秩序相关的领域,注重解释的司法适用性,意图建立合乎规范的生活和秩序。上述“辑注”内容表明,户役、田宅、婚姻、断狱、受赃、贼盗等律文仍然是注释重点,清代律学家力图在这些重要领域对明人注律成果积极反思,提出自己的见解,这反映出清代注释者经世致用的价值取向和追求。“辑注”的重点可大致为如下几类:

第一,与百姓生活秩序密切相关的律文。如:隐蔽差役条、别籍异财条、私设部民夫匠条、盗卖田宅条、典卖田宅条、弃毁器物稼穑等条、典雇妻女条、妻妾失序条、居丧嫁娶条、娶逃走妇女条、强占良家妻女条、出妻条、嫁娶违律主婚媒人条、宰杀马牛、亲属相盗等等。这些律文关乎普通人的社会生活,故注释这些律文时,不仅需要逐条详加注解,而且要“辑注”并辨析其他释本的解释,在此基础上提出正确的理解,以便司法实践中精准地适用律文,从而实现统治者所期望确立的家庭伦理关系及生产秩序。

第二,涉及严重侵犯社会秩序行为的律文。如谋杀人条、车马杀伤人条、夜无故入人家条、发塚条、杀害军人条、投匿名文书告人罪、盗内府财物条等,这些律文所调整的均是严重侵犯社会秩序、为统治者所不能容忍并予以坚决打击的行为,因此,此类律文的精准理解极为重要,注者运用“辑注”不仅广泛列举当时影响较大的释本的注释,而且在辨析的基础上力求精确地注释律文,以便适用者能准确理解并适用律条,从而达到律典调整社会秩序的目的。

第三,有关文武官员军人犯罪的律文。如职官有犯条、文武官犯私罪条、滥设官吏条、官吏给由条、出使不复命条、殴制使及本管长官条、佐职统属殴长官条、上司官与统属官相殴条、坐赃致罪条、事后受财条、淹禁条、凌虐罪囚条、主守教囚反异条、官司出入人罪条、监守自盗仓库钱粮条、泄露军情大事条、军人替役条、毁弃军器条等。这些律文针对的是官员及军人的犯罪行为,同样是统治者为稳固统治大力打击的行为。故这些关系重大的律文是国家立法所重点调整的领域,更需要运用“辑注”来准确理解、统一适用。

第四,内容较为复杂的律文。如犯罪自首条、犯罪分首从条、干名犯义条、诬告条、徒流人在道会赦条、徒流人又犯罪条等。这些律文涉及的情形变化较多、内容规定相对较为复杂,不同注释者对这些律文的理解又存在各种差别,在法律适用中容易出现律意理解困难、适用律文偏差的情况,而“辑注”形式能博采众长,辨析疑义,以达精准适用律文。

五、结语

“辑注”是中国古代经学注释的常用方法,律学家们用其注释法典体现了传统律学和经学的深厚渊源,虽自两晋起律学脱离经学成为独立学科,但经学始终是律学家必备的基本素养,经学注疏也是律学最直接的方法渊源。“辑注”体现了传统律学的基本解释路径:以字词文意作为解释的起点,以字词考据、律意疏解再到文理阐释为中心,以实现罪与罚的精确性。“辑注”揭示了传统律学和文义解释的高度一致性。同时,“辑注”作为一种弹性灵活的方法,能涵盖大量注释内容又不杂乱无章,清人通过“辑注”吸收明人实用精准的注律成果,明晰清人与明人在某些重难点律文解释上的分歧,并建构以批驳为主的注释风格,这也反映出传统律学解释注重不同知识的参证互补及有益的学术传承和争鸣。“辑注”集明清律学之大成,亦能展示传统律学良好的解释传承,传统法律解释者在批判的基础上继承前人成果,亦孕育出理性而谨慎的批判精神。“辑注”注重在家庭及社会秩序等重要律文上提出自己的解释,反映了传统律学经世致用的哲学取向。“辑注”是传统律学高度发达的结果:只有在大量释本并存的情况下,才可能互相借鉴批判。“辑注”的法律适用集中体现了中国传统法律解释的技术方法和精神意蕴。