“少教多学”视域下高中语文“支架教学”模式研究

卜春富

(泰兴市第二高级中学,江苏 泰兴 225400)

“支架式教学”是一个典型的类比概念,以建筑意义范畴内的“脚手架”对学习者理论认知、意义建构、知识内化等进行“概念框架”的具象化。“支架式教学”以维果茨基“最近发展区”理论为支撑,其基本应用原理是“以已知来推导未知”,即通过一层层的“已知”来构建支架,帮助学生不断攀登达到顶端的“未知”领域,从而实现“少教”和“多学”的有效衔接。本文结合高中语文教材诗歌内容展开研究,基于“少教多学”视角探索支架式教学模式的构建。

一、宏观“专题式”高中语文支架教学模式

所谓“专题”,是指围绕着某一个主题而集结的多个对象(及对象集合)存在形式,每一个对象存在相对独立的结构、形式与要素,并直接或间接地和主题保持关联。如苏教版高中语文教材的设计中,就表现出清晰的“专题”脉络,在苏教版高中语文必修一“获得教养的途径”主题下,所涉及的课文内容都是围绕着“如何形成良好教养”展开的,“月是故乡明”的专题下,选取了一系列关于“思乡”“乡愁”的文章;又例如在苏教版高二语文必修中“珍爱生命”“和平的祈祷”“历史的回声”等主题,比比皆然。可见“专题式”语文教材内容的编写已经得到了广泛的认可;其优势显而易见,专题之下有利于学生融汇知识要点、体验写作背景、形成统一认知,以更好地达到提升学习效率、质量的目的。

基于一个“专题”实现的教学辐射价值,主要是在宏观层面上展现的,每一个具体的对象都有自己的价值取向,由此在构建语文支架式教学模式的过程中,需要引导学生形成多角度思考的逻辑路线[1]。例如“月是故乡明”的主题下,可以结合生活中“留守儿童”“远方亲人”等细节展开。换而言之,学生需要通过深入思考和切身参与,对一个专题下的某一个具体对象展开研究工作——发现问题、分析问题、解决问题、反思问题——整个过程中可以将一个专题下的具体“对象”视为一个学习项目,引入项目管理的思想,实现自主学习和延伸探究,将一篇具体的课文分解为若干部分,如背景、人物、情节、意义等,形成独立的“支架”,进而汇总到整个专题范畴之下,形成一个“完整支架”,从而实现学生在整个学习单元中“少教多学”的目的。

以苏教版高二语文必修四“笔落惊风雨”诗歌专题为例,这一单元涉及的内容十分丰富,而诗歌内容所表现的“诗人情怀”都是亢奋、激烈、炙热的,情到深处才能够“笔落惊风雷”。为了达到“少教多学”的目的,教师围绕着主题来引导学生建立支架,可以更全面地掌握古代诗歌(词、赋)的相关知识。例如,在本专题下以“朝代”作为二级主题,让学生先对“唐诗宋词”进行归类,通过查找资料对比唐诗、宋词的创作规律,进一步以“情感”为二级主题,分析相关作品的情绪特征,如《蜀道难》《登高》《琵琶行》等是反映人生路漫漫、郁郁不得志的情感,而《锦瑟》《虞美人》《蝶恋花》等是表达出人生境遇转变、内心愁苦不已的情感[2]。基于两个二级主题建立对比矩阵,可以更好地对古代诗歌的创作方式有所了解,教师在这一过程中可以做适当的指导、点拨,但大量的工作需要学生自主搜索资料完成,例如要了解李煜《虞美人》创作的情感,就需要学生自主完成一系列的工作,包括:李煜其人的生平事迹,李煜作为“帝王”和“词人”两个不同身份应获得的正确评价,李煜词风的归属及其他代表作品等。这些工作的实践过程满足“少教多学”的要求,同时教师通过一系列“任务指派”构建任务驱动型的“支架”;整体上,围绕着一个专题实现全面扩展,极大地丰富了高中语文教学内容。

二、微观“列表式”高中语文支架教学模式

列表或者图表的教学模式,常用于自然科学类型学科中,如数学、物理、化学等,以此呈现更为清晰明确的概念内容[3]。但作为一种教学工具,“列表式”的教学实践方式并不存在学科隔阂,且在“思维导图”的工具应用思维下,对高中语文支架教学模式构建有着很好的支持作用——从微观角度入手,将语文知识要素以“列表式”呈现出来,可以很好地规避“思维导图”模式的过度发散特征,将学生注意力集中到一个方面,因此,它也是一种“微观教学模式”,在具体的一篇文章、一个段落、一个词语等层次上均可以应用。

微观“列表式”下的高中语文支架教学模式,通过一个具体对象的“肢解”“细分”“重组”,有利于透过现象看本质,教师可通过自己的理论理解和教育实践经验,对课文内容展开“列表”设置,将一个个具体的问题,形成一个个具体的“表格”,最终将表格“堆砌”起来,形成一个完整的学习框架,帮助学生实现知识理解、掌握和应用的突破。

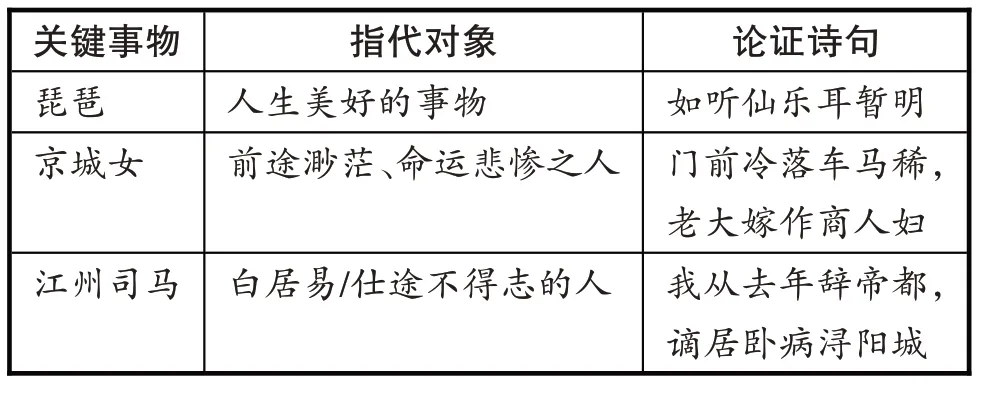

以苏教版高二语文白居易的《琵琶行》为例,教师可以在全文中筛选关键事物(后“意象”),形成针对该诗歌作品的“列表式”基础架构,让学生参与对表格内容的完善。例如,筛选“琵琶”“京城女”“江州司马”三个事物,构建列表1。

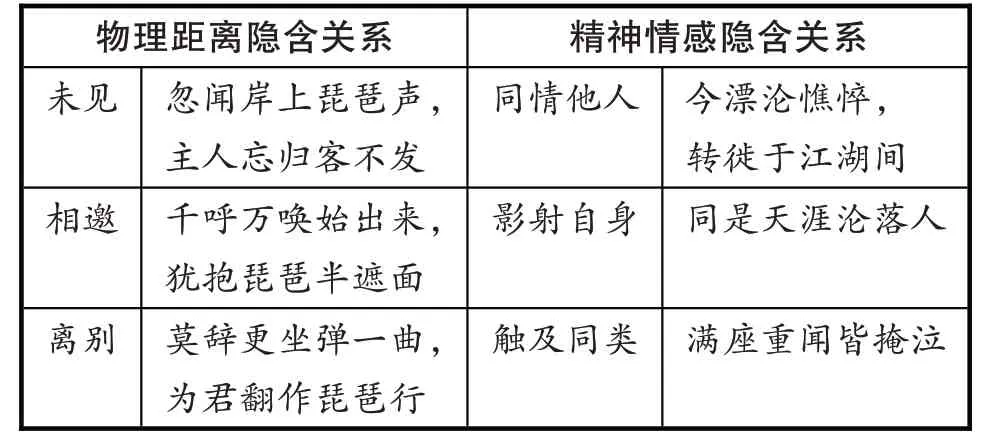

表1所形成的微观支架,可以根据课文内容自主筛选,具有很高的自由性,且在其他文体中也有很好的适用性。例如,朱自清《荷塘月色》中可以筛选“荷塘”“月色”“家门”“小路”等为主题,为学生构建一个“空间列表”,通过不同空间下“我”的情绪变化,来分析不同事物作为“喻体”所代表的内涵——由于这种建立在微观基础上的“列表式”所面向的对象有限,因此不必要担心支架教学模式的“收敛性”,一定程度上,教材内容中所涉及的元素,都可以纳入其中,所不同的是支架价值存在大小、多少的差异而已[4]。回归诗歌为对象的研究范畴,通过以上列表内容的完善,学生基本上对全文所要表达的内容有了初步掌握,进一步,可以从“具象存在”的层次,跨越到“抽象存在”的层次,让学生把《琵琶行》中隐含的发展路线找出来,建立一一的对应关系,由此实现对该诗歌作品的深度了解(构建表2)。

通过多个列表对教学内容的解析、重构,学生可以对课程内容有更清晰、更透彻的了解,包括具象、抽象的解读,以及隐含关系的挖掘,基于自身知识经验对教学内容重新建构,加深文本理解,以自己的思维模式实现整个结构脉络的整理。一系列过程中,教师的直接知识赋予规模减少,取而代之的是学生自己的分析,从而实现了“少教多学”的目的。“列表式”支架的构建可以很好地满足“新课改”中“发展性”的理念,利用思维导图工具,学生可以将自己的思维过程进行描述、记录,从一个核心出发不断地进行扩展。

三、整体“对照式”高中语文支架教学模式

所谓“对照式”的高中语文支架教学模式,宏观上立足整体,以当前所学的语文文本为基础,扩展同类文本内容加以丰富,其中既包括同类文章的对比,也包括将节选内容置于完整版本中的对照。对照的要素不在于内容,而在于支架结构,例如同一情感类型下的诗歌作品,在内部形式上以及在借景抒情方面的手法变化,通过构建整体上的“对照式”支架,能够提升语文课堂教学内容知识含量,使其更加丰富多元。

表1 文本要素指代

表2 文本要素关系

以新课程改革背景下编写的苏教版《唐诗宋词选读》教材为例,其中涉及大量同一朝代、同一类型、同一诗人的诗歌作品,这些教学内容为整体“对照式”语文支架教学提供了便利条件。如同一词牌“水龙吟”之下,苏轼、辛弃疾两人的词作内容,就可以根据“词牌”的结构来设置支架,进而对比两人在写景、抒情方面的差异,苏轼的作品中情与景原本交融,一句一停、一句一喻,而辛弃疾则是先写景,再抒情,从而实现了情景融合——这是十分明显的整体对照,作为教学案例而言,彼此之间有着明确的区分界限。

如果从内部开拓的方式展开“对照式”高中语文支架教学模式构建,则需要加入更多的外部资源,以增强整个“支架结构”的稳定性。以苏教版高一语文中的现代诗歌《相信未来》为例,如果仅从诗歌表面含义及课本所给出的注释,难以窥得其中的作者情感、时代背景以及诗歌深层的内涵,教师可以为学生提供相关的资料,辅助教学支架进一步完善。如作者“食指”的含义是什么?他为什么被称之为“知青诗魂”?蜘蛛网、炉台、灰烬、紫葡萄等又代表了什么意象?作者坚定地“相信未来”的根据是什么?带着这些问题思考,学生就不会仅停留在表面的“朗朗上口”和“生动比喻”,能够对诗歌的背景产生深刻的印象,进一步对比海子的诗、顾城的诗,兼顾整体“对照式”语文支架教学模式的广度和深度,这一过程中“少教”的目的达到,学生“多学”的主动性也有所提高。

四、拆解“变形式”高中语文支架教学模式

事实上,从义务教育中小学阶段,到高中语文教学阶段,教师主观上对于“原文”的分析思维都是极为相似的,如采取段落划分、主干提炼、思想归纳等方式,其本质都是将一篇完整的文章进行变形加工,而这种形式也是被广为诟病的。拆解“变形式”的语文支架教学,属于一种“逆向思维”,它利用文学表述的差异性实现文本变形,将变形后的劣势与不足呈现出来——但这种变形不等同于“列表式”的细分,而是有目的、有依据的“结构拆解”——通过对课文原文的结构变形(或形态变形),建立起更直观、更易懂的教学体系[5]。这种做法本质上就是“变形式”的支架模式构建,它可以引导学生利用更直白、更现代的语言形式,来体会原文中语言的内涵,弄懂作者之所以如此表达的主张。通过拆解的“变形式”思维,所构建的语文教学支架模式可以实现化繁为简、事半功倍的效果,帮助学生更好地弄清楚内容的内在联系及组织结构。

例如,苏教版高二语文教材中收录了李白的《蜀道难》,这首诗中充满了奇诡的想象,可以让学生先圈出重点意象词句,如“难于上青天”“不与秦塞通人烟”“天梯”“石栈”等,利用现代汉语表达方式重新组织成一段话:“蜀道非常的曲折,人们说它比上青天更难走,因此十分闭塞。蚕丛、鱼凫建立蜀国没有办法考究了,人们只知道四万八千年以来,和秦塞都没有交流……只能用天梯、石栈才能连接”——首先通过对诗歌的“拆解”,提炼出主语、宾语,然后变形文本,将“诗歌体”转化为记叙文体或说明文体——由此形成的“支架”相对完整,对比传统诗歌“先肢解、再详解、后组合”的理解方式,显得更加直接和系统。但同时,这样构建出来的支架,等同于对“原支架”的材料进行了二次加工,学生虽然可以更清楚地了解支架结构,但却削弱了诗歌的文学情感,原文情感被抹除之后,变成了平铺直叙、波澜不惊的“陈述句”,文学艺术的审美特性也就随之消失了,如此一来,原本能够给人带来美好精神享受的作品,就显得毫无生气,如同一座漂亮的建筑去掉了外部实物,被拆解成一幅赤裸裸、光秃秃的“骨架”[6]。因此,通过这种拆解“变形式”的教学模式,能够让学生更深刻地体会到文学形式、内容、元素之间的密切关系,有些可以精简,但有的绝不可分割。

根据高中语文新课标的明确要求,不主张对段落进行明确的划分、提炼等要求,因此“变形式”的高中语文支架教学模式,旨在为学生提供一个“反面教材”,通过优劣对比,保障语文核心素养的全面发展。当然,中国语言极为丰富、复杂,通过拆解之后的“变形式”文本,也未必都是“新不胜旧”,一些通过变形的文本同样具有很高的艺术价值,妙趣横生、令人拍案。如清代纪晓岚将其《凉州词》改为“长短句”,并以“词”来正名:“黄河远上,白云一片,孤城万仞山。羌笛何须怨,杨柳春风,不度玉门关。”此外,诸如现代诗歌、散文等借鉴古诗词的写作内容及方式,由此所形成的新文本,也有不少“绘画美、建筑美、音乐美”的特色,可以演变为一种“正向驱动”的变形式语文支架教学模式,让学生反复阅读、体会,强调个体在学习中的独立思考,从而达到“少教多学”的效果。

综上所述,支架式教学模式在高中语文课程中有着重要的价值,它充分发挥了建构主义教学理论的应用优势,有助于将学生塑造为“学习主体”,从宏观、微观、整体、局部等多个角度都有很好的执行力,在学习过程中帮助学生厘清思路、提供框架,从而提高语文学习效率和质量,在终身学习理念强化的同时维持“少教多学”的教学格局稳定。▲