解毒化湿方治疗普通型登革热的临床疗效观察

黄娜, 余锋, 黎洁莹, 刘南

(1.广州中医药大学第一临床医学院,广东广州510405;2.广州中医药大学第一附属医院急诊科,广东广州510405)

登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播。随着全球交通的便利及人口流动的增加,登革热的流行呈越来越强的趋势;其死亡率虽然低,但对社会经济、医疗卫生及人类健康带来了严重影响。目前在治疗登革热方面,还没有针对性的抗病毒药及疫苗,因此,登革热的治疗仍是一个亟待解决的全球问题。中医学作为我国传统医学,有其自身的理论体系及独特的诊疗方式,在治疗登革热方面有其独特优势。既往研究[1-3]表明中药治疗登革热退热效果明显,但均基于中医“辨证论治”的思想,在一定程度上限制了中医药治疗登革热的推广与普及。因此,针对登革热的中医发病机制及辨证的流行病学特点,我们采用自拟的解毒化湿方作为治疗登革热的主证方药。为客观评价解毒化湿方治疗普通型登革热的临床疗效及安全性,我们开展了以下研究。

1 对象与方法

1.1 研究对象及分组 从2015年1月至2018年12月广州中医药大学第一附属医院普通内科病区收治的877例登革热病例中选取符合纳入标准的125例患者为研究对象。采用简单随机法将患者随机分为2组,其中西医组62例,中医组63例。

1.2 病例选择标准

1.2.1 纳入标准 ①符合登革热临床表现及白细胞和/或血小板减少者;②符合登革热病原学核酸、IgM抗体、IgG抗体、NS1检测的其中两项者;③自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.2.2 排除标准 ①出现严重出血、休克及严重器官损伤(如急性呼吸窘迫综合征、呼吸衰竭、急性肝肾功能不全、脑炎和脑性疾病)等重症登革热患者;②合并血小板减少、粒细胞缺乏等血液系统疾病患者;③合并需服用抗凝、抗血小板聚集药的房颤、冠心病、脑梗塞、心肌梗塞的患者;④孕妇及儿童;⑤过敏体质或对本研究所用药物过敏的患者。

1.3 治疗方案

1.3.1 西医组 给予西医常规治疗,包括一般处理和对症治疗,具体参照国家卫生和计划生育委员会制定的《登革热诊疗指南(2014年第2版)》[4]。(1)一般处理:主要给予卧床休息,清淡半流饮食;防蚊隔离至退热及症状缓解;监测神志、生命体征、液体输入量、尿量、血常规、肝肾功能等。(2)对症治疗:主要给予退热、补液、输注红细胞及血小板,适当使用升白药等。

1.3.2 中医组 在西医组西医常规治疗基础上联合使用解毒化湿方治疗。方药组成:藿香15 g,黄芩10 g,青蒿15 g,茵陈15 g,葛根50 g,滑石20 g,羌活10 g,白豆蔻6 g,白茅根30 g,紫草15 g,生甘草5 g。用法及剂量:每日1剂,水煎至200mL(由广州中医药大学第一附属医院煎药室统一煎煮),于餐后1 h左右1次温服。

1.3.3 疗程2组患者均以治疗7 d为1个疗程。

1.4 临床资料的收集及评价指标

1.4.1 临床资料的收集 收集2组患者治疗前后的相关临床资料。(1)一般情况:①发热、皮疹、恶心呕吐、腹痛、肌肉关节酸痛等临床症状和体征;②体温、呼吸、脉搏、心率、血压等生命体征。(2)辅助检查结果:血常规、生化常规、肝肾功能、心脏标志物等检验指标。(3)不良事件发生情况。

1.4.2 评价指标 (1)疗效性指标:观察2组患者的平均退热时间、平均住院时间和平均总病程,以及治疗前后白细胞、血小板、凝血时间(PT)、活化部分凝血酶时间(APTT)的变化情况。(2)安全性指标:观察2组患者治疗过程中有无严重不良事件发生:①进展为重症登革热;②死亡。

1.5 统计方法 采用Excel2010和SPSS 19.0进行数据收集和统计分析。对2组患者的人口学特征、一般情况及检验结果等计量资料进行正态性分析,符合正态分布的指标采用独立样本t检验,以均数±标准差()表示;非正态分布参数采用Wilcoxon秩和检验,以四分位数间距[P50(P25-P75)]表示;性别比等计数资料则采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者的基线资料比较 中医组63例患者中,男31例,女32例;年龄25~51岁,平均(39.4±1.8)岁;发病至就诊时间24~48 h,平均(36±13)h;入院体温平均(37.7±0.9)℃;脉搏平均(83±10)次/min;呼吸18~20次/min,平均19次/min;平均收缩压为(111±13)mmHg,平均舒张压为(76±6)mmHg。西医组62例患者中,男31例,女31例;年龄30~52岁,平均(44.4±1.9)岁;发病至就诊时间24~48 h,平均(41±16)h;入院体温平均(37.4±1.1)℃;脉搏平均(82±9)次/min;呼吸18~20次/min,平均18次/min;平均收缩压为(108±8)mmHg,平均舒张压(78±9)mmHg。2组患者的性别、年龄、发病至就诊时间、入院体温、脉搏、血压等方面资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),表明2组患者的基线特征基本一致,具有可比性。

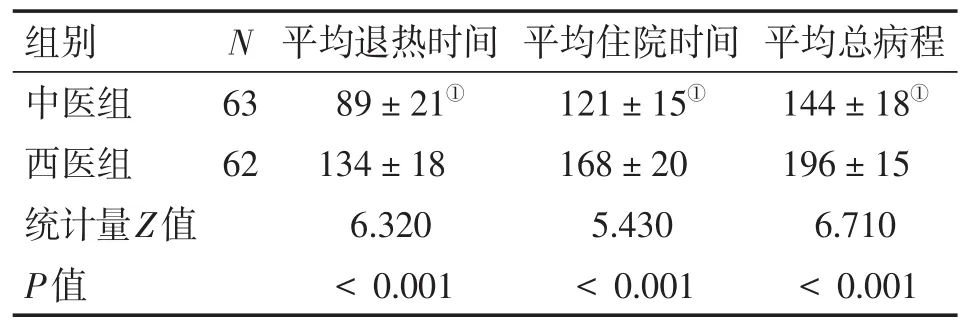

2.2 2组患者平均退热时间、平均住院时间和平均总病程比较 表1结果显示:中医组的平均退热时间、平均住院时间和平均总病程分别为89 h、121 h和144 h,西医组分别为134 h、168 h和196 h,组间比较,中医组的平均退热时间、平均住院时间和平均总病程均较西医组明显缩短,差异均有统计学意义(P<0.001)。

表1 2组患者平均退热时间、平均住院时间和平均总病程比较Table 1 Comparison of mean antipyretic time,mean hospitalization time,and mean disease course in the two groups(,t/h)

表1 2组患者平均退热时间、平均住院时间和平均总病程比较Table 1 Comparison of mean antipyretic time,mean hospitalization time,and mean disease course in the two groups(,t/h)

①P<0.001,与西医组比较

组别N 平均退热时间 平均住院时间 平均总病程中医组西医组统计量Z值P值63 62 89±21①134±18 6.320<0.001 121±15①168±20 5.430<0.001 144±18①196±15 6.710<0.001

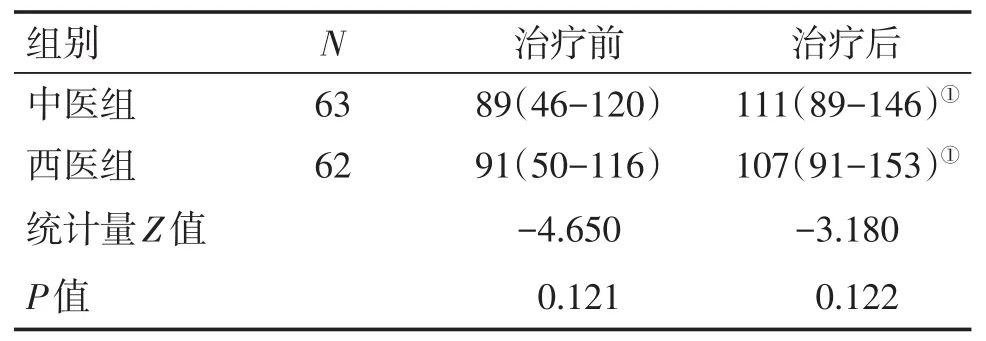

2.3 2组患者治疗前后白细胞、血小板水平变化情况比较 表2和表3结果显示:治疗前,2组患者白细胞、血小板水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者白细胞、血小板水平均较治疗前有一定程度升高,差异均有统计学意义(P<0.05);但治疗后组间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 2组患者治疗前后白细胞水平变化情况比较Table 2 Com parison of white blood cellcount in the two groups before and after treatment[P50(P25-P75),n/(×109·L-1)]

表3 2组患者治疗前后血小板水平变化情况比较Table 3 Com parison ofp lateletcount in the two groups before and after treatment[P50(P25-P75),n/(×109·L-1)]

2.4 2组患者治疗前后PT、APTT水平变化情况比较 表4和表5结果显示:治疗前,2组患者PT、APTT水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者PT、APTT水平均较治疗前有一定程度改善,差异均有统计学意义(P<0.05);但治疗后组间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

表4 2组患者治疗前后PT水平变化情况比较Table 4 Comparison of prothrombin time(PT)in the two groups before and after treatment(,t/h)

表4 2组患者治疗前后PT水平变化情况比较Table 4 Comparison of prothrombin time(PT)in the two groups before and after treatment(,t/h)

①P<0.05,与治疗前比较

组别N 治疗前 治疗后中医组西医组统计量F值P值63 62 11.30±0.15 11.50±0.21 1.362 0.581 11.90±0.32①12.30±0.18①1.320 0.980

表5 2组患者治疗前后APTT水平变化情况比较Table 5 Com parison of activated partial thromboplastin time(APTT)in the two groups before and after treatment(,t/h)

表5 2组患者治疗前后APTT水平变化情况比较Table 5 Com parison of activated partial thromboplastin time(APTT)in the two groups before and after treatment(,t/h)

①P<0.05,与治疗前比较

?

2.5 不良事件比较 西医组共有3例患者输注血小板,5例患者使用升白药;而中医组仅1例患者输注血小板,无1例患者使用升白药。研究过程中,2组患者均无明显不良反应事件发生。

3 讨论

登革热是由登革病毒引起的急性传染病,是全球传播范围最广泛的蚊媒传染病之一。其典型表现是发热,多数病例出现白细胞、血小板显著降低[5]。我国自1978年广东省佛山市暴发登革热以来,广东、云南、海南、福建、广西、浙江等省份曾发生或流行[6-7]。登革热的发病机制尚未完全认识,目前尚无特效的抗病毒药及疫苗,西医治疗主要以对症支持治疗为主。目前,国内外登革热的研究重点仍然是有关登革热预后的特异性指标、重症登革热及合并重大基础病的登革热患者的治疗[1]。

按照中医学理论,登革热可归属于“瘟疫”、“湿热”、“暑湿”等范畴,其基本病机为外感湿热,疫毒内侵,湿热疫毒交错。国内很多研究[2,8-9]表明,中药治疗登革热疗效确切,不但能够显著缩短发热时间,而且在促进白细胞、血小板恢复方面有一定优势,但都是基于中医辨证论治思想,在一定程度上限制了中医药治疗登革热的推广与普及。2014年,我们团队研究了210例登革热患者中医证型分布特点[10],结果表明登革热的中医基本证型为“湿热阻遏、卫气同病”,因此,我们制定了中药治疗登革热的专病专方——解毒化湿方,以期指导登革热的中医规范治疗。

解毒化湿方以甘露消毒丹加减,兼具解表、清热化湿、活血解毒功效。方中藿香祛暑解表、化湿运脾、理气和胃,羌活祛风除湿、散寒止痛,二者入卫分,能解气分之寒热暑湿;葛根可协调气分与卫分,解肌退热透疹;滑石、茵陈、黄芩合用,其中滑石清热利湿而解暑,茵陈清热利湿而退黄,黄芩清热燥湿、泻火解毒,三者入气分,清热利湿,两擅其长;白豆蔻芳香悦脾,能令气畅而湿行;青蒿透热转气,入营血,能清热解暑,截疟除蒸;白茅根、紫草入血分,在湿热疫毒尚未进入血分之前可以截断热势,反之则可凉血化瘀消斑;生甘草既能清热解毒,又能调和诸药。综上,该方针对登革热暑湿疫毒侵犯卫气营血的病理病机,囊括卫气营血四个方面,从根本上解毒化湿,阻断病势的发展。

解毒化湿方从2015年1月开始运用于临床,结果表明,该方能够明显改善患者症状,缩短患者病程,但由于缺乏现代循证医学及医学统计学证据,故我们前瞻性地研究了该方治疗登革热的疗效性及安全性,以期为治疗该病提供依据。研究结果发现,中医组不但能显著缩短退热时间、住院时间及总病程(P<0.001),而且还能一定程度提高白细胞、血小板水平及改善患者的凝血功能(P<0.05),说明解毒化湿方治疗普通登革热有较好疗效,特别是在退热方面有明显优势。同时,在本次研究中,2组患者均无明显不良反应事件发生。因此,我们认为该研究结果对临床治疗登革热具有一定的指导价值。

但由于条件有限,本研究仅对退热时间、总病程、白细胞和血小板及凝血功能等指标进行研究[11]。另外,本研究未能纳入合并心、肝、肾、肺功能不全的患者及孕妇、儿童,且仅在本单位开展,在一定程度上影响了研究结论的外推性。因此,为准确评估中医药治疗登革热的疗效和安全性,需要进行多中心、大样本、实验设计更为严谨、实验结果能服务于中医临床的随机对照研究。