规范化疼痛管理在自发性蛛网膜下腔出血患者中的应用效果

吴明琴, 张骆骆, 刘国萍

(南京医科大学附属脑科医院 神经外科, 江苏 南京, 210029)

疼痛已成为继体温、脉搏、呼吸、血压生命体征之后的第5体征[1-2]。疼痛管理是指通过医疗服务来缓解或减轻疼痛的方法[3]。蛛网膜下腔出血主要是由脑底部或表面病变血管破裂致使血液流入蛛网膜下腔造成[4-6]。头痛是蛛网膜下腔出血患者普遍存在的一种症状,虽然疼痛是机体产生防御保护的一种正常生理反应,但突然而剧烈的头痛容易导致患者紧张、焦虑,更有患者因情绪波动剧烈、血压骤升而加重出血,甚至导致死亡[7]。因此,加强对蛛网膜下腔出血头痛患者的规范化疼痛管理,减轻、缓解患者疼痛,降低不良事件的发生风险,是医护人员共同的责任。本科近年来对神经外科自发性蛛网膜下腔出血头痛患者采取规范化的疼痛管理,有效缓解了患者疼痛,降低并发症发生率,缩短了住院时间,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

分析本院2017年1月—2018年3月神经外科2个病区收治的 128 例自发性蛛网膜下腔出血头痛患者的临床资料,其中男63例,女65 例,年龄23~77岁,平均(42.5 ±2.5)岁。将2017年1—7月收治的64 例患者设为对照组, 2017年8月—2018年3月收治的64例患者设为干预组。纳入标准: ① 自发性蛛网膜下腔出血的患者,经血管减影造影(DSA)确诊为动脉瘤引起; ② 均行动脉瘤栓塞术的患者; ③ 年龄≥18岁; ④ 患者主诉疼痛; ⑤ 具有一定的阅读和理解能力,语言沟通正常; ⑥ 入院前未进行药物镇痛治疗。排除标准: ① 意识障碍; ② 严重的认知障碍; ③ 伴有其他合并症; ④ 调查过程中不能很好配合的患者。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

科室内成立疼痛管理护理小组,由神经外科所有N2、N3级的临床护士组成疼痛管理护理小组。对神经外科护理人员进行培训,邀请麻醉科和护理专家对护士进行疼痛管理的专题培训,主要培训内容包括疼痛的概念、危害、评估方法、镇痛方法及常用药物和疼痛管理相关知识等。培训形式包括业务学习、查房、病例实践指导。专题讲座上可以通过多媒体授课、自由讨论等形式加深护士对培训内容的了解,调动培训人员的学习兴趣。在培训前后对护士进行疼痛知识和态度的调查,考核培训的效果。

对照组实施常规的镇痛治疗和护理。采取按需止痛模式,在患者主诉疼痛时,责任护士对患者进行疼痛评估,汇报床位医生,并根据疼痛评估结果,按照 世界卫生组织(WHO)三阶梯止痛给药原则遵医嘱给予镇痛处理。

干预组入院后进行规范化疼痛管理,内容包括: ① 疼痛评估。制订与落实疼痛评估的频率、方法及规范化疼痛问询方式。每位患者入院时,疼痛管理护士对患者进行镇痛质量评估,使用疼痛评估记录单进行记录,具体项目包括评估日期、时间、部位、疼痛评分、持续时间、睡眠影响情况、处理措施、不良反应和护士签名。疼痛评分≥4分者,每4 h评估1次; 疼痛评分<4分者,每天评估2次。特殊处理后30 min评估1次并记录,根据疼痛评分进行镇痛处理。② 非药物处理。疼痛评分为1~3分时,由护士遵医嘱采用非药物疼痛治疗方法缓解疼痛。心理护理干预: 该病患者及家属较易表现出焦虑、恐惧等心理,这就需要床位护士主动表示关心,并采用语言性或非语言性的沟通方式与患者及家属交流,在观察患者及家属的面部表情、眼神和谈话等基础上进行有效沟通。行为干预: 采取改变体位、深呼吸、分散注意力、放松、音乐疗法等来缓解疼痛。指导患者全身放松,平稳呼吸,解除躯体和全身肌肉紧张。同时,可指导患者对太阳穴或疼痛部位进行按摩,频率根据疼痛程度而定,一般3次/d, 20 min/次。加强病室环境管理,保持病室安静、光线柔和,避免声音、光线等不良环境因素刺激。③ 用药护理。疼痛评分为4~6分时,护士在采用非药物疼痛治疗方法的同时,告知值班医师,遵医嘱使用镇痛药(弱阿片类药物与非甾体类抗炎药等联合使用); 疼痛评分≥7分时,护士报告值班医师,遵医嘱临时使用镇痛药(强阿片类药物与非甾体类抗炎药等联合使用),并及时报告负责疼痛管理的医师,医生根据每个患者个体化疼痛的情况,修改长期镇痛方案,使用针对每个患者的多种药物联合应用和多种镇痛方式联合使用的个体化镇痛方案。

对于因颅内高压引起的疼痛,可根据疼痛的程度以及血压的变化,调节脱水药物的使用时间,在疼痛开始前使用脱水药物,避免疼痛的发生,或遵医嘱临时加用甘露醇、速尿、白蛋白等药物降压,缓解疼痛。个体化镇痛指治疗方案、剂量、途径及用药时间的个体化,关注特殊人群,如儿童、老年人,用最小的剂量达到最佳的镇痛效果。用药后严密观察用药反应,告知家属及患者药物常见的不良反应,如有不适及时汇报医生。

1.3 评价方法

干预前后对2组患者使用数字疼痛评价量表法进行疼痛情况调查;患者出院时,对2组患者进行疼痛护理满意度调查; 比较2组患者的住院时间和并发症发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0软件建立数据库进行统计分析,比较2组患者应用疼痛管理后的效果,计量资料采用均数±标准差描述, 2组比较采用独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

对照组干预前疼痛评分为(9.08±0.65)分,干预组为(9.29±0.73)分,差异无统计学意义(P>0.05); 对照组干预后疼痛评分为(7.63±0.69)分,高于干预组的(5.28±0.63)分,差异有统计学意义(P<0.01)。

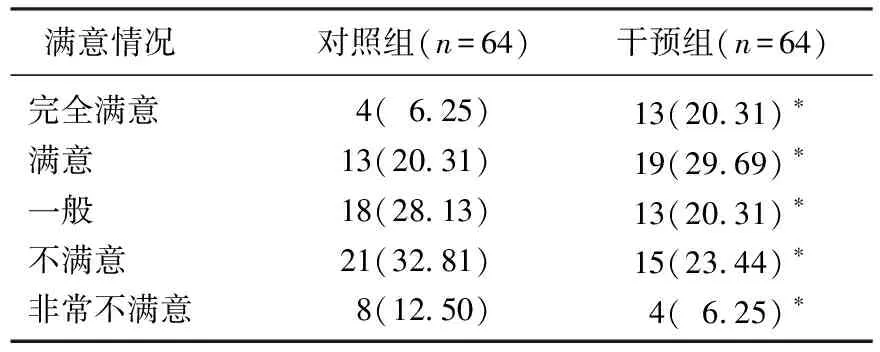

2组患者出院时疼痛满意度调查结果比较有显著差异(P<0.05)。见表1。对照组住院时间为(10.08±1.65) d, 并发症发生率为10.37%; 干预组住院时间为(9.29±1.73) d, 并发症发生率为8.96%。2组住院时间及并发症发生率比较,差异有统计学意义(P<0.01)。

表1 2组患者疼痛护理满意度结果比较[n(%)]

与对照组比较, *P<0.05。

3 讨 论

蛛网膜下腔出血起病急骤,最明显的症状为头痛,且多为撕裂样或剧烈胀痛。头痛可导致患者出现烦躁不安、血压升高,使颅内压进一步升高,诱发再出血,增加病死率。传统观念认为颅脑疾病不需要镇痛,因过多镇痛药的应用会影响对病情的判断与观察。但是蛛网膜下腔出血引起的头痛也应进行镇痛治疗。疼痛可明显降低患者生活质量,延长患者住院时间,影响患者预后。因此,合理、及时、有效的镇痛可减轻或防止疼痛对自发性蛛网膜下腔出血患者身体和心理造成的一系列不利影响,促进患者康复[8]。

现行的疼痛护理方式主要是医护人员按照医嘱对患者进行基本生活护理、生命体征监测等常规护理[9]。本研究中,对照组64例患者实施镇痛治疗和护理,患者主诉头痛时,护士汇报医生遵医嘱给予止痛药物、心理护理等,干预后患者疼痛评分为(7.63±0.69)分,头痛缓解效果不明显,患者出现血压升高、颅内压升高,再出血等主要并发症发生率也增高,延长了住院时间,增加了医疗费用。干预组实施了规范化的疼痛管理方法后,护士有正确的疼痛评估,根据患者的疼痛评分遵医嘱给予相应的药物处理、心理、行为干预,并根据每个患者的不同病情给予个体化镇痛治疗,并有连续性的护理记录,为诊断治疗提供依据,真正做到了持续镇痛、舒适护理。干预组患者干预后的疼痛评分显著降低,并发症发生率显著降低,住院时间明显缩短。

疼痛控制总体满意度是患者对疼痛控制状况的总体评价,是从患者的角度来反映疼痛控制质量的总体状况[10]。规范化的疼痛管理较常规疼痛护理有更为明显的主动性,护患关系更加融洽,护理的配合度明显提高,护理的有效性大幅度提高,患者的疼痛症状明显缓解[11]。本研究结果显示,与对照组相比,干预组实施了规范化的疼痛管理方法,患者对疼痛护理满意度得到了提高。

综上所述,本研究结合了国内外疼痛管理的规范和指南,针对蛛网膜下腔出血患者头痛的特点,通过对护士的疼痛管理知识进行专业培训,提高护士对疼痛管理知识的掌握程度,加强对疼痛患者的规范化管理,减轻、缓解患者疼痛,降低并发症发生率,提高患者满意度。