江西省安福县赤江地热水控热构造分析

李蔚

(江西省地质矿产勘查开发局九0 一地质大队,江西 萍乡 337000)

矿区地质构造比较复杂,本文以赤江地热水普查报告成果为基础,通过分析、探讨区内地热水控热构造特征,地下水特征以及补、径、排条件,导水、控热构造的空间展布及其组合关系,为地热水勘查提供勘查依据。本区处于东南加里东造山带北缘东段,武功山-会稽山前缘褶冲带西端,武功山隆起与永莲坳陷的交接部分,位于武功山隆起的西南边缘,处在南部剪切拆离带附近。自加里东期以来,勘查区及其附近地区经历了多期次构造运动的叠加改造,不同层次的构造形迹交织在一起,具有复杂造山带的一般特点。由于本地区不仅存在和俯冲—碰撞造山相关的挤压结构,还具有岩浆热穹窿造成的多层次伸展滑覆构造。致使本地区形成了错综复杂的构造图案。

1 断裂构造

本地区断裂构造极为发育,代表着不同时代、不同层次、不同类型的断裂散布于岩石、地层中。

断裂大都存在继承性、长期或多起活动特征,其主要表现为:早期浅表层次具伸展机制的韧脆性变形带叠加了后期表壳相具动力滑脱机制的脆性断层的改造。方向上分为:北东向、北东东向及北西向和近南北向断裂。

1.1 北东向断裂

本方向断裂规模较大,形成时代较晚,以梭背—铜溪断裂(F15)最具代表。

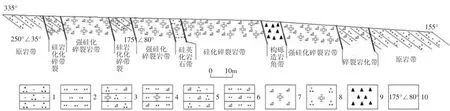

该断裂位于钱山以北,总体呈北东向斜贯,自南西新庵里向东经梭背,再偏北东经杉水垄、钱山钨矿、武功山钨矿,直至高峰东北,延伸长数十公里。总体以硅化破碎为主,断裂带宽窄变化大,带内构造岩分带明显(图1)且重复出现,主要有:硅化碎裂岩化带,强硅化碎裂岩带,构造角砾岩带。

硅化碎裂岩化带,岩石具有碎裂岩化特征,原岩特征隐约可见,岩石破碎,岩石中发育两组节理,其产状分别为180°∠75°、140°∠70°两组节理将岩石切割成5×10cm2左右的碎块。

强硅化碎裂岩带,岩石碎裂岩特征明显,原岩特征已无法看清,岩石中发育三组节理,把岩石切割成大小不等的碎块,碎块大小约0.5×2~2×5cm2左右,测三组节理产状分别为180°∠75°,140°∠70°,285°∠75°,岩石局部可见形成硅化石英岩,岩石中发育一组早期形成的糜棱面理,可能为早期形成后叠加在断层之上。局部可见一组早期形成的糜棱面理,据其综合特征推断其应为正断层。断层面产状为175°∠80°。

图1 莲花县路口镇新庵里“梭背—铜溪”北东向断裂带实测剖面图1.石英砂岩;2.粉砂岩;3.硅化碎裂岩化石英砂岩;4.硅化碎裂岩化粉砂岩;5.碎裂岩化石英砂岩;6.碎裂岩化粉砂岩;7.(强)硅化碎裂岩;8.硅化石英岩;9.构造角砾岩;10.断层面产状

构造角砾岩带,岩石中可见构造角砾,角砾为尖棱角状,角砾砾径大小一般5mm 左右,大者可达2cm,角砾杂乱无章。

碎裂岩化带,原岩特征隐约可见,具有碎裂岩化特征,多组节理将岩石切割成碎块,碎块大小约3×5~6×12cm2不等。

本剖面共划分出了11 个带,即原岩带,硅化碎裂岩化带,强硅化碎裂岩带,硅化石英岩带,硅化碎裂岩带,构造角砾岩带,强硅化碎裂岩带,碎裂岩化带及原岩带。

1.2 北北东向、近南北向断裂

该方向断裂带不甚发育,零星散布于本地区。区内有代表性的是暗龙近南北向断裂(F17)。

暗龙断裂切割了武功山伸展滑覆构造的上、下拆离断层,其活动时期为燕山晚期—喜山期。断裂产状为270°∠60°,呈近南北向展布,延伸长约8 km,宽1~2 m。断裂为逆断层,表现为岩石片理化,片理化产状与断层产状一致。断层两盘地层产状紊乱,岩石碎裂。

1.3 北西向断裂

该组断裂为本地区最晚的一组断裂构造,仅在赤江地热的西部发育一条麻子坡北西向断裂(F18)。

麻子坡断裂属武功山伸展构造期后断裂,其活动时期为燕山晚期。断裂产状为235°∠50-60°,呈北西向展布,延伸长12km,宽4~10m。断裂为正断层,总体特征表现为硅化破碎,变形变质较强,岩石片理发育。断裂附近发育有大量的硅化岩、褐铁矿化岩,为较典型的断层角砾,显示张性特征,

1.4 近东西向断裂

分布十分零星,主要出露于武功山伸展滑覆构造的边缘,属高洲-安福滑脱断裂带的重要组成部分。高洲-安福滑脱断裂带,处于武功山隆起与永莲坳陷的交界和晚古生代盖层与早古生代褶皱基底的分界面上。属武功山隆滑构造系统的南部主滑覆系统的主滑脱带。带内发育硅化构造角砾岩和断层镜面,显示向南东下滑特征,有后期活化特征。赤江地热附近残存少部分断裂形迹。

1.5 武功山伸展滑覆构造系统

武功山伸展滑覆构造是多期岩浆热穹窿,多次伸展滑脱—拆离复合叠加型构造,在区域上呈椭圆形,长轴70 多公里,走向北东—南西,长短轴比为2∶1,赤江地热位于伸展构造的西南端。空间上其构造样式具有明显的三层结构模式:下部为变质—岩浆核,中间为剪切拆离带及过渡层(剪切褶皱群),上部为未变质盖层。

2 控热构造分析

地热深埋地下区域、存在孔隙、埋藏在渗透性底层或岩体中,可被开发利用的地热流体。可依据地热流体存储形态把热储分为层状热储与带状热储两大类。

由构造控热角度来讲,赤江地热呈北西-南东向带状分布,受F2 断裂控制,热储主要分布在F2 断裂的上盘。地热水主要赋存于靠近断裂的裂隙中。这些裂隙构成了储水、运水的通道。

综合物探及钻探等数据分析,热储在平面上呈北西-南东向的椭圆形分布。热储面积面积约0.7km2;热储加权平均厚度约27.45m。

综上所述,赤江是一个以F2 断裂为对流传导为主、平面上呈条带状延伸、具有有效孔隙和渗透性的断裂带构成的带状热储。地热田为小型低温地热田(Ⅱ-2)。

3 地热水流场特征

从地质构造条件、地温场特征即各地热井出水水温水量来看,赤江地热田是一个严格受构造控制,热储呈带状分布的对流型构造裂隙地热水模型,有着其独特的补给、径流、排泄渗流特征。

研究发现,赤江地区平均年降水量为1300 mm/年,此地区河流、沟溪较多;赤江地热田地位于山间沟谷盆地处,在盆地两侧大多为中低山丘陵,高差最大可达500 m,普遍有300 m 左右。丰富的降水资源、宽广绵长的补给坡地,为地表水下渗集聚提供了条件。同时,发育的构造裂隙及花岗岩中的风化网状裂隙使降水下渗形成构造裂隙水提供了条件。

3.1 径流条件

降雨将沿着周围山体节理断裂位置渗入,之后将存续在F1 断裂带位置,在1000 m 左右深度被F2 断裂带阻隔之后改道,沿着F2 断裂带上涌,在于地表相近区域,正是由于盖层节理裂缝位置存续大量冷水,地热水温度被降低,然后将沿着断裂带、岩石节理裂缝上涌,且将积蓄在地热田下部较深位置裂缝、F2 断裂带区域,形成流型地热系统。

3.2 排泄条件

地热水主要沿F2 断裂上涌,以及沿着裂隙朝低洼处径流冷却,最终汇聚于溪流中排泄而去。

4 结 语

总而言之,赤江地热呈北西-南东向带状分布,受F2 断裂控制,热储主要分布在F2 断裂的上盘。地热水主要赋存于靠近断裂的裂隙中。这些裂隙构成了储水、运水的通道。大气降水在北部山区下渗补给,自北东向南西径流,同深部基岩热交换,属典型对流型地热系统。