试析标准外伤大骨瓣开颅术治疗重型颅脑损伤的临床效果

任宇亭 周 亿

( 湖北省云梦县中医医院普外科 , 湖北 云梦 432500 )

颅脑损伤指的是头部被锐器、钝器等破损脑组织与外界相接触的情况。重型颅脑损伤是指患者头部受伤后出现颅内血肿、颅骨骨折、脑干损伤、脑组织挫裂伤等情况,患者受伤后昏迷时间超过12小时,生命体征明显改变,神经系统的阳性体征较明显[1-2]。重型颅脑损伤患者病情危、重、急,具有极高的致残率和致死率的损伤,手术开颅减压是治疗该疾病患者的关键,但不同的开颅手术治疗效果有所差异[3]。常规的骨瓣开颅术手术创口较大,有清除颅内血肿作用,但减压效果不明显。近年来,有研究表明,标准外伤大骨瓣开颅术对该疾病患者的治疗作用较好。为验证此观点,本次研究将收治的重型颅脑损伤患者分为2组,分别实施常规去骨瓣开颅术、标准外伤大骨瓣开颅术,并对手术方法的治疗效果开展对比性研究,发现后者的临床治疗效果更为显著,现将结果报告如下。

临床资料

1 一般资料:从我院2015年1月-2018年2月期间收治的重型颅脑损伤患者中选择66例视为研究对象,患者均经检查确诊为重型颅脑损伤,患者的受伤原因包括车祸、外力打击、高空坠落;入院时格拉斯哥昏迷评分均在2-7分之间。患者家属均对本研究知情,并已经签署手术同意书。本次研究将存在恶性肿瘤、严重脏器功能不全或器质性病变等情况的患者排除。将研究对象随机分为对照组和观察组,每组33例。其中,观察组女性15例,男性18例;年龄最大为66岁,最小为21岁,平均(38.61±5.24)岁;受伤至入院时间在35-212分钟之间,平均(76.34±6.21)分钟。对照组患者年龄最小为23岁,最大为65岁,平均(38.43±4.26)岁;受伤至入院时间在31-215分钟之间,平均(80.27±4.35)分钟;女性患者13例,男性患者20例。2组重型颅脑损伤患者的临床资料对比差异不存在统计学意义,P>0.05,存在可比性。

2 方法:患者被送入手术室取患者仰卧位,使患者的上半身抬高20°。对照组实施常规去骨瓣开颅术,具体方法如下:根据术前的影像学检查资料,确定患者颅内血肿的具体位置后给予患者进行全身麻醉。在患者的额颞部或者颞顶部处开一个6cm×8cm的切口,将患者的骨瓣以及颅内坏死的组织切除,并将颅内的血肿清除干净,给予患者止血。之后对患者的硬脑膜进行减张缝合,留置引流管,将手术切口缝合。观察组实施标准外伤大骨瓣开颅手术,具体手术方法如下:全麻状态下于患者的颧弓上耳屏前1cm做一切口,沿耳廓向后上方延伸,直至顶骨的正中线,之后向前延伸,直至前额部发际下方。选择带颞肌骨瓣或者游离骨瓣进行开颅,沿着正中线在额部发际处钻5个小孔,将游离骨瓣翻向颞侧,使颞窝和蝶骨平台暴露。将蝶骨嵴外1/3处的颅骨咬除,将中颅窝扩大,之后将患者硬脑膜外的血肿清除。切开颞前部的硬脑膜,切口呈“T”字弧形,使额叶、颞叶、顶叶、前颅窝和中颅窝暴露。将硬脑膜下以及脑内的血肿、脑内清除,之后进行止血处理。在颅内手术操作完毕后,将硬脑膜减张缝合;如果硬脑膜因患者的脑部张力太大而无法缝合,则可用患者的颞肌筋膜或者颅骨帽状腱膜进行修补缝合;留置引流管,将手术切口缝合。在手术结束后常规给予2组患者抗生素治疗,并给予患者必要的康复护理干预。

3 观察指标:对比患者各时间段(手术前,手术后1天、术后3天、术后7天)的颅内压变化情况。观察患者手术后并发症(脑脊液漏、脑积水、脑切口疝等)的发生情况。用格拉斯哥预后评分法[4]评估患者手术治疗后3个月的预后,分值为1-5分。5分则表明虽然患者恢复良好,有轻度缺陷,但可正常生活;4分表明患者中度残疾,但能够独立生活;3分为重度残疾,患者清醒,但残疾严重,需要他人照料日常生活;2分表明处于植物状态,深度昏迷,意识丧失;1分表示患者死亡。

5 结果

5.1 2组术前和术后各阶段患者的颅内压变化情况比较:手术前,观察组和对照组患者的颅内压均较高,差异较小,P>0.05。手术后1天、手术后3天、手术后7天,2组患者的颅内压均有所降低,但观察组的降低程度比对照组明显,P均<0.05,详细数据可见表1。

表1 2组手术前和手术后各阶段患者的颅内压变化情况对比

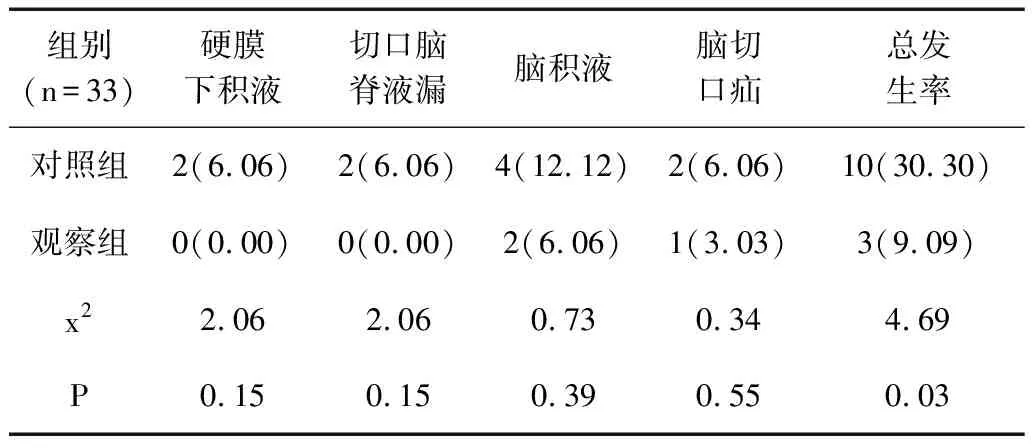

5.2 2组术后并发症发生情况比较:手术治疗后,对照组患者的并发症发生率高达30.30%,而观察组仅为9.09%,P<0.05,2组差异明显,见表2。

表2 2组患者手术治疗后的并发症发生情况对比(n,%)

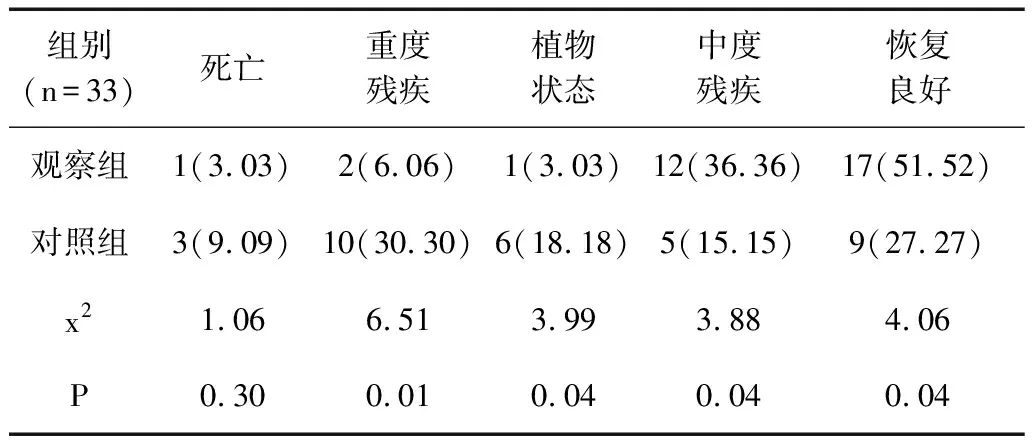

5.3 2组预后对比:观察组的恢复良好率为51.52%,中度残疾率为36.36%,植物状态率为3.03%,重度残疾率为6.06%;对照组分别为27.27%、15.15%、18.18%、30.30%,2组各项数据差异明显,P<0.05,存在统计学意义。观察组的死亡率为3.03%,对照组为9.09%,P>0.05,差异无统计学意义。总体而言,观察组治疗3个月后的预后比对照组好。

表3 2组治疗后3个月的预后情况对比(n,%)

讨 论

重型颅脑损伤患者的颅内压持续升高,脑血流量调节功能失常,脑组织严重缺氧缺血,脑水肿程度加重,扩大脑组织的体积,形成脑疝,患者的脑干受压,患者呼吸衰竭,甚至死亡。常规的去骨瓣开颅术虽然可以清除患者颅内的血肿或坏死的脑组织,但减压窗较小,对患者颅内压的降低作用不明显,对患者脑部脑血流灌注的恢复作用较小,术后患者容易出现并发症,患者重度残疾、处于植物状态的发生率较高,预后较差[5]。而标准外伤大骨瓣开颅术的骨窗面积较大,骨瓣减压较好,颅内血肿和坏死脑组织清除较为彻底;颞叶钩回疝可自行恢复,有利于复位疝出的脑组织,从而减轻颅内压,可预防颅内压忽然升高,可改善脑部的血液供应情况,患者的神经功能得到恢复,患者的脑部梗死面积减少[6-7]。采用该术式治疗重型颅脑损伤患者,还有利于减少患者的术后并发症的发生情况。此外,经研究,发现采用该术式治疗的患者术后恢复情况较好,植物状态或重型昏迷情况相对较少,预后相对较好。本次研究中,对照组患者术后的并发症发生率30.30%,高于观察组9.09%,P<0.05。对照组手术后每个阶段的颅内压均明显高于观察组,P均<0.05。2组的死亡率差异较小(9.09%vs3.03%),P>0.05。对照组的植物状态率18.18%和重度残疾率30.30%,高于观察组(分别为3.03%、6.06%),P<0.05;对照组的恢复良好率27.27%和中度残疾率15.15%,低于观察组(分别为51.52%、36.36%),P<0.05。本次研究的结果与项勇建[8]的研究结果(对照组的并发症发生率为41.86%,观察组为13.95%;观察组术后24小时、72小时、术后1周的颅内压均明显低于对照组)相似,可见标准大骨瓣开颅术对本研究患者的治疗效果较好。

综上所述,给予重型颅脑损伤患者标准创伤大骨瓣开颅术治疗,患者的术后并发症较少,在手术后的颅内压明显降低,此外,患者的预后较好,故建议临床推广应用该手术。