从招商引资至优化营商环境:地方政府经济职能履行方式的重大转向

宋林霖 何成祥

摘 要:改革开放以来,理论界对招商引资中存在的问题笔锋犀利但未有良策。实务界则仍然将招商引资作为地方政府的重要任务来完成。政府与市场关系如何调整亟待破题。招商引资的实质是在以GDP晋升锦标赛为终极考核目标的前提下,地方政府摆脱传统行政文化束缚,以积极担当原则、主动服务理念、特殊优惠政策与超简流程准入助推了区域经济快速发展。但伴随着市场经济逐步完善,企业数量增多,招商引资的问题也日渐凸显,诸如地方政府对微观经济干预越位、对市场主体监管不到位和地方政府间的恶性竞争等。营商环境概念的提出与强化,将世界银行的一整套评估体系引入中国,是政府经济职能转变从理念的革命到方法落地的关键节点。本文认为,招商引资中政府的核心目标是如何利用域外人、才、智的资源来引导民众学习企业经营,而优化营商环境则是政府致力于吸收国外先进经验来完善自我管理,并为企业全生命周期提供依法依规、高效、精准、连贯的制度供给。政府经济职能履行方式的重大转向是新时代政府与市场关系调整的必然要求。

关键词: 营商环境;招商引资;地方政府;政府经济职能改革开放40余年,中国市场化改革创造了举世瞩目的奇迹。在此过程中,中央政府制定整体战略目标,地方政府竞相进行改革路径的试验性探索。中央政府为了降低经济发展风险,通过财政包干制度以激励和授权地方政府发展地方经济,允许地方政府支配一定的地方收入,这种机制被概括为“代理型地方发展主义”“中国特色的联邦主义”等。不同于传统上从国家(宏观)层面对中国经济发展的探讨,本文立足于中观层面,分析改革开放以来地方政府经济职能履行方式的变迁过程,旨在揭示影响招商引资向优化营商环境转变的重要因素。

一、 招商引资:地方政府传统经济职能的履行方式

1978年中国开启改革开放之时,面临着僵化的计划经济体制、集体经济的意识形态、庞大而低效的国有企业。如何打破传统的经济体制,建构现代市场,实现资本的原始积累,这些重要的任务都需要政府去完成。但是,从计划经济向市场经济的转型,意味着政府要不断地向市场和社会放权,同时提供产权保护和必要的政策环境支持,建设企业发展需要的公共产品。因此,如何设计地方政府的激励机制,使地方政府成为中国经济体制改革和经济发展的受益者和推动者,由潜在的“掠夺之手”转变为“帮助之手”,就相当重要。公共选择理论表明政府官员除了追求公共利益,也存在个人利益的需要,其中晋升就是最核心的职业追求。地方官员的晋升竞争高度依赖于辖区的相对经济绩效,因此地方官员尽可能地动员一切可支配资源以提高辖区企业的市场竞争力,辖区内所有企业通过市场竞争实现的总体绩效,又决定了各地区的经济绩效排名,进而影响地方官员竞争的结果。传统时期地方政府与企业的互动关系,主要是通过招商引资行为实现的,地方政府通过搭建经济发展的产业园,提供尽可能到位的服务和政策,吸引具有市场竞争力的潜在投资者。企业借助于政府的扶持,在市场竞争中占据政策优势,从而实现地区GDP的稳定增长,地方官员也通过高增长的经济指标成为官场竞争的胜出者。

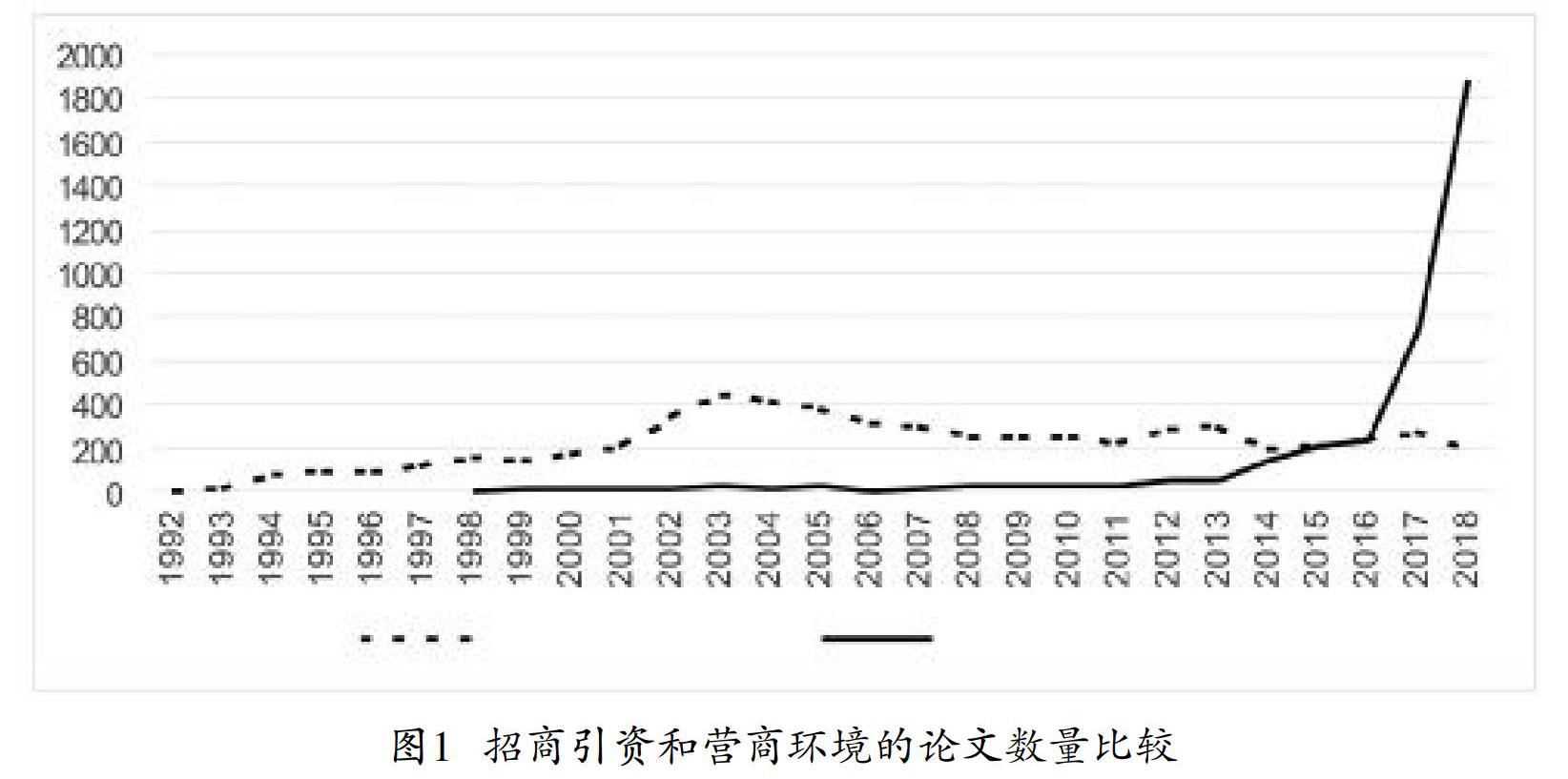

理论界对招商引资进行了大量研究,在中国知网(CNKI)以“招商引资”为关键词,进行期刊论文检索,可以发现,虽然我国招商引资最早开始于1978年深圳的破冰之举,但是由于集中在特区、沿海港口城市等特殊城市,所以,并未引起学术界足够重视。对招商引资的研究最早开始于1992年,同年,邓小平发表“南巡讲话”指出:“有的人认为,多一分外资,就多一分资本主义,‘三资企业多了,就是资本主义的东西多了,就是发展了资本主义。这些人连基本常识都没有。”[1]此后,我国招商引资进入快速发展阶段,招商引资的研究也得到足够重视,成果呈直线上升。直到2003年我国招商引资出现了一系列问题,地方政府恶性竞争,我国钢铁、水泥等行业出现投资过热的现象,造成中央宏观调控失灵。地方政府招商引资受到了一定的争议,进入调整优化阶段。与此同时,理论界对招商引资的研究热度出现下滑,虽有反复,但总体成果逐渐减少(见图1)。

对1992到2018年关于招商引资的研究进行梳理,量化研究实证检验了招商引资对于我国经济快速发展的积极贡献,吴铮(2012)基于青海省十多年来招商引资数据的实证分析表明,招商引资到位资金每增长1个百分点,对青海经济增长会起到1.02%拉动作用[2]。孙亚男、庞祯敬(2016)以1991—2012年唐山市相关数据为基础,发现招商引资与区域经济增长之间存在互为反馈的因果关系,正向响应明显[3]。质性研究从政府与市场关系的视角出发,在指出政府招商引资发挥了政治支持、组织协调、统筹规划、载体建构功能的同时(潘同人,2014)[4],认为其在根本上是政府越位和错位的表现,在经济、政治和社会等方面出现严重弊端难以避免(黎民、刘玉娟,2004)[5]。地方政府过度介入招商引资过程将会造成政府职能缺位、错位、越位,导致公共权力滥用和官员目标函数变异(王洛忠、刘金发,2007)[6],认为提供优良的制度、政策和环境,强化地方形象营销等才是政府职能的正确定位(李伟,2010)[7]。

对两种研究路径进行综合分析来看,不管从量化分析还是从质性观察,招商引资作为改革开放以来地方政府经济职能的主要履行方式,对中国经济腾飞起到了积极作用,解决了地方建设资金不足的问题,拉动了GDP高速增长,促进了产业结构调整,缓解了就业压力。在改革开放初期,因我国经济内生动力不足,市场和社会组织发育不成熟,政府主导招商引资具有历史合理性。但在肯定招商引资合理性和积极作用的基础上,必须认识到招商引资的本质依然是政府错位、越位和缺位的经济职能履行方式。在国内、国际经济环境转变的背景下,政府应该逐步从招商引资的一线退出来,实现政府职能的归位,淡出招商引资的主体地位,变“政府招商”为“中介招商”或“企业招商”。而理论界日渐式微的研究缺乏对上述问题系统而有说服力的回应。

二、优化營商环境:地方政府新时期经济职能的履行方式

40余年过去,中国已经成为全球第二大经济体,经济发展进入新常态,廉价劳动力、大量土地供应、容忍环境破坏以及各种优惠政策带来的低成本优势逐步消退。传统地方政府围绕“经济增长”的竞争模式,随着国家与社会关系变化以及中央政府政策的调整,获取经济收益的空间正日益缩小,付出的成本却日益增高[8]。而有效的区域竞争依赖于如下因素:地方政府保护其产品市场和设立贸易壁垒的能力;地方政府对竞争压力反应决策的权威程度;竞争者的多少;履行契约和产品运输的成本等[9]。这些既是地方政府具有持续竞争力的核心因素,也是优化营商环境的政策制定导向。当今地方政府间的竞争已由依靠特殊优惠政策以及低成本要素的单一策略,转变为建设政务环境、法治环境、市场环境以及国际化环境的综合博弈,优化营商环境已经成为提升地方政府治理体系和治理能力现代化的重要突破口、主抓手。

作为新时期地方政府经济职能履行方式,优化营商环境近年来引起学术界的逐渐重视。同样在CNKI以“营商环境”为关键词,进行期刊论文检索,可以发现关于营商环境的研究一直呈上升趋势。通过对检索论文的文本分析得出,理论界最早于2012年开始对营商环境进行系统研究,同年广东省率先提出优化营商环境的目标,此后中央政府先后就打造法治化、国际化、便利化的营商环境进行表态,关于营商环境的理论研究成果也在逐步增加(见图1)。从2016年开始,辽宁、陕西、上海等省市先后将2017年、2018年作为优化营商环境年,政府智库和高校科研机构也加大了对营商环境的研究,专门的研究机构如厦门大学中国营商环境研究中心相继成立。

现有的研究中,董志强(2012)等以世界银行提供的我国30个大城市的营商环境数据,检验证明了良好的城市营商软环境对城市经济发展有显著的促进作用[10]。江静(2017)基于对2003—2016年世界银行公布的营商环境报告的实证研究,发现制度、营商环境的确可以影响服务业占GDP的比重[11]。这些早期的研究主要是以借鉴国际研究成果为基础,尤其是以世界银行营商环境报告为实证工具,去检验营商环境与其他经济行为的关系,在一定程度上论证了营商环境研究的重要性,但缺乏对营商环境的本體性研究。随着优化营商环境上升为政府重要战略,对营商环境深化、细化、具体化的研究逐渐增多,主要集中在:一方面,将深化“放管服”改革与优化营商环境相结合,宋林霖、何成祥(2018)基于“放管服”改革的视阈,以世界银行营商环境指标体系为工具,将中国与优良营商环境国家进行对比,给出优化营商环境的建设路径[12];另一方面,着眼于中国特色营商环境指标体系的构建,娄成武、张国勇(2018)对国内外现有营商环境评估指标体系进行梳理、评论,提出将市场主体满意度引入营商环境评估指标设计,从整体感知、政务环境感知和要素环境感知等三个维度设计评估指标体系[13]。魏淑艳、孙峰(2017)在自然条件、社会状况、政府环境、经济因素、基础设施五维结构基础上,建立东北地区投资营商环境评估指标体系[14]。

通过对营商环境的理论研究梳理,可以得出结论:当地方政府将主要精力集中在招商引资时,营商环境的研究视角就被引入国内,但是由于地方政府经济发展注意力的偏移,针对营商环境的本体性研究尚未开展,而实证研究路径将营商环境相关成果当作重要工具,整体上论证了“优良营商环境促进经济发展”这一核心命题,为新时期政府深化“放管服”改革,释放市场活力提供了方向。现有研究主要集中在参考世界银行营商环境指标体系,构建、完善中国营商环境指标体系,以及深化“放管服”改革优化营商环境的路径探讨上。

三、两种地方政府经济职能履行方式的概念辨析

通过对理论研究趋势和政府实践行为的梳理,我们发现地方政府经济职能履行方式的确发生了转向,即从招商引资向优化营商环境转变,相关学者对两种经济职能履行方式也已经给出了比较明晰的定义。但实务界普遍认为新时期政府优化营商环境是为了更好地招商引资,将优化营商环境看成政府招商引资的新改革,我们认为这个观点值得商榷。概念即方法[15],通过对两者概念的系统辨析,可以加深对招商引资及优化营商环境的认识,从而给出合理的判断。

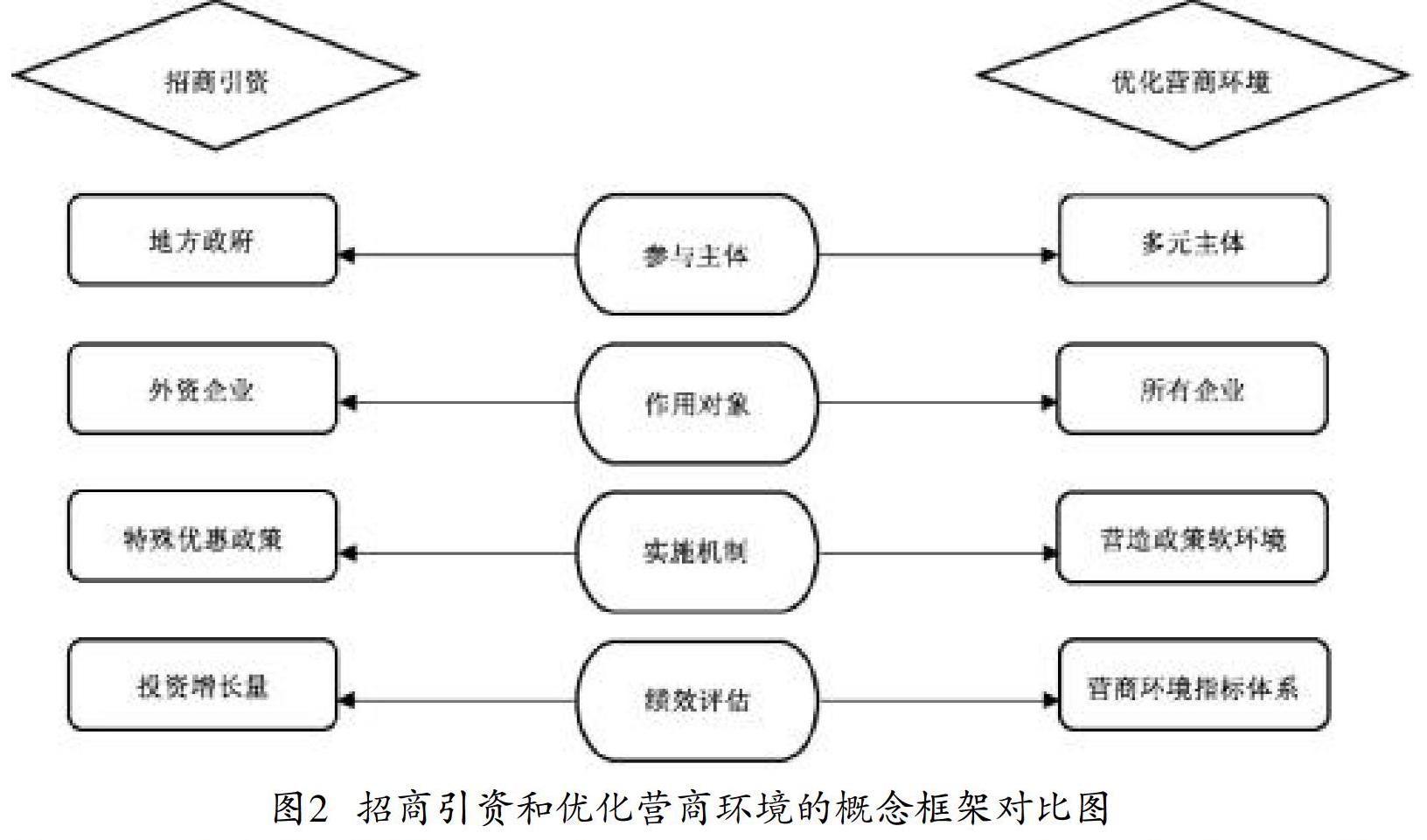

构建地方政府经济职能履行方式的概念框架,可以给出招商引资与优化营商环境的对比维度,根据政府经济职能履行方式的属性,本文着重从参与主体、作用对象、实施机制以及绩效评估等角度进行分析(如图2)。

从参与主体来看,招商引资的参与主体主要是地方政府,地方政府通过行政发包制的方式,与企业直接洽谈,完成招商引资的任务。营商环境作为一种特殊的公共产品,政府是营商环境建设最重要的责任主体,在营商环境建设中起主导作用,而司法机关、金融机构以及社会组织的有效参与也是营商环境建设必不可少的前提[16]。世界银行衡量营商环境的十大指标中,登记财产、获得信贷、执行合同以及办理破产等都涉及法律方面的问题,收集衡量营商环境的数据也主要采用查阅经济体相关法律法规和咨询专业律师等方法。对比来看,最高人民法院明确规定法官严禁从事招商引资等活动[17]。因此,优化营商环境是政府、司法系统与社会组织等多元主体协同治理的结果,地方政府以公共政策等形式推进优化营商环境的落实,同时引进社会组织和大众提高改革的民主性,并以法律法规作为改革实施的重要保障。系统、高效地打造法治化、国际化、便利化的营商环境,也是地方治理的新场域。总结来看,招商引资的主体是单一的地方政府,而优化营商环境则形成政府、司法机关、金融机构与社会组织的多元主体共治格局。

从作用对象来看,招商引资是直接作用于企业,尤其是外资企业。地方政府通过建立各式各样不同级别的工业园区,为招商引资提供场域。在地方竞争激烈的背景下,许多地区甚至实行“配额制”,要求所有政府单位(包括教育和环保部门)必须完成一定量的引资任务。而优化营商环境直接作用于制度建设,当前各省市(如北京、上海、辽宁)改革多参照世界银行营商环境报告,制定《进一步优化营商环境行动计划》《改善营商环境专项行动计划》以及《优化营商环境条例》等,深化“放管服”改革,降低制度性交易成本,而制度的包容性决定辖区内企业的普适性。因此,相比招商引资主要作用于外资企业,优化营商环境通过制度建设,不仅作用于外资企业,而且作用于本地企业。

从实施机制来看,招商引资主要是通过提供特殊优惠政策来吸引企业入驻。在企业的早期组建中,地方政府扮演着重要角色,行使行政权力协助企业办理各种审批事项以及获得银行贷款,同时给予企业税收减免、低劳动力成本等优惠政策。这种做法,在短时间内确实可以实现外资的高速增长,但是一定程度上抑制了本地企业的成长,而且出现地方政府对外资企业的一系列“口头承诺”不兑现的情况,损害了政府权威,带来了新的社会矛盾。而优化营商环境是通过营造政策软环境来吸引企业投资。地方政府通过打造优良的营商环境,为所有企业提供同样的“舞台”,不直接干预企业的运营,在给企业最好的外部环境下,充分尊重市场的规律。总之,招商引资是一种区别性服务,通过行政权力配置生产要素来更好地为企业所用。优化营商环境是平等服务,是优良制度环境之下企业间的“自我表演”。

从绩效评估来看,招商引资考评的核心指标就是投资增长量。这种维度较为单一的评估机制可以直观反映政府官员招商引资的政绩,倒逼官员使用各种方法实现政府绩效,一定程度上起到培育早期市场的作用。但资源的稀缺性,必然造成地方政府的恶性竞争,“形象工程”“重复投资”等现象就应运而生。而优化营商环境的评估指标就更加科学、合理,主要衡量地方政府打造优良营商环境的制度建设水平。当前比较权威的衡量指标体系,主要包括世界银行《营商环境报告》、经济学人集团《营商环境排名》以及世界经济论坛《全球竞争力报告》,三份报告从不同的视角衡量各国营商环境,但都是着眼于政治环境、宏观经济环境、基础设施以及税收等制度建设层面。科学合理的评估体系能够促进地方经济的良性发展,避免官员政治短视行为带来的恶性竞争。

综上所述,本文认为,招商引资可以理解为地方政府通过提供特殊优惠政策,吸引外资企业进驻,从而增加地区投资量的政府传统经济职能履行方式。而优化营商环境是地方政府、司法机关等多元主体通过政治、经济、法治及对外开放等多领域的制度建设,为投资主体营造公平投资软环境的政府新型经济职能履行方式。

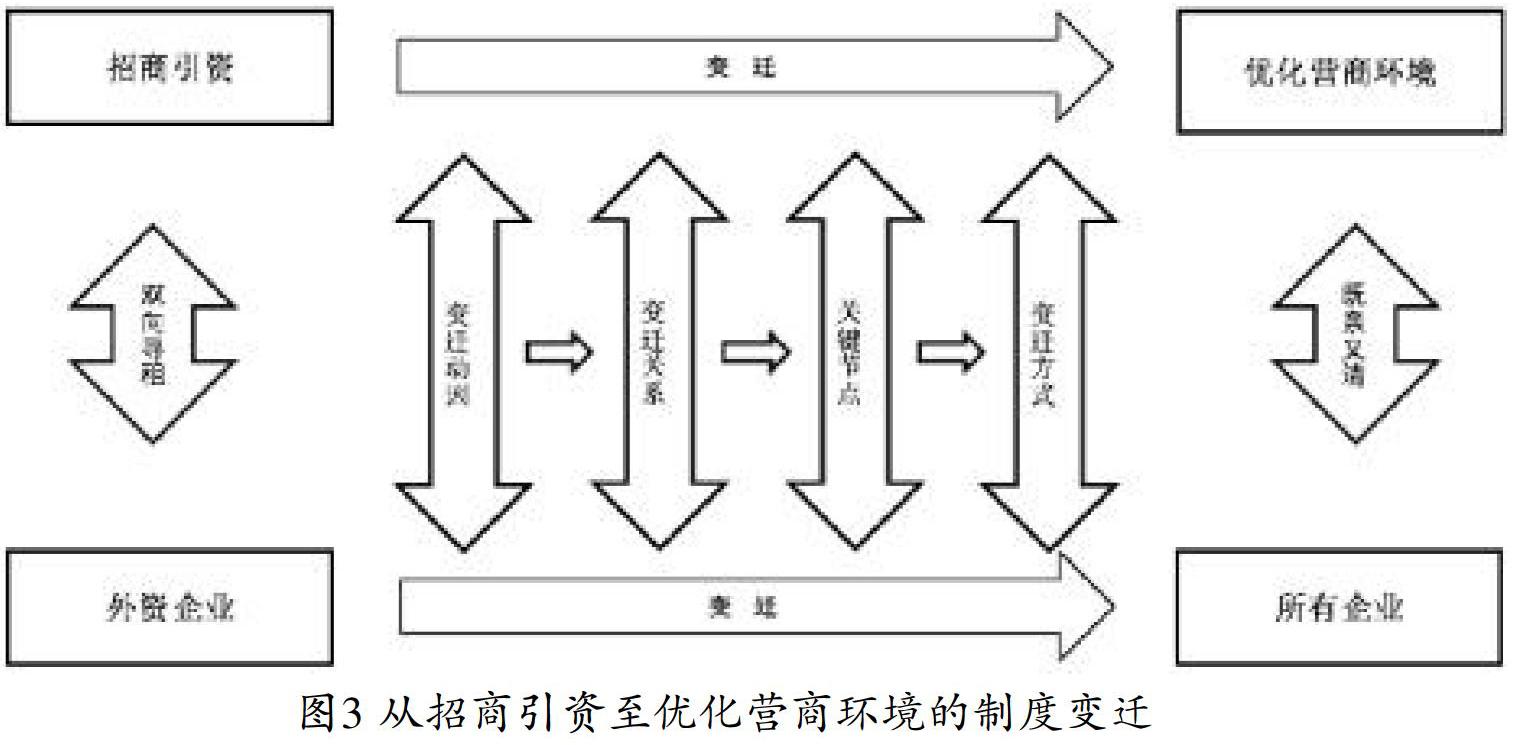

四、从招商引资至优化营商环境的过程分析:制度变迁的视角

历史制度主义起源于20世纪80年代中期的美国,是新制度主义的三大流派之一,认为制度是设计的、形塑人们互动行为的约束。制度变迁意味着旧制度被否定、扬弃或改变,新制度得以建立或重新组合的过程。制度变迁理论主要是分析制度变迁过程中的动力何在,制度要素间关系如何,变迁中的关键节点如何,以及体现了何种变迁方式等[18]。

1.变迁动因

制度变迁动因构成制度变迁的核心内容,如果没有制度变迁动因,就无法产生制度变迁。根据诺斯理论[19],相对价格的变化和追求制度创新的收益是引起制度变迁的根本动力。从相对价格来看,改革开放40余年,地方政府面临的经济环境和政治环境都发生重大改变,国内经济从单纯地注重速度向速度和质量兼顾发展,“反腐风暴”净化了党和国家的政治生态。从追求制度创新收益来看,地方政府已经从“为增长而竞争”转变成“为创新而竞争”,制度创新已经成为新时期地方政府治理能力的重要体现。

经济转型。双创活动即“大众创业、万众创新”,将创业创新提升到战略的高度,就需要优良的营商环境与之配套,这与世界银行经济发展的理念一脉相承。世界银行最早于20世纪开始关注营商环境,认为发展中国家的贫困问题,仅采用援助的方法无法得到根本解决,只有鼓励创业,才能带动全社会的资本积累和解决就业。而鼓励创业,最重要的就是营造良好的营商环境,因此世界银行从2003年起,每年都会发布一份营商环境报告,选取中小企业为测评对象,对全球190个经济体的营商环境进行衡量[20]。同理,国内将经济增长点从给予外资企业、大型企业优惠政策到扶持中小企业创业发展,就必须转变政府经济职能履行方式,注重营商环境建设,为创业提供良好的条件。

“反腐风暴”。党的十八大以来,随着反腐败斗争和作风建设的纵深推进,政府官员的纪律性和廉洁度明显提升。招商引资曾经作为政府和企业直接博弈的场域,优惠政策具有极大的弹性空间,过程监管很难到位,这些因素都造成招商引资过程中腐败频发。因此,地方政府对招商引资的热情下降,积极寻求经济职能履行方式转型,将优化营商环境作为新的经济工作重心。打造优良的营商环境虽然同样是为了吸引更多企业入驻,但“造环境”是普适行为,而不是特殊行为,最大限度地挤压了寻租空间。因此,政治反腐的新動向间接推动了地方政府经济职能履行方式从招商引资转向优化营商环境。

晋升调整。我国长期实行官员晋升锦标赛的地方治理模式,上级政府对下级政府的官员设计同一种晋升竞赛,竞赛优胜者将获得晋升,而竞赛标准由上级政府决定,通常是GDP增长率,也可以是其他可度量的指标[21]。由于改革开放之初中国经济基础非常薄弱,急需高速经济发展实现国家强盛。因此,上级政府未采取一种模糊和主观的评价方式决定官员的政绩,而是将官员的晋升与当地经济增长或其他可测度的经济指标挂钩。在这种背景下,采用唯GDP增长为基础的强激励晋升锦标赛,是对地方官员手中不受监督和制约的自由处置权的强制引导。地方官员在晋升的激励下,最大程度地实现地方GDP的增长,同时由于政府官员的任期比较短,所以倾向于采取招商引资的方式,通过大规模的企业引进,解决地方就业问题,最短时间刺激经济增长。但从十八大以来,中央对地方政府的考核机制更加科学化,改变了唯GDP增长的晋升激励指标,增加了环境规制、能源利用效率以及安全生产治理效果等指标,而这些指标都是世界银行营商环境指标体系的重要构成部分,因此地方政府晋升机制的科学调整,也是其经济职能履行方式发生相应改变的重要动力。

2.变迁关系

制度由多种复合要素构成,各要素诸如政府与市场、强势制度与弱势制度之间不是决定与被决定的零和博弈关系,而是相互依赖、相互影响的互塑关系。制度变迁是制度要素之间的动态适应、共同转型和相互调整过程,能够保障变迁之后的制度适应环境需求并产生相应的功能。在本研究中,主要涉及地方政府与企业两类主体,从招商引资的“拉项目”到优化营商环境的“造环境”,地方政府从博弈的主体转变为辅助者,从GDP至上转变为政策环境至上,政企关系也必然发生重大变化。

理论界在解释招商引资过程中政企关系时,提出了一个“双向寻租”[22]的概念,虽然该研究将企业限定为西方制造业投资中国的外资企业,将地方政府限定为中国沿海地区的地方政府,但该模型同样适用于分析其他招商引资中的政企关系。“双向寻租”可以分为传统寻租和反向寻租,传统寻租的寻租者是企业,设租者是地方政府,在政府能力强大,深入干预市场经济的社会中,传统寻租必然盛行。除了传统寻租,招商引资中出现了类似的“反向寻租”,只不过传统的寻租是企业向政府寻租,此处则是政府向企业寻租——多个争取“超额获益”的地方政府,环绕某个能够创造“超额获益”的目标企业。此时,地方政府类似传统寻租者,为得到外资落地的收益,努力示好并应酬外资,允诺各种优惠;反之,外资企业则类似传统设租者,基于其创造获益的能力,逼迫对手将部分收益回馈为投资优惠。而优化营商环境背景下,政企关系发生了根本性变化。“双向寻租”现象将逐渐消失,首先,从传统寻租来看,地方政府将重新调整与市场的关系,让市场在资源配置中起决定性作用,纠正长期招商引资中存在的错位、越位和缺位问题,减少对市场经济的干预。此外,十八大以来的“反腐风暴”仍持续进行,官员的经济腐败将会一直减少。分权与反腐的双重机制,将会极大地降低政企关系中的传统寻租。其次,从“反向寻租”来看,优化营商环境意味着特殊优惠政策的消失,地方政府通过制度软环境建设,为所有企业提供同样优良的营商环境,吸引企业投资的体制机制发生了转变。同时,我国经济建设已初具规模,经济增长从高速转向中高速,地方政府的经济压力得到一定缓解,官员晋升机制更加多元。制度建设与晋升机制的双重机制转变,将会弱化政企关系中的“反向寻租”。

地方政府将经济建设中心放在优化营商环境上,也意味着既“亲”又“清”的新型政商关系形成。“亲”是指在新型的政商关系中,政府和企业仍然保持亲密关系,但政府主要扮演服务者的角色。与招商引资中的服务相比,呈现以下几点不同:第一,服务对象是地区内所有企业,取消仅针对传统外资的特殊服务,主动了解企业的痛点和难点,为企业提供解决方案,增强企业的获得感。第二,服务方式由提供优惠政策向加强制度建设转变,地方政府完善绩效评估机制,引进第三方评估,并及时将评估结果公布,听取企业对绩效评估的反馈,从而准确掌握企业的真正需求,科学精准制定服务企业的优化营商环境方案。“清”是指在新型的政商关系中,政府和企业间的“双向寻租”逐渐消失,形成积极、健康的政企关系。从政府官员角度看,“清”就是同民营企业家的关系要清白、纯洁,不能有贪心私心,不能以权谋私,不能搞权钱交易。从企业家角度看,“清”就是洁身自好、走正道,遵纪守法办企业、光明正大搞经营。“清”和“不清”是通过相关的法律和制度规章来判断的,涉及底线问题[23]。因此,需要加强制度建设,制定负面清单,明确划分地方政府和企业间交往的界限,对于违法违纪行为进行严厉追究。

3.关键节点

关键节点是制度变迁的重要基石,可以理解为历史发展中的转折时期,制度设计和重大决策的关键时刻,或者冲突爆发点、结构分歧点、能动选择点,对制度后期的发展轨迹具有重要影响[24]。关键节点由特定时间和事件耦合而成,通过它向前能追寻原因和条件,向后能推断方向和结果。

从招商引资至优化营商环境的变迁也不例外,中央层面,十八届三中全会和“十三五”规划最早提出建设和完善营商环境,但是由于会议和公告的工作重点众多,优化营商环境的提法并未得到足够的重视。營商环境正式进入政府议事议程的节点是,2017年6月13日召开的全国深化“放管服”改革电视电话会议上,李克强总理提出“营商环境就是生产力”,并明确指出由过去追求优惠政策“洼地”转为打造公平营商环境的“高地”。“放管服”改革是本届政府工作的重中之重,其主要目标是调整政府与市场的关系,从而激发企业活力,这与优化营商环境的政策价值取向一脉相承。同时“放管服”改革背景下政务服务中心组织架构以及服务体系的重构[25],都为优化营商环境提供组织支持。因此,放管服改革会议上对营商环境重要性的强调,也成为政府经济职能履行方式转向的重要节点。习近平总书记又在2017年7月中央财经领导小组第十六次会议上发表重要讲话,强调“要营造稳定公平透明、可预期的营商环境”。党和国家领导人的表态,对于明确地方政府优化营商环境的政策变迁起到决定性作用。

从地方实践来看,与1978年深圳破冰之举开启了中国招商引资的历程一样,广东是国内最早提出优化营商环境的省份,在2012年就出台了《广东省建设法治化国际化营商环境五年行动计划》,先后将深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、中山六个城市作为营商环境建设试点城市。但是由于广东作为经济大省,营商环境本身具有比较优势,并且中央政府未及时表态回应,因此这项改革未能持续推进。与中央几乎同步,2016年12月辽宁省出台《辽宁省优化营商环境条例》,先后将2017年、2018两年作为优化营商环境年,沈阳作为改革的先锋,提出举全市之力打一场优化营商环境的攻坚战、持久战。此后,上海市制定了《对标国际先进水平改善营商环境专项行动计划》,深入研究世界银行营商环境报告评价方法,10个指标分别由5位分管市领导挂帅,8个牵头部门负责,30多个部门和单位参加,建立了强有力的工作推进机制;北京市出台“9+N”政策打造营商环境高地,通过发布《北京市进一步优化营商环境行动计划(2018年-2020年)》,形成了优化营商环境的长效机制。短短两年,营商环境作为改革过程中出现的新热词受到各级政府的高度关注。

4.变迁方式

根据制度变迁的剧烈程度不同,制度变迁可以分为三种方式:第一,制度功能变化。制度变迁与环境有关,外在环境发生变化,会影响制度功能的发挥,同一制度体系可能发挥与先前相反的功能。第二,制度演进。制度产生之后,即使是制度处在路径依赖的正常周期内,也有可能出现制度自身的微调状况。第三,制度断裂。社会经济环境的剧烈变化引发了巨大的新冲突,而原有的制度又在路径依赖的作用下进入闭锁状态失去了调适功能而不能容纳这种冲突时,就会导致原有制度出现断裂[26]。很显然,地方政府经济职能履行方式的制度演变方式为第二种,即制度即使发生变迁也不会与原有制度完全切断联系,而在一定程度上会保留既有制度要素形态或产生存续变形[27],这是因为制度变迁是正式约束与非正式约束的综合选择,从而使制度本身常常秉有一种内在的稳定性。

从正式约束来看,地方政府的工作报告、会议通告以及政府文件发生了重大变化。招商引资相关文件的数量明显下降,部署优化营商环境的高端会议明显增多,2018年由财政部、上海市政府与世界银行联合举办的“优化营商环境的国际经验及对中国的启示”高级别研讨会,更是将地方政府优化营商环境的工作布局推向对接国际化的新高度。此外,辽宁沈阳、河北唐山等城市先后成立了专门的优化营商环境领导小组,通过弹性化组织设置进一步深化了优化营商环境的制度化建设。当然,部分媒体报道地方政府经济职能履行方式仍然采用“招商引资”的字眼,分析背后的原因,除了上文已经指出的媒体对招商引资和优化营商环境两种概念的误用之外,非正式约束连续性变迁带来的制度路径依赖是其中非常重要的因素。制度除了正式约束,还有由参与者重复互动(交换)演化而成的非正式、不成文的行事准则与行为规范以及惯例。在我国长期的招商引资中,出于GDP晋升锦标赛的压力,形成了一系列不成文的非正式约束。如在中国人情社会的大背景下,通过对S省荃镇的长时间田野调研发现,地方政府干部通过利用“归属性特征”如“老乡关系、战友关系、同学关系”,来实现招商引资的现象十分普遍[28]。因此,在正式约束发生剧烈变化的同时,非正式约束仍然起着延续旧制度的作用。我国地方政府将在未来一段时间内,兼顾招商引资和优化营商环境的双重职能,从而实现经济职能履行方式的过渡。

五、结论与讨论

中国特色社会主义市场经济发展初期,招商引资成了地方政府履行经济职能的首选制度工具。在招商引资的过程中,我们吸收了外资企业的资金、管理办法和高水平技术,弥补了中国企业发展的若干短板,但是,有一点被忽略了:企业不仅要引进来,更重要的是如何让企业顺利开展业务,在中国土地上落地生根、开花结果,并且建立和完善适合本土企业生存、发展的制度环境。将世界银行营商环境的概念引入中国的“放管服”改革,标志着中国政府对域外先进行政经验的采纳和吸收,而多年来理论界对于国外行政改革的研究储备明显不足,相关领域的研究亟待加强。优化营商环境概念的提出,意味着政府弥补市场失灵的方式有了重大调整,从强调资源等硬环境到进行制度软环境建设,从较为粗放的阶段性管理到规范化、国际化、法治化的现代治理。地方政府在相当长的时期内,会将招商引资和优化营商环境两者结合在一起,但是政府需要进一步明确趋势上应转向优化营商环境。地方政府之间经济水平的差异决定了招商引资至优化营商环境产生的政府职能转变是一个较为复杂而漫长的过程。

当然,地方政府在经济职能履行方式转型期,如何在有计划地推进优化营商环境改革蓝图下,保持地方经济的稳步增长;如何低成本高收益地实现这一转型过程;在此过程中究竟包括哪些影响改革的因素;政府如何确立改革的路径,发挥市场社会多元主体的积极作用,对于政府治理能力是一个重大考验。同时,在传统招商引资的经济职能履行方式下,地方政府通过特殊优惠政策存在着或明或暗的竞争,竞争结果以投资增长量为衡量标准,多数情况下,地方政府间的关系就是纯粹的竞争关系。但在新时期优化营商环境的经济职能履行方式下,地方政府以科学的指标体系为改革标准,而有些指标在地方政府间互为外部性,因此地方政府间关系表现为竞争中有合作,合作中有竞争。伴随着经济职能履行方式的制度变迁,地方政府间的关系将如何演变,是值得进一步探讨的课题。

参考文献:

[1]邓小平文选(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1993:373.

[2]吴铮.招商引资与经济增长的关系研究——基于青海省十多年来招商引资数据的实证分析[J].企业经济,2012,(1).

[3]孙亚男,庞祯敬.招商引资与区域经济增长动态关系研究——以唐山市为例[J].西南交通大学学报(社会科学版),2016,(1).

[4]潘同人.嵌入关系:中国招商引资中的政府与市场[D].天津:南开大学,2014.

[5]黎民,刘玉娟.政府招商引资合理性评析[J].江淮论坛,2004,(6).

[6]王洛忠,刘金发.招商引资过程中地方政府行为失范及其治理[J].中国行政管理,2007,(2).

[7]李伟.论政府在招商引资中的职能定位[J].求实,2010,(3).

[8]何艳玲,李妮.为创新而竞争:一种新的地方政府竞争机制[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017,(1).

[9]张维迎,栗树和.地区间竞争与中国国有企业的民营化[J].经济研究,1998,(12).

[10]董志强,魏下海,汤灿晴.制度软环境与经济发展——基于30个大城市营商环境的经验研究[J].管理世界,2012,(4).

[11]江静.制度、营商环境与服务业发展——来自世界银行《全球营商环境报告》的证据[J].学海,2017,(1).

[12]宋林霖,何成祥.优化营商环境视阈下放管服改革的逻辑与推进路径——基于世界银行营商环境指标体系的分析[J].中国行政管理,2018,(4).

[13]娄成武,张国勇.基于市场主体主观感知的营商环境评估框架构建——兼评世界银行营商环境评估模式[J].当代经济管理,2018,(6).

[14]魏淑艳,孙峰.东北地区投资營商环境评估与优化对策[J].长白学刊,2017,(6).

[15]朱光磊.当代中国政府过程(第三版)[M].天津:天津人民出版社,2008.

[16]娄成武,张国勇.治理视阈下的营商环境:内在逻辑与构建思路[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版) ,2018,(2).

[17]不得要求法官从事招商引资等活动[EB/OL].http://news.163.com/17/0208/00/CCN9DF8M00018AOP.html.

[18]王輝.运动式治理转向长效治理的制度变迁机制研究——以川东T区“活禽禁宰”运动为个例[J].公共管理学报,2018,(1).

[19]道格拉斯.C.诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社.上海三联出版社.上海出版社,2014.

[20]宋林霖.世界银行营商环境评价指标体系详析[M].天津:天津人民出版社,2018.

[21]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7).

[22]耿曙,陈玮政.政企关系、双向寻租与中国的外资奇迹[J].社会学研究,2015,(5).

[23]竺乾威.什么样的政商关系才算既“亲”又“清”[J].人民论坛,2016,(28).

[24]段宇波,赵怡.制度变迁中的关键节点研究[J].国外理论动态,2016,(7).

[25]宋林霖,赵宏伟.论“放管服”改革背景下地方政务服务中心的发展新趋势[J].中国行政管理,2017,(5).

[26]何俊志.结构、历史与行为——历史制度主义对政治科学的重构(M).上海:复旦大学出版社,2004.

[27]Campbell J L. Institutional Analysis and the Role of Ideas in Political Economy[J]. Theory and Society,1998,27(3): 377-409.

[28]刘晓峰.乡镇政府中的非正式规则:产生、影响及其类型[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2013,(6).

Abstract: Since the reform and opening up, the theoretical circles have been sharp on the problems in attracting investment, but have no good strategies. Because of the inertia of the system, the practice community still takes investment promotion as an important task of the local government. How to adjust the relationship between government and market needs to be solved urgently. Investment promotion is that on the premise of taking the GDP promotion championship as the ultimate assessment goal, the local governments get rid of the traditional administrative culture and promote the rapid development of regional economy with the concept of active service, special preferential policies and super-simple process access. However, with the gradual improvement of the market economy and the increase of the number of enterprises, the problem of attracting investment has become increasingly prominent, such as the local government's offside to microeconomic interventions, the inadequate supervision of market subjects and the vicious competition between local governments. The proposal and aggrandizement of the concept of business environment and the introduction of a whole set of evaluation system of the World Bank into China are key nodes for the transformation of the government's economic function from the revolution of ideas to the landing of methods. This paper believes that the core objective of the government in attracting investment is how to use the extraterritorial resources of outsiders, talents and intelligence to lead the people to learn business management, while in optimizing the business environment, the government is committed to absorb advanced foreign experience to improve self-management, and provide a legal, efficient, accurate and coherent system supply for the whole life cycle of enterprises. A major shift in the way the government performs its economic functions is an inevitable requirement for the adjustment of the relationship between the government and the market in the new era.

Keywords: Business Environment;Investment Promotion;Local Government;Economic Function of Government